Die riskante Strategie des Christian Klein

Zweistellige Steigerung des Gewinns bis 2025: Die ehrgeizigen Ziele von SAP-Chef Christian Klein sorgen für Spannungen im Unternehmen.

Kampf mit Bürokratie und mangelnder Innovation: Wie der Softwarehersteller mit Konkurrenzdruck, künstlicher Intelligenz und zögernden Kunden umgeht.

„Wir sollten uns nicht mit anderen Dax-Konzernen vergleichen“, sagt dazu der SAP-Chef. Das große Interview mit Christian Klein lesen Sie hier.

Düsseldorf. Der Blick auf die Kurstafel müsste für Euphorie sorgen. Seit Wochen erreicht die Aktie von SAP einen Rekord nach dem anderen, mehr als 210 Milliarden Euro beträgt der Börsenwert – so viel erreicht kein anderes Unternehmen in Deutschland. Doch als der Softwarehersteller Mitte März auf dem Campus in Walldorf in einer Kantine zum „Global Employee Meeting“ lädt, herrscht stattdessen: Ärger.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen dem Vorstand um Christian Klein zahlreiche Fragen, teils in einem scharfen Ton. Warum müssen alle wieder ins Büro kommen, wo sie doch das Rekordergebnis im vergangenen Jahr größtenteils aus dem Homeoffice heraus erarbeitet haben? Warum gibt es noch so wenig Details zum Abbau von 8000 Stellen? Und warum gleicht die Gehaltsrunde mit einem Plus von 2,7 Prozent bestenfalls die Inflation aus?

Zwar profitieren die meisten SAPler vom Börsenboom, rund 75 Prozent besitzen Aktien ihres Arbeitgebers. Trotzdem ist die Unzufriedenheit in vielen Bereichen spürbar, heißt es im Konzern. Nicht nur in der Mitarbeiterversammlung: „An den Kantinentischen schwappt viel schlechte Laune rein“, sagt ein Vertreter aus der älteren Generation. Echte Begeisterung sei kaum zu spüren, „es gibt viel Dienst nach Vorschrift“, beobachtet eine Führungskraft. Am besten sei die Stimmung noch in der Kohorte ab 55 – viele hoffen auf das neue Vorruhestandsprogramm.

Jubel an der Börse, Frust in der Zentrale: Beides sind Symptome der Veränderungen, die das Management um Vorstandssprecher Klein durchpeitscht.

Einerseits gilt es, SAP fürs 21. Jahrhundert zu rüsten. Der Softwarehersteller bezeichnet sich zwar seit Jahren als Cloud Company: Die Geschäftskunden installieren die Programme also nicht im eigenen Unternehmen, sondern nutzen sie direkt aus dem Rechenzentrum. Die Umstellung ist aber längst nicht abgeschlossen.

Besonders schmerzlich spürt SAP das im Kerngeschäft mit Software zur Steuerung von Geschäftsprozessen, im Fachjargon ERP: Hier sehen viele Stammkunden die Cloud immer noch skeptisch. Und ohne die wird es schwierig, Künstliche Intelligenz (KI) fürs Geschäft nutzbar machen. Beides ist wichtig – im Wettbewerb ebenso wie an der Börse.

Andererseits steht Klein unter Druck, die Profitabilität des Konzerns zu erhöhen. Im Herbst 2020 kündigte er höhere Investitionen in die Cloud an, zulasten der Marge – und stellte den konsternierten Aktionären stattdessen für 2025 einige ambitionierte Ziele in Aussicht, darunter eine zweistellige Steigerung des Gewinns. Daran wird er gemessen.

Und es spricht auch einiges dafür, dass SAP das Ziel erreichen kann und die Aktionäre somit auf weiter steigende Kurse hoffen dürfen, zumal der Hype um Künstliche Intelligenz die Bewertungen der Technologiegrößen treibt. Die Strategie ist allerdings ein Stresstest für das Unternehmen und das Umfeld, wie es in den vergangenen 52 Jahren gewachsen ist. „Kunden, Mitarbeiter und Partner von SAP sind unzufrieden – die einzigen, die zufrieden sind, sind die Aktionäre“, mahnt ein Kenner des Unternehmens, der bei einem IT-Dienstleister tätig ist.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

1. Der Druck der Börse

Christian Klein war gerade ein Jahr Vorstandssprecher, als er einen schwarzen Tag erlebte. Im Oktober 2020 kündigte SAP an, die Umstellung der Produkte auf die Cloud zu beschleunigen – die Kunden sollten in Zeiten von Kontaktsperren aus der Ferne auf ihre Systeme zugreifen können und sie sollten hohe Investitionen in regelmäßige Abogebühren umwandeln können. An der ohnehin nervösen Börse stürzte der Kurs an einem Tag um mehr als 20 Prozent ab.

Viele schlaflose Nächte hatte Klein nach eigenem Bekunden nicht: Die damalige Ankündigung sei die langfristig richtige Entscheidung gewesen. Und Zahlen geben ihm recht. „Der SAP-Vorstand hat geliefert, was er angekündigt hat“, sagt Michael Briest, der für die Großbank UBS die Softwarebranche beobachtet.

Das macht sich an der Börse bemerkbar, wo die Aktionäre wieder Vertrauen in den Softwarehersteller gewonnen haben. Was zum Stimmungsumschwung beiträgt: Das SAP-Management tut alles, um die Profitabilität zu steigern. Etwa wenn Finanzchef Dominik Asam sagt, dass Kostenkontrolle wie Zähneputzen sei: „Da muss man ständig dran arbeiten.“ Sparprogramme dokumentieren, dass es ihm ernst ist. „SAP hatte in der Vergangenheit oft Schwierigkeiten, die Profitabilitätsziele zu erreichen“, sagt Briest. Mittlerweile sieht er ein „echtes Bemühen“.

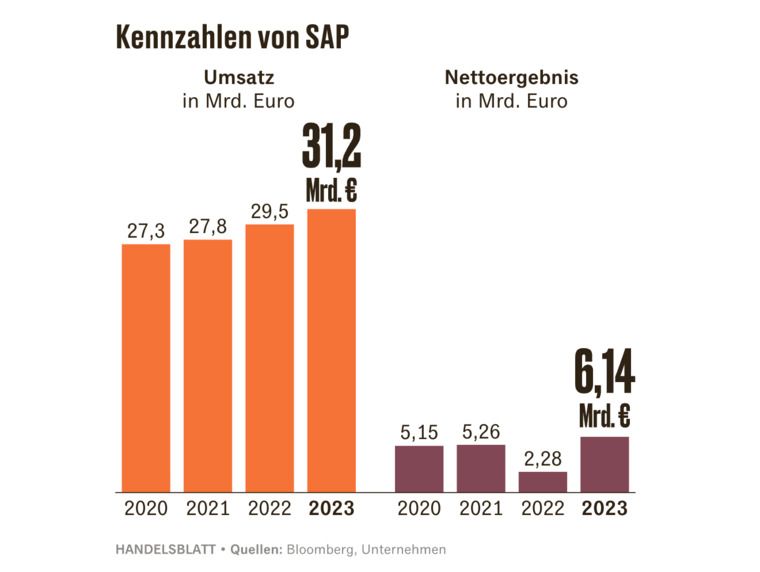

Trotz der Fortschritte: Um die Ziele für 2025 zu erreichen – etwa 37,5 Milliarden Euro Umsatz statt der zuletzt 31,2 Milliarden, mindestens zehn Milliarden Euro operativer Gewinn –, hat SAP noch einiges zu tun.

„Der jetzige Aktienkurs enthält einen hohen Vertrauensvorschuss“, sagt jemand, der der Unternehmensführung nahesteht. Das sorge zwar für Ruhe. „Die Glaubwürdigkeit steht und fällt aber mit den Zielen für 2025.“

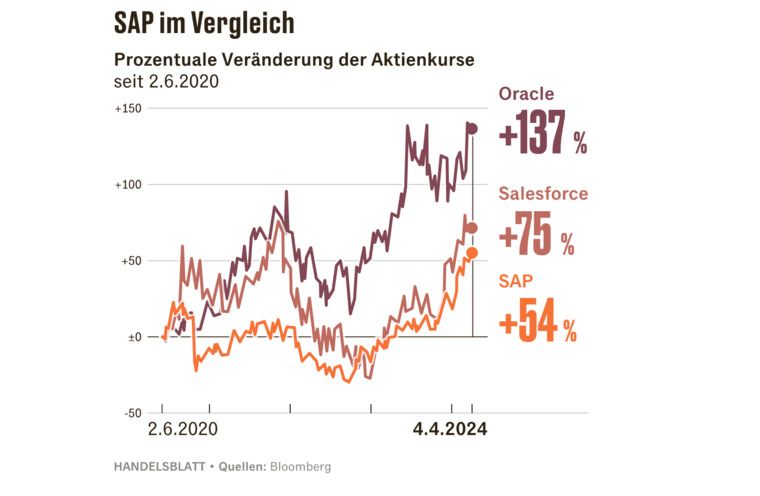

Hinzu kommt, dass SAP mittlerweile die Branchengrößen aus Amerika als Maßstab nimmt. Die Fondsgesellschaft und andere Investoren dort haben indes nicht nur mehr Kapital, sondern auch mehr Auswahl. Klein sagt: „Wir sollten uns nicht mit anderen Dax-Konzernen vergleichen, sondern mit unseren internationalen Wettbewerbern – ein Investor kann ja genauso Aktien von Oracle, Salesforce oder Microsoft kaufen.“

2. Das „Innovator’s Dilemma“

Große Veränderungen kündigen sich bei SAP mit – meist langen – E-Mails an. So auch am Montag, als Vorstandssprecher Klein die Belegschaft über einen „Meilenstein“ informierte. Ein neues Ressort übernimmt seit Anfang April alle Aufgaben rund um die Kundenbetreuung, „Customer Services & Delivery“ genannt. Knapp 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wechseln in den neuen Bereich, viele aus dem Vertrieb – selbst für den Dax-Konzern ein organisatorischer Kraftakt.

Das Ressort leitet Thomas Saueressig. Die Aufgabe sei, die Innovationen „so schnell wie möglich zum Kunden zu bringen“, sagt der Manager, der zuvor für die Produktentwicklung verantwortlich war. Die Hoffnung: Wenn die Lösung fürs Finanzwesen erfolgreich läuft, führen die IT-Manager beispielsweise auch Ariba für die Beschaffung ein oder erweitern ihre SAP-Systeme über die Business Technology (BTP).

Das Eingeständnis, dass SAP mehr tun muss, mag angesichts der Erfolgsmeldungen wundern, die der Konzern in schöner Regelmäßigkeit veröffentlich. Weil das Cloudgeschäft gut läuft, wächst der Umsatz wieder. Und namhafte Kunden entscheiden sich für die Produkte aus Walldorf. Gerade erst hat die Telekom angekündigt, 300 ihrer alten Geschäftssysteme zu modernisieren und in der Cloud zu betreiben.

Viele Unternehmen stellen aber nicht aus Begeisterung um, sondern weil SAP Druck macht. Der Softwarehersteller lässt die Wartung für die alte Generation seiner Produkte ab 2027 auslaufen, sodass Kunden ab dann für Updates einen Aufpreis zahlen müssen. Und neue Produkte gibt es bevorzugt nur noch als Cloudversion – für klassische Software bekommen Vertriebler kaum noch Boni.

Die Anwenderorganisation DSAG, die Kunden im deutschsprachigen Raum vertritt, sieht daher Diskussionsbedarf bei der Cloudstrategie von SAP. Viele Unternehmen würden diese kritisch bewerten. Hinter vorgehaltener Hand schimpfen CIOs über den Druck, den der Konzern macht, einige sprechen gar von „Erpressung“.

Ein Team um Top-Manager Jan Gilg hat es zwar geschafft, das Programm S/4 Hana binnen weniger Jahre für die Cloud zu rüsten. Die vielen Neukunden, die sich dafür entscheiden, dokumentieren die Wettbewerbsfähigkeit. Viele Bestandskunden haben ihre alten SAP-Systeme jedoch über Jahre an ihre Bedürfnisse angepasst – und müssen einen enormen Aufwand betreiben, um ihre Geschäftsprozesse an die neue Generation anzupassen.

Joachim Hackmann, Analyst bei PAC, sagt, dass „mit einer S/4-Hana-Migration Projektkosten entstehen können, die bei Konzernen durchaus jenseits von hundert Millionen Euro liegen können – das ist schon eine gewisse Zumutung“.

Ein beträchtlicher Teil der Stammkundschaft zögert daher noch. Eine Erhebung des Marktforschungsunternehmens Gartner zeigt: Von den rund 35.000 Unternehmen, die mit einem älteren ERP-System von SAP ihre Geschäftsprozesse steuern, haben erst 36 Prozent eine Lizenz für S/4 gekauft, bei nur 27 Prozent ist das Programm zumindest in Teilbereichen im Betrieb.

„SAP hat die Umstellung mit den willigen Kunden angefangen“, sagt Holger Müller, Analyst beim amerikanischen Analysehaus Constellation Research. „Die Frage ist: Gelingt es, den großen Rest der installierten Basis zur Migration zu bewegen?“ Druck allein reiche dafür nicht, betont der Softwareexperte, der selbst früher für SAP tätig war: Der Konzern müsse eine „Vision fürs ERP des 21. Jahrhunderts entwickeln“. Die fehle noch.

Anders gesagt: Die Stammkundschaft verschafft SAP eine riesige Chance, das Geschäft in der Cloud aufzubauen. Aber derzeit verdankt der Softwarehersteller das Wachstum, das für die Börsenstory so wichtig ist, weniger den Innovationen mit dem Kernprodukt als seiner Marktmacht.

Dass SAP sich nicht darauf allein verlassen sollte, zeigt das Beispiel Enercity. Der Energieversorger aus Hannover investiert seit Jahren massiv in die Digitalisierung. So hat er eine eigene digitale Vertriebsplattform entwickelt. Kunden können über die App einen Strom- oder Gasvertrag abschließen, Zählerstände übermitteln oder den Abschlag anpassen. Die Abwicklung der Geschäfte vom ersten Kontakt bis zur Rechnungsstellung hat das Unternehmen weitgehend automatisiert.

Nun steht die Modernisierung des Rechnungswesens an. Im Auswahlprozess war SAP der Maßstab. Bei einem gründlichen Vergleich kam das Enercity-Management aber zur eigenen Überraschung zu dem Ergebnis, dass Oracle mit seinem Angebot Fusion gleichwertig war. „Und am Ende war das Angebot etwas wirtschaftlicher“, sagt Vorstand Marc Hansmann.

Enercity stellt deswegen von SAP auf Oracle um. Den Vertragsabschluss will Vorstand Hansmann zwar nicht als Entscheidung gegen den Dax-Konzern verstanden wissen. Er sagt allerdings auch: „Das harte Wartungsende setzt viele Unternehmen in der Energiewirtschaft erheblich unter Druck, uns auch.“

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

3. Interne Bürokratie

Das zentrale Produkt in der Cloudstrategie heißt „Rise with SAP“. Unter diesem eigentümlichen Namen vermarktet der Softwarehersteller ein ganzes Paket von Programmen und Services, mit denen Kunden ihre Geschäfte permanent optimieren können sollen. „Business Transformation as a Service“ heißt das im SAP-Jargon.

Die Abwicklung klingt allerdings wenig nach Transformation und viel nach Transpiration. So besteht das Komplettangebot juristisch noch aus vielen Einzelteilen – Geschäftsbedingungen, Datenschutzbestimmungen und diversen Service Level Agreements. Und bei der Verarbeitung des Auftrags laufen viele Schritte immer noch händisch, wie Insider berichten.

Es ist paradox: SAP verspricht mit den eigenen Produkten Effizienz und Übersicht, hat in diesen Disziplinen selbst aber einigen Nachholbedarf. Längst nicht alle Prozesse sind „Ende zu Ende“ durchgeplant, wie es das Ideal vorsieht. Der Softwarehersteller mit seinen 108.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist – wie viele Konzerne – über die Jahre bürokratisch und umständlich geworden.

Das nervt nicht nur die Kunden, die dicke Papierstapel durcharbeiten müssen, sondern belastet auch die Profitabilität. Die größte Herausforderung für SAP sei die Verbesserung der Marge im Cloudgeschäft, sagt UBS-Analyst Briest. Um das Ziel für 2025 zu erreichen, müsse der Softwarehersteller in den nächsten Jahren deutlich effizienter werden.

Sebastian Steinhäuser soll SAP schneller und effizienter machen. Seit Jahresbeginn ist der Berater, den Klein nach einem gemeinsamen Projekt von der Boston Consulting Group (BCG) abwarb, Strategiechef und Chief Operating Officer (COO) in Personalunion. Er fasst in seiner Organisation nun alle Stäbe für Strategie, Betrieb und IT zusammen. Mehr als 5000 Stellen werden dem neuen Bereich zugeordnet, ist im Konzern zu hören.

Steinhäuser sagt: „Bislang gibt es sehr viele, zuweilen zu viele Programme und Projekte, und manchmal geht es über Kreuz.“ Daher sollen Prozesse wie Budgetplanung, Zielsetzung und Strategieentwicklung künftig einheitlich laufen. „Wir haben die richtige Strategie, wollen aber schneller in die Umsetzung kommen“, sagt er.

Das ist gleich dreifach wichtig. Prozesse, die nach einem einheitlichen Schema laufen, verursachen nicht nur geringere Reibungsverluste, sie lassen sich auch leichter automatisieren – und zugleich kann der Softwarehersteller hier seine Technologie ausprobieren, etwa Künstliche Intelligenz. Die eigene Organisation wird zum Labor.

Besonderes Augenmerk gilt übrigens den Verträgen für „Rise with SAP“. Beim Softwarehersteller arbeitet man daran, diese einfacher abzuwickeln. Vorstandssprecher Klein betont: „Die Kunden müssen spüren, dass Geschäfte mit SAP einfacher werden.“

4. Mangelnde Innovation

Software für Nachhaltigkeit hat das SAP-Management zu einem zentralen Geschäftsfeld erklärt – Unternehmen sollen damit beispielsweise die CO2-Emissionen in ihrer Produktion erheben und eine Bilanz erstellen können, wie es eine EU-Richtlinie bald erfordert. Das Versprechen: „Transparenz auf Knopfdruck“.

An einem stürmischen Februartag wird das infrage gestellt. Die Kundenorganisation DSAG hat zu ihren Technologietagen ins Congress Center Hamburg geladen. Mehr als 3000 IT-Manager diskutieren, was die Produktplanung von SAP für ihre Unternehmen bedeutet. Und dabei geht es ganz schön kritisch zu, zumindest hinter verschlossener Tür.

In Saal Y berichtet der IT-Chef eines Maschinenbauers von seinen Erfahrungen mit dem „Sustainability Control Tower“. In dieser Steuerungszentrale lassen sich mit ein paar Klicks Kennzahlen für Nachhaltigkeit anzeigen, etwa die Emissionen bei der Produktion. Allerdings sind noch längst nicht alle SAP-Programme integriert. „Ist das nicht traurig?“, ruft eine Zuhörerin im Publikum. Etliche im Saal nicken.

Wenn es um die Steuerung der Finanzströme geht, sind die Produkte von SAP für viele Konzerne praktisch alternativlos. In anderen Geschäftsfeldern wächst jedoch die Konkurrenz: Salesforce ist mit Abstand Marktführer fürs Management von Kundenbeziehungen – Mercedes will beispielsweise mit den Produkten die Kundenbindung verbessern. Workday gewinnt in den Personalabteilungen an Popularität – etwa bei Siemens. Und bei der Prozessanalyse ist Celonis das Maß aller Dinge.

„Viele Firmen haben lange eine ‚SAP first‘-Strategie verfolgt – das hat sich in den letzten Jahren spürbar verändert“, beobachtet Gartner-Analyst Christian Hestermann. Während der deutsche Softwarehersteller früher praktisch gesetzt gewesen sei, prüften viele IT-Chefs nun zuerst die Spezialanbieter. Der deutsche Anbieter wachse daher mit mehreren Kernprodukten nicht schneller als der Markt, verliere teils sogar Marktanteile.

Daher stellt sich die Frage: Wie kann SAP verhindern, dass Kunden die Software als reine Datenbank für Finanzen nutzen, während sie sich für Innovationen an andere Anbieter wenden? Was also soll für die nächste große Wachstumswelle sorgen?

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Eine Antwort lautet: Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz, die das Geschäft effizienter machen, Geschäftsleute mit intelligenten Prognosen und Szenarien ausstatten und die Bedienung der Software erleichtern. SAP-Chef Klein sieht darin „die größte Chance seit der Cloud“.

Bisher zählt SAP allerdings nicht unbedingt zu den Konzernen, die die Trends setzen. Algorithmen, die beispielsweise in Überweisungen Betrugsversuche erkennen oder Rechnungen automatisch abgleichen, kommen zwar seit Jahren zum Einsatz, durchaus mit Erfolg. Die Möglichkeiten von großen Sprachmodellen nutzt der Konzern aber nur ansatzweise – erst wenige Produkte sind verfügbar.

Mit Philipp Herzig gibt es nun einen „Chief AI Officer“, der den Einsatz der Technologie in allen Produkten fördern soll. Sein Team, angesiedelt im Ressort von Klein, soll bis Jahresende auf rund 800 Personen wachsen.

Die nächsten Monate werden eine Bewährungsprobe. Eine dreistellige Zahl an konkreten Nutzungsszenarien ist in Arbeit. Parallel arbeitet ein Team an einem Basismodell, das die Geschäftsdaten in SAP-Systemen verarbeiten kann.

Die Vision: Controller, Projektmanager und Vorstände soll sich beim Assistenten Joule intelligente Empfehlungen einholen oder Szenarien durchspielen können. Sollte das gelingen, würde SAP in der Tat das Kernprodukt für die Geschäftssteuerung neu erfinden – und ein Argument liefern, die neue Produktgeneration rund um S/4 Hana einzuführen.

5. Kampf um die Unternehmenskultur

Bei SAP ist scharfe Kritik unüblich. Umso mehr fällt der Brief auf, den rund 5000 Mitarbeiter im Januar im Intranet veröffentlichen: Teils bitter, teils polemisch rechnen sie mit der Personalpolitik des Softwareherstellers ab. Mit der Anweisung, künftig wieder drei Tage pro Woche im Büro zu arbeiten. Mit den vielen Umstrukturierungen. Mit den aus ihrer Sicht geringen Gehaltserhöhungen.

„Wir fühlen uns von einer Firma betrogen, die uns bis vor Kurzem noch ermuntert hat, von zu Hause zu arbeiten, nur um dann einen radikalen Richtungswechsel anzuordnen“, heißt es dort. Die SAP, die man kennengelernt habe, sei Geschichte. „Viele von uns suchen anderswo einen Job und aktualisieren ihre Lebensläufe.“

Der Vorfall vermittelt eine Ahnung, wie sehr die Personalpolitik des SAP-Vorstands für Kontroversen sorgt. Konzernchef Klein fordert eine „Leistungskultur“, damit sich der deutsche Softwarehersteller gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen könne. Ein Bewertungssystem, bei dem Führungskräfte ihre Teams in drei Kategorien einteilen, soll das abbilden.

Zusätzlich knapst der Vorstand am Budget fürs Personal. SAP müsse produktiver werden, um mit der Konkurrenz mitzuhalten, begründet Klein die geringen Gehaltsanstiege der letzten Jahre – „dann können wir wieder mehr investieren, auch in die Mitarbeiter“. Die Bezahlung will er stattdessen stärker an den Unternehmenserfolg koppeln – über Aktienoptionen.

Auch den Stellenabbau, den das Management in diesen Wochen umsetzt, sehen etliche Mitarbeitervertreter als Sparprogramm. Das gilt insbesondere am Standort Deutschland: Über Altersteilzeit und Abfindungen, so die Erwartung, verlassen vor allem erfahrene Leute in hohen Gehaltsstufen den Konzern. Eine gezielte Maßnahme, um die Organisation auf Künstliche Intelligenz auszurichten, sei das nicht, unkt ein Betriebsrat.

Ist der neue Ton nötig, um SAP für den Wettbewerb mit Unternehmen wie Salesforce, ServiceNow und Microsoft zu rüsten? Diese Meinung ist in Walldorf durchaus zu hören, nicht nur im Topmanagement. Oder wird die familiäre Atmosphäre, die viele schätzen, dem Shareholder-Value geopfert? Diese Befürchtung ist zuletzt immer häufiger zu hören.

Einen genauen Einblick in die Befindlichkeit dürfte die nächste „Unfiltered“-Umfrage zeigen, in der die Mitarbeiter ihre Meinung zur Unternehmenspolitik kundtun können. Bei der letzten Erhebung im Herbst war die Kritik am Vorstand deutlich, nur 65 Prozent der Beschäftigten sprachen dem Führungsteam das volle Vertrauen aus. Ein bisschen Geduld müssen die SAPler noch haben. Das Management hat die Befragung von April auf Juni verschoben.

Unsicherheit an der Aufsichtsratsspitze

Die Chancen für SAP sind groß, und der Aktienkurs reflektiert das. Die Herausforderungen allerdings auch und damit das Potenzial für Enttäuschungen. Die Diskussionen über die störrischen Stammkunden und die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz wird der Softwarehersteller in einer neuen Personalkonstellation angehen müssen.

Das Tableau für den Vorstand steht zwar nach dem jüngsten Umbau, vorerst zumindest. Mit dem Abschied von Hasso Plattner aus dem Aufsichtsrat steht SAP jedoch vor einer historischen Zäsur: Der Mitgründer hat die technologische Entwicklung 52 Jahre entscheidend mitgeprägt.

Eine langfristige Nachfolge steht aus. Der frühere Deloitte-Chef Punit Renjen sollte das Amt übernehmen, machte sich aber mit seiner forschen Art im Aufsichtsrat wie im Management unbeliebt und musste gehen. Nun soll mit Pekka Ala-Pietilä ein alter Vertrauter zurückkehren: Der frühere Nokia-Vorstand war viele Jahre SAP-Aufseher. Mit den meisten Diskussionen dürfte er noch vertraut sein.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot