„Wer an eine KI-Blase glaubt, verschläft einen Trend“

Der Vorstandschef von Europas größtem Chiphersteller Infineon über die unterschiedliche Stärke der Geschäftsfelder des Konzerns, Chancen durch KI und Investitionspläne am Standort Dresden.

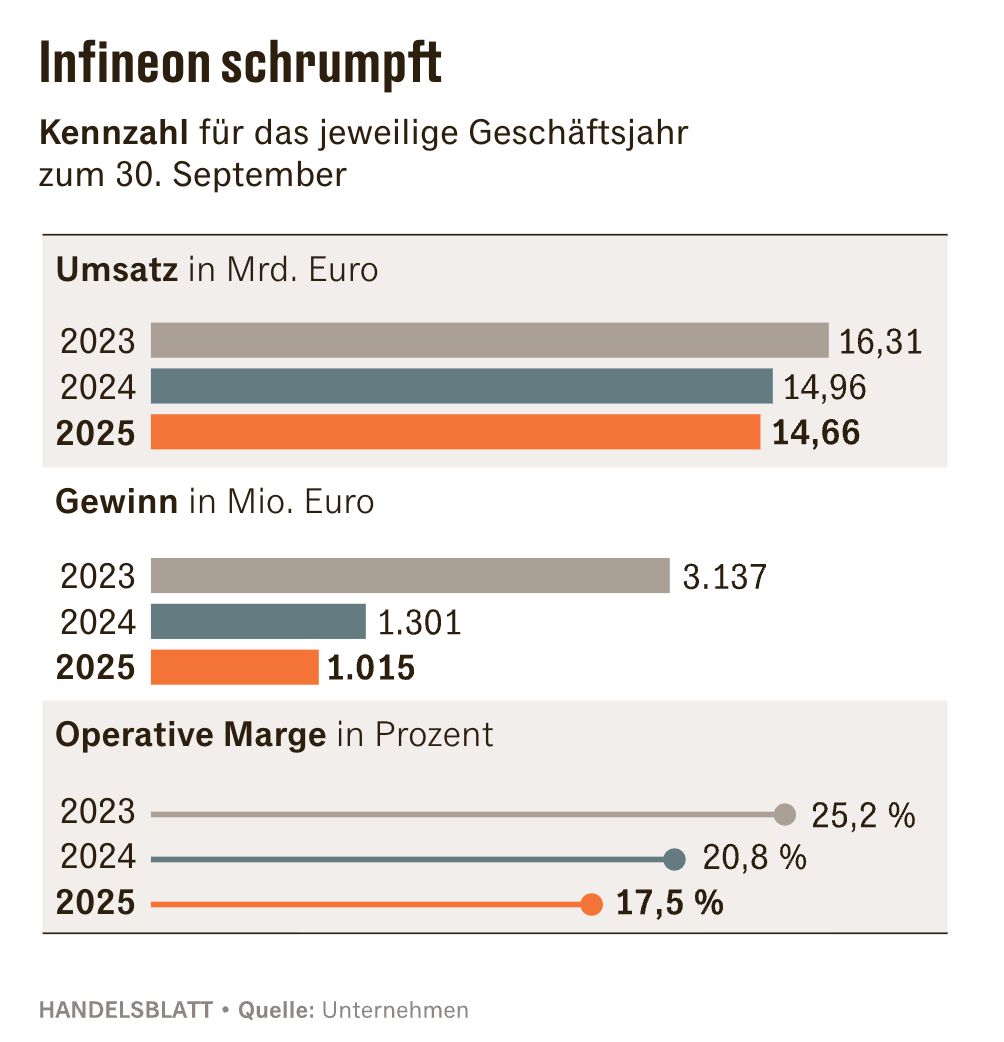

München. Der Münchener Chiphersteller Infineon schrumpft, nur ein Geschäft wächst kräftig: Halbleiter für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. „Wir sehen eine stark steigende Nachfrage, und vieles deutet darauf hin, dass dies auch in den nächsten Jahren so bleiben wird“, sagte Vorstandschef Jochen Hanebeck im Interview mit dem Handelsblatt. „Wir können momentan gar nicht so viel liefern, wie die Kunden bestellen.“

Die Sorgen vor eine KI-Blase teilt der Manager nicht, im Gegenteil. Hanebeck: „Ich glaube, alle, die sich jetzt darüber Gedanken machen, ob diese Blase platzt, sollten sich mindestens genauso fragen, ob sie Gefahr laufen, einen fundamentalen Trend zu verschlafen.“ KI treibe die Produktivität, das zeige sich in vielen Bereichen bei Infineon selbst, beispielsweise im Chip-Design, der Software-Entwicklung und in der Fertigung.

Von dem starken KI-Geschäft profitiert der Standort Dresden. Infineon fährt seine neue Fabrik an der Elbe schneller hoch als ursprünglich geplant. „Wir sind jetzt schon in den Startvorbereitungen“, sagte Hanebeck. „Nachdem wir rund zwei Milliarden Euro für den Bau und die Infrastruktur ausgegeben haben, kommen jetzt die Anlagen.“

Herr Hanebeck, mit Abstand größter Wachstumstreiber von Infineon sind Chips für die Stromversorgung in KI-Rechenzentren. Haben Sie Angst, dass die KI-Blase platzt?

Wir sehen eine stark steigende Nachfrage, und vieles deutet darauf hin, dass dies auch in den nächsten Jahren so bleiben wird. Wir können momentan gar nicht so viel liefern, wie die Kunden bestellen. Und da sind wir nicht die Einzigen.

Handelsblatt lesen. Karriere stärken. Jetzt 4 Wochen für nur 1 € testen.

Was macht Sie denn so sicher, dass es weiter aufwärtsgeht?

Das hat mehrere Gründe. Es sind nicht nur die großen amerikanischen Hyperscaler, die ihre Rechenzentren ausbauen …

… also die großen Tech-Konzerne Amazon, Google und Microsoft …

… auch wollen viele Staaten auf der Welt KI-Gigafactories vor Ort haben, darunter auch Deutschland. Ein weiterer Aspekt: Im Gegensatz zu früheren Boomphasen stammt das Kapital größtenteils aus dem Cashflow der Firmen. Es gibt zwar Ausnahmen, die Investitionen auf Kredit finanzieren, aber die großen Tech-Konzerne haben das Geld und wollen bei dem Trend führen.

Trotzdem weiß niemand, ob die Rechenzentren, die Investitionen in Milliardenhöhe erfordern, rentabel sein werden.

Natürlich ist am Ende die entscheidende Frage, wie sich das wirtschaftlich rechnet. Aber da bin ich zuversichtlich, nicht zuletzt angesichts der positiven Erfahrungen, die wir im eigenen Unternehmen machen.

Das müssen Sie erklären.

KI-Agenten machen das Leben unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer Kunden heute schon einfacher. Mit unserer Plattform „Ask Infineon“ lassen sich viele Fragen automatisiert beantworten. Die Ergebnisse und der damit verbundene Anstieg in der Produktivität sind bemerkenswert. KI beschleunigt aber auch viele andere Bereiche, beispielsweise das Chip-Design, die Software-Entwicklung und Prozesse in der Fertigung. Ich glaube, alle, die sich jetzt darüber Gedanken machen, ob diese Blase platzt, sollten sich mindestens genauso fragen, ob sie Gefahr laufen, einen fundamentalen Trend zu verschlafen. Übrigens verdienen wir ja nicht nur an den KI-Rechenzentren selbst.

Wie meinen Sie das?

Immer häufiger finden Sie KI-Funktionen in elektronischen Geräten, Fachleute sprechen von der Edge. Dafür bieten wir Mikrocontroller mit KI-Funktionalitäten an.

Das sind Minicomputer für spezielle Aufgaben.

Richtig, und noch ein Wachstumsfeld tut sich auf: erneuerbare Energien.

Ein schwieriges Geschäft, von dem Sie sich mehr erhofft hatten.

Stimmt, aber nun könnte KI weltweit zu einem Revival von Windkraft und Solaranlagen führen. Denn die Rechenzentren benötigen enorm viel Strom. Gasturbinen allerdings sind für die nächsten Jahre faktisch ausverkauft. Und niemand weiß, ob und wann neue Atomkraftwerke wirklich einsatzbereit sind und zu welchen Kosten. Erneuerbare Energien, gepaart mit Batteriesystemen, lassen sich am schnellsten und günstigsten aufbauen.

Zurück zu den Lieferengpässen bei KI-Chips. In vielen Bereichen stagniert Ihr Geschäft. Warum also können Sie ausgerechnet dort nicht liefern, wo die Aufträge da sind?

Die Lieferketten in der Chipindustrie sind enorm komplex. Wir produzieren nicht alles selbst, sondern sind Teil eines Systems Tausender Firmen. Da hakt es angesichts des Booms derzeit an einigen Stellen. Sollten die Hyperscaler 2027 noch höhere dreistellige Milliardenbeträge in KI-Rechenzentren investieren, dann werden wir auch in kommenden Jahren noch Engpässe erleben.

Weil das Geschäft mit der KI so gut läuft, ziehen Sie den Start Ihrer neuen Fabrik in Dresden vor. Sie sprachen zuletzt vom Sommer. Bleibt es dabei?

Ja, aber das ist nur die offizielle Eröffnung. Wir sind jetzt schon in den Startvorbereitungen. Nachdem wir rund zwei Milliarden Euro für den Bau und die Infrastruktur ausgegeben haben, kommen jetzt die Anlagen. Die werden dann zu zusätzlichem Umsatz im nächsten Geschäftsjahr führen, das am 1. Oktober beginnt.

Wie lange wird es dauern, bis das neue Werk ausgelastet ist?

Das Umsatzpotenzial beträgt fünf Milliarden Euro…

… was einem Drittel des Umsatzes entspricht …

… richtig, daher ist das für uns ein großer Schritt. Wir erzielen zusätzlich etwa 40 Prozent vom Umsatz durch Produkte, die wir von Auftragsfertigern beziehen. Insofern sprechen wir hier von einigen Jahren.

Mit Ihrem neuen Werk in Malaysia haben Sie weniger Glück. Dort produzieren Sie Stromsparchips aus dem innovativen Material Siliziumkarbid. Das Geschäft wächst lange nicht so stark, wie Sie das prognostiziert hatten.

Deshalb bauen wir dort die Kapazitäten langsamer aus. So etwas ist in der Halbleiterbranche üblich. An der einen Stelle beschleunigen, an der anderen bremsen.

Es gibt viel Kritik am Standort Deutschland. Werden Sie noch einmal in Dresden investieren?

Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder an unseren drei großen Standorten investiert: Dresden, Villach und Kulim in Malaysia. Denn an diesen Standorten erzielen wir Größenvorteile. In diesem Dreierverbund gibt es noch Expansionsmöglichkeiten. Auch wenn diese Fabriken schon groß sind, kann man sie immer noch weiter ausbauen.

Wie sehen die Pläne für Dresden aus?

Wir werden rund drei Milliarden Euro in den kommenden Jahren in Anlagen für die Smart Power Fab investieren. Darüber hinaus gibt es aktuell keine Pläne.

Stößt die Region Dresden, das sogenannte Silicon Saxony, nicht langsam an Grenzen? Schließlich investiert auch der taiwanesische Auftragsfertiger TSMC – mit Ihrer Hilfe – zehn Milliarden an der Elbe. Bosch und Globalfoundries sind bereits da.

Nein, Skaleneffekte in der Chipindustrie hören nie auf. Das sehen Sie an TSMC. Im Vergleich zu deren Fabriken in Taiwan sieht der Cluster in Dresden immer noch klein aus. Das zeigt, wie sinnvoll es ist, an einem Ort zu expandieren.

Sind die Standortbedingungen in Deutschland in Ordnung?

Auf lokaler Ebene auf jeden Fall. Die sächsische Politik, gerade Ministerpräsident Michael Kretschmer, setzt sich sehr für die Mikroelektronik- und Halbleiterbranchen ein. Es ist vorbildlich, was da im Zusammenspiel aller Teilnehmer des Ökosystems passiert. Das ist ein Erfolgsmodell für Deutschland.

Und eine Etage höher in Berlin?

Wir sind in Deutschland in einer Transformation, und da muss die Politik mutig vorangehen. Aber natürlich braucht es auch mutige Unternehmer, die investieren.

Ist es angesichts hoher Kosten hierzulande überhaupt vertretbar, in Deutschland zu investieren?

Die schlankste Verwaltung werden wir nie haben, allein schon aufgrund des föderalen Systems. Wir werden auch nie die niedrigsten Stromkosten haben. Dennoch müssen wir dringend bei diesen beiden Themen vorankommen. Ferner müssen wir uns darauf konzentrieren, innovative Produkte für den Weltmarkt zu entwickeln, die jeder haben will und die besser sind als die der Konkurrenz. Dazu benötigen wir auch die politischen Rahmenbedingungen.

Was würden Sie als Erstes ändern, wenn Sie Politiker wären?

Europa arbeitet an Handelsabkommen mit zahlreichen Ländern, das ist richtig. Aber meiner Ansicht nach braucht es noch einen zusätzlichen Schub, um den europäischen Binnenmarkt zu integrieren. Dieser existiert heute de facto nicht in wichtigen Bereichen wie Finanzen, Energie oder Verteidigung. Wenn wir in Europa enger zusammenrücken, wird das eine wirtschaftliche Dynamik auslösen, von der alle profitieren.

Einerseits investieren Sie in Dresden, andererseits bauen Sie hierzulande Hunderte Stellen ab, in der Verwaltung, aber auch in den Fabriken in Warstein und Regensburg. Die Jobs haben Sie an günstigere Standorte verlagert. Ist Deutschland also doch zu teuer?

Wir haben die Herausforderungen des globalen Wettbewerbs. Deshalb müssen wir uns die Frage stellen: Wo machen wir was? Fertigung in Deutschland lohnt sich, wenn sie hochautomatisiert ist, so wie in Dresden.

Und wann rechnet sie sich nicht?

Wenn es eher kleinteilig ist, wie wir es in Regensburg im Bereich Montage hatten, oder auch bei gewissen Verwaltungstätigkeiten ohne Kundenkontakt müssen wir das Kostensenkungspotenzial prüfen, um global im Wettbewerb zu bestehen. Das haben wir gemacht.

Ist es wirklich sinnvoll, dass Teile der Verwaltung jetzt in Portugal sitzen?

Ja, Portugal ist ein attraktiver Standort. Wir beschäftigen in Porto inzwischen fast 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind sehr kompetente und hervorragend ausgebildete Kolleginnen und Kollegen. Alle sprechen im Konzern Englisch, von daher sehe ich keine Hürde in der Zusammenarbeit.

Sie haben erst diesen Sommer in den Vereinigten Staaten groß zugekauft. Nun fährt die Regierung in Washington einen stramm nationalistischen Kurs. Sind derartige Akquisitionen auch künftig noch möglich?

Wenn es keine geopolitischen Einflüsse auf die Halbleiterindustrie gäbe, würde die Konsolidierung deutlich schneller vorangehen. Inzwischen sind die regulatorischen Hürden bei globalen Transaktionen wesentlich höher als früher.

Also keine weiteren Übernahmen?

Doch, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, mit eher kleineren Deals das Portfolio zu erweitern. Da sind wir auch konstant auf der Pirsch und beobachten, ob sich etwas Interessantes ergibt.

Wirklich große, milliardenschwere Zukäufe sind unrealistisch?

Ich würde momentan eher von kleineren bis mittleren Transaktionen ausgehen. So oder so: Es muss passen. Wir haben immer gesagt, wir kaufen nicht, um zu kaufen, sondern es geht immer um strategischen, finanziellen und, ganz wichtig, auch um kulturellen Fit.

Infineon hat seine wirtschaftlichen Ziele in den vergangenen beiden Geschäftsjahren weit verfehlt. Sind diese Versprechen an die Investoren noch realistisch?

Ja, wir stehen zu den Zielen. Über den Halbleiterzyklus wollen wir ein jährliches Umsatzplus von zehn Prozent erreichen und eine operative Marge von 25 Prozent.

Das werden Sie auch im laufenden Geschäftsjahr nicht schaffen, wenn Ihre eigene Prognose eintritt.

Wir haben auch gesagt, dass die operative Marge in schwächeren Phasen eher im oberen Zehner-Prozentbereich sein wird, in starken Zeiten im hohen Zwanziger-Prozentbereich. Und da sind wir konform.

Wann geht es denn wieder nachhaltig aufwärts?

Der letzte Boom ging sehr, sehr lange. Nun kann man natürlich darüber spekulieren, ob sich auch der Abschwung hinzieht. Aber wir sehen im Moment ganz klar, dass die KI uns starkes Wachstum bringt und schwächere Märkte wie Elektromobilität kompensieren kann. Wir versuchen deswegen, das Maximale aus dem Geschäft mit KI-Datenzentren herauszuholen.

Die Lieferschwierigkeiten des niederländischen Mitbewerbers Nexperia haben in den vergangenen Wochen und Monaten für Schlagzeilen gesorgt. Haben Sie davon profitiert?

Wir haben uns schon vor zehn, fünfzehn Jahren aus diesem Geschäft zurückgezogen. Insofern konnten wir nur in einigen angrenzenden Bereichen aushelfen. Das tun wir natürlich gerne, wobei wir ein Interesse an langfristigen Lieferbeziehungen haben.

Was können wir aus dem Debakel bei Nexperia lernen?

Der Fall zeigt, dass Halbleiter kein Just-in-time-Produkt sind. Jetzt war es dieser geopolitische Streit mit China, der die Kunden belastet hat. Es kann auch sein, dass ein Erdbeben oder ein anderes Ereignis den Betrieb einer Halbleiterfabrik beeinträchtigt, sodass sie nicht liefern kann. Daher mein Appell, Bestände aufzubauen, um die Wertschöpfungsketten zu entkoppeln. Und zudem braucht es eine genaue Analyse der Lieferketten, um Abhängigkeiten aufzudecken.

Zahlen Ihre Kunden dafür, dass Sie Ware vorhalten für Krisen?

Teilweise. Die japanische Autoindustrie beispielsweise hält über Distributoren strategische Bestände. Und auch einige westliche Spieler machen das stellenweise. Einige Kunden bezahlen uns dafür, dass wir Produkte auf Lager haben. Andere tun das nicht. Da werden dann im Notfall einzelne Halbleiter per Hubschrauber eingeflogen, wenn die Lieferungen ausbleiben.

Die Nexperia-Krise hat gezeigt, wie abhängig Europa von China ist. Ist eine rein europäische Lieferkette überhaupt bezahlbar?

Wir können Produkte aus unseren Fabriken in Dresden, Villach und Regensburg liefern. Aber bei der Verpackung und Montage benötigen wir unsere Werke in Südostasien. Das bei uns zu machen, kann niemand bezahlen, es ist zu arbeitsintensiv. Und wenn ein Werk zu klein ist, weil es nur Europa beliefert, dann steigt die Kostenkurve sehr steil an, was sich in den Preisen abbilden muss. Wenn wir diese globale Skalierung nicht nutzen wollen in der Halbleiterindustrie, wird das nur auf Kosten der Wirtschaftlichkeit und damit der Innovationsgeschwindigkeit gehen.

Herr Hanebeck, vielen Dank für das Interview.

Handelsblatt lesen. Karriere stärken. Jetzt 4 Wochen für nur 1 € testen.