Arbeitsstunden pro Kopf und Produktivität sinken trotz Beschäftigungsrekord – Ökonomen fordern Maßnahmen

Für sich selbst würden die meisten diese Frage mit Nein beantworten. Insgesamt zeigt sich: Deutschland hat ein Problem. Fünf Punkte, die wir dringend angehen müssen.

Selbst Friedrich Merz ist sich nicht mehr ganz so sicher: Am Vorabend seiner Regierungserklärung hatte er noch gefordert, dass wieder mehr gearbeitet werden müsse in diesem Land. Vergangene Woche, auf dem Tag der Bauindustrie, relativierte er: „Wir können nicht so ganz pauschal sagen, die Deutschen arbeiten zu wenig.“

Es ist ja auch kompliziert. Die Frage, ob wir zu faul sind, ist hochemotional. Viele Daten sprechen dafür: Die Zahl der Arbeitsstunden pro Kopf und die der Überstunden sinkt, die Produktivität ebenso. Im internationalen Vergleich gibt es viele Krankentage, viele Erwerbsfähige im Bürgergeld und Frauen in Teilzeit. Und das bei demografiebedingt immer weniger Arbeitskräften. Auf der Suche nach Lösungen aber werden oft Forderungen erhoben, die schwer umzusetzen sind. Ob die Deutschen in die Hände spucken und das Bruttosozialprodukt steigern, wird davon abhängen, welche Anreize die Politik setzt. Und welche Überzeugungsarbeit Unternehmen leisten.

Fünf Fragen, auf die es nun Antworten zu finden gilt.

Sind wir unproduktiv?

Irgendwann kommen auch Gewerkschaften nicht mehr an der Realität vorbei. Und so kassierte IG-Metall-Chefin Christiane Benner jetzt eine lange Zeit vehement vorgetragene Forderung ein: „Eine Viertagewoche mit vollem Lohnausgleich steht aktuell nicht auf der gewerkschaftlichen Forderungsliste“, sagte Benner. In der aktuellen Krise seien es die Arbeitgeber, die die Arbeitszeit verkürzten. Ja, was denn nun?

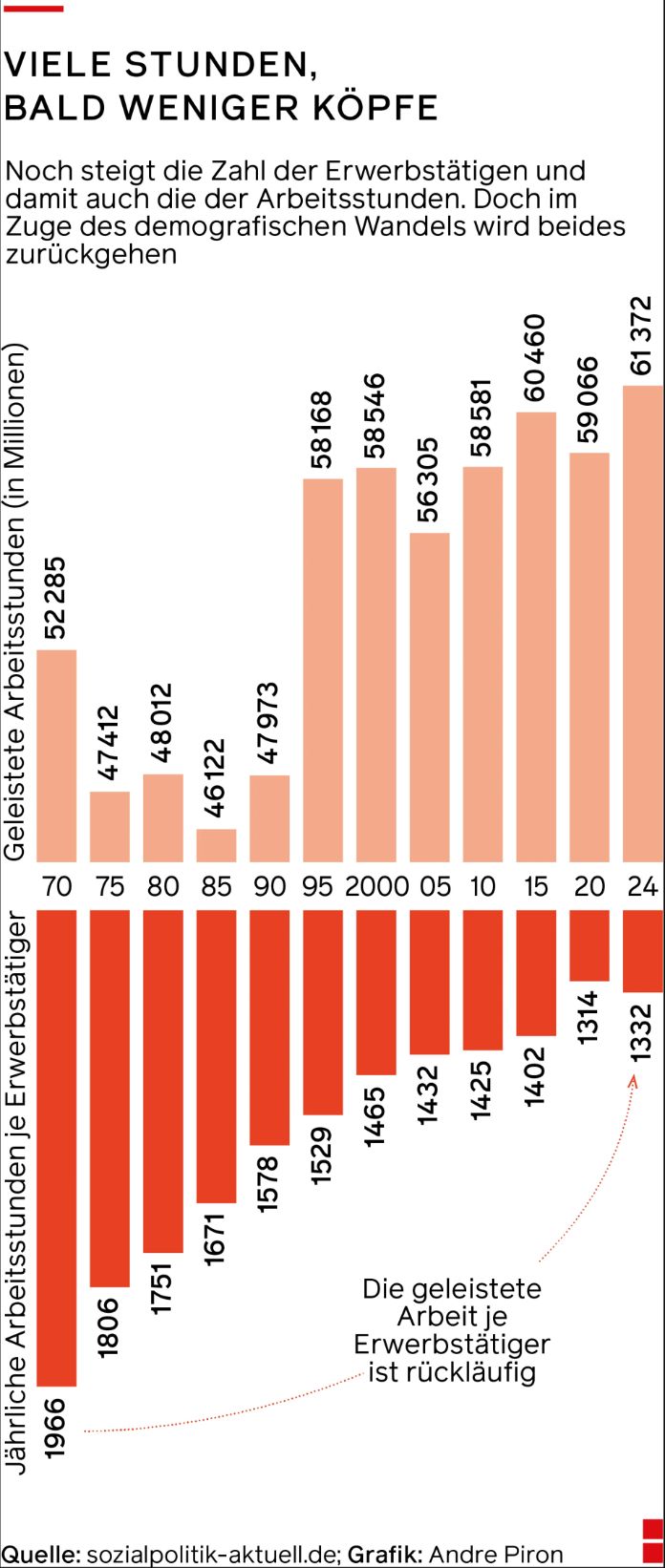

Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden lag im vergangenen Jahr bei fast 61,54 Milliarden – so hoch wie nie. Das ist das Ergebnis der deutlich gestiegenen Beschäftigung, gerade im öffentlichen Sektor. Pro Kopf sieht die Rechnung anders aus: Da gehen die Arbeitsstunden seit Jahren zurück, von einem kleinen Ausreißer 2024 abgesehen. Viele Deutsche arbeiten in Teilzeit. Für Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts, steht deshalb fest: Wollen wir unseren Lebensstandard erhalten, „müssen wir mehr arbeiten“. Schon allein, weil sich die geburtenstarken Jahrgänge bald in Rente verabschieden – und dann weniger Menschen die Vorzüge des Wohlfahrtsstaats erwirtschaften müssen.

Viele Ökonomen sagen, schon in diesem Jahr werde der Kipppunkt erreicht, die Erwerbstätigenzahl und damit die Zahl der Arbeitsstunden sinken. Ein „unverzichtbares Element“, um die Lücke zu kompensieren, sieht Holger Schäfer, Arbeitsmarktforscher am Institut der deutschen Wirtschaft (IW), in der „Erhöhung der individuellen Arbeitszeit“. Jeder oder jede entscheide selbst, wie viel er oder sie arbeite. Aber die Politik, sagt Schäfer, setze eben die Bedingungen.

Und die sind in Sachen Arbeitszeit maximal unflexibel. Das spürt etwa die Solutiance AG, die sich für große Immobilienbetreiber um die Instandhaltung der Dächer kümmert. Die meisten der 40 Mitarbeiter können im Homeoffice arbeiten. Und ihr Chef, Jonas Enderlein, fände es ganz gut, wenn sie manches auch mal am Sonntag erledigen könnten. 55 bis 60 Stunden ist er selbst jede Woche im Einsatz, auch im Urlaub erreichbar. Vieles läuft bei dem Potsdamer Unternehmen digital und möglichst effizient. Und dazu gehört auch, dass jeder „arbeiten kann, wann er will“, wie Enderlein betont. „Einige programmieren am liebsten am späten Abend, andere gerne auch sonntags.“ Das geltende Arbeitsrecht ließe das aber nur mit großem bürokratischem Aufwand zu, weshalb das Unternehmen den Zugang zu seinen Systemen begrenzt hat. „Sonntags kann man sich bei uns nicht einloggen“, sagt Enderlein. „Im Grunde werde ich gezwungen, meine Mitarbeiter von der Arbeit fernzuhalten.“ Er hofft, dass das im Koalitionsvertrag gegebene Versprechen, statt einer täglichen Höchstarbeitszeit eine wöchentliche Obergrenze einzuziehen, auch umgesetzt wird. Und zwar zügig.

Auch Michael Ostermann hofft darauf. Gebe es Probleme bei Kunden, „dann müssen unsere Techniker und Servicekräfte das schnell lösen. Das deutsche Arbeitsrecht aber sagt, dass ich sie spätestens nach zehn Stunden heimschicken muss“, sagt der Chef des Batterieherstellers Varta, der 2024 nur knapp der Insolvenz entging und gerade restrukturiert wird.

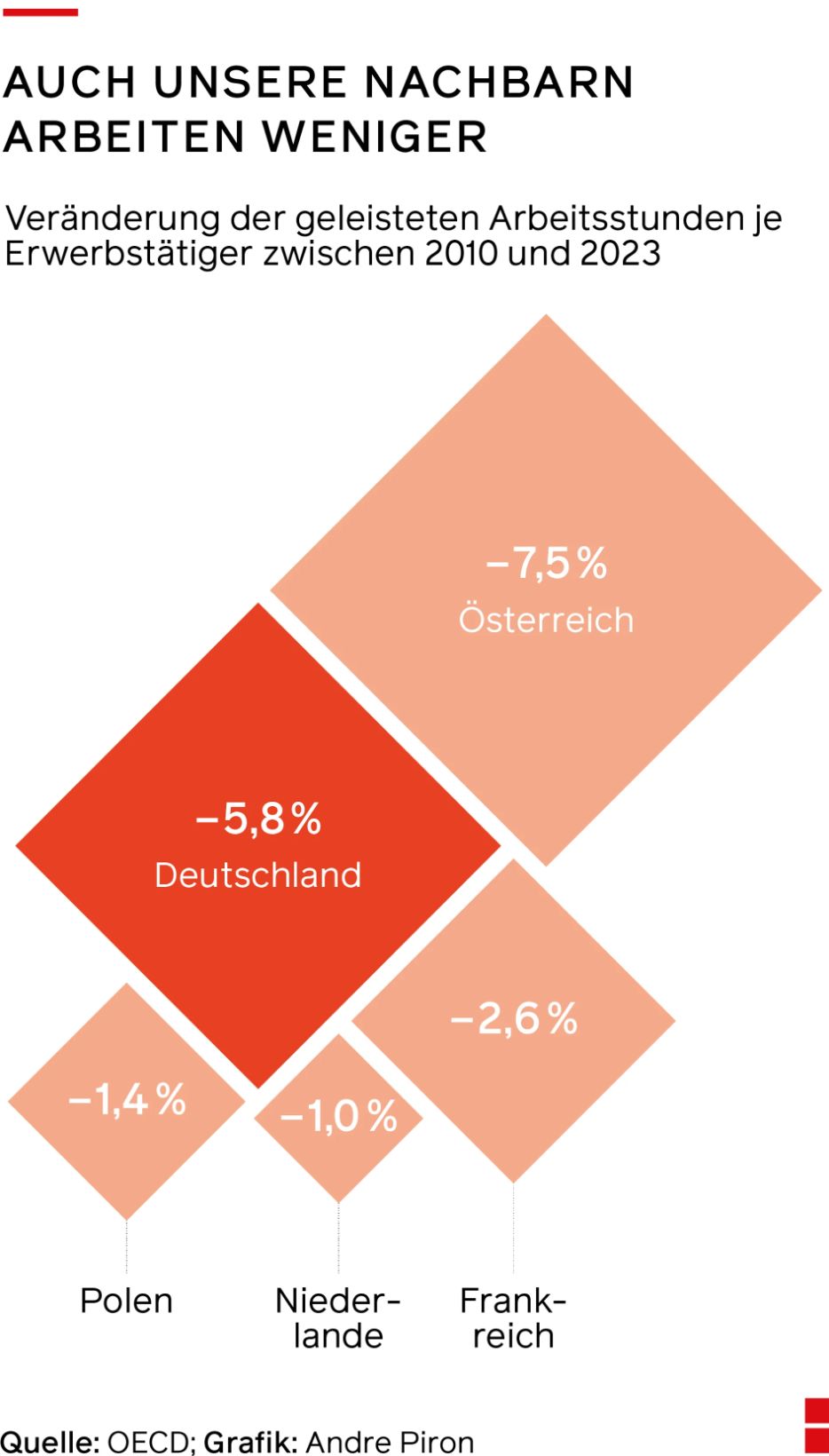

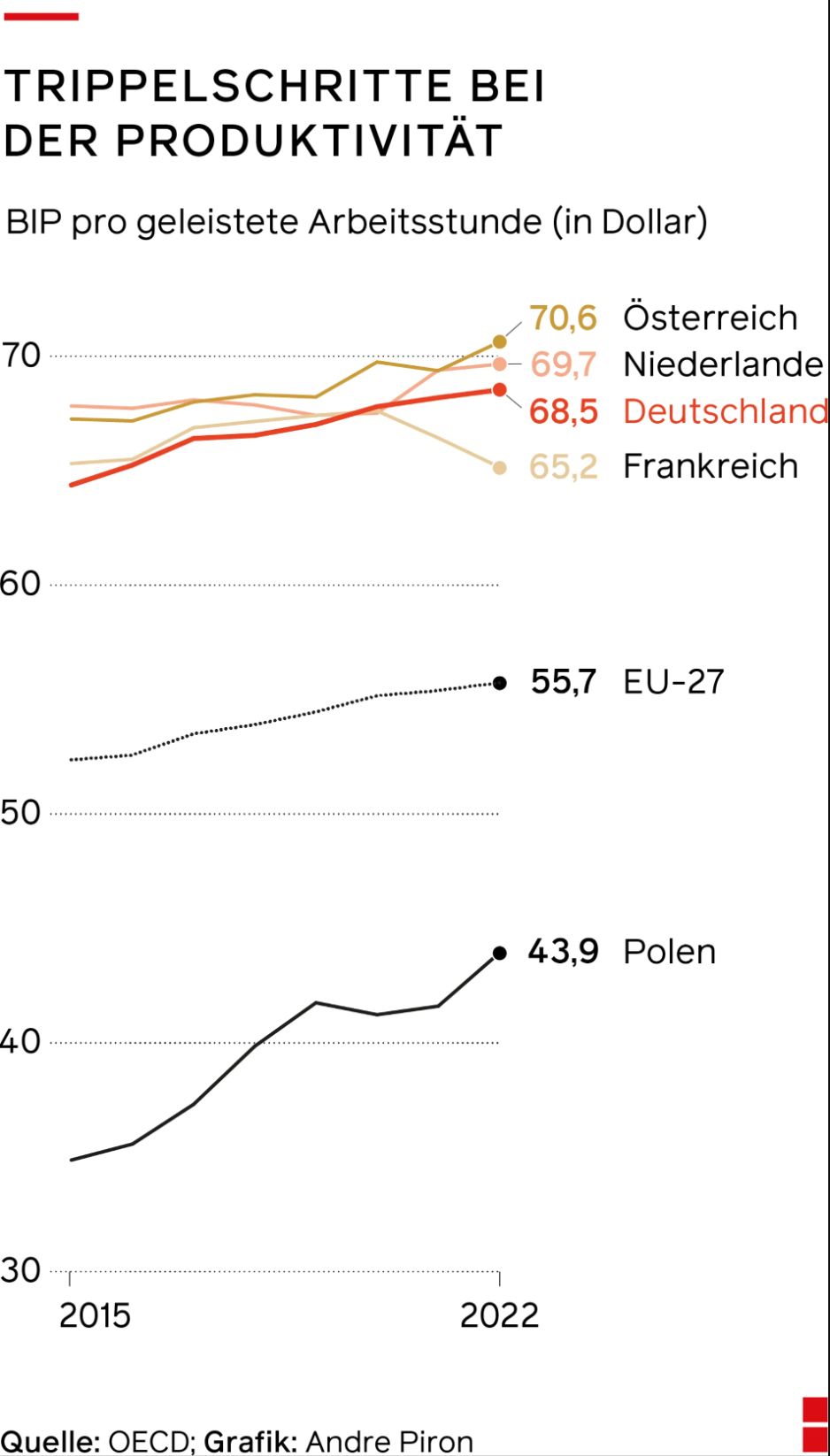

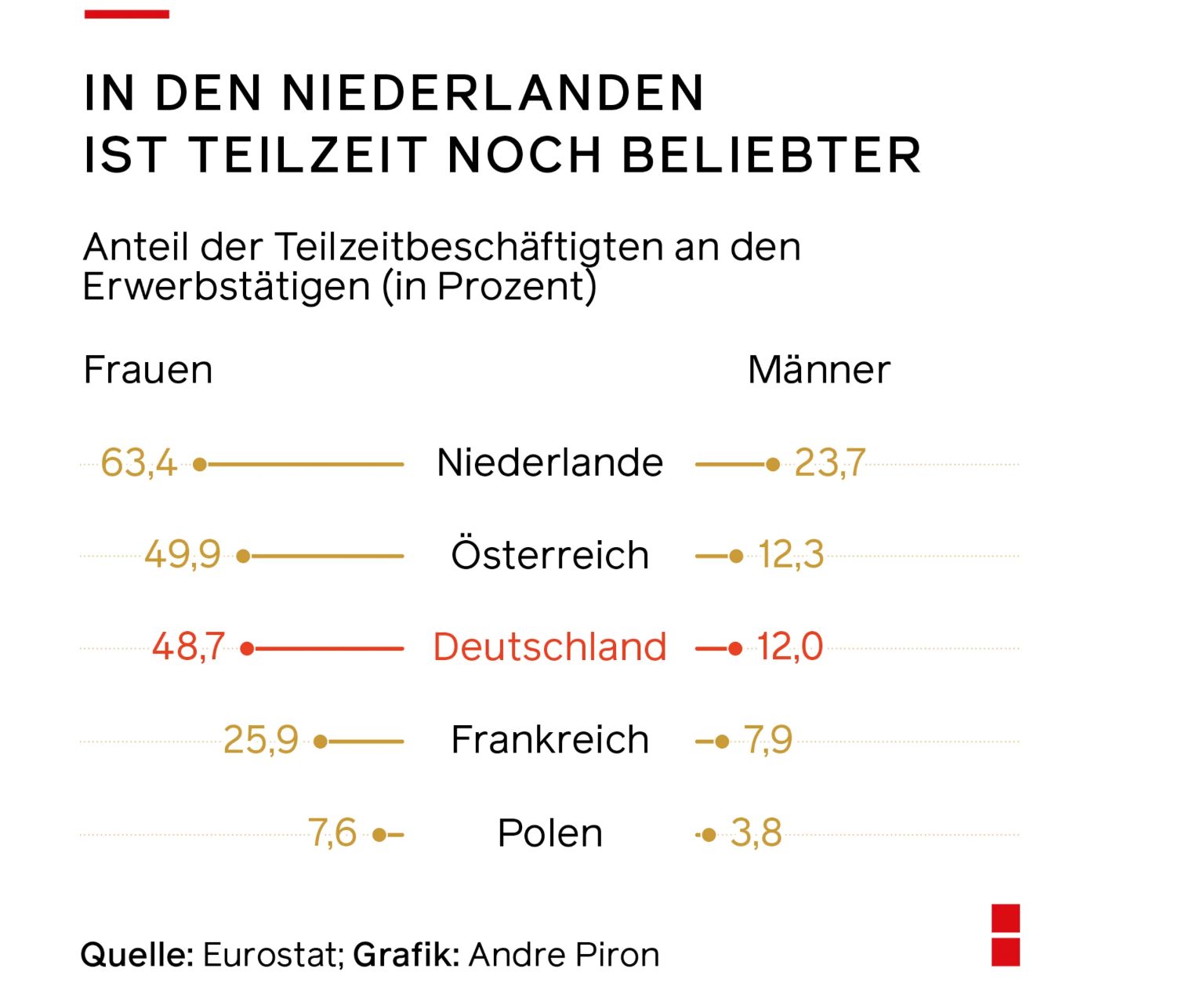

Aber kommt es nicht ohnehin auf die Produktivität an? Da steht Deutschland im internationalen Vergleich noch mittelprächtig da. Gleichwohl sei es „unrealistisch zu erwarten, wir könnten ein künftig sinkendes Arbeitsvolumen allein durch höhere Produktivität kompensieren“, warnt Fuest. Zumal die Produktivität pro Erwerbstätigenstunde zuletzt gesunken ist. 2024 zum zweiten Mal in Folge, um 0,1 Prozent. 2023 hatte es sogar einen Rückgang von 0,6 Prozent gegeben. „Die USA, die Schweiz und die Niederlande arbeiten nicht nur länger als wir, sie sind auch produktiver“, moniert IW-Mann Schäfer.

Während die Industrie schrumpft, wächst der Dienstleistungs- und auch der öffentliche Sektor. Die Produktivität im Staatsdienst ist niedriger. Und in vielen Büros zeigt sich, dass in einer Arbeitsstunde nicht 60 Minuten produktiv gearbeitet wird: Da sind überbordende Dokumentationspflichten – und auch das, was in einer über Homeoffices verteilten Belegschaft Zeit frisst: Teamevents und Technikprobleme.

„Natürlich haben wir mal durchgerechnet, ob es nicht sinnvoll wäre, die Produktion in Länder mit günstigeren Bedingungen zu verlegen“, sagt Varta-Chef Ostermann, dessen 4200 Mitarbeiter größtenteils in der Fabrik stehen. Vartas Batterien sind made in Germany, obwohl die asiatische Konkurrenz viel günstiger produziert. Und doch habe der Standort Vorteile. Einer davon: Loyalität. „Die Mitarbeiter identifizieren sich mit dem Unternehmen. Das zeigt sich auch in der Einsatzbereitschaft.“ In manchen asiatischen Ländern könne es dagegen passieren, dass „die halbe Belegschaft plötzlich nicht mehr zur Arbeit kommt, weil sie zum Konkurrenten im Nachbargebäude gewechselt ist, der ein paar Cent mehr bietet.“

Lohnt sich Leistung noch?

An einem sonnigen Nachmittag landet ein schwarzer Helikopter in Bielefeld. An Bord: Wolfgang Grupp junior, Sohn des bekannten Firmenpatriarchen mit dem gleichen Vornamen. Er will sehen, wie es in der hiesigen Filiale seines Textilunternehmens Trigema so läuft. Am Unterwäscheregal stellt er kurz darauf fest, was er auch in vielen anderen Filialen erlebt: Das Fach, in dem die Herrenslips mit Eingriff, Größe 7, liegen sollen, ist leer. Gleich daneben fehlen die Doppelripp-Unterhemden im Doppelpack, Größe 7. „Wir kommen mit der Produktion nicht schnell genug nach“, sagt Grupp. Unterwäsche gehört bei Trigema zum Standard. Und Standardware soll immer vorrätig sein.

700 von Grupps 1200 Leuten sind Näherinnen oder Näher. Sie arbeiten in zwei Schichten, in drei Werken. Trotzdem reicht es nicht für volle Regale. „Wir könnten gut und gerne 50 Näher zusätzlich einstellen“, sagt Grupp. Weil Fachkräfte rar sind, versucht er, Mitarbeiter zu Überstunden zu motivieren. Mit mäßigem Erfolg. Grupp erzählt von einem Näher aus seinem Werk in Burladingen. 3500 Euro brutto verdient der Mann im Monat. Grupp würde ihn gerne 28 Überstunden im Monat machen lassen, sodass er auf ein Monatsbrutto von 4050 Euro kommt. Netto würden von diesen zusätzlichen 550 Euro rund 330 Euro übrig bleiben. Der Näher hat abgelehnt. Er arbeitet jetzt nach Feierabend in einer anderen Firma. Macht die gleiche Arbeit wie bei Trigema. Und kassiert die 550 Euro als Minijobber steuerfrei. „Das ist doch absurd“, sagt Grupp. „Wir brauchen neue Wertschätzung für alle, die bereit sind, die Extrameile zu gehen.“ Wer mehr leiste, solle steuerlich entlastet werden.

Im Koalitionsvertrag steht zwar, dass Zuschläge auf Überstunden – bei Vollzeitarbeit – steuerfrei gestellt werden sollen. Davon werden vor allem diejenigen profitieren, die ohnehin schon mehr arbeiten als vertraglich vorgesehen. Die Zahl der geleisteten Stunden und die Produktivität dagegen steigen kaum, zeigen Erfahrungen aus Frankreich, wo 2007 eine solche Regelung eingeführt wurde. Hinzu kommt: Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen derzeit um die 42 Prozent des Bruttolohns an die Sozialversicherungen – keine Aussicht, die Lust auf Mehrarbeit macht.

Petra Nieding, Inhaberin eines gut laufenden Feinkost- und Metzgerbetriebs in Ingelheim mit 21 Beschäftigten, geht es gar nicht um Mehrarbeit, sondern darum, überhaupt Personal für ausscheidende ältere Mitarbeiter zu finden. In ihrer Not hat sie an Kanzler Friedrich Merz geschrieben: 16 Stellenanzeigen habe sie seit Januar in vielen Portalen geschaltet, auch fremdsprachige, für Stellen im Verkauf, in der Metzgerei, für Köche und Köchinnen sowie zahlreiche Hilfskräfte. Gutes Gehalt, Boni, flexible Arbeitszeiten, Wertschätzung im Familienbetrieb, Weiterbildung, Teamevents, Gesundheitsmanagement, Betriebsrente und vieles mehr habe sie geboten. Ohne Resonanz: Nicht ein einziger Arbeitswilliger habe sich gemeldet. Und das liege nicht daran, dass die Arbeitsplätze unattraktiv seien: „Schwer heben muss bei uns niemand, alle unsere Räume sind voll klimatisiert, und wir waten auch nicht den ganzen Tag in Tierblut.“

Sie bekomme aber zu hören, „dass man sich mit der ausgezahlten Höhe des Bürgergeldes arrangiert habe und daher nicht mehr arbeiten gehe“, so die Mittelständlerin. Die hohe Zahl der erwerbsfähigen Bürgergeldbezieher gehöre auf den Prüfstand, schrieb sie an Merz: „Auch ich bin stolz auf die Errungenschaften unseres Sozialstaates, aber wenn immer weniger Menschen bereit sind, für die Grundversorgung zu arbeiten, dann geht das nicht mehr lange gut.“

Feiern wir zu oft krank?

Mit fast 25 bezahlten Krankentagen pro Person im Jahr 2022 liegt Deutschland unter den OECD-Ländern vorn. Der Vergleich ist zwar schwierig, weil es verschiedene Meldesysteme gibt und diese Daten in vielen Staaten nicht so genau erfasst werden wie hierzulande. Trotzdem verfestigt sich der Eindruck, viele Deutsche machten gern mal blau, zumal ihnen dank Lohnfortzahlung keine Einbußen drohen.

Die hohen Krankenstände gehen Firmen unterschiedlich an: Manche holen Mediziner ins Werk, damit die Belegschaft nicht noch Zeit und Nerven bei der Suche nach einem Arzttermin verliert. Andere beauftragen Privatdetektive, bei Tesla besuchte der Deutschlandchef persönlich Kranke. Und Allianz-Chef Oliver Bäte regte an, für einen Tag die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu streichen. Damit, so die Überlegung, lohnt sich Krankfeiern weniger.

Tatsächlich gab’s so etwas schon mal: Im Oktober 1996 wurde in Deutschland die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall auf 80 Prozent gesenkt. Der Krankenstand sank im folgenden Jahr um 0,5 Prozentpunkte.

In den 1990er-Jahren zeigte sich: Das neue Gesetz sowie der Plan mancher Unternehmen, damit auch die in vielen Tarifverträgen vereinbarte volle Lohnfortzahlung aufzuheben, verstanden Gewerkschaften als Affront. Es gab Streiks. Gewerkschaftlicher Druck, heißt es in einer Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, habe die Arbeitgeber dazu gezwungen, in Tarifverträgen die Lohnfortzahlung freiwillig über die gesetzlichen Regelungen hinaus zu gewähren. Von etwa 25 Millionen Angestellten in der Privatwirtschaft erfasste das neue Gesetz deshalb am Ende nur 16 Millionen.

Die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder kassierte die unter Helmut Kohl eingeführte Absenkung auf 80 Prozent wieder ein. Deshalb winken heute auch Unionspolitiker müde ab, wenn sie nach der Kappung der Lohnfortzahlung gefragt werden.

Solutiance-Chef Jonas Enderlein hat einen anderen Ansatz: Er würde die Ärzte stärker in die Pflicht nehmen, sich in dem Moment, in dem ein Patient vor ihnen sitzt oder womöglich nur anruft, um sich krankschreiben zu lassen, auch mal in deren Arbeitsalltag hinzuversetzen. „Klar, wenn jemand krank ist, ist er krank und soll sich nicht zur Arbeit schleppen“, sagt der Manager. Aber: „Wenn sich jemand den Fuß verstaucht hat, muss er wahrscheinlich nicht gleich zwei Wochen krankgeschrieben werden.“ Vielleicht könne er ja aus dem Homeoffice arbeiten, zumindest für ein paar Stunden, ein paar seiner Aufgaben weiterhin übernehmen. „Dass ein Ausfall eines Mitarbeiters deutlich mehr Arbeit für den Rest des Teams bedeutet, wird mir zu oft ausgeblendet.“

Sollen wir einen Feiertag streichen?

Bis zu 8,6 Milliarden Euro mehr im Jahr könnte Deutschland erwirtschaften, wenn wir einen Feiertag streichen. Diese Zahl lässt sich aus einem Sondergutachten ableiten, in dem der damalige Sachverständigenrat den Effekt des 1995 weggefallenen Buß- und Bettages beziffert hat. Wenn wirklich alle Unternehmen den gewonnenen Arbeitstag nutzen, um ihre Produktion auszuweiten, könnte die Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent steigen. Der Haken: Die Firmen könnten genauso gut Mitarbeiter Überstunden abbauen lassen. Kein unwahrscheinliches Szenario, wenn gut ein Drittel über mangelnde Aufträge klagt. Die Bundesbank geht übrigens nur von einem Wachstum des BIPs um fünf Milliarden Euro (oder 0,12 Prozent) aus, wenn wir einen Feiertag streichen, weil der 1. Mai auch mal auf einen Sonntag fällt und sächsische Firmen etwa selbst an Fronleichnam arbeiten.

Für den Unternehmer Wolfgang Grupp jun. wäre ein Feiertag weniger eine gute Sache, wenn er auf einen Dienstag oder Donnerstag fällt. Dann müsste er keinen Brückentag einplanen. Als jemand, der christlich erzogen wurde, sagt er aber auch: „Ich weiß, was Feiertage wie Allerheiligen für viele Katholiken bedeuten.“

Solutiance-Chef Jonas Enderlein wiederum findet, dass die Debatte zur Streichung von Feiertagen viel zu emotional geführt werde. Ein Unternehmerverband in Berlin und Brandenburg hatte vor einer Weile angeregt, einzelne Feiertage auf Sonntage zu legen. Etwa den Frauentag, an dem in der Hauptstadt nicht gearbeitet wird. „Das wurde sofort als Angriff auf Frauenrechte missverstanden“, erzählt Enderlein. Dabei sei es doch um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts gegangen. „Ich gönne jedem seinen freien Tag, aber viele Feiertage wurden festgelegt, als es dem Land gut ging.“ So sieht es auch Rainer Neske, Chef der Landesbank Baden-Württemberg. Für ihn wäre ein Verzicht auf Feiertage vor allem „ein psychologisches Signal, eine Art Weckruf, dass jetzt alle anpacken müssen“. Ein oder zwei Feiertage weniger würden zwar nicht das Land retten. Aber es wäre ein Beitrag, sagt Neske.

Wie gewinnen wir die Frauen?

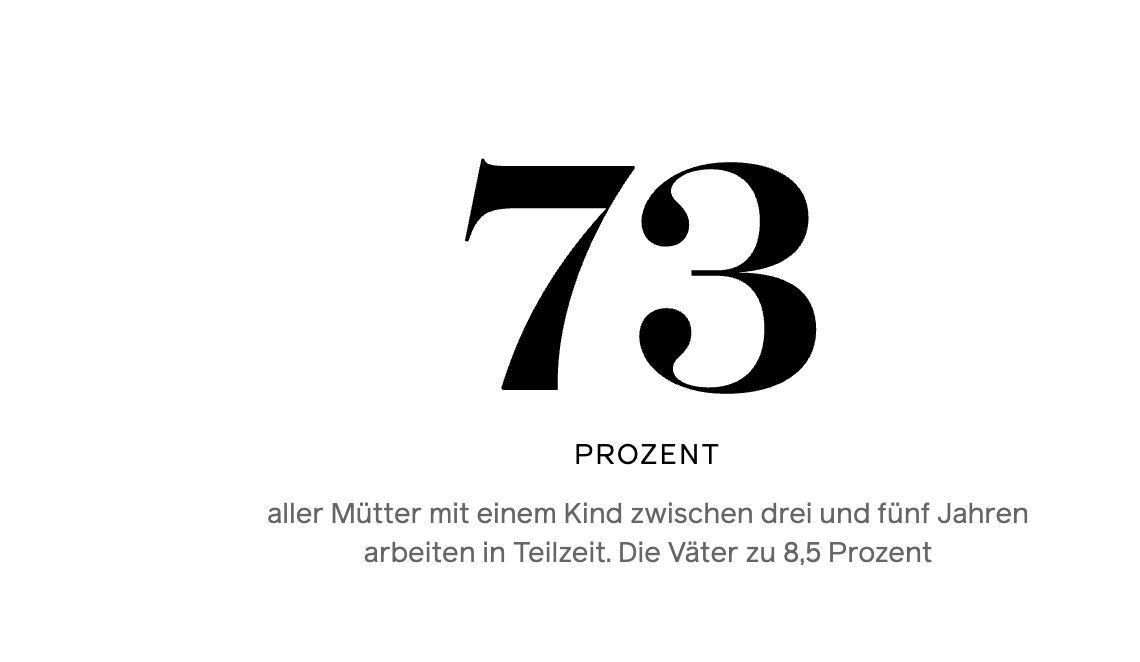

Erst kürzlich stieß Elke Benning-Rohnke wieder auf Verwunderung: „Sie glauben tatsächlich, dass Mütter arbeiten sollten“, habe der Personalchef einer schwäbischen Firma zu ihr gesagt, erzählt die ehemalige Top-Managerin. Benning-Rohnke glaubt nicht nur daran. Mit ihrer Beratung 2Top tut die ehemalige Spitzenmanagerin auch einiges dafür. Zwar schneidet Deutschland mit einer Quote von 74,3 Prozent erwerbstätigen Frauen im internationalen Vergleich nicht so schlecht ab. Doch 48,7 Prozent dieser Frauen arbeiten in Teilzeit.

Ein Hebel, um Frauen zu gewinnen, wäre eine bessere Kinderbetreuung, wie sie Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas kürzlich versprochen hat. Ein anderer die Abschaffung des Ehegattensplittings und der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern in der Krankenkasse, weil dann auch für Frauen mit gut verdienendem Mann der Anreiz zum Arbeiten steigt. Doch dazu dürfte sich die Regierung eher nicht durchringen. Einen dritten Hebel sieht Benning-Rohnke bei den Arbeitgebern. „Viele Frauen gehen ohne mittel- und langfristige Pläne für ihre weitere Entwicklung in Elternzeit“, sagt die Beraterin. „Sie verschwinden in ihrer Baby-Bubble.“ Je länger die Elternzeit dauere, desto größer sei die Angst vor der Rückkehr. „Sie denken, sie hätten alles verlernt, geben sich mit Jobs deutlich unter ihrem Niveau zufrieden, meist in Teilzeit.“

Julia Heidenreich, 36 Jahre alt, Geschäftsführerin beim Verband Bewährungs- und Straffälligenhilfe Württemberg und Mutter von drei Kindern, ist nicht in der Baby-Bubble verschwunden. „Ich müsste nicht arbeiten, weil mein Mann genug verdient“, betont sie. „Aber ich mache es einfach gerne.“ In zwei von drei Schwangerschaften verzichtete sie auf den Mutterschutz vor der Geburt. „Während der ersten Wehen im Kreißsaal gingen die letzten Mails raus.“

Derzeit hilft ihr ein Au-pair-Mädchen. Wenn eines der Kinder krank ist. Wenn die Kita mal wieder geschlossen hat. Und mitunter auch, wenn sie beruflich unterwegs ist: „Dann kommt sie rein und ich stille unauffällig nebenbei.“ Ist Heidenreich einen ganzen Tag auf Dienstreise, nimmt ihr Mann Urlaub. Immer wieder klappt sie abends noch mal den Laptop auf. Und doch hat auch sie keine Vollzeitstelle, sondern arbeitet 80 Prozent – und betont: „Es funktioniert nur bei einem familienfreundlichen Arbeitgeber, der es mir erlaubt, mir meine Zeit auch flexibel einzuteilen.“

Unternehmen zu überzeugen, dass sich dies auch für sie lohnt, ist ein Teil von Benning-Rohnkes Job. Der andere besteht darin, die werdenden Mütter zu überzeugen. Dazu bietet sie in den Firmen Coachings an: Schon vor dem Mutterschutz entwickeln die Frauen ihr berufliches Zielbild, überlegen, wie sich dieses mit einer Familie vereinbaren lässt, was der Mann dazu beitragen müsste. „Viele Frauen trauen sich nicht, ihren Partner in die Pflicht zu nehmen“, sagt Benning-Rohnke. Steht der Plan von der idealen Rückkehr, wird dieser mit der Führungskraft besprochen. Viele Frauen entschieden sich dadurch für Vollzeit.

Auch später noch hilft sie ihnen, sich in beiden Rollen – Mutter und Managerin – zurechtzufinden: „Es geht oft um Glaubenssätze, die wir aufbrechen: Nicht jeder Geburtstagskuchen muss selbst gebacken, nicht jede Präsentation selbst gehalten werden.“ Ab Mitte 40 kommt dann der zweite kritische Punkt: die Sinnsuche. Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hängen in dem Alter im Mittelmanagement fest und fragen sich, was jetzt eigentlich kommt.

Die Kinder seien schon älter, die Mütter unabhängiger. Bislang ändert das wenig an ihrer Stundenzahl. So arbeiteten laut Zahlen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts 2022 rund 59 Prozent der Mütter mit 15- bis 17-jährigen Kindern in Teilzeit. Benning-Rohnke appelliert an die Arbeitgeber, sich vor Augen zu führen, dass diese Frauen noch 20 Jahre arbeiten könnten. „Aktuell passiert da leider sehr wenig. Der Fokus liegt auf den jungen Talenten.“

👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen

👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen