Bosch erhöht Wasserstoff-Investitionen um eine Milliarde Euro

Zum dritten Mal in seiner erst kurzen Amtszeit erhöht Bosch-Chef Stefan Hartung die hohen Investitionen in die Brennstoffzelle. Der Konzern wettet dabei auf den Lastverkehr.

Stuttgart. Der Bosch-Konzern sieht die Wasserstoff-Technologie als unverzichtbar, um Klimaneutralität zu erreichen. Und der weltgrößte Autozulieferer steckt immer mehr Geld in den Forschungszweig: Bosch stockt sein Investitionsbudget für Wasserstoff nun um noch einmal eine Milliarde Euro auf.

Insgesamt will Bosch jetzt bis 2026 rund 2,5 Milliarden Euro in die Entwicklung und Fertigung seiner H2-Technologien investieren. Bislang hatte der Investitionsplan 1,5 Milliarden Euro bis 2024 vorgesehen. Unter Stefan Hartung, der Anfang 2022 zum Vorsitzenden der Geschäftsführung des Stiftungskonzerns aufgerückt ist, ist es bereits die dritte Erhöhung.

Die mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzelle gilt den Schwaben vor allem im Schwerlastverkehr als Hoffnungsträger der Elektromobilität. Es ist eine Wette: Seit dem missglückten Einstieg in die Solarzellenproduktion hat das Unternehmen nicht mehr so viel Geld für ein Energiethema in die Hand genommen. Unter den deutschen Autozulieferern steht Bosch mit dieser Investitionshöhe allein.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Finanzielle Schützenhilfe von der Politik

Unterstützung kommt aus der Politik. Für den Aufbau der Fertigung von stationären Brennstoffzellen hat Wirtschaftsminister Robert Habeck am vergangenen Montag Hartung eine Förderzusage in Höhe von 161 Millionen Euro gegeben.

Die Bundesregierung fördere den Konzern, auch damit in Deutschland die Zukunftstechnologie schneller vorankäme und die deutsche Industrie international nicht zu einem Nachzügler werde, verteidigte Habecks Parlamentarische Staatssekretärin Franziska Brantner im Wirtschaftspresseclub Stuttgart die Finanzspritze.

„Bosch kann Wasserstoff, und Bosch wächst mit Wasserstoff“, versprach der technikaffine CEO zum Start der Serienfertigung des Brennstoffzellen-Antriebssystems im Stammwerk in Feuerbach. Komponenten dafür kommen aus den Werken in Bamberg und Homburg. Pilotkunde ist das US-Unternehmen Nikola mit seinem brennstoffzellenelektrischen Lkw, der im dritten Quartal 2023 auf den nordamerikanischen Markt kommen soll.

Bosch baut Brennstoffzellen künftig auch in China und den USA

Parallel läuft eine Fertigung für das Brennstoffzellen-Antriebssystem im chinesischen Chongqing an. „Bosch ist das erste Unternehmen, das solche Systeme in China und in Deutschland fertigt“, sagte Hartung. Zudem plant Bosch, sogenannte Stacks für mobile Anwendungen auch im US-Werk Anderson, South Carolina, zu fertigen. Stacks sind das Herzstück einer Brennstoffzelle, die in einem Prozess aus Wasserstoff und Sauerstoff elektrische Energie erzeugt. Namensgebend ist dabei der Stapel aus vielen einzelnen dieser Zellen.

Die zusätzlichen Investitionen will Bosch vornehmlich in die Technologie für mobile Anwendungen verwenden. 2030 will Bosch mit seinen Wasserstoff-Technologien insgesamt einen Umsatz von rund fünf Milliarden Euro erzielen, was hochgerechnet wohl dann fünf Prozent des Konzernumsatzes sein dürfte.

„Komplexe Technik wie etwa Brennstoffzellen-Stacks großindustriell vom Band laufen zu lassen, das können nur wenige Unternehmen so wie Bosch“, erklärte Mobility-Chef Markus Heyn selbstbewusst. Das Unternehmen geht davon aus, dass voraussichtlich 2030 weltweit jedes fünfte neue Nutzfahrzeug ab sechs Tonnen mit Brennstoffzelle unterwegs sein wird.

In Branchenkreisen wird diese Prognose aber als sehr optimistisch bewertet, besonders in Bezug auf die kleineren LKW. „Hier könnten weitere Fortschritte in der Batterietechnologie den Schwaben einen Strich durch die Brennstoffzellen-Rechnung machen“, sagt der führende Abteilungsentwickler eines großen Automobilzulieferers.

Da die Tank-Infrastruktur für Wasserstoff noch fehle, sei zudem nicht auszuschließen, dass die Logistikbranche nicht doch auf reine Batteriefahrzeuge setzt – trotz einer geringeren Reichweite und vergleichsweise längerer Standzeiten. Bisher sind in Europa gerade einmal gut 60 Wasserstofftankstellen mit der für Lkw üblichen Ladestandards in Betrieb.

Einsatz in Schiffen und Flugzeugen unter Experten unstrittig

So verwundert Hartungs Forderung nicht, schnell eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Neben der Erzeugung ist der Aufbau eines Fernleitungsnetzes Grundvoraussetzung für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft.

Unstrittig unter Experten ist allerdings, dass Wasserstoffantriebe bei Schiffen und Flugzeugen und zum Einsatz kommen werden, wo Batteriebetrieb aus Gewichts und Leistungsgründen keinen Sinn ergibt. Wasserstoff kann überall dort den Weg zur Klimaneutralität ebnen, wo Strom aus erneuerbaren Quellen keine Lösung darstellt. Das ist etwa in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie der Fall.

Bosch geht mit seiner Wasserstoff-Offensive jetzt erstmal in Vorleistung. Hartung mahnte aber die Politik das Wasserstoff-Geschäft noch mehr zu unterstützen. „Erstens müssen wir die H2-Erzeugung in der Europäischen Union forcieren, zweitens internationale Lieferketten etablieren und drittens Wasserstoff in allen Wirtschaftssektoren einsetzen“, forderte Hartung.

Bosch will nicht nur bei mobilen und stationären Brennstoffzellen für dezentrale Energieerzeugung vom möglichen Trend zu Wasserstoff profitieren. Das bereits erlangte Know-how soll zusätzliche Verwendung in der Produktion von Wasserstoff selbst finden. Wie in der Brennstoffzelle bildet der Stack auch im dafür benötigten Elektrolyseur das zentrale Element.

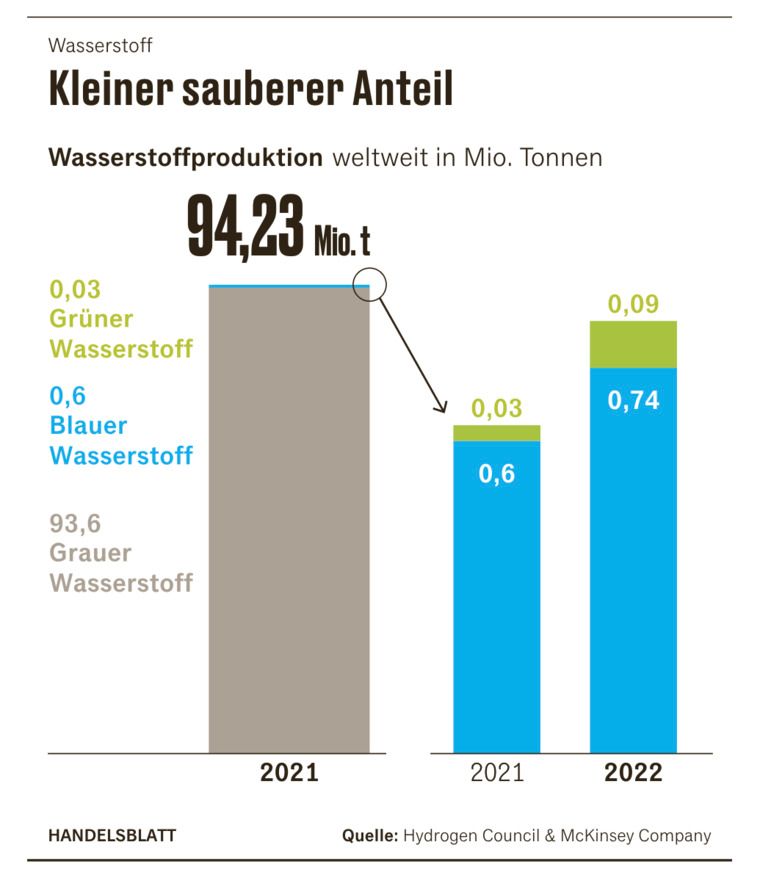

In jeder der in Serie geschalteten Zellen wird Wasser mithilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff umgewandelt – umgekehrt zur Brennstoffzelle, in der aus Wasserstoff und Sauerstoff elektrische Energie entsteht. Der mit Elektrolyseuren erzeugte Wasserstoff ist allerdings erst grün, wenn die für den Prozess eingesetzte Energie regenerativ erzeugt ist.

Wasserstoff verspricht Milliardenmarkt

Brennstoffzellen für mobile und stationäre Brennstoffzellen basieren dabei auf unterschiedlichen Technologien. Für stationäre Anlagen werden Festoxid-Brennstoffzellen (Solid Oxide Fuel Cell, kurz: SOFC) verwendet. Bosch hat hier seit 2018 eine Kooperation mit Ceres Power.

Die mobile Anwendungen basieren auf der Polymerelektrolyt-Technologie (PEM) die Bosch mit dem schwedischen Unternehmen Powercell zur Serienreife entwickelt hat und in Lizenz fertigen wird. Die Stacks machen bis zu zwei Drittel der Gesamtkosten der PEM-Brennstoffzelle aus.

Bosch erwartet auf Grundlage von Berechnungen der EU einen rasanten Anstieg des Bedarfs an grünem Wasserstoff auf rund zehn Millionen Tonnen jährlich bis 2030. Für den Elektrolyseur-Komponentenmarkt insgesamt rechnet Bosch zu diesem Zeitpunkt weltweit mit einem Volumen von rund 14 Milliarden Euro. Elektrolyseure werden noch nicht in industrieller Massenfertigung gebaut.

Neben den geschäftlichen Chancen sind für Bosch auch die Beschäftigungseffekte wichtig. Mit der Transformation vom Verbrenner zum Elektroauto stehen tausende Jobs auf der Kippe, weil Elektroantriebe wesentlich weniger aufwendig zu bauen sind als Elektroantriebe.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot