Die Drohnenindustrie boomt – und diese deutschen Konzerne mischen mit

Quantum Systems, Helsing, Airbus, Rheinmetall: Deutsche Unternehmen mischen bei der Zukunftstechnologie kräftig mit – und profitieren vom Rüstungsboom.

Ben, Alina und Michi sorgen dafür, dass Europas Freiheit in diesen Tagen auch mit dem Joystick verteidigt werden kann, aus schwarzen Gamer-Sesseln heraus. Während es in klassischen Waffenschmieden hämmert, scheppert und dröhnt, weil Schwermetalle zu Panzern und Haubitzen verarbeitet werden, herrscht im Großraumbüro bei Quantum Systems konzentrierte Ruhe. Die drei Techniker sind um die dreißig. Sie tragen Sportkappen, Kopfhörer, sind natürlich per Du miteinander und haben gern eine Flasche Paulaner-Spezi in Griffweite. Sie werkeln gemeinsam, jeder für sich, still vor sich hin, produzieren eine Art Modellflugzeug. Ben verschraubt eine Platine. Alina montiert eine Miniaturkamera. Michi beschäftigt sich mit der Digitalanzeige eines Messgeräts. Fertig ist eine neue „Vector“.

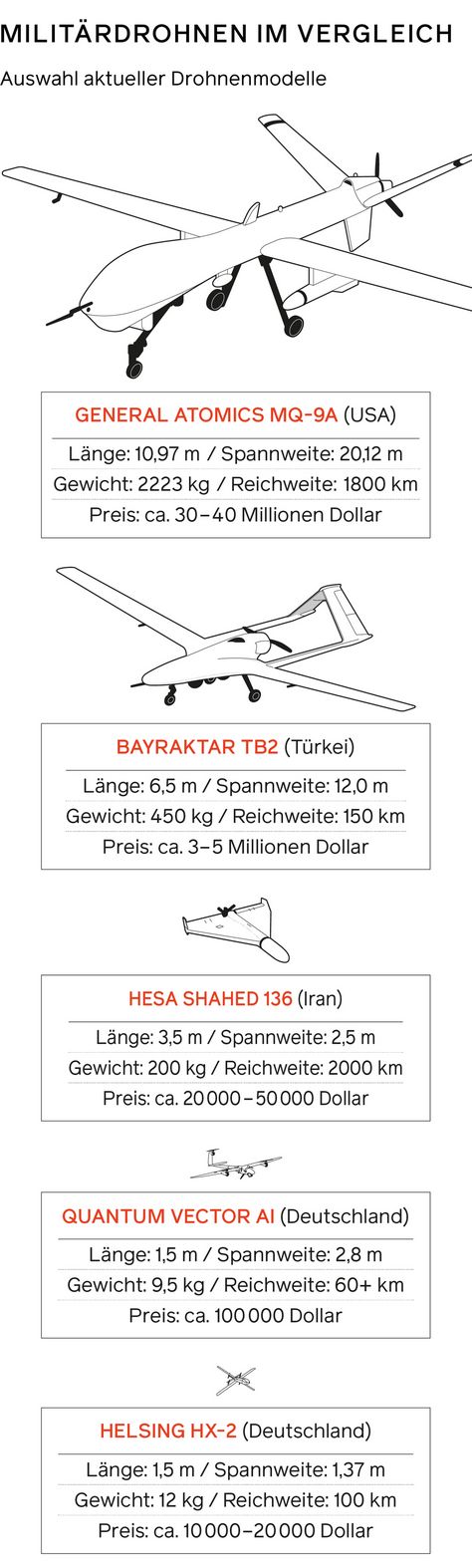

Nur, dass es sich hier natürlich nicht um einen Graupner-Bausatz, nicht um ein Spielzeug handelt. Sondern um eine gut und gern 100.000 Euro teure Aufklärungsdrohne. Acht Kilogramm wiegt die Vector. Die Drohne kann aus der Ferne senkrecht gestartet werden, große Flächen engmaschig überwachen. Und sie ist „kampferfahren“, sagt Sven Kruck, Co-CEO von Quantum: „Bis zu 500 unserer Systeme sind in der Ukraine jeden Tag aktiv.“

Eine Dreiviertelstunde von der Quantum-Zentrale im Münchner Vorort Gilching entfernt, im fünften Stock eines Bürogebäudes am Ostbahnhof, hält Niklas Köhler seine Zugangskarte an eine Tür, die an einen überdimensionierten Tresorverschluss erinnert. Dahinter ein Raum wie aus einem dystopischen Science-Fiction-Film: schwarze Decke, schwarzer Boden, schwarzgraue Wandverkleidung, gedimmtes Licht.

💡Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen

Köhler, Co-Gründer von Helsing, zeigt auf einen Flugkörper im Eck des Raums, ganz in Schwarz, mit X-förmigen Flügeln. Er spricht über die „Essenz“ einer „neuen Fähigkeit“, die sein Unternehmen im Verteidigungskrieg der Ukraine bereits erprobt habe, über KI, Software, Skalierbarkeit. Und kommt dann zurück auf den Flugkörper, der diese „Essenz“ weltweit verbürgen soll: die von Helsing entwickelte Kampfdrohne HX-2.

Helsing und Quantum Systems. HX-2 und Vector. Drohnen und KI. Zwei Beispiele für zwei technologische Revolutionen der Kriegsführung. Das Schießpulver hat Pfeil und Bogen verdrängt. Der Panzer die Tradition der Kavallerien zerstört. Die Atombombe den Zweiten Weltkrieg beendet. Der Flugzeugträger die militärische Macht der USA rund um den Globus getragen. Doch diesmal ist etwas anders. Bisher hat noch jede Sprunginnovation der (potenziellen) Kampfführung die Armeen der Welt sehr viel Geld gekostet, zuletzt die Hyperschallrakete Russlands und Trumps Weltraumschutzschild „Golden Dome“ (geschätzte 175 Milliarden Dollar). Dieser Trend kehrt sich jetzt teilweise um.

Gerade mal 400 bis 500 US-Dollar kostet eine Drohne, die in der Lage ist, einen mehrere Millionen Dollar teuren Panzer zu zerstören. Die unbemannten Flugkörper spähen Feinde in Echtzeit aus, formieren sich zu Schwärmen, die die Flugabwehr des Feindes unterlaufen oder ablenken, damit teure Raketen unbehelligt ihren Weg ins Ziel finden. Im Land- und Stellungskrieg Russlands gegen die Ukraine spielen Drohnen inzwischen eine zentrale, vielleicht die wichtigste Rolle auf beiden Seiten: Vier von fünf Einheiten in der Ukraine nutzten inzwischen Drohnen, sagt Myrna Tsirkun von der Drohnen-NGO Aerorazvidka.

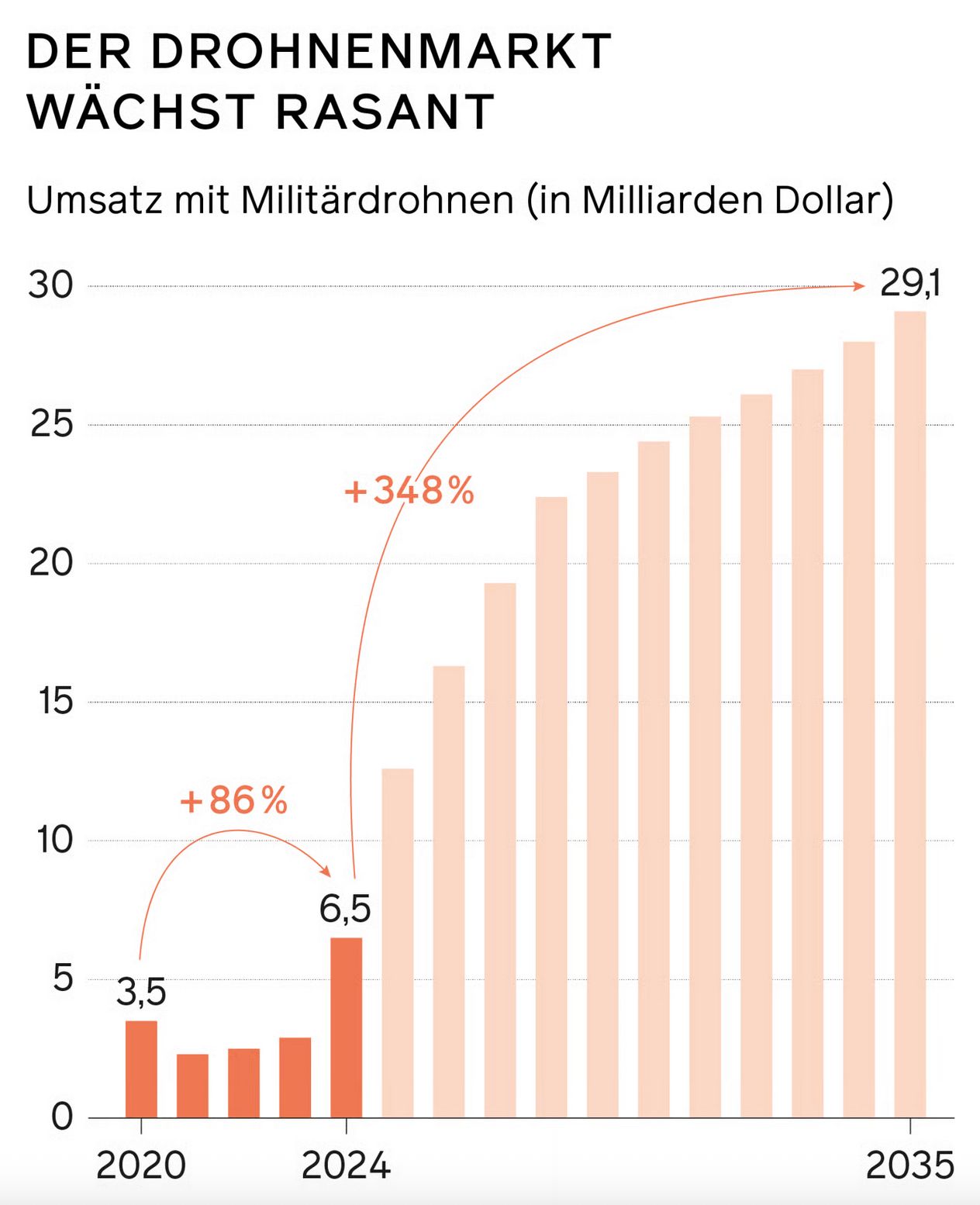

Daher drängen auch Hersteller in den Markt, die bisher wenig Interesse an unbemannten Flugkörpern zeigten. Airbus

mit dem Abwehrsystem Load, Rheinmetall mit der Aufklärungsdrohne Luna und der bewaffneten Hero, sogar der Sturmgewehrspezialist Heckler & Koch mit einem noch namenlosen Angebot. Die Branchengrößen können sich dem Trend nicht entziehen, müssen Drohnen als Teil ihres Gesamtportfolios anbieten, wollen sie nicht den Anschluss an die Innovationsspitze verlieren: „Drohnen sind nun mal derzeit das dynamischste Feld der Rüstung“, sagt Pieter Wezemann vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri.

Das anerkennt auch Armin Papperger: „Die Fähigkeit, konventionelle Waffensysteme mit unbemannten Systemen zu vernetzen“, sagt der Rheinmetall-Chef, schaffe Synergien, „bei denen die Vorteile beider Welten – die Präzision und Flexibilität unbemannter Systeme und die Robustheit und Vielseitigkeit konventioneller Systeme – zur Geltung kommen.“

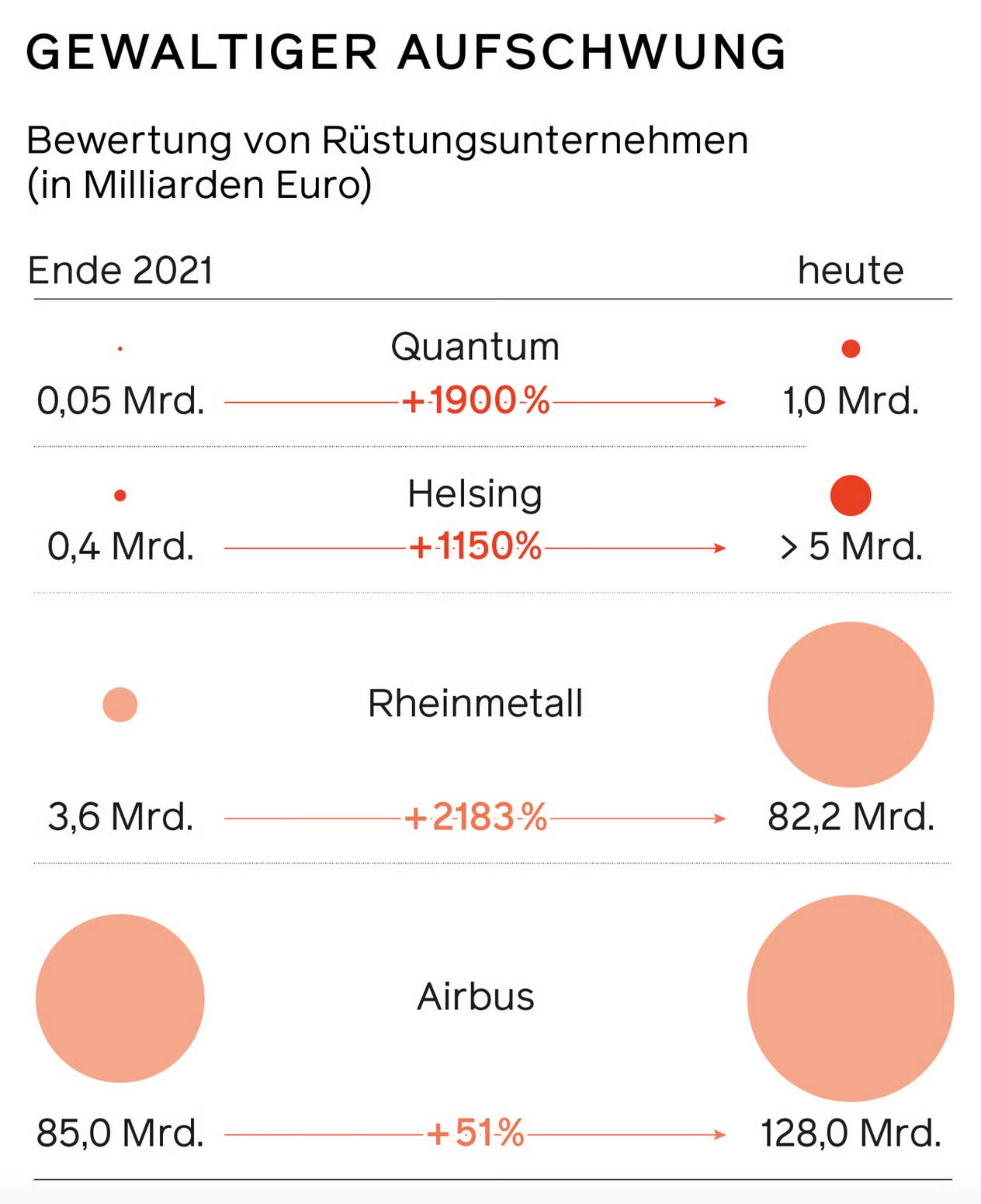

Und Deutschland marschiert vorneweg in diesem Wachstumsmarkt. Quantum Systems, 2015 vom ehemaligen Heeresflieger Florian Seibel gegründet, zählt zu den wachstumsstärksten Start-ups der Boom-Branche. Von 2022 auf 2024 habe sich der Umsatz auf 125 Millionen Euro verachtfacht, berichtet Kruck. 2026 soll eine halbe Milliarde erreicht sein, spätestens 2030 eine ganze. Quantum wird ehrgeizig finanziert von Investoren, inzwischen taxiert auf mehr als eine Milliarde Dollar; neben klassischen Venture-Kapitalisten engagieren sich mittlerweile auch Branchengrößen wie Airbus oder der Rüstungselektroniker Hensoldt. Beide haben bei der jüngsten Finanzierungsrunde Anfang Mai erstmals Anteile erworben, sich direkt beteiligt.

Noch steiler geht Helsing. Das Unternehmen, repräsentiert vom früheren McKinsey-Berater Gundbert Scherf, KI-Forscher Niklas Köhler und Biologe Torsten Reil, wurde 2024 bereits mit fünf Milliarden Euro bewertet und gehört damit zu den wertvollsten europäischen Jungfirmen überhaupt.

Das Geld fließt

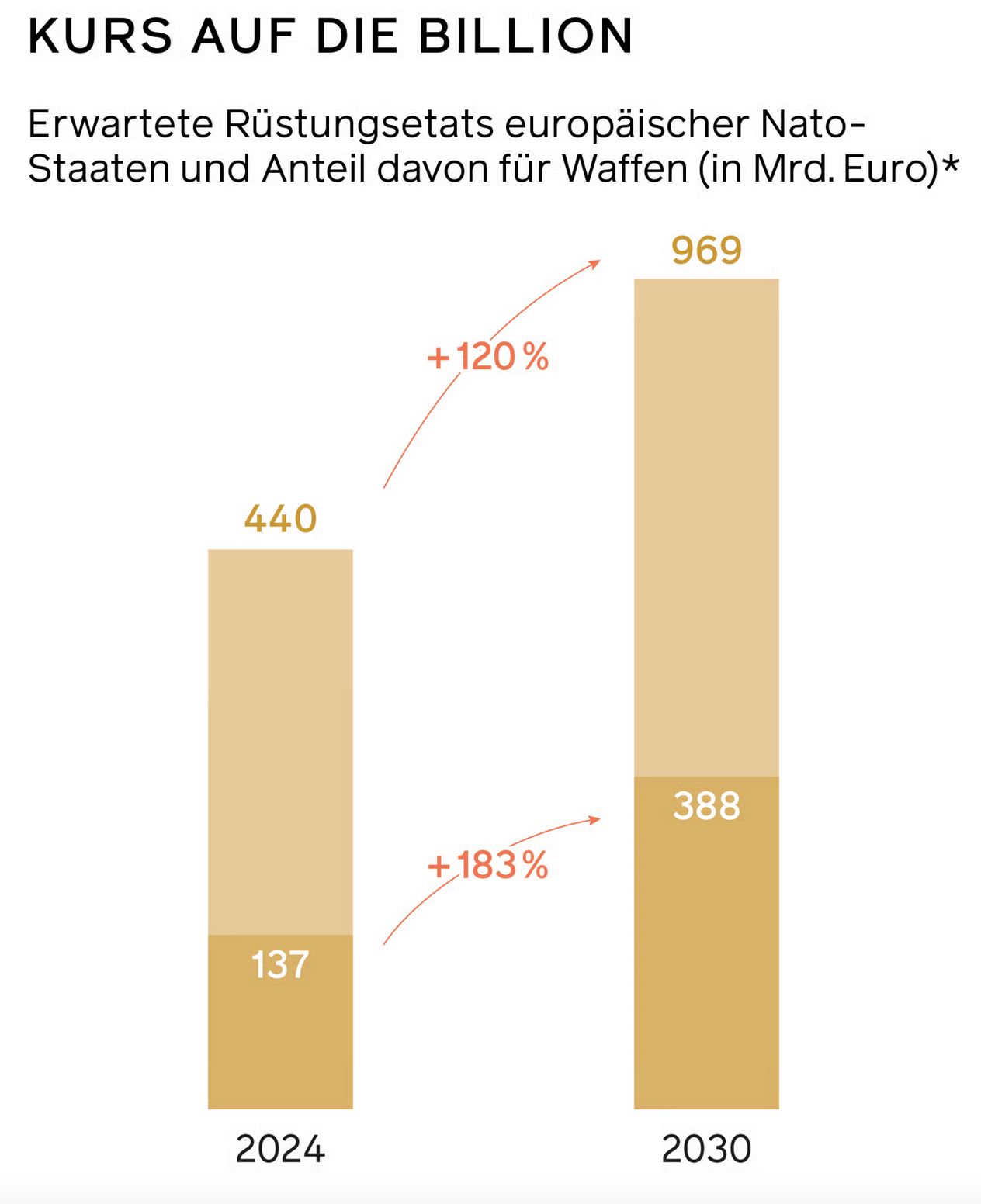

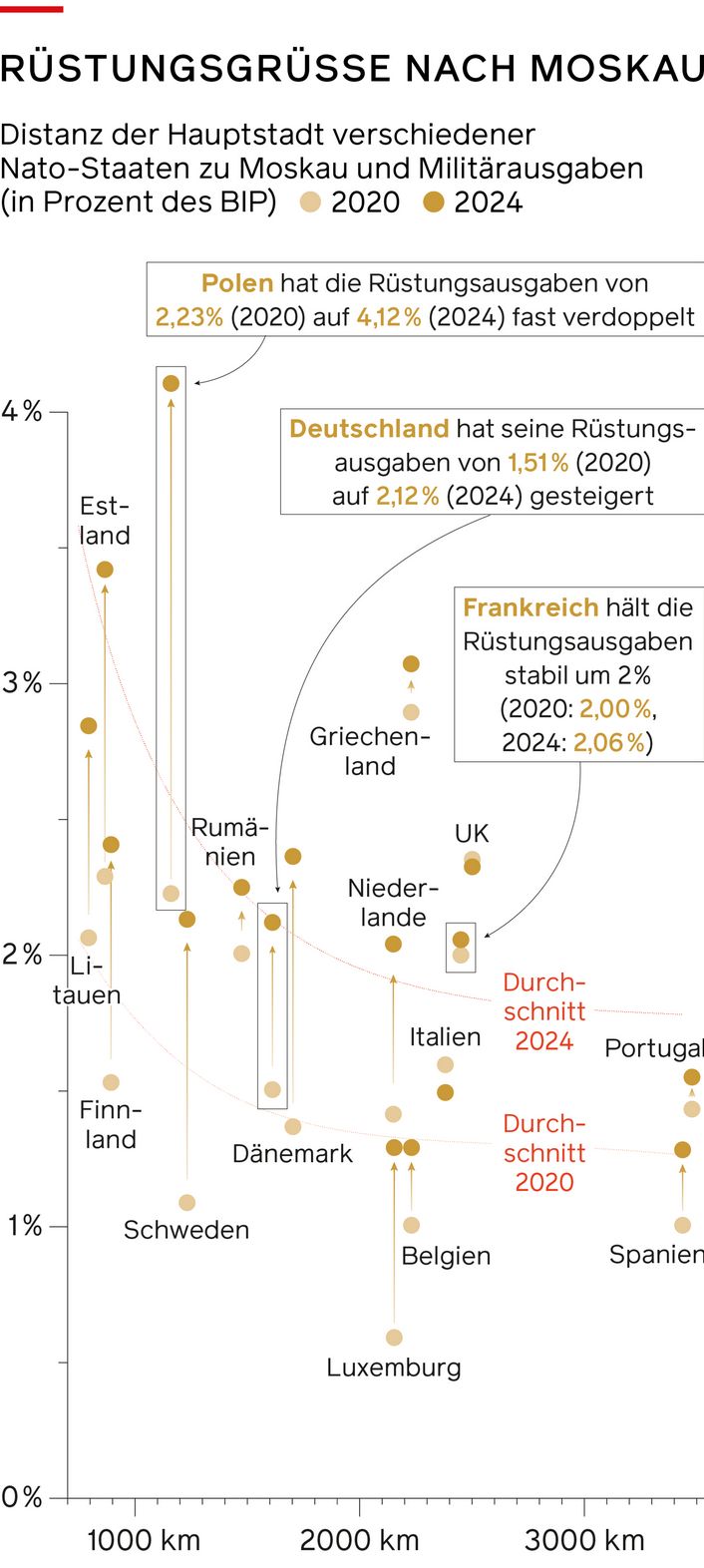

An Geld mangelt es den beiden deutschen Hoffnungsträgern also nicht. Schon gar nicht, wenn es nach der Politik geht. Noch 2024 scheute sich Deutschland, dauerhaft zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung für die Verteidigung aufzubringen – obwohl man das seinen Wertepartnern bereits auf dem Natogipfel 2014 zugesagt hatte. Plötzlich aber kann die Bundesregierung gar nicht Geld genug ins Schaufenster stellen. Kanzler Friedrich Merz hat sich mit dem Lösen der Schuldenbremse eine Carte blanche ausgestellt und tönt, er wolle die Bundeswehr zur „stärksten Armee Europas“ formen. Und Außenminister Johann Wadephul (beide CDU) verspricht forsch und ungefragt fünf Prozent – das wären allein im laufenden Jahr 210 Milliarden Euro, fast die Hälfte der Steuereinnahmen des Bundes und mehr als die Bundeswehr in den vergangenen drei Jahren zusammen ausgeben konnte, inklusive des alten Olaf-Scholz-Sondervermögens aus dem Jahr 2022.

Die deutsche Spendierfreude inspiriert Europa. Inzwischen prüft auch die französische Regierung, die ihren Wehretat in den vergangenen drei Jahren kaum gesteigert hat, bis zu fünf Prozent des BIP in ihre Armee zu stecken. Dazu kann die Bundeswehr auch mit Hilfe aus Brüssel rechnen. Die EU will europäische Streitkräfte und Lieferanten mit bis zu 800 Milliarden Euro – dem Vierfachen ihres Jahresetats – fördern.

„ReArm Europe“ nennt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Programm: „Aufruf zur Wiederaufrüstung Europas“. Das klang selbst Giorgia Meloni, die in Rom eine streng konservative Regierung anführt, zu martialisch. Also änderte die EU den Namen: „Bereitschaft 2030“. Seine Durchschlagskraft hat das Programm, von dem auch Italiens Marktführer Leonardo (Kampfflugzeuge) und Fincantieri (Militärschiffe) profitieren dürften, dadurch aber nicht verloren. Denn „Bereitschaft 2030“ versucht nicht nur, Geld locker zu machen. Sondern auch die Bremsen der europäischen Verteidigungsbranche zu lösen. Die EU fördert die Forschung, unterstützt Neulinge im Waffenbau mit Krediten und räumt bürokratische Hürden ab. Daher sollte auch der deutsche Drohnen-Plan aufgehen.

Die Bundeswehr muss bei diesem Thema „viel mehr Fahrt aufnehmen“, sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Es gibt erste Verträge zum Kauf waffenfähiger Kamikazedrohnen und Loitering Ammunition, die so lange über einem Ziel verweilen kann, bis es verwundbar genug erscheint. Bis Ende des Jahres will die Bundeswehr zwei Modelle testen, geliefert von Helsing und Stark Defence, einem weiteren Drohnen-Start-up, bei dem auch Quantum-Systems-Gründer Florian Seibel und sein Chefkollege Kruck mitmischen. Der Gewinner soll „vierstellige oder höhere” Stückzahlen liefern.

Doch so rasant sich der Markt derzeit auch entwickelt, so bereitwillig das Geld fließt – es gibt noch offene Fragen und Bedenken, Einwände und Hürden: Wie gut sind die deutschen Drohnen im Vergleich? Und wie bündelt man die Kompetenzen der deutschen Anbieter, um ein, zwei globale Champions hervorzubringen – ohne dabei zugleich den Innovationswettbewerb zu hemmen?

„Eine Art Revolution“

Der Kamerablick aus der Drohne ist so unscharf wie ein Videospiel aus den 1980er-Jahren. Nur schemenhaft ist ein Fluggerät zu erkennen, nur für ein paar Augenblicke lässt sich ein Hubschrauber identifizieren, auf den die Kamera zurast. Dann sieht man nichts mehr. Nur noch einen Schriftzug in ukrainischer Sprache über dem Bildschirmdunkel: „Das ist erst der Anfang.“

Das kaum 20 Sekunden lange Video zeigt angeblich den kürzlich erfolgten Abschuss eines 15 Millionen Dollar teuren russischen Hubschraubers durch eine Flugdrohne der ukrainischen Armeeeinheit Rusoriz. Unzählige solcher Videos zirkulieren inzwischen auf Social-Media-Kanälen. Ihre Botschaft: Wenn eine Technologie diesen Krieg entscheidet, dann sind es Drohnen.

„Es ist eine Art Revolution“, sagt Heinrich Großbongardt. „Eine Art“ – damit spielt der Hamburger Luftfahrtexperte auf die Tatsache an, dass es Drohnen schon seit den 1960er-Jahren gibt. In Form unbemannter Aufklärungsflugzeuge – wie die Global Hawk des US-Konzerns Northrop Grumman oder die Eurodrone von Airbus – oder in Form von unbemannten Bombern wie der Reaper und der Predator von General Atomics aus den USA. Im Unterschied zu heute handelte es sich dabei aber um perfektionierte Hightechprodukte, die bis zu 30 Millionen Dollar pro Stück kosteten.

In der Ukraine hingegen dominiert konfektionierte Massenware. Beide Seiten bauen auf vergleichsweise einfache Modelle; anfangs wurden sogar Fotodrohnen aus dem Versandhandel eingesetzt. Heute bringt die Ukraine Geräte aus eigener oder westlicher Produktion zum Einsatz. Russland bedient sich bei chinesischen Herstellern oder im Iran. Kampfdrohnen steuern angehängte Sprengsätze ins Ziel, ferngesteuert von einem „Piloten“.

Weil die kleinen Geräte schwer zu erkennen sind, können sie fast unerkannt in Soldatengruppen fliegen. Andere kreisen so lange über einem Panzer, bis ein Soldat die Luke öffnet. „Mit einer intelligenten Drohne für 10.000 Euro kann man heute einen Panzer, der sieben Millionen Euro kostet, zerstören“, sagt Tom Enders, einst Chef des Airbuskonzerns, heute unter anderem für Helsing tätig. Oder eben einen 15-Millionen-Dollar-Hubschrauber. 70 Prozent aller Opfer im Russland-Ukraine-Krieg gehen heute auf das Konto von Drohnen, sagte jüngst der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im ukrainischen Parlament, Roman Kostenko. In einigen Schlachten verursachten sie sogar bis zu 80 Prozent der Toten und Verletzten.

Drohnen allein seien allerdings noch „kein Gamechanger und erst Recht keine Wunderwaffe“, sagt Rheinmetall-Chef Pappberger. Man müsse schon das Gesamtbild der Kriegsführung vor Augen haben: „Die Konnektivität“ der Waffensysteme, also ihre Vernetzung, sei der wesentliche Schlüssel zum Erfolg: „Soldaten, Fahrzeuge, Drohnen und weitere Plattformen – bemannt und besatzungslos – sind untereinander digital vernetzt und kommunizieren stetig miteinander.“ Erst in diesem Zusammenspiel auf dem digitalen Gefechtsfeld entfalte die Drohne ihr volles Potenzial. Das sehen ihre Hersteller ähnlich. Das Hauptprodukt des Unternehmens, bekräftigt Helsing-Chef Niklas Köhler, sei „die Intelligenz, die auf der Drohne sitzt“.

Natürlich entwickeln sich nicht nur Drohnen schnell, sondern auch Technologien zu ihrer Abwehr. In der Ukraine wappnen sich beide Seiten mit Schutzkäfigen, Störsendern und Flugabwehrgeschossen. Doch anders als bei anderen Waffensystemen haben vor allem die Einheiten der Ukraine auch schnell Gegenmittel gegen die Abwehrtechnologien gefunden. So können die KI-basierten Systeme von Quantum Systems, Stark und Helsing auch getarnte bewegliche Ziele selbstständig erkennen, ihnen folgen und sie angreifen.

Die Innovationsgeschwindigkeit der Drohnensparte ist ein weiterer Faktor, der das Wort von der Branchenrevolution rechtfertigt. Panzer oder Kampfjets bekommen nur alle fünf bis zehn Jahre ein großes Upgrade. Zum Vergleich: Die jüngste Version der Vector-Drohne von Quantum Systems wurde in den vergangenen zwei Jahren 40-mal verbessert. „Softwareentwicklung quasi in Echtzeit“, sagt Manfred Hader, Senior Partner der Beratung Roland Berger.

Und das könnte erst der Anfang sein. Denn längst arbeiten beide Seiten am nächsten Schritt: Drohnen formieren sich zu Verbänden und Schwärmen und verheeren gemeinsam ihre Ziele: Das könnte selbst weit entwickelte Abwehrsysteme wie Patriot oder Rheinmetalls Skynex überfordern. „Gegen Angriffe mit modernen Drohnensystemen, gibt es noch keine richtige Gegenwehr“, sagt Hader.

Theorie und Praxis

Die Schlussfolgerung vieler Experten: Europa braucht eine neue Art von Verteidigung. Wolle man in drei bis fünf Jahren einen Feind abschrecken, sagt Helsing-Verwaltungsrat Enders, „dann sicherlich nicht durch das FCAS-Programm für Kampfflugzeuge oder einen neuen deutsch-französischen Panzer“. Stattdessen müsse Europa „diese neuen intelligenten Systeme einführen, wie uns der Ukrainekrieg gelehrt hat“. Auch der Ökonom Moritz Schularick ist überzeugt: Das Geld müsse am Ende dahin fließen, „wo es den größtmöglichen Nutzen entfalten kann, wo wir für den geringsten finanziellen Aufwand die meisten Fähigkeiten bekommen“.

So weit die Einsicht. Und was ist mit der Umsetzung? Die Industrie müsse flexibler bei der Produktion neuer Waffentechnik werden und auf kurzfristig hochfahrbare Fertigungskapazitäten setzen, sagt Berater Hader. Nur dann könne die Branche als „industrielles und innovatives Rückgrat“ das richtige Gerät zur richtigen Zeit liefern. Ohne diese Fähigkeiten dürfte viel Geld verplempert werden, dürften „selbst die ehrgeizigsten Ausgabenzusagen nur schwer zu mehr Sicherheit“ führen.

Noch am leichtesten dürfte der Industrie die Entwicklung von Produkten für ein politisch definiertes Ziel fallen. So spricht das deutsche Verteidigungsministerium bereits über die Entwicklung eines digitalen KI-Gefechtsstands für die Ostgrenze der Nato. Er soll Informationen von Radaren, Satelliten, Überwachungskameras und Drohnen zusammenführen. Teil des Projekts könnte auch ein von Helsing vorgeschlagener Drohnenwall sein.

Schwieriger wird es, die Produktion jederzeit auf der Höhe der Zeit zu halten. Dafür müssten auch alte Rüstungsunternehmen künftig in den Start-up-Modus wechseln und wie Hightechfirmen arbeiten. Das Ziel: Stückzahlen bei Bedarf in kürzester Zeit hochfahren – und das Produkt in Windeseile verbessern, wenn die Konkurrenz eine vernichtende Antwort gefunden hat.

So wie Quantum Systems. Vor vier Jahren verkaufte das Startup nur ein Produkt, die zivile Trinity-Drohne zur Kontrolle landwirtschaftlicher Flächen, Stromleitungen, Bergbaubetriebe. Doch schon als sich der Angriff Russlands auf die Ukraine abzeichnete, entwickelten die Ingenieure die erste Version der Vector-Drohne: fürs Militär.

Die heutige Drohne hat mit der Version von Anfang 2022 nur noch wenig gemeinsam. Vierte Generation. Neue Komponenten. 60 Updates der Software. Leistungsfähigere Sensoren. Optimierte Verbindung zum Lagenzentrum. „Der Krieg und seine Entwicklung haben uns in den letzten Jahren fast vor sich hergetrieben“, sagt Co-CEO Kruck. Techniker und Programmierer bekamen laufend Rückmeldung von der Front und versuchten die Vector-Drohne in München, später auch in der Ukraine selbst zu verbessern und anzupassen, auch an Starkregen, Frost oder Schneestürme. Die größte Herausforderung: das System zuverlässig zu halten gegen russische Störsender.

Gleichzeitig hat Kruck die Produktpalette erweitert. Neben Vector gibt es nun auch die kleinere Twister und die größere Reliant. Dazu baute das Unternehmen die Fertigung aus – auf zuletzt 25 Drohnen pro Woche. Inzwischen gibt es auch Fabriken in den USA und Australien. Und die Voraussetzung für einen Dreischichtbetrieb – für eine „Jahresproduktion von mehreren zehntausend Drohnen“, sagt Kruck.

Die Krux der Skalierung

Die HX-2-Drohne im Showroom von Helsing ist ein bloßer Hingucker, ein Ausstellungstück – eine Drohnen-Fassade. Das Unternehmen lässt sich nicht in die Produktion schauen. Wie realistisch ist es, wenn Mitgründer Torsten Reil schreibt, man stehe bereit, 100.000 Drohnen zu produzieren, um etwa Russland von einer „Invasion Europas ein für alle mal abzuhalten“? Keiner weiß es.

100.000 Drohnen? Von einem Unternehmen, das bis vor einem halben Jahr kaum mehr als eine Software zur Datenauswertung produzierte? Wie soll das gehen? „Das ist eine Fähigkeit, die wir ongeboardet haben“, sagt Mitgründer Köhler. Und blickt rüber zu Sebastian Zajonz. Weil der Produktionsort aus Sicherheitsgründen geheim bleiben soll – Helsing hat sich wohl bei einem seiner Zulieferer eingemietet –, hat Zajonz die Produktion mit ins Büro gebracht. Dutzende Bauteile liegen auf dem Schreibtisch im Konferenzraum.

Bevor er zu Helsing kam, hat Zajonz etwa für Multiplex gearbeitet, einen „Hauptlieferant im Drohnenbereich auf Komponentenebene“, wie er sagt. Das Unternehmen entwickelte auch mit Quantum Systems. Zajonz erinnert sich an den Anruf von Helsing-Co-Gründer Reil im Sommer 2024: „Hey Sebastian, wir wollen hier einen Strike-Drohnen-Komplex aufbauen. Problem ist, wir haben wenig Zeit.“ Erst sei er „ein bisschen skeptisch“ gewesen, sagt Zajonz. Er wisse, wie langsam viele Defense-Unternehmen agierten, kenne die Branchen-Standards: „Irgendwelche Entwicklungsorders, die dann durch fünf Instanzen approved werden, Sachen brutal verlangsamen“. Schnell eine Produktion aufbauen? Ausgeschlossen.

Doch dann sagte Zajonz zu. Und baute die erste „Resilience-Fabrik“ des Unternehmens auf. Ein Filmchen zeigt ein paar Maschinen, ein paar Plätze, an denen Mitarbeiter Komponenten zusammenstecken. Eine Großproduktion sieht anders aus. Für die Montage von 1000 Drohnen pro Monat brauche es allerdings nicht mehr als 40 Mitarbeiter, beteuert Zajanz: einfache Arbeiter mit Schraubendrehern. „An der Drohne gibt es zwei Sorten Schrauben, einmal einen 2,5 mm Sechskant, einmal einen T10 Torx.“

Nun – ganz so banal ist es nicht. Florian Dötzer ist Managing Director bei TUM Venture Labs. Er unterstützt als Mentor Dutzende Aerospace- und Drohnen-Start-ups. Der Schritt „von fünf Prototypen zu einer Pilot-Serie und einem Serienproduktionsprozess“ sei ein entscheidender Punkt. Sein Rat: „Um dahinzukommen, brauche ich Partner, die entsprechendes Fachwissen und auch Infrastruktur mitbringen.“

Vor diesen Herausforderungen stehen in Zeiten des Rüstungsbooms auch die etablierten Player mit technologisch avancierten Produkten: „Wir kommen aus einer Zeit, in der wir von unseren Großradaren vielleicht drei Stück im Jahr gebaut haben. Jetzt gehen wir in Richtung 20, Tendenz weiter steigend“, sagt Hensoldt-Vorstand Lars Immisch: „Für jemanden, der aus der Automobilbranche kommt, mögen diese Stückzahlen überschaubar sein. Für uns aber ist es nicht einfach, die Produktion im geforderten Tempo derart hochzufahren. Es geht da um industrielle Kapazitäten, die wir so bislang nicht gewohnt waren.“

Man werde künftig deshalb mehr Kooperationen mit Start-ups und Rüstungszulieferern eingehen, sagt Immisch, um „die Herausforderung, die die Bundesregierung uns gibt, auch bewältigen“ zu können: „Da geht es um Teile, die auch woanders gefertigt werden. Oder darum, bestimmte Elemente extern entwickeln zu lassen.“

In diese Strategie fügt sich das Investment des Radarspezialisten in den Drohnenhersteller Quantum Systems. Man werde durch die strategische Partnerschaft in der Lage sein, „das Beste aus beiden Welten zu kombinieren“, sagt Christian Schmidt, Chief Strategy Officer bei Hensoldt. Ähnlich argumentiert Airbus-Rüstungsvorstand Michael Schöllhorn.

Erfahrung und Agilität. Klassische Rüstungstechnologie und flexible Software. So könnte es funktionieren. Die ersten gemeinsamen Aktivitäten konzentrieren sich auf Software-Lösungen, die die Effizienz der Produktion von land- und luftgestützten Plattformen steigern und höhere Stückzahlen ermöglichen, wie die von Helsing beim Airbus-Vorzeigeprodukt Eurofighter.

„Wir selbst werden keine Drohnen bauen“, stellt Immisch klar: „Da gibt es bereits andere Unternehmen, die das sehr gut machen.“ Dennoch berge der wachsende Drohnensektor auch für einen Radarspezialisten wie Hensoldt neue Herausforderungen in der Fertigung: „Jedes Gramm zu viel in der Luftfahrt ist Mist“, sagt Immisch. Das gelte „umso mehr“ bei Mini-Drohnen, die sehr gefragt seien: „Unsere Herausforderung besteht darin, die Sensoren immer weiter zu verkleinern.“

Wachsender Gegenwind

Abgesehen davon stehen die Zeichen eher nicht auf Kooperation. Im Gegenteil. Am 1. April veröffentlichte Florian Seibel von Quantum Systems einen Beitrag, in dem er eine „180-Grad-Wende!“ ankündigte. Nach Jahren der Hardware-Produktion wolle er nun voll auf Software setzen, so Seibel: Quantum Systems plane eine KI mit dem Namen „Altruista“. Der Beitrag war natürlich nicht ernstgemeint, sondern ein böser Seitenhieb auf den Konkurrenten Helsing, der kurz zuvor den umgekehrten Schritt – von der Software zur Hardware – gegangen war. Wenig später legte Seibel nach: Als die Bild-Zeitung ein Video veröffentlichte, in dem die Helsing-Drohne RF-1 an der ukrainischen Front durch schlechte Wetterverhältnisse ausgebremst wurde, schrieb Seibel: „Endlich wissen wir alle, wie gut die deutsche Wunderwaffe ist: Putin kann sie nicht abwehren. Nur Regen kann sie aufhalten.“

Es sind Sätze wie diese, die Gundbert Scherf aus der Reserve gelockt haben. Eigentlich sei seine Devise, sich als Helsing-Co-Chef öffentlich zurückzuhalten, erklärt er im April im Konferenzraum der Firma. Aber der immer heftigere Gegenwind lasse das nicht mehr zu.

Vier Jahre nach seiner Gründung hat Helsing bereits 830 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt, ist das bestfinanzierte Verteidigungs-Start-up in Europa. Das sorgt für Skepsis bei Wettbewerbern. Vor allem bei solchen, die schon länger versuchen, mehr militärische Drohnen zu verkaufen. Und die feststellen, dass Helsing noch verschwiegener ist als üblich in der Branche. „Ich möchte nicht, dass ein Unternehmen, das mehr verspricht, als es liefern kann, am Ende der ganzen Branche schadet“, sagt etwa ein Kenner der Drohnenbranche.

Bis Ende 2024 erwirtschaftete Helsing sein Geld noch ausschließlich mit Software, warb mit seinen KI-Systemen für militärische Anwendungen. Die Produktion der Drohnen lagerte das Unternehmen an andere Firmen aus, etwa an den ukrainisch-amerikanischen Drohnenbauer Terminal Autonomy. Dessen Drohnenprodukt AQ100 Bayonet bildete die Hardware-Grundlage für die HF-1 genannte Helsing-Drohne, von der die Ukraine im November 4000 Exemplare bestellte.

Nun hat Helsing seit wenigen Monaten den Anspruch, auch selbst zu produzieren. Und zwar in großen Mengen. Wo genau in Süddeutschland sich die sogenannte „Resilienzfabrik“ befindet, wissen selbst viele Helsing-Mitarbeiter nicht. Mehrere Branchenkenner bezweifeln deshalb, dass Helsing dort in den angekündigten Kapazitäten produzieren könne.

Scherf will sich davon nicht beirren lassen. „Wir bewegen uns in der Industrie mit den höchsten Eintrittsbarrieren.“ Der Rüstungssektor sei „eine große Burg“. Wer da reinwolle, müsse eben mit Widerstand rechnen. „Oben stehen die Systemhäuser. Und von unten wird an der Leiter gerüttelt. Da kommt jetzt eben beides zusammen.“

So oder so. Die Stunde der Wahrheit rückt näher. Irgendwann muss Helsing liefern. Die von Quantum in den Raum der Öffentlichkeit gezogene Fehde hat aber schon jetzt Folgen. „Ein Kollege in den USA hat mich darauf angesprochen“, sagt eine Person aus dem Investorenumfeld von Quantum Systems, die anonym bleiben will: „So verhalten sich Teenager.“ Deutschlands Verteidigungssektor müsse sich – gerade jetzt – auf die Professionalität beider Firmen verlassen können. Auch schade der Streit dem Ruf der Zunft. Sogar im Verteidigungsministerium ist der Streit angekommen: Helsing und Quantum System müssten noch lernen, wie man sich im Rüstungsgeschäft richtig verhält, heißt es dort. Sonst stellten sie sich am Ende noch selbst ein Bein.

Die Konkurrenz schläft nicht

Ein Vorführraum am Berliner Hauptbahnhof. Quantum Systems hat zum Start einer politischen Kampagne geladen. Man hat Modelle seiner Aufklärungsdrohnen vor Flecktarn-Rucksäcken aufgebaut. Auf einem Bildschirm prangen Forderungen an die Bundesregierung: „Schließung der Fähigkeitslücke Drohne“ und: „Einsatz moderner Drohnentechnologie für die gesamtstaatliche Sicherheit“. Man wolle ein „Champion für die europäische Drohnenproduktion“ sein, sagt Co-CEO Seibel. Er verspricht: „Wir könnten unsere Produktion um das Vierfache steigern.“

Die Vorführung ist der Auftakt einer Marketing-Offensive. Anreisende Abgeordnete kamen im Frühjahr gar nicht vorbei an den Werbebannern des Drohnenbauers. „Dieses Land braucht mehr Überflieger“, stand da – vor schwarz-rot-goldenem Hintergrund. Das Unternehmen des ehemaligen Soldaten Seibel will seinen Platz am Tisch behaupten, bevor alte und noch finanzstärkere deutsche Rüstungsriesen wie Rheinmetall den Markt unter sich aufteilen. Oder andere Konkurrenz den Raum eng macht.

Anbieter aus Korea oder Japan seien bereits in Berlin unterwegs, heißt es in Rüstungskreisen. Auch der französische Konzern Safran schielt mit seinen Drohnen und Drohnenabwehrsystemen nach Deutschland: Man sei „sehr offen für eine deutsch-französische Kooperation“, sagt Rüstungschef Alexandre Ziegler. Der italienische Rüstungskonzern Leonardo unterzeichnete mit dem türkischen Konzern Baykar, einem der größten Drohnenbauer der Welt, eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Entwicklung und Produktion von Überwachungs- und Angriffsdrohnen. Die Partner wollen in zwölf Monaten den Prototyp einer gemeinsamen Drohne vorstellen. Produziert werden sollen die unbemannten Flugkörper in der Türkei und in Italien. Baykar erhält damit einen noch besseren Zugang zum lukrativen EU-Rüstungsmarkt.

Leonardos Plan der Zusammenarbeit könnte auch ein Vorbild für Deutschland sein. „Klassische Rüstungsunternehmen machen in erster Linie Hardware und Plattformen. Die meisten Start-ups legen den Fokus dagegen auf Software, auf KI oder autonome Funktionen“, sagt Sven Weizenegger, Chef des Bundeswehr Cyber Innovation Hubs, der Innovationseinheit der Streitkräfte. „Software allein kann nicht fliegen, aber sie kann dazu beitragen, dass die Hardware bessere Fähigkeiten hat.“ Eine Win-Win-Situation für die Branche – theoretisch.

Und wenn der Geldfluss schön stabil strömt. Es gebe derzeit „viele Präsentationen von Drohnen-Start-ups, deren Systeme primär auf den Einsatz in Konfliktsituationen zugeschnitten sind“, sagt Sebastian von Ribbentrop vom Venture-Capital-Investor Join Capital: „Ein herausforderndes Geschäftsmodell, da in Friedenszeiten die Nachfrage deutlich geringer ist.“ Zudem strömten aktuell „viele Investoren in den Markt“, was wahrscheinlich „zu einer Konsolidierung führen“ werde. Der Markt für militärische Drohnen sei deswegen „eher begrenzt, was es Venture-Capital-Investoren erschwert, die angestrebten hohen Renditen zu erzielen“.

Konsolidierung also? „Ich würde schon erwarten, dass das erstmal noch sehr viel in die Breite geht“, sagt Start-up-Mentor Florian Dötzer. „Weil sehr viele Technologien da sind, die auch genutzt werden wollen. Und „wenn ein Bedarf da ist, wird es jemanden geben, der diesen Bedarf versucht zu befriedigen.“

„Wir haben in Deutschland und Europa nicht zu wenige, eher ein bisschen zu viele Unternehmen“, meint wiederum Helsing-Co-Gründer Gundbert Scherf – und „die Konsolidierung nie so richtig vollzogen“. Es werde in zehn Jahren nicht 100 neue europäische Rüstungschampions geben können, sondern maximal drei bis fünf. Scherf hofft, dass Helsing zu diesen Unternehmen zählen wird. Die abheben. Und nicht vom Himmel geschossen werden.

💡Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen