Die Stärke unsichtbarer Teams

Neu: Dieser Artikel ist jetzt kostenlos – für Premium-Mitglieder.

Mancherorts gehen die Menschen mit Leidenschaft zur Arbeit. Liegt das an der tollen Unternehmenskultur - oder doch nur am Geld? Eine weltweite Befragung von 19.000 Beschäftigten ergab: nichts von beidem. Die engagiertesten Mitarbeiter haben das Gefühl, einem Team anzugehören.

Von****Marcus Buckingham, Ashley Goodall

Zwei Krankenpfleger. Gleicher Beruf, verschiedene Kliniken. Die eine Pflegekraft betreut ihre Patienten hervorragend, die andere nicht. Woran liegt das?

Jordan arbeitet seit drei Jahren in der orthopädischen Abteilung von Stanford Health Care. Vor Kurzem führten wir mit ihr ein Interview. Sie erzählte, wie glücklich es sie macht, einen Beruf auszuüben, in dem es darum geht, Menschen zur Genesung zu verhelfen. Vor allem gefällt ihr der interdisziplinäre Ansatz: Familie, Fallmanager, Arzt, Physio- und Ergotherapeut, Sozialarbeiter und Krankenpfleger entscheiden gemeinsam darüber, was die beste Versorgung für den jeweiligen Patienten ist.

Fritz ist ungefähr genauso lange als Krankenpfleger tätig wie Jordan, allerdings in einer anderen Abteilung eines anderen Krankenhauses. Er hat ebenso lange Arbeitszeiten wie Jordan. Doch im Gegensatz zu ihr gehört er keinem interdisziplinären Team an. Er ist einer von 76 Krankenpflegern, die in rotierenden Schichten arbeiten, deren Mitglieder von Woche zu Woche wechseln. Diese Pflegekräfte sind zwei Verwaltungsmitarbeitern und einer Pflegedienstleiterin unterstellt. Fritz tut sich schwer mit seiner Arbeit. Zu Beginn seiner Karriere als Krankenpfleger verspürte er den gleichen leidenschaftlichen Wunsch, Menschen zu helfen, wie Jordan; doch inzwischen ist er müde, ausgebrannt und trägt sich mit dem Gedanken, zu kündigen. (Jordan ist eine tatsächlich existierende Person, Fritz dagegen eine fiktive Figur, die auf den Erzählungen verschiedener Pflegekräfte beruht.)

Sowohl Jordan als auch Fritz sind bei ihrer Arbeit tagtäglich enormem Druck ausgesetzt. Der Krankenpflegerberuf ist an sich schon aufreibend; hinzu kommen die schwierigen Rahmenbedingungen im Gesundheitssystem, endloser Papierkram, emotionale Belastung durch die Betreuung kranker Menschen und nicht zuletzt die ständige Angst, Fehler zu machen, die Prozesse nach sich ziehen könnten. Fritz macht dieser Stress zu schaffen. Wenn er morgens in den Bus steigt, um ins Krankenhaus zu fahren, kommt er sich vor wie eine Marionette, die nur mechanisch ihre Aufgaben erledigt und sich irgendwie bei der Arbeit durchschlägt. Er ist nicht mit dem Herzen bei der Sache. Bei Jordan ist das anders: Irgendetwas an ihrem Arbeitserlebnis baut sie auf, statt sie zu demoralisieren. Sie ist hundertprozentig engagiert – und das spiegelt sich in den guten Ergebnissen bei der Behandlung ihrer Patienten wider.

Jordan und Fritz sind Krankenpfleger, aber sie könnten auch zwei andere Berufstätige irgendwo auf der Welt sein, von denen der eine glücklich und erfolgreich ist und der andere sich mehr schlecht als recht durch seinen Arbeitsalltag kämpft. Eine Frage, die Arbeitgeber heute beantworten sollten, lautet: Was müssen sie tun, damit Fritz Jordan ähnlicher wird – mit anderen Worten: Wie können sie Mitarbeiter stärker motivieren? Die bisherige Erfolgsbilanz von Unternehmen in dieser Hinsicht ist – gelinde gesagt – durchwachsen. Wir wollten herausfinden, woran das liegt.

Was Engagement wirklich fördert

Was genau ist Engagement eigentlich? Unser Bauchgefühl sagt uns, dass es dabei um die Frage geht, wie stark Menschen innerlich an ihrer Arbeit beteiligt sind und wie sehr sie sich dafür begeistern. Doch nur wenn man diesen Begriff präzisiert und als eine Reihe von Einstellungen definiert, kann man Engagement messen – und sich darüber klar werden, wie es die Leistung von Mitarbeitern beeinflusst. Aus der Forschungsarbeit, die in den 80er und 90er Jahren von der Gallup Organization begonnen und seitdem von vielen anderen (unter anderem den beiden Autoren dieses Artikels) fortgesetzt wurde, wissen wir, dass sich aus bestimmten Einstellungen auf produktives Mitarbeiterverhalten schließen lässt und dass Unternehmen, Vorgesetzte und Mitarbeiter diese Einstellungen ändern oder verbessern können. Außerdem wissen wir, dass sich diese Einstellungen immer wieder um dieselben Themen gruppieren: zum Beispiel um sinnstiftende Arbeit, gemeinsame Wertvorstellungen, psychologische Sicherheit und Vertrauen in die Zukunft. Wenn wir solche positiven Einstellungen in einer Person, einem Team oder Unternehmen versammelt finden, können wir das als "Engagement" bezeichnen. Und schließlich wissen wir, dass Engagement – gemessen an sehr genau formulierten Aussagen über die Gefühle eines Mitarbeiters und seiner Erfahrungen – zu Produktivität, Innovation, hoher Mitarbeiterbindung und vielen anderen positiven Ergebnissen führt.

Aber wenn wir uns das Engagement von Arbeitskräften über Zeit und Länder hinweg anschauen, wird schnell klar: Die Maßnahmen, die Unternehmen bisher zur Motivation ihrer Mitarbeiter ergriffen haben – wie Programme zur Veränderung der Unternehmenskultur oder rigoroses Leistungsmanagement –, wirken nicht. Einer der Autoren dieses Artikels (Marcus Buckingham) forschte zum Thema Engagement bei der Gallup Organization, bis er vor Kurzem zum ADP Research Institute (ADPRI) wechselte. Dort leitet er die Untersuchungen zu Mitarbeitern und Leistungen am Arbeitsplatz. Zusammen mit seinem Team hat er inzwischen die bisher umfangreichste und methodisch schlüssigste globale Studie zum Thema Mitarbeiterengagement abgeschlossen. Darin wurden Mitglieder einer repräsentativen Stichprobe von Berufstätigen aus 19 Ländern (1000 Befragte pro Land) gebeten, acht Aussagen zu bewerten, mit denen sich Engagement zuverlässig messen lässt. Unter anderem zeigt die Untersuchung, dass nur rund 16 Prozent aller Mitarbeiter sich so stark für ihre Arbeit engagieren wie Jordan, während etwa 84 Prozent wie Fritz lediglich Dienst nach Vorschrift machen.

Diese Ergebnisse sind nicht positiver als die Resultate früherer Umfragen, die im Lauf der Jahre von Gallup und anderen Instituten durchgeführt wurden. Und da wir wissen, dass Engagement die treibende Kraft hinter der Mitarbeiterproduktivität in Geschäftseinheiten ist, verwundert es kaum, dass die Produktivität pro Person in den USA mit einem Wachstum von einem guten Prozent pro Jahr in den vergangenen 40 Jahren nur wenig gestiegen ist. Andere entwickelte Länder wie Großbritannien und Deutschland scheinen in dieser Hinsicht sogar noch schlechter dazustehen. Offensichtlich müssen wir also nach anderen Wegen suchen.

Der Schlüssel zum Erfolg besteht darin zu verstehen, was wirklich Engagement fördert. Das misslingt uns schon seit Jahren. Die meisten von uns würden die Unterschiede zwischen Jordans und Fritz' Erfahrungen am Arbeitsplatz schnell auf eine von zwei Weisen erklären. Das erste Erklärungsmodell besteht darin, dass irgendetwas an Jordans Klinik sich positiv auf ihr Engagement auswirkt, während irgendetwas an Fritz' Klinik für ihn eher ungünstig ist. Um sein Arbeitsleben und seine Leistung zu verbessern, müsste man sein Augenmerk also auf die Klinik als Ganzes richten: Sie müsste ihren Pflegekräften mehr Unterstützung bieten und mehr für deren Work-Life-Balance tun. Sie sollte ihre Arbeitgebermarke stärken und deutlicher beschreiben, was für Krankenpfleger sie sucht und wie diese sich bei ihrer Arbeit verhalten sollen, damit sie begreifen, welche Leistungen von ihnen erwartet werden. Der gemeinsame Nenner all dieser möglichen Maßnahmen lautet Unternehmenskultur – und tatsächlich wäre es ein wichtiger erster Schritt, dieser Kultur (und somit dem Arbeitserlebnis der Mitarbeiter) eine hohe Priorität einzuräumen. Doch das Arbeitserlebnis auf Unternehmensebene analysieren und ändern zu wollen ist nur die halbe Lösung.

Der zweite Erklärungsansatz liegt am anderen Ende des Spektrums. Er erklärt die Unterschiede bei Leistung und Engagement nicht mit dem umfassenden Gedanken einer Unternehmenskultur, sondern mit den Persönlichkeiten: Offensichtlich stimmt mit Fritz im Vergleich zu Jordan irgendetwas nicht. Die Lösung besteht also darin, Fritz zu mehr Engagement zu verhelfen, indem man ihm Feedback zu seinen Leistungen gibt, ihn zu Weiterbildungen schickt, ihn in anderen Abteilungen der Klinik arbeiten lässt in der Hoffnung, dass er sich dort besser bewährt – oder indem man ihn letztlich durch eine andere Pflegekraft ersetzt, die Jordan ein bisschen ähnlicher ist (wenn man Glück hat).

Im Grunde haben wir Unternehmen als immer komplexer werdende Maschinen betrachtet, in denen die Mitarbeiter nur Einzelteile sind. Die Lösung aller Probleme bestand darin, entweder das System von oben her zu optimieren – also die Unternehmenskultur als Ganzes zu verändern – oder aber seine Komponenten zu verbessern, also die Mitarbeiter.

Doch die ADPRI-Studie, die diesem Artikel zugrunde liegt, enthüllt eine entwaffnend einfache und bisher weitgehend ignorierte Methode, um die Gesundheit und Produktivität von Mitarbeitern zu steigern. Sie zeigt, wie man das Schicksal von Fritz, seinen Patienten und seiner Klinik am effektivsten verbessern kann: indem man sein Augenmerk nicht auf die Unternehmenskultur oder auf einzelne Mitarbeiter richtet, in der Annahme, dass sie isoliert voneinander arbeiten, sondern auf das, was Jordan zu einem so positiven Arbeitserlebnis verhilft: ihr Team.

Warum Teams so wichtig sind

Um die wirksamsten Hebel zur Förderung von Engagement zu finden, haben wir eine Reihe von Variablen analysiert: Wie gut können sie erklären, warum ein Mitarbeiter bei seiner Tätigkeit hundertprozentig engagiert ist und der andere nicht? Sind Ältere einfach desillusionierter und aus diesem Grund oft weniger bei der Sache als Jüngere? Lässt Engagement sich am besten durch ein höheres Bildungsniveau erklären? Welche Rolle spielt der Beschäftigungsstatus: Sind Teilzeitkräfte engagierter als Vollzeitmitarbeiter – oder ist das Gegenteil der Fall?

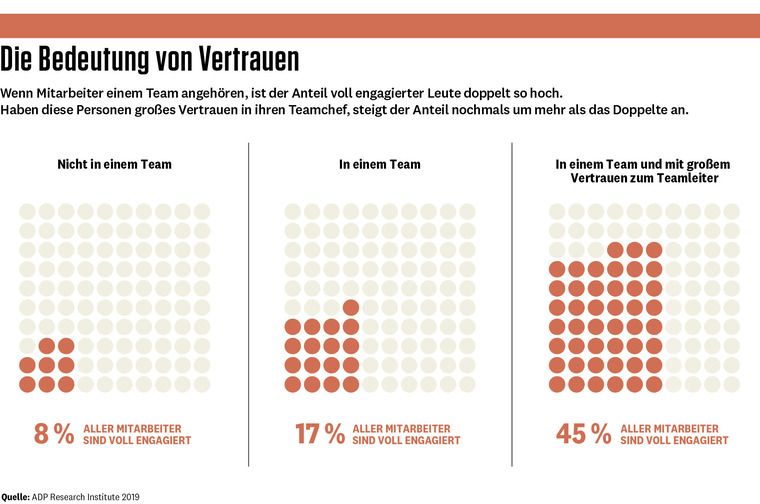

Die ADPRI-Studie nahm diese und andere Variablen unter die Lupe, um herauszufinden, welche von ihnen Engagement und Produktivität am besten erklären können. Der größte Unterschied ergab sich schlicht aus der Frage, ob die Mitarbeiter einen Großteil ihrer Arbeit in einem Team verrichteten oder nicht. Diejenigen, die hauptsächlich im Team arbeiteten, waren mit mehr als doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit hundertprozentig engagiert als diejenigen, die meistens allein arbeiteten. Ihr alltägliches, konkretes Arbeitserlebnis – mit welchen Menschen sie zusammenarbeiteten und wie dies ablief – war wichtiger als sämtliche anderen Variablen.

Und das ist auch durchaus plausibel. Laut unserer Studie bestehen die meisten Arbeiten – in allen Branchen, allen Regionen der Welt und auf allen Unternehmensebenen – aus Teamwork: 83 Prozent der befragten Mitarbeiter gaben an, den größten Teil ihrer Tätigkeit in Teams zu erledigen (obwohl sich, wie wir noch sehen werden, manche Teams sehr viel positiver auswirken als andere).

Das Team bestimmt über Ihren Arbeitsalltag. Sie erledigen Aufgaben, die eng mit den Zuständigkeiten anderer Menschen verflochten zu sein scheinen; Sie besitzen Stärken, die durch die Fähigkeiten anderer Mitarbeiter ergänzt zu werden scheinen; Menschen schauen Ihnen bei Ihrer Arbeit über die Schulter und kümmern sich um Sie – Menschen, die Ihr Vertrauen nicht missbrauchen, Ihnen Feedback geben und ähnliche Vorstellungen davon haben, was gute Arbeit ist. Diese Leute springen ein, wenn Sie überfordert zu sein scheinen, und geben Ihnen Ratschläge, wenn Sie nicht weiterkommen. Die Qualität dieses Teamerlebnisses entspricht der Qualität Ihres Arbeitserlebnisses.

Das Gefühl, Teil eines Teams zu sein, erfordert weder Schulungen oder Fortbildungsmaßnahmen noch eine Orientierung an der Unternehmenskultur. Es kommt nur darauf an, ob Ihr Teamleiter und Ihre Teamkollegen jeden Tag da sind, mit Ihnen sprechen, sich auf Sie verlassen und Sie unterstützen. Von dieser Erfahrung hängt eine Menge ab: wie produktiv, glücklich, kreativ, innovativ und belastbar Sie bei Ihrer Arbeit sind und wie lange Sie in Ihrem Unternehmen bleiben möchten. Mit anderen Worten: Für Ihre Arbeit sind hervorragende Teams und exzellente Teamarbeit nicht einfach nur eine angenehme Zugabe, sondern ein Muss.

Der beste – und unseren Untersuchungen zufolge einzige – Weg zur Verbesserung von Fritz' Situation besteht also darin, sich zunächst einmal um die Bedürfnisse seines Teams zu kümmern. Nur das kann ihn dazu bringen, sich ein bisschen mehr wie Jordan zu fühlen und dementsprechende Leistungen zu erbringen. Wenn wir das Engagement und die Produktivität von Mitarbeitern steigern möchten, müssen wir uns zunächst darüber klar werden, warum es Unternehmen schwerfällt, Teams bei ihrer Arbeit wahrzunehmen – und was sich daran zurzeit ändert. Als Nächstes müssen wir unsere Bemühungen und Investitionen darauf richten, das Teamerlebnis von Mitarbeitern zu verbessern.

Viele Teams tauchen derzeit in den Kästen und Linien von Unternehmensorganigrammen gar nicht auf. In der ADPRI-Studie wurden Mitarbeiter gefragt, ob sie in mehr als einem Team tätig seien und wie viele dieser Teams auf dem Organigramm stünden. Von den 64 Prozent, die die erste Frage bejahten, sagten drei Viertel, dass ihre zusätzlichen Teams nicht im Organigramm aufgeführt seien. Obwohl Arbeit größtenteils in Teams stattfindet, sind rund 50 Prozent dieser Teams für Unternehmen unsichtbar.

Diese Blindheit ist auf die Hilfsmittel zurückzuführen, mit denen wir solche Strukturen analysieren. "Wir formen unsere Werkzeuge, und dann formen unsere Werkzeuge uns", heißt es. Die Werkzeuge, mit denen wir unsere Mitarbeiter erfassen, sind sogenannte Human-Capital-Management-Tools. Sie sorgen dafür, dass Mitarbeiter richtig bezahlt und von den richtigen Abteilungen und aus den richtigen Budgets abgerechnet werden. Sie leiten sich aus Enterprise-Resource-Planning-Systemen ab, deren Aufgabe hauptsächlich darin besteht, Mitarbeiter den richtigen Töpfen zuzuordnen.

Die Hoheit darüber, wer in welchen Topf (etwa Marketing oder Finanzen) gehört und welcher Abteilung oder Gruppe er angehört, hat die Personalabteilung. Wenn ein Manager jemanden offiziell in sein Team aufnehmen möchte, muss er bei der Personalabteilung anrufen und um Erlaubnis bitten, einen "Headcount" (also im Grunde genommen einen Gehaltsscheck) aus einem Kästchen in ein anderes zu verschieben. Dazu müssen Anträge geschrieben, Budgets neu verteilt sowie Genehmigungen auf verschiedenen Unternehmensebenen beantragt und erteilt werden, bis der Manager schließlich grünes Licht erhält – und siehe da: Der betreffende Headcount erscheint in einem anderen Kästchen des Organigramms.

Aber das verdeckt, wie die Arbeit im Unternehmen wirklich abläuft. In der Realität werden ständig Teammitglieder in neue Teams aufgenommen. Manche dieser Teams existieren nur drei Wochen, andere drei Monate lang. Die ADPRI-Studie hat sich deshalb mit den Unterschieden zwischen der tatsächlichen Arbeitsrealität und der theoretischen Welt von Unternehmensorganigrammen befasst. Dabei stellte sich heraus, dass in Wirklichkeit gar nicht die Personalabteilung, sondern die Teamleiter darüber Bescheid wissen, welche Teams es gibt und wer dazugehört. Hinzu kommt: Ein Teamleiter ist kein Name in einem Kästchen, sondern jeder, der erfolgreich eine Gruppe von Personen für die Arbeit an einer gemeinsamen Aufgabe rekrutiert hat.

Teams definieren sich nicht dadurch, welcher Mitarbeiter in welcher Abteilung des Organigramms wem unterstellt ist. Sie entstehen vielmehr aus einer Vielzahl von Anfragen und Zusagen, von denen die Personalabteilung nichts weiß. Diese Teams, die sich oft überlappen und nur vorübergehend bestehen, bestimmen das tatsächliche Arbeitserlebnis der Mitarbeiter. Die Hilfsmittel, die wir zurzeit nutzen, sind blind für diese Realität – also sind wir es auch. Wir können unsere Teams nicht sehen und damit auch nicht die Arbeit, die in unseren Unternehmen stattfindet.

All das verändert sich jedoch. Dank unserer ständig mit dem Internet verbundenen Mobiltelefone und der daraus resultierenden "Appifizierung" entstehen Tools, die viel beschäftigte Leiter und Mitglieder von Teams freiwillig einsetzen. Es sind nicht die traditionellen Werkzeuge, die der Zielsetzung und Leistungsbewertung dienen und bei denen man Formulare ausfüllen muss – die Art also, zu deren Nutzung die Personalabteilung die Belegschaft zwingen muss. Es sind vielmehr Tools wie Slack, Jira und Cisco Webex Teams, die Teamleiter und -mitglieder einfach verwenden können und die die Zusammenarbeit erleichtern. Zwar handelt es sich dabei um Werkzeuge zur Produktivitätssteigerung, bei denen es nicht um Teambildung, sondern in erster Linie um die Arbeit geht. Doch die Daten, die dabei übertragen werden, helfen Unternehmen schon jetzt zu erkennen, wer mit wem Kontakt aufnimmt, wer wen zur Teilnahme an einem Projekt einlädt oder wer wessen Hilfe braucht, um einen bestimmten Termin einhalten zu können. Mit anderen Worten: Wir fangen inzwischen tatsächlich an, die dynamischen, kurzlebigen, inoffiziellen und sich zufällig bildenden Teams der realen Arbeitswelt mit ihren fließenden Grenzen wahrzunehmen. So können wir nun endlich untersuchen, wie echte Teams – und vor allem die besten Teams – in natura aussehen.

Ein besseres Verständnis der Arbeitsweise von Teams würde viele Initiativen überflüssig machen, mit denen Unternehmen das Engagement und die Leistung ihrer Mitarbeiter zu verbessern versuchen. Zum Beispiel würden wir nicht mehr einmal im Jahr eine unternehmensweite Umfrage zum Mitarbeiterengagement durchführen, die Ergebnisse dann nach den Bereichen und Abteilungen im Organigramm aufschlüsseln und vorgeben, wir hätten etwas Sinnvolles entdeckt. Stattdessen würden wir die Daten aus den Teams in Echtzeit analysieren. Wir würden uns weniger auf extrinsische Anreize (Bezahlung, Beförderung, Titel und so weiter) verlassen und so tun, als ob intrinsische Anreize (Sinn, persönliche Weiterentwicklung, Beziehungen et cetera) sich unmöglich messen ließen. Stattdessen würden wir diese Variablen in den einzelnen Teams messen – dort, wo sie für den Erfolg und die Produktivität der Mitarbeiter entscheidend sind. Und wir würden die Ziele eines Unternehmens nicht mehr von oben nach unten entlang traditioneller Verbindungslinien zwischen Chef und Mitarbeiter im Organigramm planen, da diese Linien nicht annähernd alle tatsächlich existierenden Teams umfassen. Auch würden Leistungsbewertungen nicht mehr entlang dieser Linien erfolgen, da ein Großteil der Leistungen außerhalb der Kästchen des Organigramms stattfindet. Wichtige Initiativen, in denen es etwa um Innovation oder Diversität geht, und die Messung von Leistungen würden in den Teams stattfinden, die die tatsächliche Arbeit erledigen.

Auf Teamebene würde man Mitarbeiter nicht einfach nur deshalb zu Teamleitern machen, weil sie sich vorher als Teammitglieder bewährt haben. Wir können die Leistung einzelner Teams erkennen und messen; daher wissen wir, welche positiven Arbeitserlebnisse die besten Teamchefs für ihre Mitarbeiter schaffen. Wir könnten auch fundierter entscheiden, wie viele Mitglieder ein bestimmtes Team umfassen soll, weil wir wissen würden, wie sich die Führungsspanne (die Anzahl der Personen, für die jemand verantwortlich ist) auf die Leistung eines Teams auswirkt. Und dann würden wir Teams ihren Bedürfnissen entsprechend gemeinsam schulen, um ihre Stärken zu fördern, statt einer vagen Eigenschaft wie "Teamfähigkeit" hinterherzujagen.

Kurz gesagt: Wir wären endlich in der Lage, die dynamischen, kurzlebigen, lokalen Teams im Unternehmen zu erkennen. Somit wären wir auch besser für den wahren Kampf um Talente gerüstet. Denn dabei geht es nicht nur darum, die besten Mitarbeiter zu gewinnen, sondern auch darum, diese zu den besten Leistungen anzuspornen, zu denen sie dank ihrer individuellen Fähigkeiten in der Lage sind.

Obwohl das Gefühl, einem Team anzugehören, für das Mitarbeiterengagement von fundamentaler Bedeutung ist, gibt es in dieser Hinsicht doch sehr große Unterschiede. In den Teams mit dem höchsten Engagement (die im obersten Quartil liegen) sind 59 Prozent aller Mitglieder hundertprozentig engagiert, im unteren Quartil sind es 0 Prozent. Die Erkenntnisse der ADPRI-Studie legen nahe, dass es eine Reihe wichtiger Faktoren gibt, in denen die besten Teams sich vom Rest unterscheiden. Daraus ergeben sich folgende Empfehlungen, wie Führungskräfte ihre Teams verbessern können:

Unsere Daten zeigen auf den ersten Blick, dass leistungsstarke und leistungsschwache Teams sich vor allem in einem Punkt voneinander unterscheiden: im Vertrauen zum Teamleiter (siehe auch Kasten "Die Bedeutung von Vertrauen" oben). Wenn Mitglieder der Aussage, dass sie ihrem Teamchef vertrauen, voll zustimmen, ist die Wahrscheinlichkeit eines hundertprozentigen Engagements bei ihnen achtmal so hoch wie bei denjenigen, die das nicht tun. Dieses Vertrauen muss stark sein, und es darf nicht hinterfragt werden. Ein Teammitglied, das dieser Aussage lediglich zustimmt, zeigt ungefähr das gleiche Engagement wie jemand, der seinem Teamleiter explizit misstraut. Vertrauen macht hier also nur dann einen Unterschied, wenn es extrem stark ist.

Wir können die wichtigsten Elemente dieses Vertrauens weiter aufschlüsseln. Wir wissen, was ein Teamleiter tun muss, um bei den Mitgliedern ein derartiges Vertrauen zu erzeugen. Als wir die Ergebnisse der ADPRI-Studie dahingehend analysierten, welche Konzepte am ehesten mit Vertrauen assoziiert werden, stellten wir fest: Teammitglieder weisen ein hohes Maß an Vertrauen zum Teamchef auf, wenn sie zwei Aussagen unserer Umfrage voll zustimmen: "Ich weiß genau, was an meinem Arbeitsplatz von mir erwartet wird" und "Ich kann bei meiner Arbeit jeden Tag meine Stärken einsetzen". Das deutet darauf hin, dass die besten Teamleiter trotz des Wandels, dem die heutige Arbeitswelt unterliegt, jedem Teammitglied dazu verhelfen können, sich sowohl verstanden als auch am richtigen Platz zu fühlen. Mitarbeiter wünschen sich von ihrem Chef Folgendes: "Erkenne meine Stärken und weise mir dann entsprechende Aufgaben zu." Das sind ihre Grundbedürfnisse. Wer sie erfüllt, schafft die Basis für ein leistungsstarkes Team.

Bei der qualitativen Analyse, die quantitative Forschung stets begleitet, sprachen wir mit der Social-Media-Managerin eines Dienstleistungsunternehmens. Anhand unserer Daten hatten wir bei ihr und ihren Teamkollegen ein hohes Engagement festgestellt. Diese Managerin, nennen wir sie Kyona, beschrieb uns eine einfache Möglichkeit, wie ein viel beschäftigter Teamleiter den Arbeitsablauf unterbrechen kann, um einem Teammitglied zu zeigen, dass er dessen Stärken wahrnimmt und die gestellten Erwartungen genau darauf zuschneidet. "Bei einer unserer Teambesprechungen drehte sich die Diskussion am Schluss nur noch im Kreis. Da griff ich ein, vereinfachte und löste das Problem", sagte Kyona. "Meiner Teamleiterin fiel das auf. Sie nannte mich einen Fels in der Brandung, eine Pragmatikerin, die sich nicht zu tief in die Diskussion hineinziehen lässt. Sie hat es benannt und die anderen Teammitglieder ausdrücklich darauf hingewiesen. Wenn wir jetzt bei Besprechungen nicht weiterkommen, wendet sich jeder wie selbstverständlich an mich."

Dieses Prinzip verwirklichen Kyona und ihre Teamleiterin aber nicht nur in Teamkonferenzen, sondern auch bei ihren wöchentlichen Lagebesprechungen. Kyona erläutert darin ihre Prioritäten und spricht mit ihrer Chefin über Kurskorrekturen und kleine Schwerpunktverlagerungen. Mittlerweile dienen diese Treffen nicht nur als Anstoß, um sich in die richtige Richtung zu bewegen, sondern auch als Erinnerung daran, dass Kyonas Teamleiterin voll auf ihre Stärken setzt. Das große Engagement der Mitglieder in diesem Team ist vor allem auf die gute Vertrauensbasis zurückzuführen, die die Leiterin mit ihrem Verhalten schafft.

Die große Bedeutung von Vertrauen innerhalb eines Teams führt uns zu der unserer Meinung nach wichtigsten Erkenntnis der ADPRI-Studie. Die beiden eingangs erwähnten Pflegekräfte liefern dafür ein anschauliches Beispiel.

In Fritz' Abteilung waren 76 Krankenpfleger einer Pflegedienstleiterin unterstellt. Doch so brillant diese Führungskraft auch sein mag: Sie kann einfach nicht jede Woche auf die Bedürfnisse und Prioritäten jeder einzelnen Pflegekraft eingehen. Das Ergebnis ist, dass Fritz und seine Kollegen sich im Kampf gegen ihre täglichen Herausforderungen unsichtbar, ungehört und alleingelassen fühlen.

In Jordans Abteilung arbeiten nach dem Organigramm zwar mehr Krankenpfleger und Pflegehelfer (insgesamt 97), aber Stanford Health Care geht neue Wege, um häufige, zwanglose Kontakte zwischen Teammitglied und Teamleiter zum fundamentalen Arbeitsgestaltungsprinzip zu machen. Laut Personalchef David Jones stellt das Unternehmen nicht nur bewusst die Patienten in den Mittelpunkt der dynamischen Teams, die jeden Tag aufs Neue entstehen (das ist der "interdisziplinäre Ansatz", der Jordan begeistert). Es setzt auch ein ADP-Tool namens StandOut ein, das hilft, Teams zu bilden, Engagement zu messen und Mitarbeitergespräche zu führen. Dadurch erhalten alle Teammitglieder die Aufmerksamkeit, die sie von ihrem Teamchef benötigen, egal ob ihr Team im Organigramm sichtbar oder erst gestern zur Behandlung eines bestimmten Patienten entstanden ist.

Die Daten von Stanford Health Care – zusammen mit Forschungen von Cisco, Deloitte, ADP, Mission Health und Levi's – zeigen, dass es eine Art "Ankerritual" der Teamführung ist, der Arbeit jedes einzelnen Mitglieds regelmäßig Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. In diesen Unternehmen finden allwöchentlich simple Vieraugengespräche zwischen Teamchef und Teammitglied statt, und das Mitarbeiterengagement hat proportional zur Häufigkeit dieser Treffen zugenommen.

Bei den Besprechungen geht es um zwei einfache Fragen: "Wo liegen in dieser Woche Ihre Prioritäten?" und "Wie kann ich dabei helfen?" Das soll sicherstellen, dass jedes Teammitglied die Aufmerksamkeit erhält, die es braucht, um bestmögliche Arbeit zu leisten. Die Gespräche sind zukunftsorientiert und auf das ausgerichtet, was jedem einzelnen Teammitglied Kraft gibt. Sie konzentrieren sich auf Stärken, nicht auf die Behebung von Schwächen.

Die Daten belegen, dass die Häufigkeit der Gespräche eine ganz entscheidende Rolle spielt. Eine frühere Studie von ADPRI bei Stanford Health Care hat gezeigt: Das Engagement in Teams, deren Leiter einmal pro Woche eine solche Unterhaltung mit ihren Mitarbeitern führen, ist im Durchschnitt um 21 Punkte höher ist als in Teams, in denen das nur einmal im Monat geschieht. (Eine aktuelle Studie von Cisco brachte ähnliche Ergebnisse.) "Aus unseren Daten geht hervor, dass Teams mit häufiger stattfindenden Gesprächen deutlich engagierter sind", sagt David Jones. "Daher werden wir in Zukunft weiterhin mit kleineren, agileren und patientenzentrierteren Teams experimentieren. Wir werden auch die Zusammenhänge zwischen Führungsspanne und Behandlungsergebnissen untersuchen. All das tun wir, weil wir erkennen können, dass zwischen aufmerksamer Mitarbeiterführung, Teams und Patientenversorgung eine Verbindung besteht."

Die engagiertesten Teams (und die erfolgreichsten Teamchefs) haben begriffen, dass die Währung, mit der man seine Mitarbeiter anspornen kann, echte, menschliche Aufmerksamkeit ist. Und so können wir nun auch die lange ungeklärte Frage nach der optimalen Führungsspanne in Unternehmen beantworten. Manche Untersuchungen gehen von acht bis zehn Mitarbeitern pro Team aus, während diese Grenze an einigen Arbeitsplätzen (etwa Callcentern) mit bis zu 70 Teammitgliedern pro Führungskraft deutlich überschritten wird. Wir haben festgestellt, dass die Vieraugengespräche und die damit verbundene Aufmerksamkeit der wichtigste Faktor für hohes Mitarbeiterengagement sind. Daraus ergibt sich, dass die Führungsspanne eher eine Aufmerksamkeitsspanne ist. Der Forschung zufolge muss die Führungsspanne also dem Teamleiter ermöglichen, mit jedem Mitarbeiter ein Einzelgespräch pro Woche zu führen. Wenn das Unternehmen durch den Abbau oder Aufbau von Hierarchien oder eine Restrukturierung solche häufigen Gespräche verhindert, führt das früher oder später zu innerer Kündigung, Burn-out und steigender Mitarbeiterfluktuation.

Wie können Sie Teams helfen, sich zu verbessern? Normalerweise schicken Unternehmen Mitarbeiter zu Schulungen, die ihre Teamfähigkeit stärken sollen. Darin geht es um Themen wie Empathie, aktives Zuhören oder Projektmanagement. Das Problem ist, dass die Mitarbeiter allein statt gemeinsam an der Fortbildung teilnehmen. Das heißt, sie erlernen diese Fähigkeiten ohne jeden Kontakt zu den Teams, in denen sie sie später einsetzen sollen. Und wenn sich anschließend herausstellt, dass die Teamkollegen offenbar immer noch nicht richtig miteinander umgehen können, kommt es zu einer zweiten problematischen Intervention: Jetzt schickt das Unternehmen die Mitarbeiter zu Teambuildingworkshops und Offsites. Dort üben sie, sich mit geschlossenen Augen rückwarts fallen und von Kollegen auffangen zu lassen. Solche Vertrauensspiele haben aber nichts mit ihrer eigentlichen Teamarbeit zu tun. Deshalb bringen sie den Teilnehmern auch nichts über gegenseitiges Vertrauen im eigentlichen Arbeitsumfeld bei und ebensowenig, wie sie ihre Arbeit transparenter und vorhersehbarer gestalten könnten.

Es gibt bessere Wege. Cisco – wo einer der beiden Autoren dieses Artikels (Ashley Goodall) Senior Vice President ist – schult Mitarbeiter und Teamchefs nicht getrennt voneinander in Teamfähigkeit, sondern gemeinsam in einem "Power of Teams"-Programm. Jede Einheit beginnt mit einer Diskussion darüber, wie es mit dem Engagement im Team zu dem jeweiligen Zeitpunkt aussieht. Die Teammitglieder lernen ihre Kollegen aus der Perspektive ihrer Stärken kennen. Aus diesen Elementen erarbeitet die Gruppe neue Gewohnheiten und Rituale, sodass die Mitglieder sich durch ihre Zusammenarbeit in diesem speziellen Team zu diesem speziellen Zeitpunkt schneller weiterentwickeln können. Es handelt sich also um eine sehr konkrete Echtzeitmethode, die von Team zu Team anders funktioniert. Cisco hat sie in den vergangenen drei Jahren mehr als 600-mal eingesetzt. Das Unternehmen hat gelernt, dass es viel sinnvoller ist, jedem Team vor Augen zu halten, wie es sich derzeit schlägt, und neue, von den jeweiligen Teammitgliedern und der anstehenden Arbeit abhängige Vorgehensweisen zu entwickeln, statt einzelnen Mitarbeitern abstrakte Teamfähigkeiten zu vermitteln. Das Programm hat sich bei Cisco so positiv ausgewirkt, dass Führungskräfte allein für die nächsten zwölf Monate mehr als 400 Sitzungen angefordert haben.

Zwei neuere Trends in der Arbeitswelt haben in großen Unternehmen zu heftigen Diskussionen über das Thema Mitarbeiterengagement geführt: Telearbeit (Arbeit außerhalb des Büros, oft von zu Hause aus) und Gig Work (Auftragsarbeit – Anm. d. Red.). Es scheint allgemeiner Konsens zu sein, dass Telearbeit das Engagement beeinträchtigt und Gig Work ein einsames, in Isolation stattfindendes Arbeitserlebnis ist.

Deshalb geht der Trend seit einigen Jahren dahin, die Mitarbeiter wieder ins Büro zurückzuholen. So verfügte im Jahr 2013 die damalige Yahoo-Chefin Marissa Mayer beispielsweise, dass alle Mitarbeiter täglich an ihren Arbeitsplatz kommen müssen. Auch der US-Versicherer Aetna und IBM haben Telearbeitsarrangements wieder rückgängig gemacht. Zurzeit fixieren sich Unternehmen auf die Gestaltung von Großraumbüros und die Frage, wo sie die nächste neue Zentrale ansiedeln sollen. Alles in allem scheint sich die Meinung durchgesetzt zu haben, dass Telearbeit weder so produktiv noch so engagementfördernd ist wie gemeinsames Arbeiten an einem Standort. Um effektiv in Teams miteinander kooperieren und innovativ sein zu können, müssen Mitarbeiter sich anscheinend immer wieder im Flur begegnen und zwanglose Gespräche an der Kaffeemaschine führen.

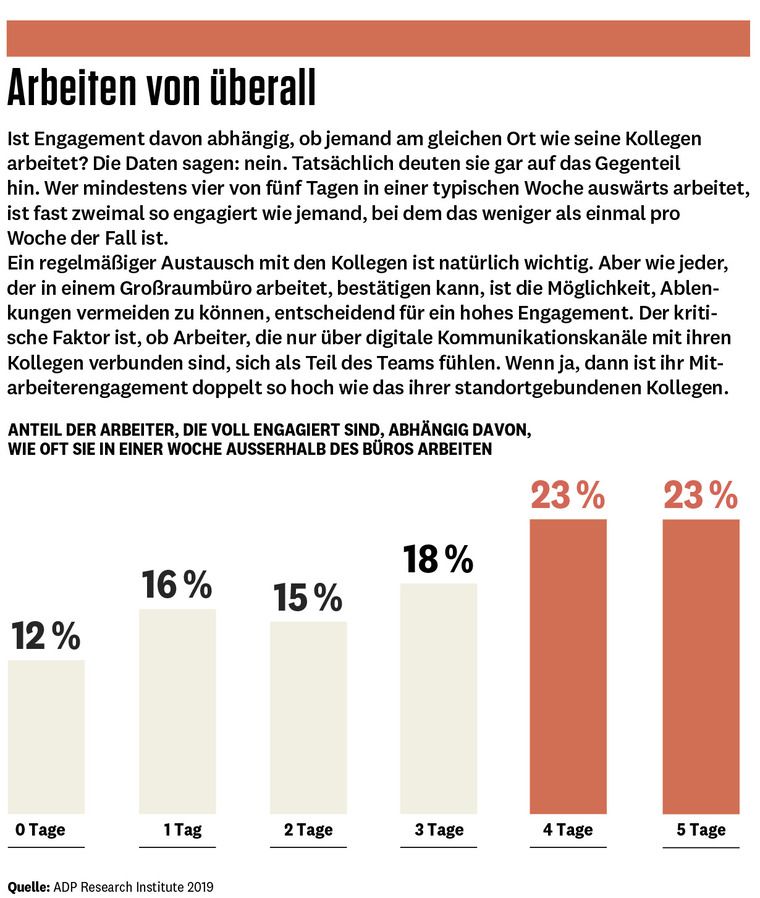

Die ADPRI-Studie ist zu anderen, überraschenden Ergebnissen gelangt: Erstens berichteten 23 Prozent der Befragten, dass sie meistens von zu Hause aus arbeiten; und diese Mitarbeiter sind mit 20 Prozent versus 15,8 Prozent engagierter als die anderen Befragten. Und zweitens gaben mehr als die Hälfte von ihnen (55 Prozent) an, sich als Teil eines Teams zu fühlen – also alles andere als isoliert. Und von denen, die dieses Zugehörigkeitsgefühl empfinden, sind 27 Prozent in höchstem Maß engagiert. Dies trifft nur auf 17 Prozent der im Büro arbeitenden Beschäftigten zu, die sich als Teil eines Teams fühlen (siehe auch Kasten "Arbeiten von überall" oben).

Fassen wir diese ersten Ergebnisse einmal zusammen. Betrachten wir sie nicht unter dem Aspekt "Telearbeit versus Tätigkeit vor Ort", sondern aus der Perspektive "Teamzugehörigkeit versus keine Teamzugehörigkeit". Dann können wir mit Sicherheit sagen, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter nicht dazu zwingen sollten, täglich im Büro zu erscheinen. Gleichzeitig sollten sie sich darum bemühen, dass Telearbeiter zusammenkommen, ihre Teamkollegen kennenlernen und sich von ihnen unterstützt fühlen. Denn das wirkt sich positiv auf ihr Engagement aus. Beim Mitarbeiterengagement geht es nicht darum, wo man arbeitet, sondern mit wem man zusammenarbeitet.

Mit dem Aufstieg der Gig Economy sind Bedenken hinsichtlich der sozialen Isolation von Gig-Arbeitern aufgekommen. Doch die ADPRI-Studie zeigt, dass diese Arbeitsweise das Engagement tatsächlich stärker fördert als das traditionelle Modell: 18 Prozent aller Gig-Arbeiter (die sowohl in Voll- als auch Teilzeit auf Auftragsbasis beschäftigt oder mit Zeitverträgen ausgestattet waren) waren voll engagiert, während das nur auf 15 Prozent der traditionellen Arbeitskräfte (die nicht an der Gig Economy teilnahmen) zutraf.

Das ist auf die beiden wichtigsten Gründe zurückzuführen, aus denen Menschen diese Arbeitsweise lieben: Sie bietet ihnen wesentlich mehr Kontrolle über ihr Arbeitsleben und die Möglichkeit, Arbeit zu tun, die ihnen Freude bereitet. (Deshalb geben Gig-Arbeiter sich laut der ADPRI-Studie am liebsten die Stellenbezeichnung "President".)

Als die Befragten ihren Arbeitsstatus genau beschreiben sollten (etwa "eine Vollzeitstelle", "zwei Teilzeitstellen bei zwei verschiedenen Unternehmen", "eine Voll- und eine Teilzeitstelle beim selben Unternehmen" und so weiter), stellte sich heraus, dass der mit Abstand engagementförderndste Arbeitsstatus "eine Vollzeitstelle und eine Teilzeitstelle bei einem anderen Unternehmen" war. Bei dieser Konstellation berichteten 25 Prozent der Befragten über volles Engagement. Ein Vollzeitjob bringt Stabilität und andere Vorteile, während eine Teilzeitstelle – ähnlich wie Gig-Arbeit – Flexibilität bietet und Menschen die Möglichkeit gibt, etwas zu tun, was ihnen wirklich Freude macht (und ihnen darüber hinaus ein zusätzliches Einkommen einbringt).

Diese Ergebnisse zeigen, dass Gig Work nicht nur sehr reizvoll sein kann, sondern Elemente enthält, die wir in unsere traditionelle Arbeit integrieren können und sollten. Wir sollten versuchen, alle in unseren Unternehmen anfallenden Arbeiten ähnlich wie Gig Work zu gestalten: Mitarbeiter sollten mehr Kontrolle über ihre Tätigkeit ausüben können und mehr Chancen erhalten, Dinge zu tun, die sie begeistern. Sie sollten das Beste aus beiden Arbeitswelten miteinander verbinden können: eine planbare, stabile Rolle in einem "Heimteam" (bei dem es sich in der Regel um das auf dem Organigramm erscheinende feste Team handelt) und einen "Nebenjob" in Form verschiedener Möglichkeiten, dynamischen Teams im selben Unternehmens beizutreten. Ihr größter Wert für diese Teams kann dabei durchaus in den ganz besonderen, wunderbaren und manchmal vielleicht auch ein bisschen seltsamen Stärken liegen, die diese Mitarbeiter besitzen. Das entspricht zwar nicht der üblichen Arbeits- oder Karrierepfadgestaltung, kann aber durchaus das attraktivste Arbeitsmodell sein.

All diese Erkenntnisse zeigen, was bei den "Fritzen" dieser Welt (also bei uns allen zu manchen Zeiten und in manchen Arbeitsumfeldern) schiefläuft: Unternehmen dürfen sich nicht in den beiden Extremen – Verbesserung der Kultur oder Fokussierung auf den einzelnen Mitarbeiter – verlieren. Denn damit erreichen sie weder ihre Ziele noch das, was Menschen an ihrem Arbeitsplatz brauchen – was noch viel wichtiger ist.

Unternehmen sollten sich auf den Dreh- und Angelpunkt des Arbeitsalltags konzentrieren: das Team. Wenn wir mit einem Leistungsproblem, einer Innovationschance oder irgendeiner anderen Frage konfrontiert sind, sollten wir uns überlegen: "Wie können wir das über unsere Teams angehen?"

Dazu muss zunächst einmal die Informationsarchitektur vorhanden sein. Das heißt, die Teams müssen sichtbar werden. Wir müssen Technologien finden und nutzen, mit deren Hilfe ein Teamleiter der Führungsriege seines Unternehmens in Echtzeit mitteilen kann, wer zu den von ihm geleiteten Teams gehört. Diese Technologien müssen für die Teamleiter so hilfreich sein, dass sie sie freiwillig einsetzen, um ihre Teammitglieder im Arbeitsalltag besser verstehen und unterstützen zu können. Denn nur durch den freiwilligen, kontinuierlichen Einsatz solcher Hilfsmittel können wir in Echtzeit erkennen, wer gerade mit wem zusammenarbeitet.

Zweitens müssen wir unsere Vorstellungen von Führung präzisieren. Natürlich gibt es in einem großen Unternehmen die verschiedensten Führungsrollen. Doch alles deutet darauf hin, dass die Rolle des Teamleiters die wichtigste ist und wir ihr daher die höchste Priorität einräumen sollten. Von allen Faktoren, die das Arbeitserlebnis der besten Teams prägen, ist das Verhalten des Teamchefs und die Art, wie er Vertrauen aufbaut und wie aufmerksam er sich um seine Mitarbeiter kümmert, am wichtigsten. Deshalb sollten wir Führungskräfte nicht aufgrund einer abstrakten Liste allgemeiner Führungskompetenzen auswählen, schulen, belohnen und befördern, sondern uns dabei lieber an ihrer Freude am Führen von Teams und ihrer nachweislichen Erfolgsbilanz als Teamleiter orientieren.

Drittens müssen wir die Fesseln des Organigramms durchbrechen. Die wichtigste Lehre aus unserer Forschung ist, dass Arbeit in Teams stattfindet – egal ob diese dynamisch sind, spontan entstehen oder systematisch zusammengestellt werden, ob sie sich überschneiden und ob sie lang- oder kurzlebig sind. Die Arbeitswelt ist chaotisch. Wir müssen in die Vielfalt echter Teams eintauchen, die echte Arbeit leisten, und wir müssen uns neue Fragen stellen: Haben große erfolgreiche Teams die gleichen Gewohnheiten und Arbeitsabläufe wie kleine erfolgreiche Teams? Auf wie viele Arten entstehen Teams? Hängt die beste Form der Kommunikation von der Art des jeweiligen Teams ab? Wirken bestimmte Formen sich nachweislich positiver auf das Engagement der Teammitglieder aus als andere? Haben virtuelle Teams einen anderen Arbeitsrhythmus als solche, die an einen festen Standort gebunden sind?

Und darüber hinaus: Sollten wir unsere Unternehmen so umgestalten, dass jeder Mitarbeiter zu einem festen Team plus einem oder mehreren Gig-Teams gehört? Sollten wir gar noch einen Schritt weiter gehen und Karrieren nicht als aufeinanderfolgende Stufen in der Unternehmenshierarchie betrachten, sondern als Sammeln von Erfahrungen in vielen verschiedenen dynamischen Teams? Könnten wir mithilfe unserer Teams und der ihnen eigenen Flexibilität unsere Strukturierung von Personalangelegenheiten (Vergütung, Beförderung, Entwicklung und Nachfolge) neu überdenken? Und wenn ja: Brauchen wir dann überhaupt noch ein Organigramm?

Für Teamleiter muss sich der Schwerpunkt vom Allgemeinen zum Spezifischen verlagern. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass ihre Aufgabe schlicht (aber leider nicht immer einfach) in Folgendem besteht: tagtäglich ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem jedes Teammitglied seine individuellen Höchstleistungen erbringen kann, und diese Einzelleistungen dann zu einem größeren Ganzen zu verschmelzen, zu dem kein einzelner Mitarbeiter in der Lage ist. Und wir müssen diese Aufgabe des Teamchefs in Ritualen und Maßnahmen verankern, die die Gepflogenheiten der besten Teams fördern: die wöchentlichen Gespräche mit jedem einzelnen Mitglied; häufige Diskussionen mit den Einzelnen sowie dem ganzen Team darüber, wo die Mitarbeiter ihre Stärken einsetzen können; und die Fortschrittsmessung anhand der von uns beschriebenen acht Merkmale für hohes Engagement – nicht um jemanden zur Rechenschaft zu ziehen, sondern um Erkenntnisse zu gewinnen und, wenn nötig, den Kurs zu korrigieren.

Und hier offenbart sich letztlich der wichtigste Zweck von Teams: Sie sind die beste Methode, um von der Einzigartigkeit jedes Menschen zu profitieren. Wir wissen, dass wir Mitarbeiter zu Höchstleistungen anspornen können, wenn wir ihre Stärken so häufig wie möglich nutzen, und dass diese Stärken sich je nach Person unterscheiden. Gut funktionierende Teams sind für ein gut funktionierendes Unternehmen unerlässlich. Sie bieten den Mitarbeitern mehr Möglichkeiten, ihre besonderen Fähigkeiten zu nutzen – weil man die anstehenden Aufgaben in einem Team den jeweiligen Stärken der Mitglieder entsprechend verteilen kann. Teams helfen dem Arbeitgeber, sich die manchmal kuriosen Eigenarten seiner Mitarbeiter zunutze zu machen. Sie sind ein Mechanismus, um die Bedürfnisse des Einzelnen mit den Bedürfnissen des Unternehmens in Einklang zu bringen. Wenn uns das gelingt, können wir viele Probleme lösen. Wenn wir wollen, dass die Beschäftigten mit hohem Engagement zur Arbeit gehen, müssen wir die Teamleiter zu Dirigenten machen, die die Besonderheiten der Mitarbeiter einfangen und für das Team nutzbar machen. Sie müssen wissen, dass ihre Aufgabe die wichtigste im Unternehmen ist und dass nur sie diese Herausforderung bewältigen können.

© HBP 2020

Die Autoren

Marcus Buckingham leitet die Forschung zu "People and Performance" am ADP Research Institute, dessen Co-Chef er ist. Das Institut ist die Denkfabrik des US-Personaldienstleisters ADP mit Sitz in Roseland nahe New York. Ashley Goodall ist Senior Vice President of Leadership and Team Intelligence beim amerikanischen Telekommunikationskonzern Cisco Systems. Gemeinsam mit Buckingham hat er das Buch "Nine Lies About Work: A Freethinking Leader's Guide to the Real World" geschrieben (Harvard Business Review Press 2019).