Diese Faktoren entscheiden, wer in deutschen Firmen aufsteigt

Viele Unternehmen befördern stets die gleichen Menschentypen und lassen die Belegschaft frustriert zurück. Experten erklären die entscheidenden Mechanismen – und was sich ändern muss.

Düsseldorf. Immer mehr verdeckte Suchaufträge von Personalberatern, die Chefpositionen besetzen, zeigen: Aufsichtsräte und Unternehmer zweifeln an ihren Spitzenkräften – und suchen Ersatz für die Amtsinhaber. Personalberater Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, sagt: „Etliche Manager warten ab“, seien teilweise gar in regelrechte Schockstarre verfallen.

Vorstandschefs und Geschäftsführer zögern, angesichts von Krisen, Handelskonflikten und Künstlicher Intelligenz (KI) radikale Entscheidungen zu treffen – etwa Stellen abzubauen, Standorte zu verlagern oder das Geschäftsmodell neu auszurichten.

👉 Exklusiv für Studierende: 12 Monate lesen, nur einen zahlen

Egal, ob es an entsprechender Erfahrung oder geeigneter Persönlichkeit fehlt, um Herausforderungen anzugehen – führen die Falschen, können die Folgen katastrophal sein.

» Lesen Sie auch: Leadership-Professorin Bruch: „Mehr als drei Viertel der Unternehmen sind kollektiv überfordert“

Fehlbesetzungen auf Schlüsselpositionen bremsen Organisationen aus. Unternehmen verlieren an Schlagkraft, weil strategische Entscheidungen nicht mutig getroffen oder Veränderungen blockiert werden. Die Mitarbeiterfluktuation steigt, Talente gehen verloren. Produktivität und Innovationskraft sinken.

Warum ungeeignetes Führungspersonal nach oben kommt – und wie es besser geht, erklären Manager, Headhunter und Insider. Drei Faktoren spielen eine wichtige Rolle.

Faktor eins: Kaminkarriere – Loyalität toppt Leistung

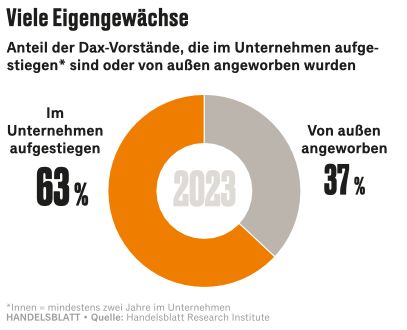

Spitzenpositionen sind in Deutschland oft das Ergebnis interner Aufstiege – vom Teamleiter bis hinauf zum Chefsessel. Ob Konzern oder Mittelstand: Führungskräfte steigen über Jahre Stufe für Stufe im selben Unternehmen auf. Kritiker nennen das „Kaminkarriere“ – immer nach oben, aber stets im selben Schacht.

Eine Auswertung der Lebensläufe der Dax-40-Vorstände, wie sie das Handelsblatt Research Institute 2024 durchgeführt hat, zeigt: Die Hälfte der Vorstände von Deutschlands größten Unternehmen wurde intern befördert. Bei BASF, BMW, Porsche, RWE und Sartorius sogar ausnahmslos alle.

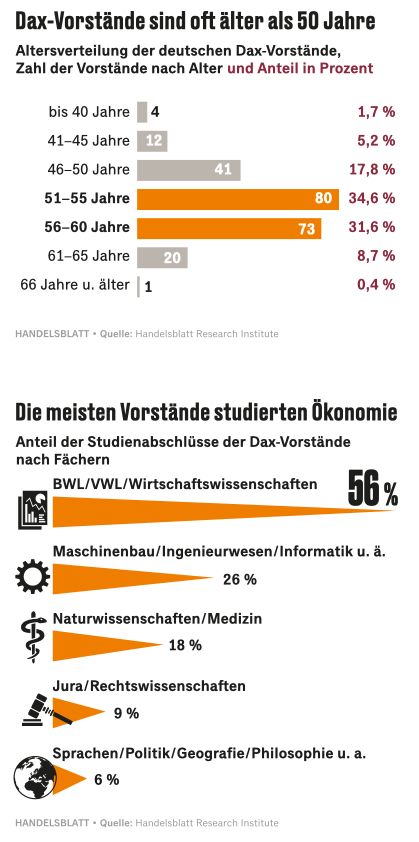

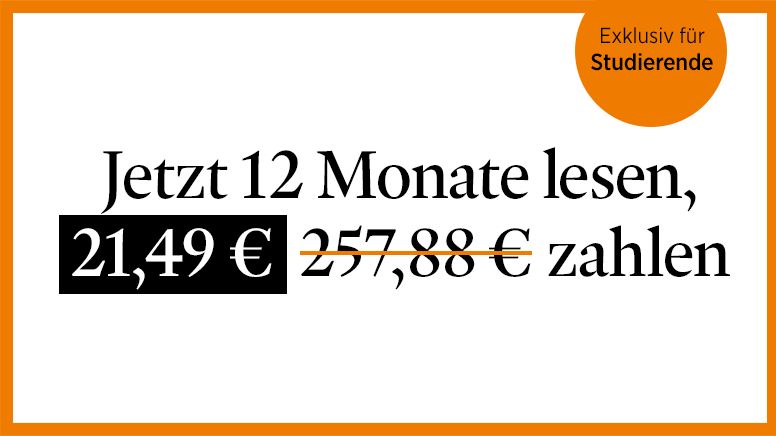

Auffällig ist die Ähnlichkeit vieler der insgesamt 231 Lebensläufe: männlich, zwischen 50 und 60 Jahre alt, Wirtschaftsstudium, deutscher Staatsbürger. Vielfalt sieht anders aus.

Viele erfolgreiche Wirtschaftskapitäne hat die Kaminkarriere in der Vergangenheit hervorgebracht. Doch inzwischen wirkt dieses Karrieremodell nicht mehr ideal.

Und das aus mehreren Gründen: „Wer intern aufsteigt, lernt die Entscheider und Gepflogenheiten des eigenen Unternehmens intensiv kennen, erlebt aber kaum alternative Organisationsformen oder Führungskonzepte“, sagt Personalberater Norbert Graschi. Vor seinem Wechsel in die Personalberatung war der Chef der Graschi Executive Search & Career Consulting etwa 20 Jahre als Personalmanager tätig: bei BMW, Infineon und zuletzt hat er die Führungskräfte-Entwicklung bei Siemens geleitet.

Über die Kaminkarriere sagt er: „Sie goutiert langjährige Betriebszugehörigkeit, gute Vernetzung und Loyalität.” Leistung werde hochgehalten. „Doch wer sich geschickt im hierarchischen Gefüge bewegt, hat oft bessere Chancen, voranzukommen, als jemand, der querdenkt oder neue Wege vorschlägt.“

Denn für jede Beförderung brauche es die Zustimmung vieler Vorgesetzter. „Das verhindert offene Opposition und Meinungsvielfalt“, sagt Graschi. „Führungskräfte, die in ein anderes Unternehmen wechseln, gelten als Abtrünnige“, weiß der ehemalige Dax-Manager.

Alles in allem bereitet dieses Karrieremodell eher wenig darauf vor, um in einer außergewöhnlichen Situation aus disruptiven Technologien, globalen Krisen und wachsendem Innovationsdruck zu punkten.

Was sich ändern muss

Karrierewege und Talentförderung sollten überdacht werden. „Es kann nicht sein, dass Unternehmen CEO-Positionen zwangsläufig intern besetzen, nur weil sie diese über Jahre in Aussicht gestellt haben“, sagt Headhunter Nicolas von Rosty. Externe Kandidaten müssten stärker berücksichtigt werden.

Private Finanzinvestoren wie Blackstone oder KKR machen es vor: Sie setzen bewusst auf externe Geschäftsführer, „die keine Rücksicht auf interne Seilschaften nehmen müssen“, sagt der Personalberater.

Auch Rückkehrer verdienen häufiger eine Chance, konstatiert sein Berater-Kollege Norbert Graschi: Ehemals angestellte Führungskräfte, die als Interim-Manager oder Gründer neue Erfahrungen gesammelt haben.

Insgesamt mehr Offenheit – auch für Wechsler zwischen Konzernen und Mittelstand – schaffe mehr Bewegung im Arbeitsmarkt für Manager. Und bringe Unternehmen mehr Vielfalt, Erfahrung und Innovationskraft.

Faktor 2: Management versus Leadership – verwalten statt anführen

„Viele Top-Manager sind fachlich stark, aber in Sachen Mitarbeiterführung nur schwach aufgestellt“, sagt Gabriele Thiel (Name von der Redaktion geändert). Die Managerin aus der Automobilbranche ist selbst klassisch nach der Uni bis in den Mittelbau eines DAX-Konzerns aufgestiegen.

Von ihrem ersten Tag als Vorgesetzte an irritierte sie, „dass die Führungsaufgabe vor allem als Verwaltung verstanden wird.“ Prozesse steuern, Budgets kontrollieren, vorgegebenen Strukturen folgen. „Das funktioniert, aber es fehlt an Haltung, Inspiration und Mut zur Veränderung“, sagt sie.

Innovation gelte als Risiko, nicht als Führungsauftrag. Die Angst, Verantwortung zu übernehmen, sei oft größer als der Wille, die Zukunft zu gestalten. Thiels Erklärung dafür: „Wer Dinge verändert, riskiert, zu scheitern – also bleibt alles, wie es ist.“ Visionen, Werte, gute Mitarbeiterkommunikation? Fehlanzeige. Und so regiere vom Teamleiter bis zur Vorstandspitze im Führungszirkel „Excel statt Exzellenz“, fasst sie zusammen.

Was sich ändern muss

„Heißt das Führungsideal lieber ‚richtig rechnen‘ als zu begeistern, bleiben Motivation und Energie sowie der Wunsch der Mitarbeiter nach Sinnhaftigkeit und Anerkennung vielfach ungenutzt“, sagt Anja Michael. Die Personalchefin von Zvoove hat 25 Jahre Erfahrung in Führungsrollen im Personalwesen von mittelständischen Unternehmen und leitet die Fachgruppe „strategisches Personalmanagement“ im Bundesverband der Personalmanager.

Egal, ob Familienbetrieb oder internationaler Konzern: Mitarbeiter, die nur als Zahl wahrgenommen werden, entfalten ihr Potenzial nicht. Michael plädiert stattdessen für ein alternatives Führungsverständnis.

„Mitarbeiter wollen als Menschen gesehen werden, erst recht, wenn in Krisenzeiten oder solchen der Transformation erhöhter Einsatz verlangt wird“, sagt sie. Pro Jahr hat sie bis zu fünf Chefpositionen – C-Level-Stellen – zu besetzen, weil ihre Firmengruppe durch Hinzukäufe wächst. Die Herausforderung: die neuen Mitarbeiter rasch zu integrieren.

Gefragt sei die Führungskraft als Coach: jemand, der individuelle Stärken erkennt, Potenziale hebt und Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt. Michael: „Wer so führt, fördert Ideen, schafft Raum für innovative Lösungen – und geht professionell mit Fehlern um.“

Kein Blame-Game, sondern konstruktives Feedback – und ein offenes Eingeständnis, wenn der Führungskraft selbst ein Fehler unterläuft. Michael: „So entsteht psychologische Sicherheit – und eine Kultur, in der Mitarbeitende sich trauen, mitzudenken.“

Schon bei der Auswahl von Führungskräften sollte gelten: Leadership ist mehr, als Ziele zu erreichen. Personalmanagerin Michael sagt: „Kandidaten müssen zeigen, dass sie zu Innovation und Veränderung inspirieren sowie Eigeninitiative und Teamwork fördern können.“

Außerdem müssten sie nachweisen, dass sie lernbereit sind. Michael stellt dazu Fragen im Vorstellungsgespräch wie: Welche falschen Entscheidungen haben Sie getroffen – und wie sind Sie damit umgegangen? Oder: Welches Feedback Ihrer Mitarbeitenden hat Sie getroffen? „Wer hier offen und reflektiert antwortet, bringt den richtigen Spirit mit“, sagt Michael.

Faktor drei: Aufsichtsräte und externe Berater – Auswahl mit blinden Flecken

In börsennotierten Unternehmen entscheiden meist Aufsichtsräte über die Besetzung von Spitzenpositionen – unterstützt durch externe Personalberater. Dieser Auswahlprozess ist nicht frei von eigenen Interessen, Vorlieben oder strukturellen Einschränkungen.

Laut „Board Monitor Europe 2025“ von Heidrick & Struggles waren zum Beispiel nur 52 Prozent der neu berufenen Aufsichtsräte in Deutschland 2024 selbst in leitender Funktion tätig.

„Dadurch fehlt oft die praktische Erfahrung mit aktuellen Themen wie digitaler Transformation oder KI – und damit mitunter das Verständnis dafür, welche Kompetenzen Top-Manager heute brauchen“, sagt Nicolas von Rosty.

Hinzu kommt: „Aufsichtsräte und Headhunter haben zum Teil exklusive Connections“, sagt Norbert Graschi. Von Rosty bestätigt: „Gerade im DAX-Bereich gilt oft: Man kennt sich jahrelang – und bleibt unter sich.“ Die Folge: „Vertraute Kandidaten-Profile werden bevorzugt“, sind sich von Rosty und Graschi einig.

👉 Exklusiv für Studierende: 12 Monate lesen, nur einen zahlen

Was sich ändern muss

Gegen blinde Flecken sollten Unternehmen und ihre Gremien gezielt vorgehen. Das beginnt mit der Bereitschaft, vertraute Muster zu hinterfragen – das Ähnlichkeitsprinzip, „nach dem Kandidaten bevorzugt werden, die den Entscheidern ähneln“, sagt von Rosty. Vom Geschlecht über die Qualifikation bis zum Führungsverständnis. Für mehr Vielfalt sollten Personalberater Suchprofile breiter anlegen. Einerseits.

Andererseits gehört auch die Abhängigkeit im Old Boys Network, also in Netzwerken, in denen langjährige Chefs auf Begünstigte setzen, Headhunter Graschi zufolge auf den Prüfstand. Transparente, strukturierte Auswahlprozesse könnten helfen, persönliche Präferenzen zu reduzieren und die Qualität der Entscheidungen zu erhöhen.

Zudem sollten Aufsichtsräte ihre eigene Zusammensetzung kritisch reflektieren. Gremien mit unterschiedlichen Perspektiven treffen ausgewogenere Entscheidungen – und erkennen eher, welche Kompetenzen für die Zukunft gebraucht werden. Personalberater von Rosty: „Wer immer nur auf Vertrautes setzt, riskiert, den Wandel zu verpassen.“