Diese fünf Mitarbeiter-Typen strengen Sie als Chef richtig an

Leadership-Professorin Fabiola Gerpott hat fünf Formen von schwierigen Mitarbeitern identifiziert. Woran man sie erkennt – und wie man ihnen begegnen sollte.

Düsseldorf. Zu herrisch, zu unorganisiert, zu ungerecht: Über die Chefin oder den Chef wird sich auf der Arbeit gern beschwert. Aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können schwierige Charaktere sein – und ihren Führungskräften den Arbeitsalltag erschweren.

Leadership-Professorin Fabiola Gerpott hat schwierige Mitarbeiter in fünf Kategorien eingeteilt. Das Handelsblatt zeigt, woran man nach dieser Einstufung „Selbstüberschätzer“ oder „Kontaktverweigerer“ erkennt, und in welchen Branchen sie besonders verbreitet sind.

Leadership-Coachin Maria Bergler gibt zudem Tipps, wie Sie sich als Führungskraft auf den Umgang mit diesen schwierigen Mitarbeitenden einstellen können.

Studien zu „renitenten Mitarbeitern“: 1200 Führungskräfte befragt

Fabiola Gerpott trägt den Titel Chair of Leadership an der WHU (Otto Beisheim School of Management). Gemeinsam mit Anna van der Velde hat sie fünf Formen der Renitenz, also der Widerspenstigkeit oder Störrischkeit, von Mitarbeitenden untersucht. Mit welchen Herausforderungen sich Führungskräfte konfrontiert sehen, wird für sie immer noch zu wenig beleuchtet.

„Wir schauen zu wenig auf Führungskräfte. Sie sollen immer mehr Anforderungen erfüllen und werden gleichzeitig kaum berücksichtigt“, sagt Gerpott. Da dürfe es niemanden wundern, dass kaum einer mehr Führungskraft werden wolle.

In Interviews mit rund 40 Führungskräften haben die Wissenschaftlerinnen zunächst ergründet, wie sich schwieriges Verhalten von Mitarbeitenden äußert.

Diese fünf Formen von schwierigen Mitarbeitenden gibt es

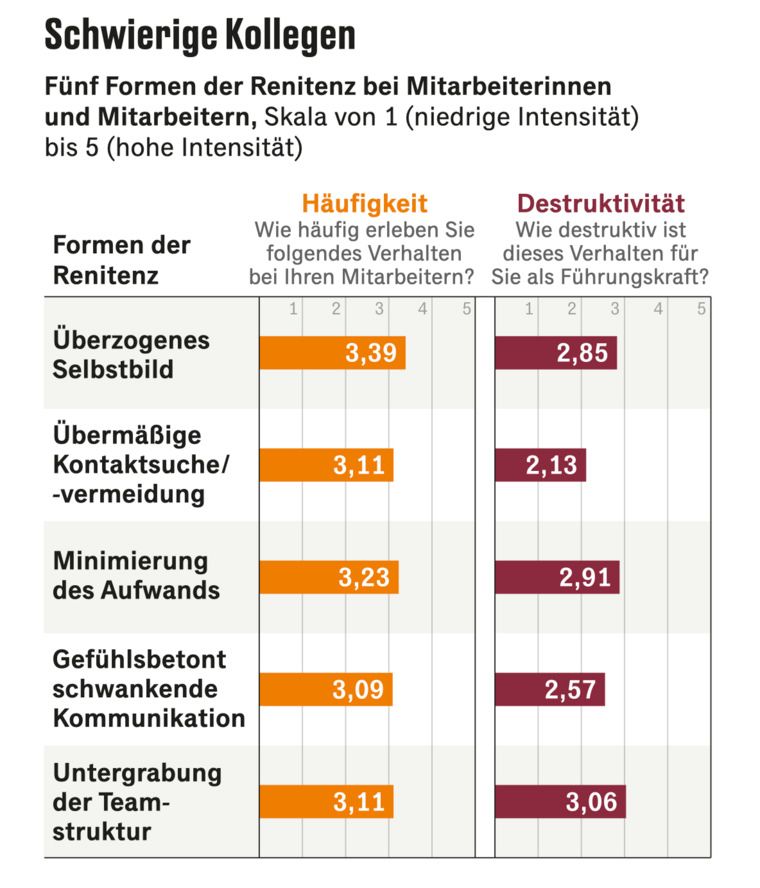

Auf Grundlage der Gespräche haben sie fünf Formen festgelegt: das überzogene Selbstbild, die übermäßige Kontaktsuche oder -vermeidung, die Minimierung des Aufwandes, die gefühlsbetont schwankende Kommunikation und die Untergrabung der Teamstruktur.

Diese fünf Formen wurden im Anschluss über 1200 Chefinnen und Chefs vorgelegt, die Personalverantwortung haben. Darüber konnten die Wissenschaftlerinnen herausfinden, wie häufig die verschiedenen Varianten vorkommen – und als wie belastend die Führungskräfte die einzelnen Formen empfinden.

💡Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

1. Überzogenes Selbstbild

Am häufigsten stellen Führungskräfte in ihren Teams diese Form des schwierigen Mitarbeiters fest. Der Mitarbeiter denke dabei, immer im Recht zu sein und halte das Gegenüber für inkompetent.

„In der extremen Ausprägung nimmt sich der Mitarbeitende Rechte heraus, die eigentlich nur die Führungskraft hat“, sagt Gerpott. „Beispielsweise: Man gibt sich einen Tag frei oder arbeitet einen Tag mehr von zu Hause aus, weil man davon überzeugt ist, dass man es verdient hat.“

Maria Bergler berät Unternehmerinnen und Unternehmen sowie Führungskräfte. Sie sagt: Dahinter steckt oft ein starkes Selbstbewusstsein – das genutzt werden kann. „Hier ist eine klare, aber wertschätzende Haltung entscheidend“, sagt sie. Selbstständige Entscheidungen und Eigenständigkeit sollten angesprochen und in produktive Bahnen gelenkt werden. „Das Ziel ist nicht Kontrolle, sondern ein Bewusstsein für Teamverantwortung zu schaffen“, sagt Bergler. Erwartungen sollten deutlich formuliert werden: „In unserem Team sind klare Absprachen wichtig. Ich möchte, dass Sie sich auch daran halten.“

2. Minimierung des Aufwands

Am zweithäufigsten nennen Führungskräfte die Form „Minimierung des Aufwands“. Dabei arbeiten Mitarbeitende weniger, die Arbeitsbelastung geht auf Kosten der Kolleginnen und Kollegen oder auch der Führungskraft selbst.

Laut Gerpott werden dabei Aufgaben an Kollegen weitergereicht oder an den Chef „zurückdelegiert“. „Oder sie arbeiten strategisch immer wenig und hoffen darauf, dass sie in Zukunft gewisse Aufgaben einfach nicht mehr bekommen, weil sie sie zu langsam oder schlecht erledigt haben.“

Jetzt, wo die wirtschaftliche Lage angespannt sei und Leistung wichtiger werde, könnte diese Form womöglich abnehmen. „Andererseits macht es Remote-Arbeit oft leichter, zu vertuschen, wie wenig man arbeitet“, sagt Gerpott.

Coachin Bergler sagt, dass hinter so einem Verhalten oft mehr als reine Bequemlichkeit steckt – „etwa Unsicherheit oder fehlendes Zutrauen in die eigene Leistungsfähigkeit.“ Hier helfe klare Führung mit einer lösungsorientierten Haltung. „Statt nur auf Defizite zu fokussieren, sollte Leistung sichtbar und umsetzbar gemacht werden: ‚Mir ist wichtig, dass alle ihren Beitrag leisten – und ich bin überzeugt, dass Sie das können. Was wäre aus Ihrer Sicht ein guter, nächster Schritt?‘“ So wird nicht nur die Erwartung geklärt, sondern auch das Zutrauen vermittelt, dass die Aufgabe bewältigt werden kann.

3. Untergrabung der Teamstruktur

Als besonders belastend empfinden es die befragten Führungskräfte, wenn Mitarbeitende versuchen, die Teamstruktur zu untergraben. Sie verbreiten demnach „toxische“ Einstellungen, stacheln andere Teammitglieder gegen die Führungskraft auf.

Auch eine „Anti-Alles-Haltung“ könne dazuzählen, mit teils dreistem Widerspruch, so Gerpott. „Einzelne Teammitglieder, die sich so verhalten, können das Klima für die ganze Gruppe vergiften“, sagt sie.

Einige Führungskräfte hätten berichtet, „dass sie nachts nicht mehr schlafen können oder Medikamente nehmen müssen, um mit der Situation klarzukommen“. Oft werde hier zu lange gewartet, bis Konsequenzen ergriffen würden, so die Professorin.

Beraterin Bergler bewertet kritische Stimmen nicht als grundsätzlich negativ, denn: „Sie zeigen, dass Menschen sich Gedanken machen. Die Herausforderung liegt darin, Negativität nicht zum Selbstzweck werden zu lassen.“ Im Gespräch mit dem Mitarbeiter kann die Kritik wertgeschätzt werden, aber auch der Wunsch nach einer konstruktiveren Art und Weise geäußert werden.

4. Übermäßige Kontaktsuche oder -vermeidung

Bei dieser Form empfindet die Führungskraft die Kommunikation als unangemessen viel oder wenig. „Auf der einen Seite gibt es die Mitarbeitenden, die übermäßig den Kontakt suchen und für jede Kleinigkeit ihre Führungskraft fragen“, sagt Gerpott. Damit sind sie extrem betreuungsintensiv.

„Auf der anderen Seite gibt es Mitarbeiter, die gar nicht mehr greifbar sind, die nur noch im Homeoffice sitzen und kaum mehr ans Telefon gehen“, so Gerpott. Hier wisse die Führungskraft irgendwann gar nicht mehr genau, „was sie den ganzen Tag machen“.

Bergler empfiehlt, diese Mitarbeitenden zum Gespräch einzuladen. Mit Sätzen wie: „Ich habe das Gefühl, dass wir uns gerade ein wenig aus den Augen verlieren. Wie können wir den Austausch so gestalten, dass Sie gut arbeiten können und wir als Team gut verbunden bleiben?“ Die Mitarbeitenden, die einen hohen Gesprächsbedarf hätten, sollten in ihrer Eigenverantwortung gestärkt werden. „Ein Satz wie ‚Sie wissen das, vertrauen Sie sich selbst – ich tue es auf jeden Fall‘ kann Wunder wirken.“ Auch klare Check-in-Termine helfen, damit sich niemand verloren fühlt, aber auch nicht ständig auf Rückmeldung angewiesen ist.

5. Gefühlsbetont schwankende Kommunikation

Diese Art Mitarbeiter nennt Gerpott „eine Pralinenschachtel“: „Man weiß nie genau, was man bekommt“, sagt sie. Ihre Kommunikation hänge stark von den eigenen Emotionen ab: „Mal super gut drauf, dann wieder drückt ihre Laune die gesamte Stimmung.“

Mitarbeiter dieser Kategorie könnten durch emotionale Ausbrüche auffallen und an schlechten Tagen sehr harsch kommunizieren. An guten Tagen hingegen könnten sie die Atmosphäre sehr positiv beeinflussen.

Die Führungskraft wisse nie, welche „Version“ des Mitarbeiters sie heute bekomme – und wie mit ihm oder ihr umzugehen sei. Auch eine besondere Reserviertheit oder Verschlossenheit sei möglich.

„Starke Emotionen können anstrengend sein – sowohl für die betroffene Person als auch für das Team“, sagt Beraterin Bergler. Die wichtigste Regel hierbei sei: „Nicht sofort reagieren, sondern erst die eigene Energie sortieren. In aufgeladenen Situationen hilft ein ruhiger, bestimmter Satz wie: ‚Ich möchte, dass wir bei der Sache bleiben.‘“

Oft steckten hinter emotionalen Reaktionen Stress oder Unsicherheit. „Das bedeutet nicht, dass das Verhalten in Ordnung ist – aber es hilft, eine gewisse Distanz zu wahren“, sagt Bergler. In regelmäßigen Gesprächen kann nach der Ursache für die Ausbrüche gesucht werden und Wertschätzung für die Situation des Mitarbeiters ausgedrückt werden.

Was Führungskräfte belastet – und entlasten kann

Führungskräfte empfinden die Untergrabung der Teamstruktur als deutlich belastendste Form. Die „Kommunikationskategorien“ aus übermäßigem oder zu seltenem Kontakt und der gefühlsbetont schwankenden Kommunikation scheinen dagegen Aspekte zu sein, mit denen die Führungskräfte besser umgehen können.

💡Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Leadership-Professorin Fabiola Gerpott rät Führungskräften dazu, positiv mit der Situation umzugehen. Fragen wie: „Was ist das für ein schrecklicher Mensch? Wie kann ich ihn so schnell wie möglich loswerden?“ führten in eine Abwärtsspirale. Vielmehr könnten Chefs in solchen Situationen ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern. „Schwierige Gespräche kann man außerdem mittlerweile sehr gut mit KI-Modellen wie ChatGPT üben“, so Gerpott. „Darüber bekommt man auch ein Feedback, wie die eigenen Äußerungen aufgefasst werden.“

Wenn die Belastung für die Führungskraft zu groß wird und die eigene Gesundheit leidet, wird professionelle Hilfe nötig. „An diesem Punkt sollte man sich an die Personalabteilung wenden oder interne oder externe Mediatoren einschalten.“

Welche Rolle der IQ der Führungskräfte spielt

Die befragten Führungskräfte nahmen im Rahmen der Studie auch an einem Intelligenztest teil. Dadurch konnte Gerpott einen Zusammenhang zwischen der Intelligenz des Chefs und der Häufigkeit, in der sie renitentes Mitarbeiterverhalten erleben, feststellen. „Je niedriger der Wert im Intelligenztest ausfiel, umso häufiger berichten sie Probleme.“

Was lässt sich daraus schließen? „Mitarbeitende wollen einer inkompetenten Führungskraft weniger folgen“, sagt Gerpott. „Die Frage ist also, wann sind wirklich die Mitarbeiter schwierig, und wann ist es die Führungskraft.“