Disruption ist keine heiße Luft – das zeigt der deutsche Biermarkt

Vor rund acht Jahren sprach ich mit einem hochrangigen Entscheider eines großen deutschen Bierherstellers über den Markt in Deutschland und das Thema Craftbeer. Letzteres sei überhaupt kein Problem, sagte er. Sein Haus habe ja eine eigene craftartige Marke gestartet, und außerdem würden die kleinen Handwerksbrauereien „nie so groß wie wir“.

Ich antwortete ungefähr: „Genau das ist das Problem – das wollen die auch gar nicht. Und ich glaube, in zehn Jahren werden Sie das anders sehen.“

Spulen wir vor ins Jahr 2022.

Der deutsche Brauerbund betitelt seine Pressemitteilung „Erneut massive Verluste für deutsche Brauwirtschaft“, der Bierkonsum in Deutschland ist auf einem „historischen Tief“, und der geschätzte Media-Doyen Thomas Koch schreibt in seiner „Wirtschaftswoche“-Kolumne: „Die Absatzeinbrüche im Biermarkt sind historisch. Lösungen haben weder Marketing noch Vertrieb. Wir erleben das Einbrechen einer Branche – und zugleich das Versagen der Marketingexperten.“

Natürlich wurde die Situation durch die Coronapandemie beschleunigt – denn die Gastronomieschließungen sorgten für erhebliche Einnahmeneinbußen. Doch das machte nur offensichtlich, was sich seit Jahren anbahnt: Die deutsche Braubranche ist vorhersehbar in eine Disruptionssituation geschlittert.

Die Absatzeinbrüche im Biermarkt sind historisch.Thomas Koch

Disruption? Ist das nicht nur so ein Buzzword?

Nö.

Dahinter steckt eine Theorie des leider zu früh verstorbenen BWL-Professors Clayton Christensen von der Uni Harvard. Aufgrund empirischer Daten entwarf Christensen die Idee „disruptiver Innovationen“, die in überraschender Geschwindigkeit scheinbar stabile Branchen oder Märkte destabilisieren können.

Sehr platt gesagt lautet seine Theorie: Fortschritt kann dazu führen, dass in einem Markt neue, kleine Wettbewerber auftauchen, die manchmal nur in einem Punkt – zum Beispiel Kommunikation, Preis oder Qualität – besser sind als die angestammten Anbieter. Die Großen unterschätzen dann gern die Kleinen. Was sie nicht realisieren: Schon wenige Prozentpunkte Umsatzverlust bedeuten für die Kleinen einen großen Gewinn. Die Großen aber können es sich aufgrund ihrer Konstruktion nicht leisten, diese wenigen Prozentpunkte zu verlieren. Oft beginnen sie dann zu sparen und begeben sich in eine Abwärtsspirale, die den neuen Rivalen weiter hilft.

Womit wir beim Bier wären.

Fernsehbiere: austauschbar & rabattgetrieben

Die deutschen Brauereien haben sich über Jahrzehnte in Sicherheit gewogen. Die „Fernsehbiere“ (Veltins, Warsteiner, Jever, Beck’s, Bitburger, Krombacher, König) produzierten ästhetische Bildwelten und investierten in Fußballsponsoring.

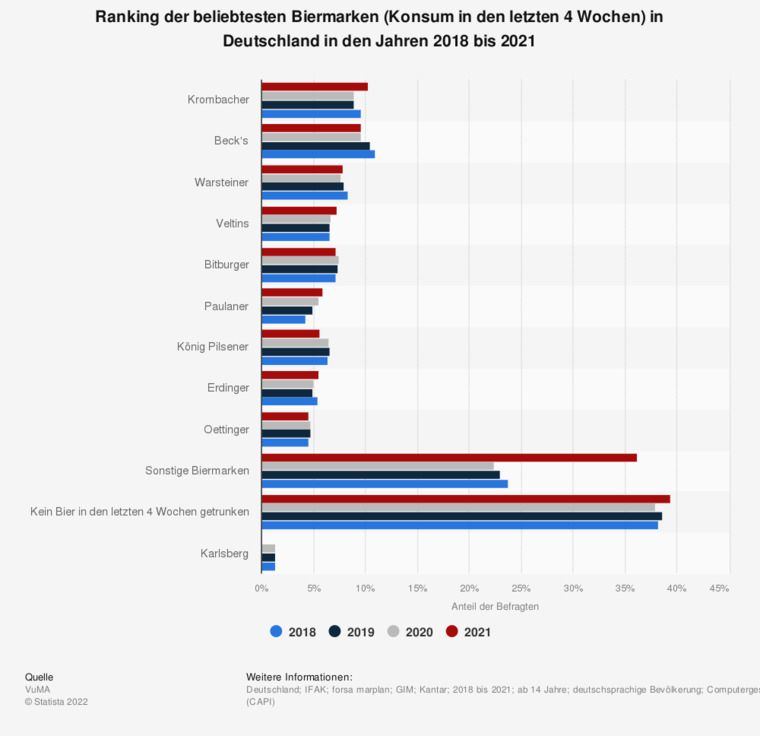

Was niemand offen eingestehen mag: All das hat wenig bis gar nichts gebracht, wie etliche Statistiken zeigen. Werden VerbraucherInnen nach ihren Lieblingsbieren gefragt, ergibt sich ein beunruhigendes Bild: keine Marke dominiert, die einzelnen Marken kommen auf Werte von unter 10%. Vor allem aber: Von den rund 60% der Befragten, die Bier tranken, sagten über die Hälfte, dass ihr Favorit nicht eines von den genannten Bieren ist.

Eines der verschwiegenen Geheimnisse der Braubranche ist außerdem die Abhängigkeit von Rabatten. Denn: Bier ist eine verwurzelte Angelegenheit.

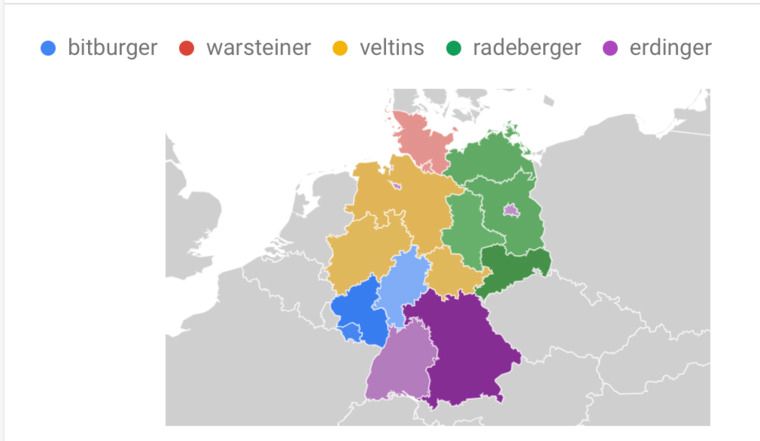

Daheim trinken die meisten Menschen zunächst einmal das Bier aus der Region, die sie mit „Heimat“ identifizieren. Das zeigt auch die Suche nach Biermarken: Keine schafft es, sich außerhalb der eigenen Region eine Dominanz bei Google Trends zu erarbeiten.

Brauer wissen, dass es eine Option gibt, das zu ändern: Sonderangebote. Es gibt eine signifikant große Klientel, die für Rabatte ansprechbar ist.

Der Grund ist natürlich die Uniformität des Produktes, wie uns BWL- und VWL-Studierenden in Münster mit dem geschätzten Marketing-Prof Klaus Backhaus vor Augen führten. Zu seinem Repertoire gehörte eine Bier-Blindverkostung, zu der er Studierende auf die Bühne bat, die von sich selbst behaupteten, Ahnung von Bier zu haben. Ergebnis Jahr für Jahr für Jahr: eine minimale Zahl von Treffern, nicht mal Alt erkannten die ProbandInnen.

Und wenn ein Jever nun mal nicht signifikant anders schmeckt als ein Krombacher oder Warsteiner, kauft der Kunde halt das Günstigste. Von Oettinger und Paderborner hält ihn oder sie letztlich nur das Image der Discountmarken ab.

Natürlich ist das Reinheitsgebot in diesem Zusammenhang einer der größten Branchenfehler. Es spielt zwar eine Bekömmlichkeit und Natürlichkeit vor, macht aber Experimente mit Bieren, die in anderen Ländern Alltag sind, unmöglich.

In der Gastronomie ist der Zusammenhang zwischen Regionalität und Austauschbarkeit ähnlich. Dazu sei angefügt, dass Brauereiverträge mit Gastronomen ja keine klassische Lieferantenbeziehung darstellen. Es gibt Goodies wie Sonnenschirme für die Restaurantterrasse oder sogar Darlehen für die Lokalausstattung, alles nur um die exklusive Biermarke zu sein.

Zunächst trinken die Gäste einer Kneipe oder eines Restaurants das, was da ist – und das ist oft das lokale Bier, weil örtliche Brauereien ihren Stammmarkt abdecken wollen. Niemand aber trifft sich mit seinen Freunden nicht in der Kneipe, die er ansonsten schön und angenehm findet, weil es dort Warsteiner oder Bitburger gibt, das Bier ist Nebensache.

Drei Meteoriten für die Brausaurier

In diese Gesamtsituation des Marktes knallen nun gleich drei Meteoriten, die Saurier zu zerschlagen.

Zum einen die großen internationalen Biere mit ihrer viel cooleren Kommunikation. Während die deutschen Biermarken Bildwelten erzeugen, die vor dem inneren Auge der Trinkenden stattfinden sollen – also perfektes Perlen, Wald, Segelschiffe oder Strand –, richtet sich Heineken auf das, was in der Außenwelt passiert: coole Bars oder lang arbeitende Büromenschen. Bei den deutschen Marken gilt es, die Augen zu schließen, bei Heineken, sie aufzureißen. Die deutschen bauen Traumwelten auf, Heineken macht die Realität unterhaltsamer.

Der andere Meteorit, besser ein Hagel aus Gesteinsbrocken: Craftbiere.

Zu jenem Entscheider sagte ich ja, dass er recht habe, wenn er glaubt, dass die jungen Wettbewerber nicht so groß werden wie sein Arbeitgeber. Aber da ist der Haken: Sie wollen das auch gar nicht.

Die Craftbrauer wollen ein profitables Geschäft auf die Beine stellen und die Qualität produzieren, von der sie glauben, dass die Welt sie braucht – ähnlich wie sehr viele Winzer. Somit müssen sie sich nicht mit Herausforderungen herumschlagen, die große Anbieter haben: die Finanzierung von Wachstum, harte Verhandlungen mit dem Handel, hohe Fixkosten.

Gäbe es nur ein, zwei, drei Craftbrauer in Deutschland, die Gelassenheit der angestammten Anbieter wäre gerechtfertigt. Nur wurde Bierbrauen durch neue Technologie demokratisiert: Im Extremfall kann heute jeder im Wohnzimmer selbst Bier herstellen, 2019 verkaufte Aldi Süd ein Brauset für 40 Euro. So entstand eine Situation, die Verlage aus der Blütezeit des Bloggens kennen: Mit einem Mal kann jeder so was machen wie sie – wie damit umgehen?

Noch dazu treten die Neuen entspannter, zeitgeistiger und sympathischer auf als die Alten. Denn Warsteiner glaubt eben auch den 68-jährigen Stammtrinker in Kattenvenne ansprechen zu müssen – Brlo, Brauquadrat oder Schwarze Rose können sich erlauben, spitzere Zielgruppen intensiv zu bespielen.

Diese zeitgemäße Ansprache machte Menschen im ersten Schritt neugierig. Dann aber merkten viele, dass jene Biere anders und oft auch besser schmeckten als die deutschen Massenbiere. Und dass in einem Craftbeer-Shop eine solch individuelle Beratung stattfindet wie im Weinladen. Natürlich wollen das nicht jene, die in der Alkoholbranche als „Wirkungstrinker“ bezeichnet werden, sondern jene mit einem Gefühl für Image oder für Genuss – und die sind oft zahlungskräftiger und -freudiger.

Wie groß die im Hintergrund schwelende Lust auf anderes als Standardbier ist, zeigt der Erfolg von kleinen Traditionsbrauereien, die nun über ihre Stammregion hinaus vertrieben werden. Das Helle von Tegernseer hat den Markt bereitet für andere Helle – auch weil die Brauerei immer wieder Lieferschwierigkeiten hat. Ein anderes Beispiel ist der Erfolg des Tannenzäpfle aus der Staatsbrauerei Rothaus: Mancher gesteht ihm eine besondere Qualität zu, einfach weil es handgemacht wirkt (aber bei einem Blindtest – glaube ich – nicht wirklich punkten könnte).

Sprich: Den angestammten Marken entzieht der Craftbier-Markt quantitativ hinnehmbar viele Käufer – qualitativ aber jene, die weniger affin gegenüber Sonderangeboten sind. Somit sinkt die Preisbereitschaft insgesamt, und die Fernsehbiere rutschen in einen Preiswettbewerb mit den Billiganbietern wie Paderborner oder Oettinger.

Auftritt des dritten Meteoriten: die Coronapandemie.

Sie beschleunigte die Entwicklung im Biermarkt auf zwei Ebenen. Zum einen schlitterten die großen Brauer in Probleme, weil ihr Gastronomiegeschäft – das 2019 18% der Umsätze ausmachte – zusammenbrach.

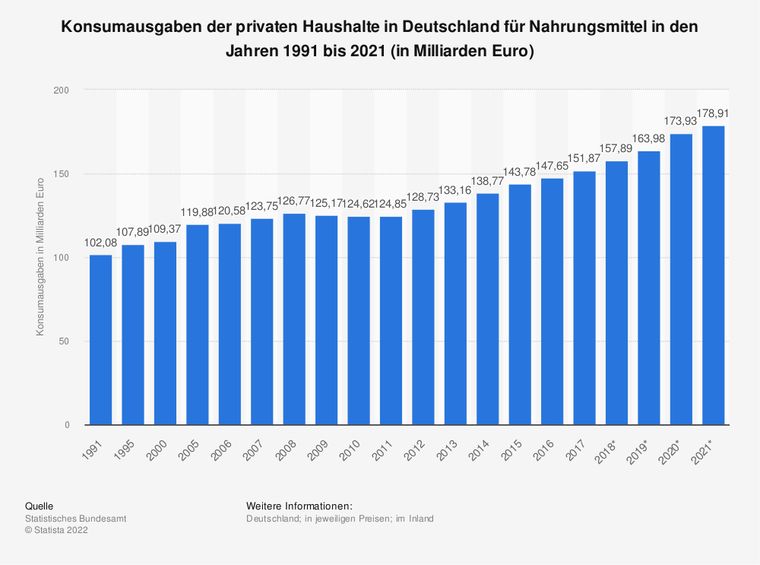

Gleichzeitig nahm eine Entwicklung in Deutschland an Fahrt auf, die schon vor der Pandemie langsam begonnen hatte: ein großer Teil der Menschen legt mehr Wert auf die Qualität des Essens.

Wie sehr dies schon Allgemeingut ist, realisierte ich jüngst beim Besuch der Rheinkirmes in Düsseldorf für unseren Podcast „Völlerei & Leberschmerz“: Ein großer Teil der Futterstände betonte in irgendeiner Art und Weise Qualität – nachzuhören in jeder Podcast-App oder unter diesem Link.

Besonders bemerkenswert fand ich das Schild an einem Backfischstand:

Denn die Familie Kuhlmann setzt nicht nur voraus, dass Besucher der größten Kirmes am Rhein wissen, was ein Pangasius ist – sie gehen auch davon aus, dass die eher niedrige Qualitätsstufe des Fisches bekannt ist.

In der Pandemie haben viele Menschen sich koch-, back- und esstechnisch fortgebildet. Wir alle kennen die Geschichten der NeubäckerInnen, andere nutzten Liefer- und Abholmenüs, um zum ersten Mal Kontakt zur Sterne-Gastronomie aufzunehmen. Hinzu kommt der steigende Anteil an Veganern und Vegetariern, die sich im Handel wie in der Gastronomie ständig fragen müssen, ob sie ein bestimmtes Essen mit ihrem Ernährungsstil kompatibel ist

Deshalb zählt auch die Weinbranche im Gegensatz zu den Brauereien zu den Gewinnern der Pandemie. Sie adressiert Qualität aus ihrer Historie heraus, Themen wie Biodynamie oder Veganismus werden schon länger offen diskutiert.

Und in Sachen Gastronomie hat es zwar viele Standorte hinweggerafft – gefühlt aber macht alle fünf Minuten eine Weinbar auf. Deren Betreiber klagen recht selten, im Gegenteil. Nachzuhören ist das auch bei Deutschlands Weinpodcast Nummer 1 „Terroir und Adiletten“.

Das liegt natürlich auch daran, dass die Kommunikation in Weinbars anders verläuft als in der biergetriebenen Gastronomie. In einer Weinbar entsteht über die höhere Auswahl an Produkten ein anderer, beratungsgetriebener Kontakt und dadurch auch eine andere Bindung zwischen Gast und Lokalität. In Sachen Bier ist das nicht nötig – denn die Auswahl ist ja praktisch nicht vorhanden. Der Gast lässt sich nicht beraten, er bestellt. Auch hier hat die Bierbranche also einen strategischen Fehler begangen, indem sie die Auswahl beschnitt. Dass es anders geht, zeigen ja Pubs in Großbritannien: Sie haben mehr Auswahl und sofort entsteht eine andere Form von Kommunikation.

Wer das nicht glaubt, dem lege ich nicht nur das neue „Rheinton 2.0″ in Düsseldorf ans Herz, sondern auch die „Bar Freundschaft“ in Berlin-Mitte, in der Terroir-Adiletten-Podcaster Willi Schlögel ein Gastwirt alter Schule ist und versucht, zu jedem Kontakt aufzubauen, der die „Freundschaft“ betritt – für mich einer der ganz großen Gastgeber des Landes.

Diese drei Meteoriten – internationale Marken, Craftbrauer und die Pandemie – haben die deutschen Brauer in eine klassische Disruptionssituation gebracht.

Können sie sich daraus lösen?

Aus Fernsehbieren müssen Internetbiere werden

Theoretisch ginge das. Aber wie so oft bei Unternehmen in solchen Lagen stellt sich die Frage: Sind sie dafür noch flexibel und änderungsbereit genug?

An einem Punkt arbeiten sie bereits: Auch die Fernsehbiere haben ihr Angebot erweitert. Die einen starten historisch anmutende Submarken, andere craftbeerähnliche Linien. Zeitgemäß wirken sie dabei eher selten. Eher kommen die einen daher wie eine westmünsterländische Kneipe, in der seit den 70ern nur mal gestrichen wurde, und die anderen kommen daher wie ein Frühsechziger mit umgedrehter Basecap auf dem Schädel.

Was fehlt, ist Kommunikation. Stattdessen: Werbung. Die dominiert zum Beispiel die Social-Accounts der Marken, gern verbunden mit Gewinnspielen oder Sonderangeboten. Teilweise ist es schon zu viel erwartet, dass die Marke mit Kundenkommentaren interagiert.

So funktioniert Marketing im 21. Jahrhundert aber nicht mehr. Neben zeitgemäßen Produkten in aktuellem Look (beides mit hinnehmbarem Aufwand aufdiebeinestellbar) bräuchten die Unternehmen eine kommunikative Grundposition, die Bereitschaft zum Ausbau und die Ressourcen das überhaupt zu tun.

Nicht nur im Social Web, auch in der Klassik-Kommunikation fehlt es an Zeitgeistigkeit. Ansätze gibt es, zum Beispiel die wirklich kreative Kampagne von Krombacher zum Heavy-Metal-Festival in Wacken.

Als Funfact darf man ergänzen, dass zum Beispiel auf der Homepage von Krombacher zwar die zugehörige Pressemitteilung zu finden ist, das Video aber nicht eingebunden wurde, sondern nur sparsam verlinkt – so machte man das halt, ungefähr anno 1999.

In der Gastronomie stellt sich die Frage, ob sich Bier nicht auch auf eine höhere Ebene heben lässt. Vielleicht könnten die Marken Bier-Sommelier-Ausbildungen starten oder ihre craftartigen Untermarken fördern. Genauso könnten die Marken aber die Social-Auftritte ihrer kooperierenden Gastwirte unterstützen, indem sie zu einer Art Content-Fabrik mutieren. Gastwirte, die Interesse daran haben, bekämen dann kreative Motive mit Bierwerbung, die auch das Logo ihrer Gaststätte enthielte. So etwas gibt es nicht für umme – aber für einen hinnehmbaren Preis.

Sprich: Die Fernsehbiere müssten zu Internetbieren werden.

Wenn man dann aber hört, dass bei einer dieser Marken die Inhaberfamilie sich schon mit der Veröffentlichung von Pressemitteilungen schwertut, ahnt der Beobachter: Dieser Weg wird kein leichter – er könnte ein unmöglicher sein.

Und was, wenn die Wende nicht gelingt?

Stellen wir uns eine Halle mit Braukesseln vor, das Bild ist schwarz-weiß. Draußen klatschen Regenschauer vor die gläserne Panoramawand. Der schlecht-rasierte Braumeister blickt mit tief geränderten Augen auf seinen Chef.

Schweigen.

„Uns bleibt immer noch der Preis“, sagt der Geschäftsführer und geht schleppenden Schrittes gen Ausgang. Die Kamera erhebt sich, der Winkel zieht auf – „Das Ende“.

Aus derzeitiger Sicht ist es der wahrscheinlichste Ausgang, dass die Fernsehbiere noch stärker in einen Preiskampf rutschen. Dieser wird sie zwingen, ihre Strukturen anzupassen, was zu Personalabbau und Standortschließungen führen dürfte.

Wie sehr sich die Dinge derzeit ändern, zeigt wohl ein Deal, der kürzlich bekannt wurde: Warsteiner öffnet seine Vertriebswege für Brewdog, den größten Craftbrauer Europas (Disclosure: Ich besitze 2 Anteilsscheine an den crowdfinanzierten Brewdogs).

In der Welt des Internets würde dieses Abkommen wohl mit einem Tierbild illustriert werden: Mit einem zerzausten Golden Retriever, der sich vor einem fauchenden Kater auf den Rücken liegt und demütig seinen Bauch präsentiert.