Drei Grafiken zeigen dramatische Fakten über den Arbeitsmarkt

Der Arbeitskräftemangel verschärft sich. Bis 2035 drohen Deutschland 3,5 Millionen weniger Erwerbstätige. Expertinnen sagen: Firmen sind bei ihren Beschäftigten viel zu kurzsichtig.

Düsseldorf. 3,5 Millionen: So viele erwerbstätige Menschen könnten dem Arbeitsmarkt in den kommenden zehn Jahren verloren gehen. Die Zahl der Wochenarbeitsstunden könnte im schlimmsten Fall um 130 Millionen einbrechen. Das zeigt eine Berechnung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB), die das Handelsblatt ausgewertet hat. Selbst wenn fast 500.000 Menschen jährlich nach Deutschland einwandern würden, würde die erwerbsfähige Bevölkerung bis 2035 um 1,5 Millionen Menschen sinken.

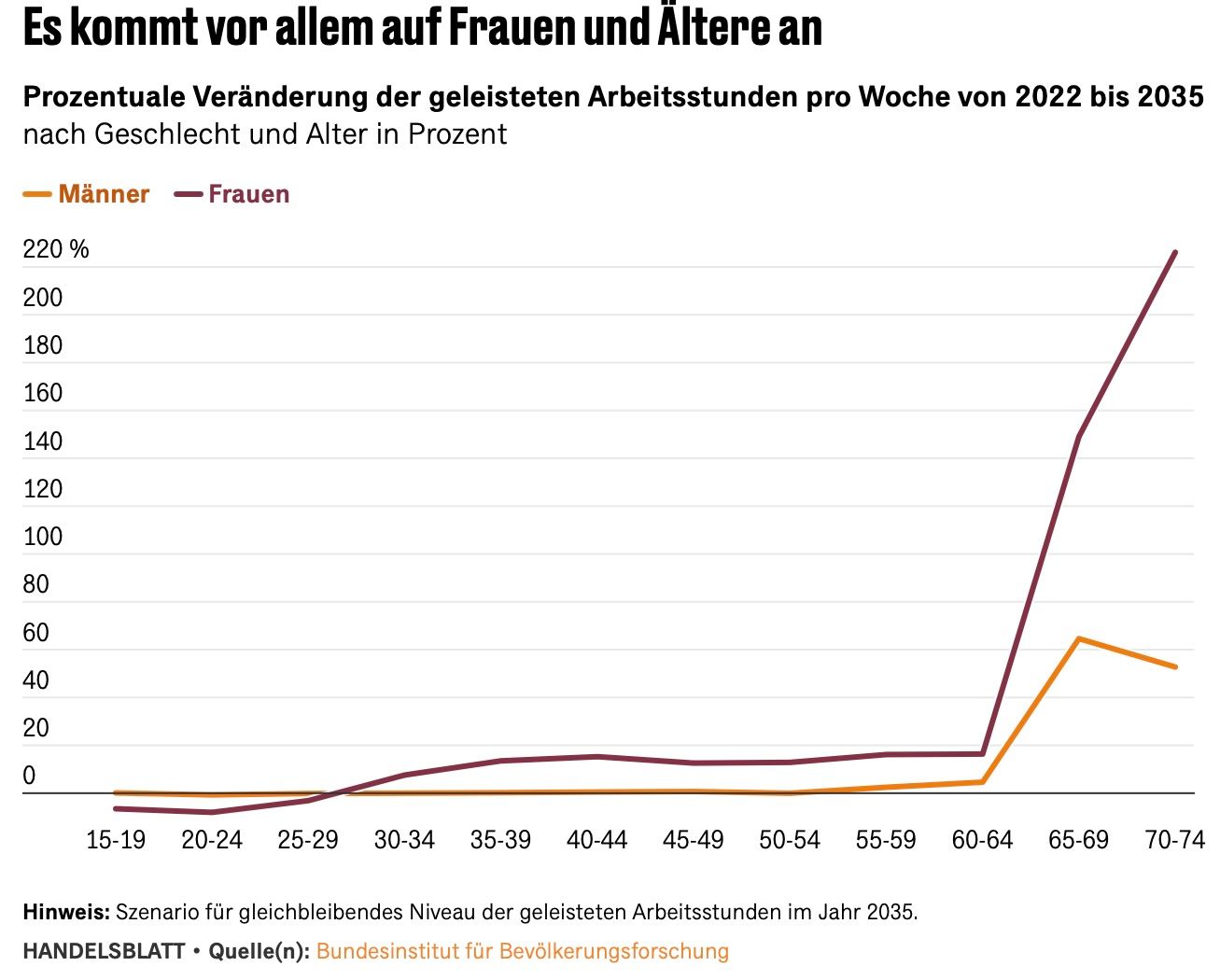

Damit in zehn Jahren genauso viel – oder sogar mehr – gearbeitet werden kann, kommt es vor allem auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Menschen an. Die folgenden Grafiken zeigen, wie viel mehr diese beiden Gruppen arbeiten müssen, um das aktuelle Erwerbsvolumen zu halten.

Wirtschaftsexpertinnen erklären zudem, was Unternehmen tun können, um Frauen und ältere Menschen bereits jetzt als Arbeitnehmende stärker an sich zu binden. Und eine Personalberaterin schildert, auf welche Probleme Unternehmen aktuell noch kaum reagieren.

Es fängt bei der Problemanalyse an: Denn die Unternehmen müssten den drohenden Wegfall der Arbeitskräfte viel stärker als Problem wahrnehmen, sagt Anna Lüttgen vom Personaldienstleister Hays. „Viele Unternehmen denken aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage, es gäbe keinen Fachkräftemangel“, sagt sie.

So schleiche der demografische Wandel im Hintergrund mit, bis es in den nächsten Jahren zu einem „Kipppunkt“ komme, „an dem die Unternehmen den Arbeitskräftemangel plötzlich sehr deutlich spüren werden“. Laut BiB fällt das Erwerbsvolumen bereits zwischen 2027 und 2030 stark ab, weil hier geburtenstarke Babyboomer-Jahrgänge in Rente gehen.

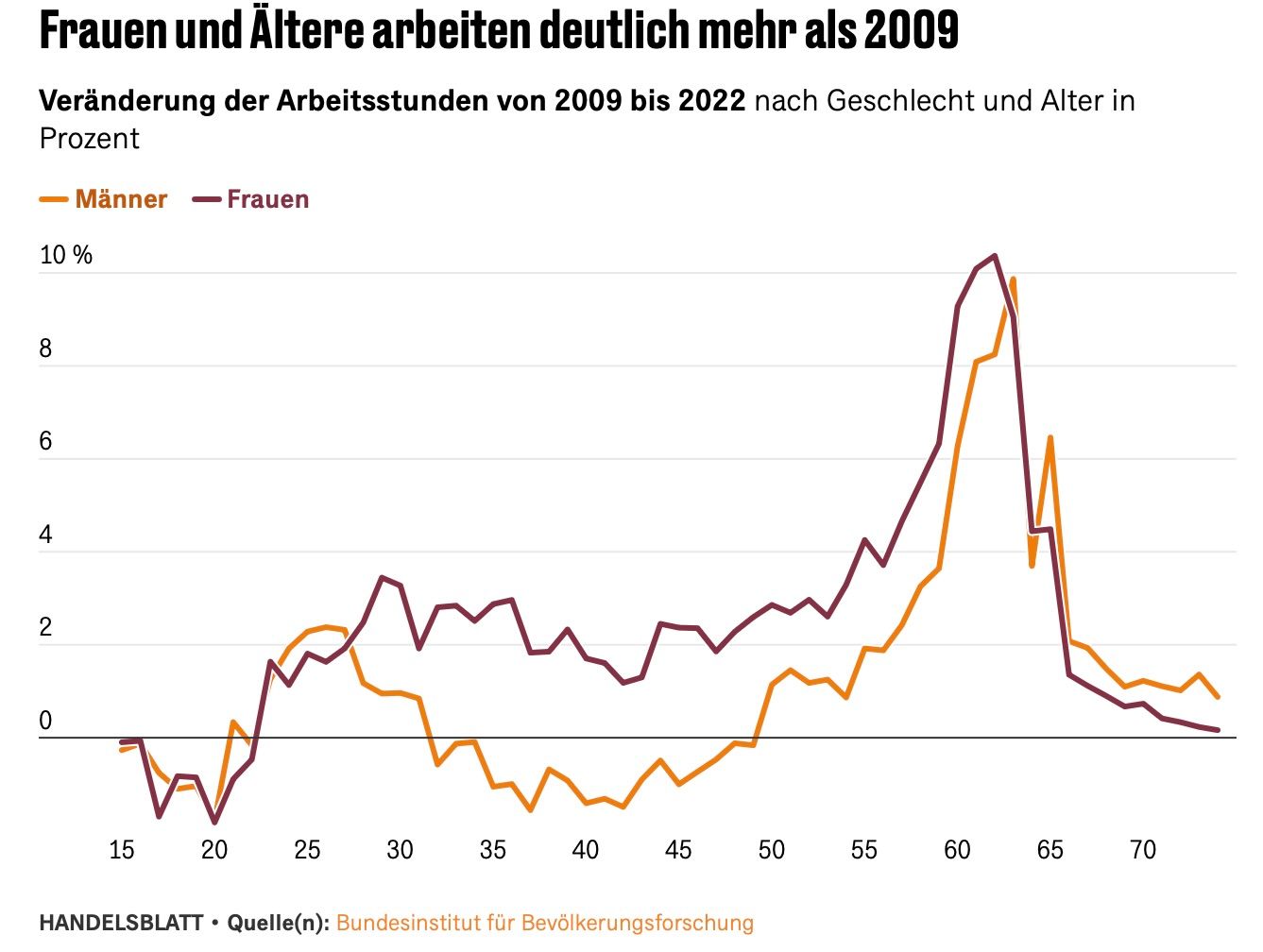

Um die Zahl der Arbeitskräfte in Deutschland halbwegs konstant zu halten, kommt es demnach vor allem auf die Erwerbstätigkeit von Frauen, von Beschäftigten über 55 Jahre und von Migranten an. Die BiB-Daten zeigen, dass das Arbeitsvolumen aktuell nur so hoch ist, weil Frauen und Ältere bereits in den vergangenen Jahren mehr gearbeitet haben.

Bei der Migration rechnet das BiB in vielen Szenarien mit einem durchschnittlichen Einwanderungssaldo von 330.000 Menschen pro Jahr nach Deutschland.

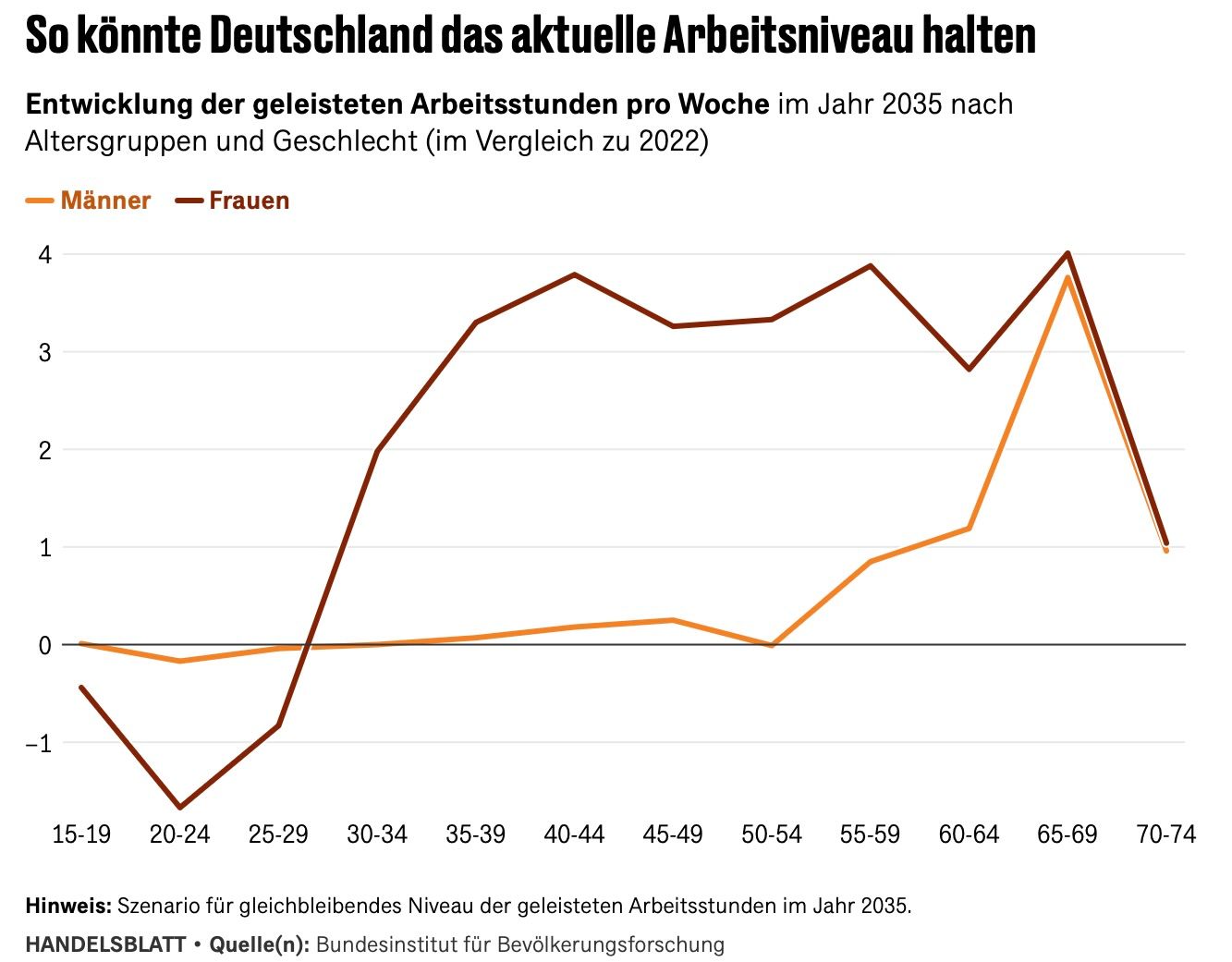

Für das Handelsblatt hat das BiB in weiteren Szenarien errechnet, wie sich die Arbeitsleistung von Männern und Frauen bis 2035 entwickeln könnte. Ein Szenario zeigt, wie sich die aktuelle Zahl der Arbeitsstunden halten ließe.

Studienautor Harun Sulak beschreibt, dass dafür die Arbeitsleistung westdeutscher Frauen auf das Niveau der ostdeutschen Frauen gehoben werden müsste: 2022 arbeiteten die Frauen im Osten 3,2 Stunden mehr pro Woche. Wenn westdeutsche Frauen künftig genauso viele Arbeitsstunden leisten würden, könnte der Fachkräftemangel entschärft werden.

❗️Das Handelsblatt wird 79 – und Sie feiern mit!

Frauen in Ostdeutschland gehen immer öfter in Teilzeit

Doch Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), erkennt einen gegenläufigen Trend: „In Ostdeutschland nimmt der Teilzeitanteil zu und der Vollzeitanteil ab. Gleichzeitig steigt in Westdeutschland zwar nicht der Vollzeitanteil, aber der Anteil an Frauen, die überhaupt erwerbstätig sind. Klassische Hausfrauen gibt es kaum mehr“, sagt Wrohlich.

Die meisten Deutschen würden das Modell, in dem ein Partner – meistens männlich – Vollzeit arbeitet und der andere in Teilzeit, als optimal ansehen. „Dass Mütter in Teilzeit arbeiten, wird gesellschaftlich mittlerweile geschätzt – bei Vollzeit hört der Spaß aber auf“, bemängelt Wrohlich.

Bei der Erwerbstätigkeit von Frauen spielt die unbezahlte Sorgearbeit eine große Rolle, also alle Tätigkeiten rund um Familie und Haushalt, die nicht bezahlt werden. „Wenn Frauen nun noch mehr Erwerbsarbeit leisten, wissen sie oft nicht, wie sie dazu auch noch die Hausarbeit und die Kinderbetreuung stemmen sollen“, so Wrohlich.

Dazu sind die finanziellen Anreize oft schlecht: Wenn der andere Partner gut verdiene, verringere sich durch die Steuersätze mit ein paar zusätzlichen Wochenstunden der Frau das Haushaltsnettoeinkommen oft sogar. „Das ist ein wichtiger Aspekt, besonders wenn der neue Bundeskanzler betont, dass wir alle wieder mehr arbeiten müssen“, sagt Wrohlich. „Solange steuerlich noch begünstigt wird, dass Frauen weniger arbeiten, wird sich nichts verändern.“

Warum kehren Frauen nicht in Vollzeit zurück?

Das größte Potenzial sieht Wrohlich indes bei Frauen, die bereits ältere Kinder haben. Sie arbeiten oft in einer Teilzeitbeschäftigung weiter, obwohl das Betreuungsproblem sich verringert. „Warum kehren sie so selten in eine Vollzeitbeschäftigung zurück? Ein Grund könnte sein, dass in Teilzeit weniger Karriere gemacht wird“, sagt Wrohlich. „Wer weniger befördert wird, ist weniger motiviert und denkt sich dann: Jetzt muss ich auch nicht noch meine Stunden aufstocken.“

Anna Lüttgen von Hays appelliert an Firmen, ihren Beschäftigten flexible Lösungen anzubieten. Forscherin Wrohlich meint, Unternehmen müssten größere Karrierechancen auch in Teilzeit ermöglichen und attraktive Angebote zur Aufstockung der Stundenzahl machen.

Prozentual gemessen müssten Frauen und Ältere am meisten aufstocken, um das aktuelle Arbeitsniveau zu halten, wie die folgende Grafik zeigt. Ab dem 35. Lebensjahr müssten Frauen die Arbeitsleistung demnach um mehr als zehn Prozent steigern – die 70- bis 74-jährigen Frauen sogar um mehr als 200 Prozent. Denn aktuell arbeiten Frauen in dieser Altersgruppe durchschnittlich 0,46 Stunden pro Woche, im BiB-Szenario wären es in zehn Jahren 1,5 Stunden.

Gerade bei den über 65-Jährigen sieht das BiB noch Möglichkeiten, das Erwerbsvolumen deutlich zu steigern. Laura Romeu Gordo vom Deutschen Zentrum für Altersfragen erklärt, dass aber unterschieden werden müsse zwischen drei Gruppen:

Menschen, die noch arbeiten können und wollen

Menschen, die noch arbeiten können, aber nicht mehr wollen

Menschen, die nicht mehr arbeiten können

„Vor allem für die ersten beiden Gruppen muss es bessere Anreize geben, um wieder oder mehr zu arbeiten“, fordert Romeu Gordo. Einfach das Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen, hält sie für keine sinnvolle Strategie. Und es gehe nicht nur um Steuervorteile. Auch die Unternehmen selbst könnten viel dazu beitragen, die Attraktivität des Arbeitens im Alter zu erhöhen.

„Unternehmen müssen in ihre älteren Mitarbeiter investieren und signalisieren: Es ist egal, ob du 63 oder älter bist, du bist für uns wichtig, und wir wollen dich behalten.“ Dazu brauche es gezielte Weiterbildungsstrategien, um ältere Angestellte etwa bei der zunehmenden Digitalisierung mitzunehmen.

Gerade hier seien viele Firmen aber noch weit hinterher, bemängelt Anna Lüttgen von Hays. Unternehmen seien gut darin, Abfindungspakete für arrivierte Mitarbeiter zu schnüren. Aber die wenigsten Unternehmen hätten Programme, um ältere Beschäftigte länger zu halten oder aus der Rente zurückzuholen.

Das liege auch an einer kurzsichtigen Strategie: „Viele Firmen schauen bei der Personalplanung auf die nächsten drei bis sechs Monate.“ Dabei komme es gerade jetzt darauf an, die Firma veränderungsfähig zu machen.

Und das, obwohl unklar ist, wie viele Arbeitskräfte ein Unternehmen künftig überhaupt noch brauchen wird. „Viele Unternehmen haben die Hoffnung, dass sie den Fachkräftemangel mit KI auffangen können“, so Lüttgen. Wie viele Beschäftigte die Unternehmen in den kommenden Jahren brauchen, könne aktuell aber „keine Firma genau benennen“.

❗️Das Handelsblatt wird 79 – und Sie feiern mit!