Elektroantrieb macht Wasserstoff-Lkw zum Ladenhüter

Noch setzten Entwicklungsfirmen beim Wettrennen um den emissionsfreien Lkw auf grünen Wasserstoff. Doch Batteriemotoren haben längst die Nase vorn – selbst bei schweren Trucks.

Duisburg. Martin Daum, Vorstandschef des weltgrößten Lkw-Herstellers Daimler Truck, redete sich am Dienstag vergangener Woche in Rage. „Warum bringen Sie nicht serienmäßig Wasserstoff-Lkws auf den Markt“, werde er ständig gefragt, erzählte der Chef des Dax-Konzerns und präsentierte umgehend die Antwort: „Weil es keinen Wasserstoff auf dem Markt gibt.“

Niemand wolle solche Lkw kaufen, berichtete Daum. Viele Firmenkunden seien sogar bereit, mehr für diese Modelle zu zahlen, doch es gebe für den Betrieb keine Infrastruktur. „Die Nachfrage ist deshalb schlicht nicht da“, beklagte der 63-jährige Spitzenmanager auf einem von Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer einberufenen Expertenforum in Duisburg.

Dabei scheint kaum ein zweiter alternativer Treibstoff derart geeignet, den Diesel in Zukunft beim Lkw zu ersetzen wie Wasserstoff. Das per Elektrolyse aus Wasser erzeugte Gas lässt sich innerhalb von 15 Minuten betanken, ist ungiftig und braucht in stark komprimierter Form wenig Platz.

Dennoch gibt es deutschlandweit pro Monat kaum zwei Dutzend Neuzulassungen. Allein Hyundai verkauft ein Serienfahrzeug auf dem deutschen Markt – und das auch erst seit vergangenem November über den Vermieter Hylane. Stattdessen gewinnt der Batterieantrieb bei schweren Lkw immer deutlicher an Vorsprung, obwohl die Technik unter erheblichen Nachteilen leidet.

Für den Standort Deutschland, dessen Regierung das Land spätestens 2045 klimaneutral machen will, ist dies eine beunruhigende Nachricht. Denn gerade der Lkw-Verkehr trägt erheblich zum umweltschädigenden Kohlendioxid-Ausstoß bei. 8,4 Prozent der weltweiten Emissionen, errechnete die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC, stammen von den mehr als 3,5 Tonnen schweren Trucks. Für Deutschland ergibt sich eine Quote von 5,2 Prozent.

Bau von Wasserstoff-Tankstellen geht nur schleppend voran

Damit sorgen die Brummis global für dreimal so viel Klimagas wie der weltweite Schiffsverkehr, was die EU-Kommission zu einer strengen Vorgabe veranlasst hat: Bis 2040, verlangte sie, sollen neue Lkw 90 Prozent weniger Schadstoff ausstoßen als im Jahr 2019.

Dass es mit dem H2-Antrieb im Lkw-Verkehr kaum vorangeht, liegt nicht zuletzt an staatlicher Regulierung. Wie zuletzt in Rostock-Laage beklagen Investoren vielerorts überlange Genehmigungsverfahren für Wasserstoff-Tankstellen, in Hamburgs Hafencity endete die Duldung einer H2-Station nach zehn Jahren aus Gründen des Denkmalschutzes.

In Kempten, wo ein kommunaler Zweckverband zunächst eine Anlage plante, sorgte sich die Untere Verkehrsbehörde um die mögliche Behinderung von Fahrradfahrern durch den Tankbetrieb. Die Ruhrgebietsstadt Duisburg orderte bis zum Jahr 2030 insgesamt 100 Wasserstoff-Busse, von denen die ersten 14 bereits im kommenden Jahr geliefert werden. Eine Tankstelle aber wird es dort vor 2025 nicht geben.

Mitunter klingen die rechtlichen Bestimmungen absurd. „Bis 2027 müssen wir dafür sorgen, dass Diesel-betriebene Stadtbusse die Euro-Norm 7 erreichen“, sagt Peter Laier, Nutzfahrzeugchef des Autozulieferers ZF. „Doch schon ab Ende 2029 haben sie alle elektrisch zu sein.“ Es fehle seinem Unternehmen die Klarheit, wo es nun in Entwicklung zu investieren gilt. Tatsächlich sollen auf Drängen der EU-Kommission, das sie im Februar 2023 als Vorschlag formulierte, sämtliche neuen Stadtbusse ab 2030 emissionsfrei fahren.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Batterieantrieb: Hohes Gewicht, bescheidene Reichweite

Weil die Infrastruktur fehlt, setzt man indes mehr auf Batteriebetrieb statt auf Wasserstoff. Obwohl das hohe Gewicht der Akkus – die Rede ist von mehr als drei Tonnen – die zulässige Zuladung der Trucks reduziert. Die Reichweite erwies sich bislang im Vergleich zum Diesel ebenfalls als bescheiden, und auch die langen Ladezeiten an den Stromtankstellen bremsen die Lieferzeiten.

Entsprechend prognostizierte McKinsey noch Anfang des Jahres für 2024 weniger als 30.000 Zulassungen von E-Trucks in Europa und Nordamerika. Um den Lkw-Verkehr zu elektrifizieren, errechnete die Unternehmensberatung, bräuchte es bis 2030 mindestens zwölf Giga-Factorys für Batteriezellen. Darüber hinaus würden dadurch weltweit sechs Prozent mehr an Strom benötigt – ebenso wie 450 Milliarden Dollar an Investitionen in die Infrastruktur.

Doch die Hürden für den E-Betrieb schrumpfen deutlich schneller als erwartet. Vor Kurzem erst stellte MAN einen Elektrotruck vor, der dank hoher Ladeleistungen bei kurzen Ladezeiten selbst für den schweren Fernverkehr geeignet scheint. „Mit einer Tagesreichweite zwischen 600 und 800 Kilometern“, bestätigte der Verband der Automobilindustrie (VDA), sei das Fahrzeug „rund zweimal so effizient wie im Vergleich zu heutigen Verbrenner-Lkw, aber auch zu Brennstoffzellen-Lkw“.

Europaweites Ladestellennetz soll kommen

Hinzu kommt der clevere Ausbau der Ladeinfrastruktur. Unter dem Markennamen „Pulse“ etwa baut die BP-Tochter Aral derzeit an einem europaweiten Ladestellennetz, das sich vor allem an den wichtigen Transport-Korridoren orientiert – mit extra langen Ladebuchten für die Trucks. „Im vergangenen Jahr haben wir damit begonnen“, sagt Vorstandsmitglied Alexander Junge, „in sechs bis sieben Jahren soll das pan-europäische Netz stehen.“

Einer dieser Korridore in Deutschland besteht bereits. Er reicht von Dortmund über Düsseldorf, Köln und Bad Honnef bis nach Rheinböllen, Rüsselsheim und Mannheim. „Jetzt wollen wir ihn nach Belgien und in die Niederlande erweitern“, sagt Junge.

Die Ladepunkte für Lkw verbindet Aral dabei üblicherweise mit Convenience-Einrichtungen für die Fahrer. Wie schon bei den deutschlandweit 800 Aral-Benzintankstellen soll es auch hier eine Kooperation mit Rewe-to-Go geben, damit Fahrer ihren Aufenthalt während des Ladevorgangs für Einkäufe oder Snacks nutzen können. Auch mit Supermärkten des Kölner Lebensmittelhändlers arbeitet Aral Pulse zusammen. Die ersten von ihnen sind in Wiesbaden und Ingolstadt zu besichtigen.

„Gesetzlich sind für Lkw-Lenker ohnehin 45-minütige Ruhezeiten jeweils nach einer vierstündigen Fahrtdauer vorgeschrieben“, erklärt Aral-Manager Junge. In dieser Zeit können die Fahrzeuge an unseren Ultrafast-Ladesäulen mit neuem Strom versorgt werden.“ Sie bietet Aral mit 300 Kilowatt (KW) Leistung an. Fürs Overnight-Charging stünden Ladestellen mit 140 KW zur Verfügung.

Wasserstoff-Verfechter geben noch nicht auf

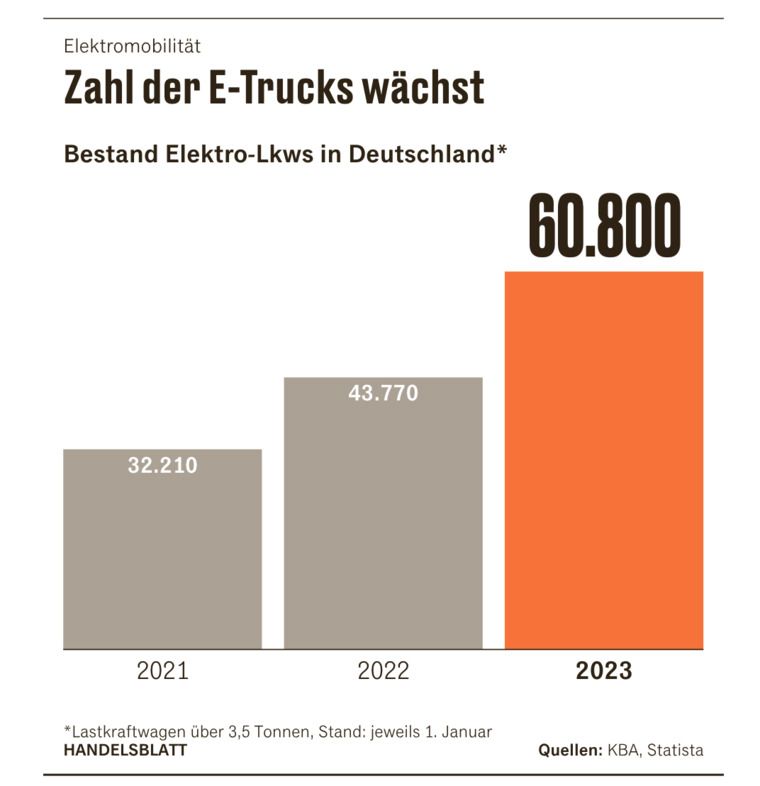

Die günstigen Bedingungen sorgen für eine überraschend starke Nachfrage. Die Zahl an Elektro-Lkw über 3,5 Tonnen nahm auf Deutschlands Straßen 2022 um gut ein Drittel zu und erreichte mit 60.803 Fahrzeugen einen neuen Höchstwert. Selbst bei den schweren batteriebetriebenen Nutzfahrzeugen über 16 Tonnen gab es hierzulande 829 Neuzulassungen.

Noch aber geben sich die Wasserstoff-Verfechter nicht geschlagen. So richtet auch H2 Mobility, ein Konsortium von Air Liquide, Daimer Truck, Hyundai, Linde, OMV, Shell und Total, sein Netz an Wasserstofftankstellen verstärkt auf den schweren Lkw-Fernverkehr aus. Dessen Trucks benötigen eine andere Ladetechnik als die bisherige Hauptkundschaft, die aus Privat-Pkw und Müllfahrzeugen besteht.

Im Vergleich zu den E-Zapfsäulen sind die Ladepunkte rar. Schon 90 Standorte in Deutschland reichen H2 Mobility aus, um sich als „weltweit größter Wasserstofftankstellenbetreiber“ rühmen zu können. „Wir sehen, dass das Tempo des Aufbaus zu schnell war“, berichtet Geschäftsführer Lorenz Jung angesichts der bescheidenen Nachfrage.

Dennoch kündigte der französische Konzern Air Liquide am vergangenen Dienstag eine verstärkte Ausweitung seiner Wasserstoff-Aktivitäten an. Dazu gehöre nicht nur eine Elektrolyse-Anlage in Oberhausen mit entsprechenden Pipelines zu Abfüllanlagen, an denen Tankwagen den Wasserstoff in Empfang nehmen. „Es sind zudem mehr als 200 Tankstellen geplant“, berichtete der fürs europäische Energiegeschäft verantwortliche Direktor Oliver Meyer.

„Ab Anfang 2024 werden wir in Oberhausen sieben Tonnen Wasserstoff am Tag produzieren“, kündigt er an. Wie viel davon dann tatsächlich an Lkw-Tankstellen ausgeliefert wird, ließ Meier allerdings offen.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot