Forschungsausgaben steigen in den USA schneller als in Europa

Sieben der zehn forschungsstärksten Unternehmen der Welt sind amerikanisch, nur eines ist deutsch. Es zeigt sich: Meist hilft viel Forschung auch dem Gewinn – mit Ausnahmen.

Düsseldorf. In keinem anderen Land geben Unternehmen so viel für Forschung und Entwicklung (F&E) aus wie in den USA. Die 135 US-Konzerne unter den weltweit 500 forschungsintensivsten börsennotierten Unternehmen investierten im vergangenen Jahr umgerechnet 524 Milliarden Euro in Innovationen. Das waren sechs Prozent mehr als 2023.

Das zeigen Berechnungen der Unternehmensberatung EY, die dem Handelsblatt vorliegen. Die 128 europäischen Unternehmen im Top-500-Ranking kommen dagegen zusammen nur auf 229 Milliarden Euro an Investitionen. Das ist zwar ein Plus von fünf Prozent, aber nicht einmal halb so viel wie in den USA.

Geringer ist in Europa auch der Anteil der Forschungsausgaben im Verhältnis zum Umsatz: Bei den US-Unternehmen sind es im Durchschnitt 7,7 Prozent, bei den Europäern nur 5,7 Prozent.

Die 31 deutschen Unternehmen, das sind in erster Linie Dax-Konzerne, steckten 2024 nur 5,5 Prozent ihres Umsatzes in die Forschung. Das waren 79 Milliarden Euro – vier Prozent mehr als im Jahr davor.

„Die Schere zwischen den USA und Europa geht noch etwas weiter auseinander“, sagt Henrik Ahlers, Vorsitzender der EY-Geschäftsführung, und warnt: „Innovationen sind der Schlüssel für langfristigen Geschäftserfolg, daher muss es uns zu denken geben, wenn US-Unternehmen dauerhaft deutlich mehr in Forschung & Entwicklung investieren als europäische Unternehmen.“

Die Ergebnisse des an die Bundesregierung gerichteten Frühjahrsgutachtens der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) zielen in dieselbe Richtung: „Bei der Wachstumsdynamik sowie bei Forschung und Innovation liegt Deutschland meist weit hinter den führenden großen Industrienationen China, Japan, Südkorea und USA und unter dem EU-Durchschnitt.“ Mit der andauernden Investitionszurückhaltung gehe eine Gefährdung des Forschungs- und Innovationsstandorts einher, schlussfolgern die Wissenschaftler.

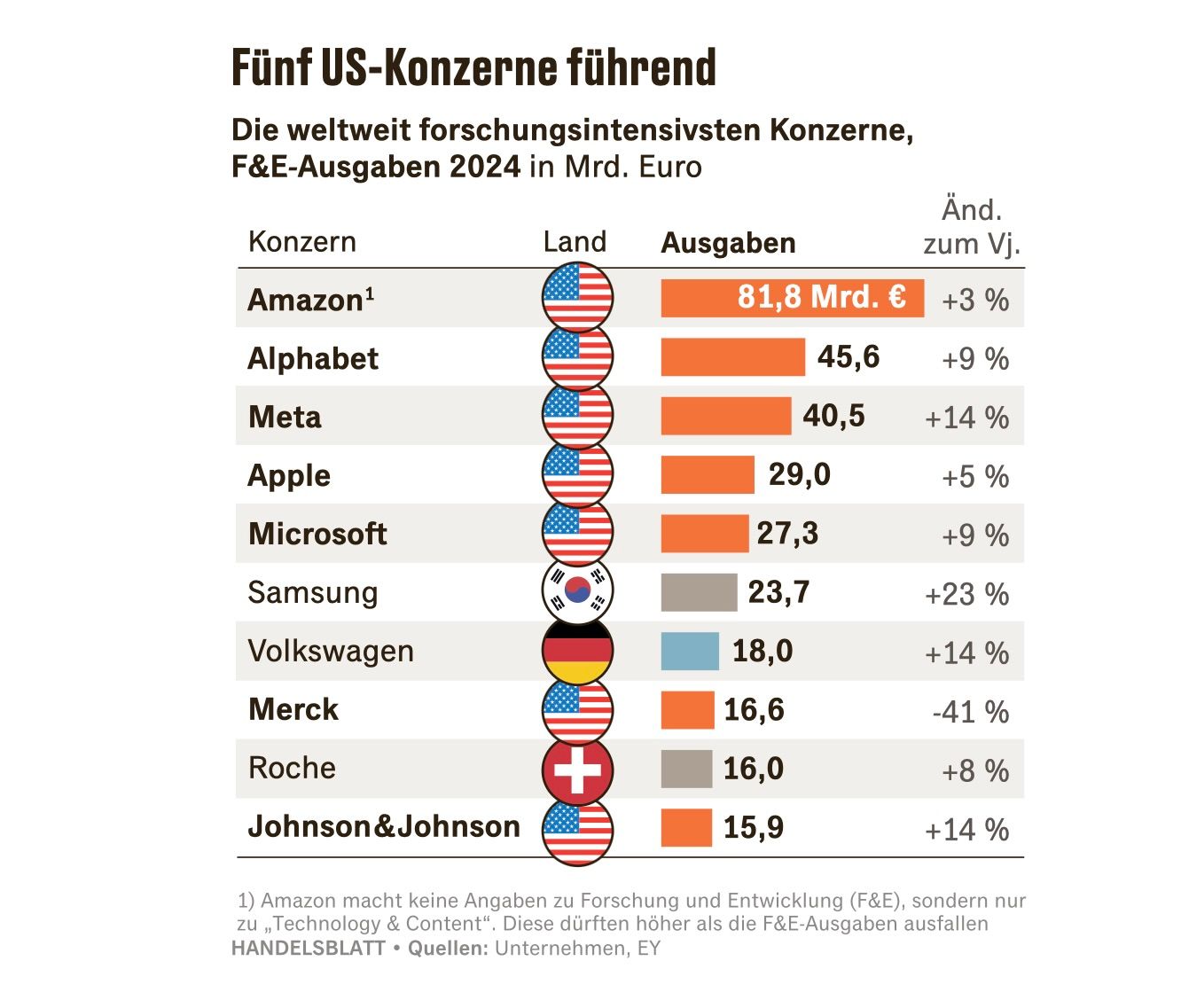

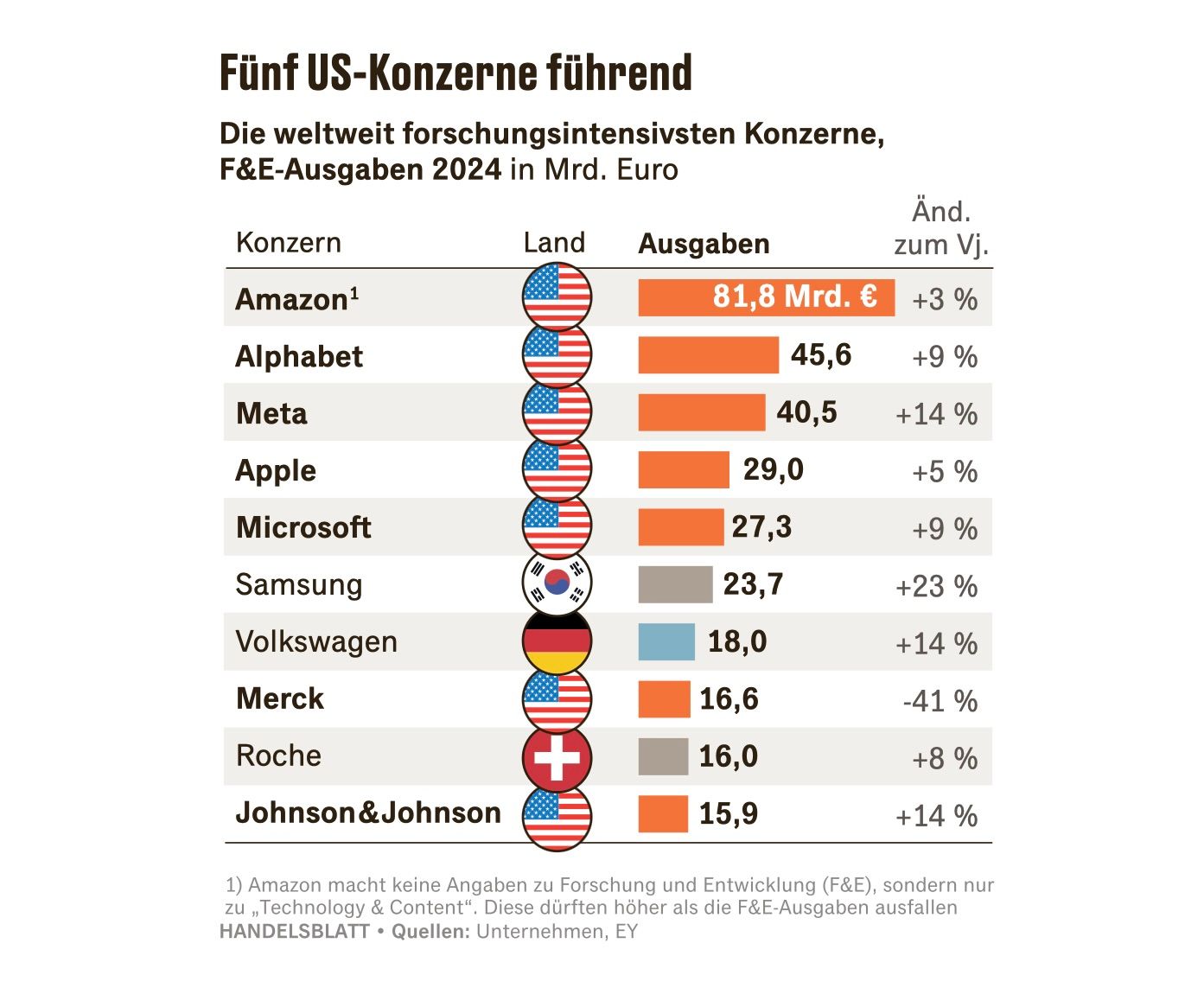

Fünf US-Tech-Konzerne forschen am meisten

Sieben der weltweit zehn forschungsintensivsten Unternehmen sitzen in den Vereinigten Staaten.

Amazon hat das größte Budget mit umgerechnet knapp 82 Milliarden Euro.

Dahinter folgen Alphabet, Meta, Apple und Microsoft.

Volkswagen auf Rang sieben mit 18 Milliarden Euro ist Europas forschungsintensivstes Unternehmen.

Der Zusammenhang zwischen Forschungsintensität und Gewinnentwicklung ist deutlich: Unternehmen, die 2024 überdurchschnittlich viel in F&E investierten, erwirtschafteten im abgelaufenen Geschäftsjahr eine operative Umsatzrendite von durchschnittlich 15,4 Prozent. Bei den unterdurchschnittlich investierenden Unternehmen waren es hingegen im Schnitt nur zehn Prozent.

Beispiel Informationstechnologie: In der IT-Branche liegt die entsprechende Profitabilität bei den überdurchschnittlich stark investierenden Unternehmen bei hohen 21,3 Prozent. Bei den Technologieunternehmen, die relativ wenig Geld in Innovationen stecken, beträgt sie nur 8,7 Prozent.

Besonders deutlich wird der Vorsprung an Profitabilität an der Weltspitze: Alphabet, Meta, Apple und Microsoft – das sind vier der fünf forschungsintensivsten Konzerne der Welt – erreichten im abgelaufenen Geschäftsjahr allesamt eine Netto-Umsatzrendite von mehr als 20 Prozent, bei Meta waren es sogar 37,9 Prozent.

Diese vier großen US-IT-Konzerne investierten im vergangenen Jahr jeweils mindestens 25 Milliarden Euro in ihre Forschung. Zusammengerechnet waren es 142,4 Milliarden Euro. Europas größtes Software-Unternehmen SAP gab im vergangenen Jahr 6,6 Milliarden Euro für F&E aus.

„Hohe F&E-Investitionen können zwar keinen Markterfolg erzwingen. Es zeigt sich aber, dass erfolgreiche Unternehmen überdurchschnittlich viel Geld in Forschung und Entwicklung investieren“, sagt Ahlers.

Dax-Konzerne investieren schon wieder weniger

Unternehmen, die dazu nicht in der Lage sind, verlieren früher oder später den Anschluss. Ohne immer neue Investitionen in Forschung und Entwicklung sind auf Dauer keine Innovationen zu erwarten. „Die Konjunkturschwäche in Europa darf nicht dazu führen, dass Europas Unternehmen bei Innovationen nachlassen“, warnt Ahlers.

Das erste Quartal 2025 macht wenig Hoffnung, dass Deutschlands Unternehmen trotz wirtschaftlich schwieriger Bedingungen an ihren Zukunftsinvestitionen festhalten. Die Auswertung der Unternehmensbilanzen im Dax zeigt, dass die Forschungsausgaben gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,5 Prozent auf 17 Milliarden Euro gesunken sind. Basis dafür sind 20 der 40 Dax-Konzerne, die entsprechende Angaben in ihren Zwischenberichten ausweisen.

Als überdurchschnittlich innovationsfreudig erweist sich die Automobilindustrie: Europas Autobauer investierten im abgelaufenen Jahr 5,5 Prozent ihres Umsatzes in F&E. In Asien und Nordamerika lag der Anteil jeweils nur bei 4,0 Prozent.

Die drei großen deutschen Hersteller BMW, Mercedes und Volkswagen investierten die Rekordsumme von 33,2 Milliarden Euro in ihre Forschung. Das waren 5,4 Prozent ihres Umsatzes. Bei VW ist die entsprechende Quote mit 5,5 Prozent am höchsten.

Dabei geht es um neue Modelle, Antriebe, Plattformgenerationen, Batterien, Cockpits, Betriebssysteme und die Digitalisierung von Betriebsabläufen. Weiter gehende Details, wie viel in welche Zukunftstechnologie investiert wird, weisen die Konzerne nicht aus.

Aber: Hier zahlen sich die Anstrengungen (bislang) nicht aus, obwohl BMW, Mercedes und VW 2024 ihre Ausgaben gegenüber dem Jahr davor um weitere eineinhalb Milliarden Euro gesteigert haben. Das zeigen die Unternehmensbilanzen.

Bei den Gewinnen wiederum liegen die Deutschen deutlich hinter der Konkurrenz: 2024 sank der Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) von Volkswagen, Mercedes und BMW um 27 Prozent. Weltweit lag der Rückgang „nur“ bei 20 Prozent. Die US-Hersteller legten sogar um knapp fünf Prozent zu.

„Die hohen Investitionen in die Elektromobilität amortisieren sich nicht, weil die Nachfrage bei Weitem nicht so stark ist wie erhofft. Hinzu kommen hausgemachte Probleme wie teure Software-Fehlschläge, Restrukturierungskosten und Rückrufe“, sagt EY-Mobilitätsexperte Constantin Gall.

Die hohen Forschungsausgaben seien auch auf veraltete und ineffiziente Prozesse zurückzuführen. Es gebe keine klare Fokussierung auf Kundensegmente und die Modellpalette.

Nötig sind die stärkere Digitalisierung von Unternehmensprozessen, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Arbeitsabläufen und engere Allianzen in Bereichen wie Software, Elektromobilität, Batterien und Halbleiter.

💡Exklusiv für Studierende: 12 Monate lesen, nur einen zahlen