Gewinne brechen ein – Konjunktur-Schwäche erreicht Dax-Bilanzen

Die 40 bedeutendsten deutschen Konzerne haben im ersten Halbjahr deutlich weniger Geld verdient – vor allem wegen zwei Faktoren. Doch es gibt auch Gründe für Optimismus.

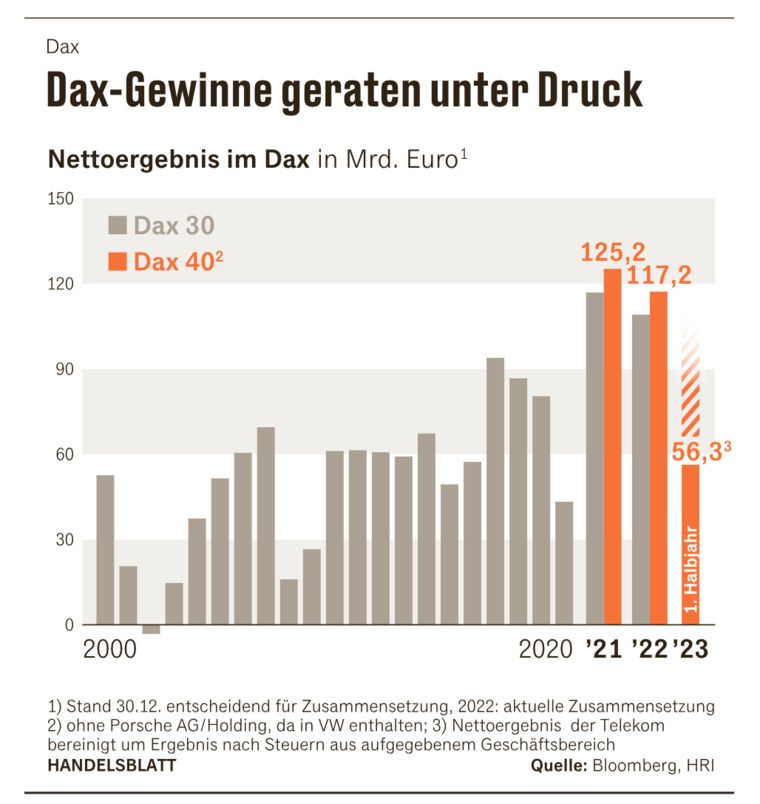

Düsseldorf. Deutschlands exportstarke Großunternehmen können sich der schwächeren Konjunktur im In- und Ausland nicht mehr entziehen. Bei den 40 Dax-Konzernen sind die Nettogewinne in den ersten sechs Monaten 2023 nach Handelsblatt-Berechnungen eingebrochen: Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum sanken sie um 22 Prozent auf 56 Milliarden Euro. Ohne Banken und Versicherungen, die ihre Gewinne dank der gestiegenen Zinseinnahmen drastisch erhöhen konnten, beträgt das Minus sogar 28 Prozent.

Am Donnerstag legten die letzten sieben Dax-Konzerne ihre Zwischenberichte vor. Dabei senkte das Schwergewicht Siemens die Prognose für die wichtigste und ertragreichste Sparte Digital Industries, nachdem der Konzern die Erwartungen im Mai noch angehoben hatte. Doch in dem Geschäft mit der Automatisierung von Fabriken habe sich ein „beschleunigter Rückgang“ gezeigt, teilte Siemens mit.

Mit Blick auf das zweite Halbjahr überwiegt in den meisten Konzernzentralen Vorsicht, zumal sich die schwachen Konjunkturdaten vor allem aus Europa und dem einstigen Boomland China mehren. Nach Einschätzung von Commerzbank-Analyst Andreas Hürkamp trüben sich die Gewinnperspektiven der Unternehmen weiter ein.

Bisherige Erwartungen, wonach die Dax-Konzerne ihre Gewinne in diesem Jahr um rund ein Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern werden, seien nicht mehr zu halten, sagt Hürkamp. Er rechnet stattdessen mit einem Minus von gut fünf Prozent. Doch selbst das scheint nach den Einbußen in den ersten sechs Monaten noch ambitioniert.

Drastische Einbrüche wie 2020 – dem ersten Jahr der Coronapandemie – und in der Finanzkrise 2009 dürften aber ausbleiben: Knapp ein Dutzend Unternehmen hat die Jahresprognose in den vergangenen Monaten angehoben. Noch gelingt es vielen Konzernen, steigende Preise aufgrund der hohen Nachfrage weiterzureichen und dadurch die Gewinne zu erhöhen.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Gewinnwarnung des Dax-Trendsetters alarmiert

Aufgeschreckt wurden die Märkte vor allem durch die jüngste Gewinnwarnung von BASF. Schließlich gilt Europas größter Chemiehersteller als Trendsetter im Dax. BASF rechnet angesichts der schwachen Nachfrage im Gesamtjahr beim operativen Gewinn vor Sondereinflüssen mit einer Spanne zwischen vier und 4,4 Milliarden Euro. Ursprünglich wurden 4,8 bis 5,3 Milliarden Euro anvisiert. Dass Großkonzerne wie BASF die eigenen Ziele derart drastisch anpassen, ist ungewöhnlich.

Vor BASF hatten bereits Wettbewerber wie Lanxess und Evonik ihre Ziele gekappt. „Es bleibt eine sehr angespannte Lage für mindestens zwölf oder bis zu 18 Monate“, prognostizierte Covestro-Chef Markus Steilemann, der derzeit auch Präsident des Branchenverbands VCI ist.

Anders als im Frühjahr erhofft, ist nach Einschätzung der Chemiebranche der Tiefpunkt noch nicht erreicht. Aus den zwei wichtigsten Regionen Amerika und China sind Wachstumsimpulse ausgeblieben. Die Chemieindustrie sei „der erste Dominostein, der wackelt. Wenn es uns schlecht geht, trifft es bald auch andere“, warnt Steilemann.

Die Chemiebranche gilt als Frühindikator für die gesamte Industrie. BASF und Co. beliefern mit ihren chemischen Grundprodukten Firmen aus nahezu allen Branchen. Weniger Nachfrage gibt es derzeit vor allem aus der lange Zeit boomenden Bau- und Möbelindustrie, aber auch die Automobilfirmen ordern inzwischen weniger.

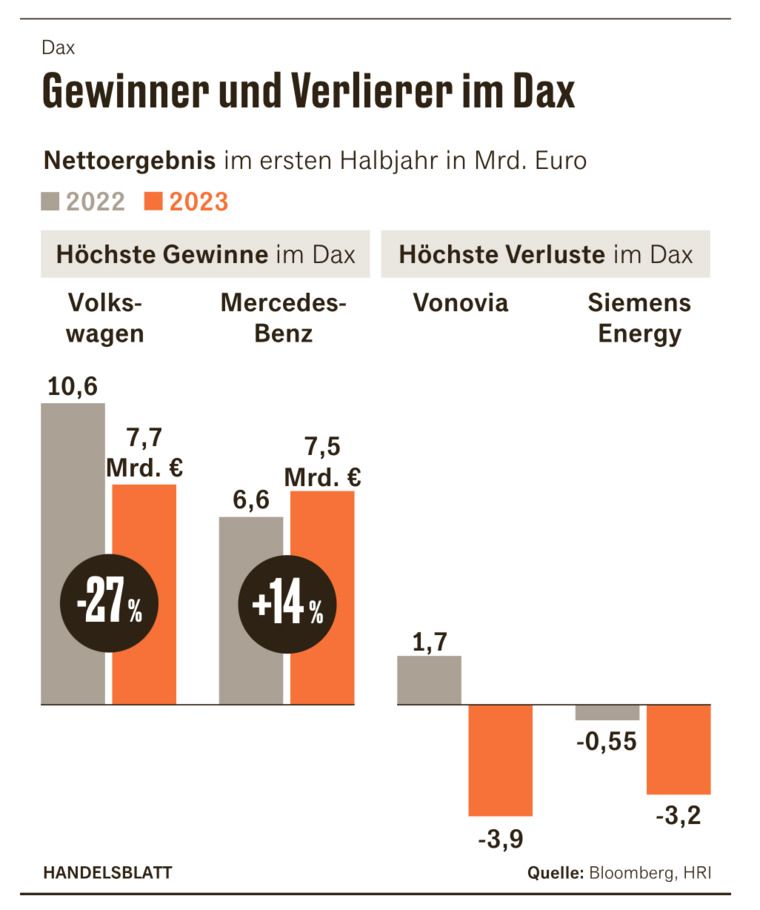

Schwäche 1: Weniger Nachfrage, sinkende Preise

Vor allem in Europa halten sich die Kunden beim Kauf von Elektroautos zurück. Volkswagen führt das auf die Inflation und die gesunkene staatliche Förderung zurück. Zwar fiel der Nettogewinn mit 7,7 Milliarden Euro im ersten Halbjahr immer noch hoch aus, gegenüber dem Vorjahreszeitraum sind das aber 27 Prozent weniger. Nicht nur in Europa, auch in China, wo VW 40 Prozent der Umsätze erzielt, meldet das Unternehmen große Absatzprobleme bei Elektroautos.

Weniger Nachfrage und Aufträge spürt auch der Chemiekonzern Merck in der Laborsparte und im Halbleitergeschäft. Deshalb senkte das Management seine Gewinnziele für das Gesamtjahr.

Ähnlich ist die Situation beim Laborausrüster Sartorius: „Die schwache Entwicklung des Auftragseingangs hält länger an als ursprünglich erwartet“, sagte Konzernchef Joachim Kreuzburg bei der Vorlage der Halbjahreszahlen. Deshalb reduzierte das Medizintechnikunternehmen die Umsatz- und Profitabilitätsziele für das laufende Geschäftsjahr. In den ersten sechs Monaten lag der Auftragseingang mit 1,5 Milliarden Euro rund ein Drittel unter dem Vorjahreswert. Dabei beschleunigte sich der Rückgang im zweiten Quartal.

Der weltweite Preisverfall beim Unkrautvernichter Glyphosat setzt Bayer zu. Der Konzern reduzierte die Prognose für das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis um 1,2 Milliarden Euro auf 11,3 bis 11,8 Milliarden Euro. Mit den Preisen sinken auch die Absatzmengen. Kunden bauten ihre Lager ab, erklärt Bayer.

In der Wirtschaft breitet sich Pessimismus aus. Gut 9000 vom Forschungsinstitut Ifo befragte Unternehmen beurteilten zuletzt das zweite Mal in Folge ihre Geschäftserwartungen schlechter als im jeweiligen Vormonat. „Vor allem die Schwäche der Industrie bringt die deutsche Konjunktur in schwieriges Fahrwasser“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Schwäche 2: China schwächelt

Viele exportstarke Dax-Konzerne leiden darunter, dass sich die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr weniger dynamisch entwickelt als gedacht. Das liegt vor allem an der schwachen Nachfrage der Verbraucher im einstigen Boomland. Im Juli importierten chinesische Unternehmen gut zwölf Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Zugleich gibt es weniger Bestellungen aus Europa und den USA. Im Juli sanken die Ausfuhren des Exportweltmeisters gegenüber dem Vorjahr um 14,5 Prozent.

China entwickelt sich vor allem für die deutschen Autobauer zum größten Risiko für die Gewinne – und damit auch für den Dax. Mit 48 Milliarden Euro standen BMW, Mercedes und VW im abgelaufenen Geschäftsjahr für 41 Prozent des Nettogewinns aller 40 Dax-Konzerne. Dabei steuert China mehr als ein Drittel zum Geschäft bei.

Diese Gewinne wurden aber vor allem mit Verbrennermodellen verbucht – also mit Produkten, die nach und nach aus dem Markt gedrängt werden. Auf dem schnell wachsenden Markt für Elektroautos liegen dagegen der US-Hersteller Tesla und chinesische Firmen wie Geely und BYD vorn.

Die Folgen des schwachen Wachstums in China spüren auch andere Unternehmen wie die Deutsche Post. Sie leidet darunter, dass weniger per Luft und See transportiert wird. In der wichtigen Expresssparte brach das Vorsteuerergebnis um fast ein Fünftel auf gut 900 Millionen Euro ein. Der Nettogewinn des Gesamtkonzerns sank im ersten Halbjahr um ein Drittel auf 1,9 Milliarden Euro.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

So reagieren die Unternehmen auf die Schwächen

Angesichts wachsender Schwierigkeiten halten die Unternehmen zunehmend ihr Geld beisammen. BASF will die Kosten in Europa beispielsweise ab Ende 2024 jährlich um mehr als 500 Millionen Euro senken.

Der Chemiehersteller liegt damit im Trend. 53 Prozent der von der Unternehmensberatung EY befragten deutschen Konzerne wollen mit Blick auf die nächsten sechs Monate mindestens eine Großinvestition stoppen. Zu Jahresbeginn beabsichtigten dies nur 29 Prozent. 100 Unternehmen wurden im Juli befragt.

„Der Kostendruck steigt, viele Unternehmen leiden unter hohen Energie- und Rohstoffpreisen, einer unbefriedigenden Auftragslage und einer sinkenden Kauflaune“, sagt Constantin M. Gall, Leiter des Bereichs Strategie- und Transaktionsberatung bei EY. Während es in Europa und Deutschland an einer überzeugenden Industriepolitik mangele, die dafür sorge, dass die Produktionskosten hierzulande wieder wettbewerbsfähiger würden, lockten die USA mit milliardenschweren Investitions- und Subventionsprogrammen.

Stärke 1: Halbleiter und Marken bleiben gefragt

„Während Massenprodukte, bei denen es vor allem um Volumen geht, unter spürbareren Rückgängen leiden, berichten Hersteller von Premium- beziehungsweise Luxusartikeln von einer robusten Nachfrage und positiven Ausblicken“, sagt Sven Streibel von der DZ Bank. Profiteure dieser Zweiteilung sind Konzerne, die dringend benötigte Waren oder hochpreisige Markenprodukte anbieten.

Davon gibt es viele. Etliche Dax-Konzerne haben im ersten Halbjahr ihre Ertragsprognose angehoben: am Donnerstag Henkel und die Deutsche Telekom, davor schon unter anderem die Versorger Eon, RWE, der Autobauer BMW, der Sportartikelhersteller Adidas und die Commerzbank.

Die unverändert starke Nachfrage aus der Industrie treibt bei Infineon das Halbleitergeschäft. Daran wird sich auf mittlere und lange Sicht nach Einschätzung von Konzernchef Jochen Hanebeck auch nichts ändern. Fast keine Branche kommt mehr ohne Halbleiter aus. E-Autos benötigen doppelt so viele Chips wie Verbrennermodelle.

Mercedes hob aufgrund eines starken zweiten Quartals den Ausblick für den Gewinn und die Profitabilität für das Gesamtjahr an. Die Entscheidung, ganz auf Luxuskarossen anstatt wie früher auf hohe Umsatzzahlen zu setzen, erweist sich als weitsichtig.

Beiersdorf erhöhte den Nettogewinn im ersten Halbjahr um 17 Prozent auf 580 Millionen Euro. Das gelang nach Angaben des Markenherstellers auch deshalb, weil Preiserhöhungen im Handel durchgedrückt werden konnten. Zwei Drittel des Wachstums erklärten sich dadurch, sagte Unternehmenschef Vincent Warnery. Ein Drittel liege an steigenden Verkaufszahlen.

Stärke 2: Marktführer setzen Preiserhöhungen durch

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck reagierte auf die starke Nachfrage frühzeitig mit Preiserhöhungen, wie es sie nach eigener Aussage noch nie gegeben hatte. Dies wirke auch 2023 nach. Bei hochpreisigen Schwerlastwagen hat der Konzern nach eigenen Angaben einen Weltmarktanteil von 41 Prozent. Nach einem um 40 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro gestiegenen Nettogewinn in den ersten sechs Monaten zeichnet sich ein weiteres Rekordgewinnjahr ab.

Auch der Baustoffkonzern Heidelberg Materials verdankt seinen um ein Drittel auf 719 Millionen Euro gestiegenen Gewinn vor allem Preiserhöhungen. Zu einem weiteren – deutlich kleineren – Teil trugen sinkende Energiekosten dazu bei. Preissenkungen sind nach Einschätzung von Konzernchef Dominik von Achten nicht zu erwarten. Deshalb hob Heidelberg Materials seine Jahresprognose an.

Der Baustoffkonzern ist in einer komfortablen Situation. Zement und die Zutaten für seine Herstellung wiegen viel und sind deshalb nur unverhältnismäßig teuer zu transportieren. Deshalb sind die Märkte weitgehend zwischen den großen Herstellern aufgeteilt. Das erleichtert es, bei steigenden Kosten für Energie und Material die Preise zu erhöhen.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot