Karrierefaktor Kontroletti

Viele Vorstände wechseln schon mit Anfang 50 die Seiten. Der Golfplatz ist ihnen nicht genug, sie wollen über Unternehmen wachen – und sich selbst weiterentwickeln.

Marianne Heiß‘ Verbundenheit zu Volkswagen ist so alt wie ihr Führerschein. Seit 34 Jahren fährt sie VW. Zuerst Polo, dann viele Generationen Golf, jetzt Tiguan. Sie kennt sich aus mit den Produkten des Autobauers, als Konsumentin – und als Geschäftsfrau. Heiß beaufsichtigt den Konzern und seine Manager. Sie ist Aufsichtsrätin bei Volkswagen, zudem bei Audi und Porsche. Eine Vollzeit-Kontrolleurin aus Überzeugung.

Vier Jahre war Heiß beim Werbekonzern BBDO für das Geschäft in Deutschland verantwortlich. 2023 hat sie ihn nach insgesamt 27 Jahren verlassen, nun konzentriert sie sich auf die Aufsicht. Nicht nur bei den drei Autoherstellern, sondern auch bei einem Londoner Zahlungsdienstleister, einem schwäbischen Schokoladenhersteller, einem österreichischen Maschinenbauer. Inzwischen hält Heiß ein halbes Dutzend Mandate, mit Anfang 50. „Dieser Abwechslungsreichtum fasziniert mich“, sagt sie.

Ihrem Vorbild folgen immer mehr erfahrene Manager, die beste Chancen auf Vorstandsjobs haben – und doch die Etagen meiden, in denen das Tagesgeschäft gemacht wird. Lieber lassen sie sich auf ein Sammelsurium aus Aufsicht, Beratung und Mentoring ein. Das jüngste Beispiel: Claudia Nemat, bislang an der Spitze der Deutschen Telekom für Technik verantwortlich und die dienstälteste Vorständin im Dax, gibt ihren Posten auf, um ihre Erfahrung in internationalen Verwaltungs- oder Aufsichtsräten einzubringen.

Die Liste aber ist noch länger: Ariane Reinhart, 55: hört Ende Juni als Continental-Personalvorständin auf und beaufsichtigt künftig neben Vonovia weitere Unternehmen. Susanne Wiegand, 52: bis Ende Januar 2025 Chefin des Rüstungsunternehmens Renk, jetzt Aufsichtsrätin von Brenntag und des Drohnenentwicklers Quantum Systems. René Obermann, 62, hat schon vor einiger Zeit die Seiten gewechselt. 2027 wird er Chefaufseher des wertvollsten Dax-Konzerns, SAP.

Konzernaufsichtsräte und Familienbeiräte bieten jenen, die schon so viel erlebt haben, eine neue Herausforderung: Kein Absitzen bei Kaffee aus der Thermoskanne, sondern einen kreativen Austausch mit der Geschäftsführung nach nicht ganz so eng getaktetem Kalender. Das Potenzial auf diesem Karrierepfad ist groß. Professionell aufgestellte Kontrollgremien sind angesichts von Multikrisen und Regulierung unerlässlich. Gerade Mittelständler besetzen ihre Aufsichtsgremien häufig noch mit persönlichen Vertrauten, mit Familienmitgliedern oder Unternehmern, die der Eigentümerfamilie eng verbunden sind. Und geraten so ins Hintertreffen, weil Entscheidungen unkritisch durchgewunken werden, kein Expertenwissen zu drängenden Themen wie Digitalisierung vorhanden ist – und potenzielle Geschäftsführer vor dem Klüngel zurückschrecken.

LÜCKENHAFTE KONTROLLE

„Viele Beiräte verfügen nicht über das notwendige Wissen für zentrale Zukunftsaufgaben. Sie sind zu alt, zu homogen hinsichtlich Geschlecht, Alter und Herkunft und ihnen fehlt es an Wissen und Methoden“, heißt es in einer aktuellen Studie der Intes Akademie für Familienunternehmen. In diese Lücke können erfahrene Manager stoßen, die sich vom operativen Dauerbetrieb lösen – selbstbestimmter und abwechslungsreicher arbeiten wollen.

Wie aber finden Firmen und Aufseher zusammen? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Kandidaten mit Ende 40, Anfang 50 zum Zuge kommen – und ernst genommen werden? Und was gibt es da eigentlich zu holen: die intellektuelle Herausforderung, die Befriedigung des Sendungsbewusstseins oder eine bessere Work-Life-Balance?

Es ist nicht so auskömmlich wie als CEO, aber dafür ist man nicht 60 Stunden pro Woche im HamsterradMICHAEL MEIER, Partner der Personalvermittlung Egon Zehnde

Marianne Heiß saß schon als BBDO-Chefin in den drei Aufsichtsräten der Autobauer. Kritik von Compliance-Experten wegen der geschäftlichen Verbindungen zwischen der Agentur und den Autoherstellern wies sie damals zurück. Um das Pensum zu meistern, müsse man „unglaublich gut organisiert und diszipliniert“ sein und viele Abende und Wochenenden zur Vorbereitung in Kauf nehmen, erzählt Heiß. Sie habe die Zeit in den Zügen zwischen Düsseldorf, Wolfsburg, Stuttgart und Ingolstadt genutzt. Das Gefühl, sich zu viel aufgeladen zu haben, sei ihr fremd. Sie habe eher Bereicherung verspürt, von einem Job etwas für den anderen zu lernen.

2022 legte sie mit BBDO ein Rekordergebnis vor. Am Höhepunkt habe sie „entschieden, dass ich mit Anfang 50 einen neuen Weg einschlagen möchte“. 2023 begann ihre zweite Amtszeit für Volkswagen, Audi und Porsche. Und die Anfragen nahmen zu. Der Wirtschaftswissenschaftler Mohamed El-Erian, früher Chef des US-Vermögensverwalters Pimco, sagte einmal, er habe vier Jahre gezögert, einen öffentlichen Aufsichtsratsjob zu übernehmen – um ja nicht danebenzuliegen. Die Unternehmen, die Heiß sich aussucht, durchleuchtet sie ebenfalls genau. Passt das Unternehmen, die Marke, die Kultur zu mir?

Rolf Stangl, 54, lebt in der Schweiz, gerade war er geschäftlich in New York und bei einem Aufsichtsratstreffen in Paris. 2021 hörte er nach zwölf Jahren als Chef des Verpackungskonzerns SIG auf. „Ich habe alles gesehen, verschiedene Eigentümer und einen Börsengang erlebt. Das Einzige, das ich nie gesehen habe, war die Familie“, sagt er. Für ihn der wesentliche Grund, aus dem Tagesgeschäft auszusteigen.

Heute berät Stangl Private-Equity-Firmen, investiert selbst und hat mehrere Aufsichtsratsjobs. Bevor man ein Mandat annimmt, rät er, sich klarzumachen, welches Potenzial in dem Unternehmen stecke. „Es muss keine super Firma sein, kann auch ein Restrukturierungsfall sein, aber der muss spannend sein.“ Wenn man die Aufgabe interessant finde, sei es ebenso wichtig, das, was die Eigentümer vorhätten, mit dem abzugleichen, was man selbst der Firma zutraue. „Anspruch und Wirklichkeit klaffen da leider oft auseinander.“ Gerade Familienunternehmer unterlägen oft einem Irrtum, erzählt Stangl. „Die sagen: Wir haben hier eine Perle, die hat keinen Optimierungsbedarf.“ Oft haben die Eigentümer einen hohen Anspruch an Profit und Dividende, aber keinen Willen zur Veränderung.

Wie groß dieser Wille in der Autoindustrie wirklich ist, darüber lässt sich streiten. Marianne Heiß sagt, sie schätze es, „die Transformation mitzugestalten“. Aufsichtsrätinnen wie sie sind immer noch unterrepräsentiert, wenngleich ihr Anteil wächst. „Frauen mit signifikanter Führungserfahrung haben sehr gute Chancen, vermittelt zu werden“, sagt Michael Meier von der Personalberatung Egon Zehnder. Männer müssten schon einen CEO oder CFO im Lebenslauf vorweisen. Allenfalls COO. Vor allem aber: Sowohl Männer als auch Frauen bräuchten „ein gewisses Standing und müssen den Unternehmern auf Augenhöhe begegnen“.

WER PASST HIER NOCH REIN?

Der Aufsichtsratschef muss genau darauf achten, wie er die Gruppe zusammensetzt. Gibt es schon fünf Charaktere im Gremium, die den Vorstand offensiv mit Fragen löchern, darf die sechste Kandidatin gern auch eine Vermittlerrolle einnehmen. Inhaltlich achten die meisten Unternehmen bei der Besetzung des Aufsichtsrats laut der Intes-Befragung vor allem auf Kompetenz in Digitalisierung und künstlicher Intelligenz (K). Am zweithäufigsten werden Innovation sowie Forschung und Entwicklung genannt. Auf die Zusammensetzung kommt es also an, durchaus auch in Kombination mit dem Vorstand: Fehlt Wissen, wie man eine Transformation erfolgreich umsetzt, kann ein Beirat mit entsprechender Erfahrung als Sparringspartner fungieren.

Der Vorstand ist nicht weisungsgebunden, der Aufsichtsrat kann ihm nichts befehlen, und doch, betont eine mehrfache Aufsichtsrätin, sollte das Gremium nachbohren, wenn eine Strategie ungenügend oder unklar ist – oder nicht umgesetzt wird.

Die Zeiten der Deutschland-AG sind vorbei. Zeiten, in denen das Verhältnis zwischen Vorständen und Aufsichtsräten auf Dax-Ebene sehr eng war und sich die Manager verschiedener Konzerne gegenseitig kontrollierten. Oder genauer gesagt: es oftmals doch nicht taten. Heute setzen das Aktiengesetz und der Deutsche Corporate Governance Kodex klare Grenzen. Der Kodex empfiehlt höchstens fünf Mandate gleichzeitig. Laut Paragraph 100 des Aktiengesetzes darf jeder Aufsichtsrat maximal zehn Mandate übernehmen, Vorsitze zählen doppelt. Manche reizen das mehr als aus: Rüdiger Grube, früher Bahn-Chef, hat zwölf Mandate. Solange niemand dagegen klagt, geht das. „Darf ich Sie, lieber Herr Professor Grube, fragen, wie Sie es schaffen, allen Ihren Aufsichtsratsämtern nachzukommen?“, fragte ihn kürzlich ein Aktionärsvertreter auf einer Hauptversammlung. Grube versprach kürzerzutreten. „Zwölf Mandate sind mindestens zwei zu viel“, gab der 73-Jährige zu.

Mit der zunehmenden Professionalisierung der Aufsichtsgremien steige auch die Bezahlung, sagt Michael Meier, der Kandidaten vermittelt. „Es ist nicht so auskömmlich wie als CEO, aber dafür ist man nicht 60 Stunden pro Woche im Hamsterrad.“

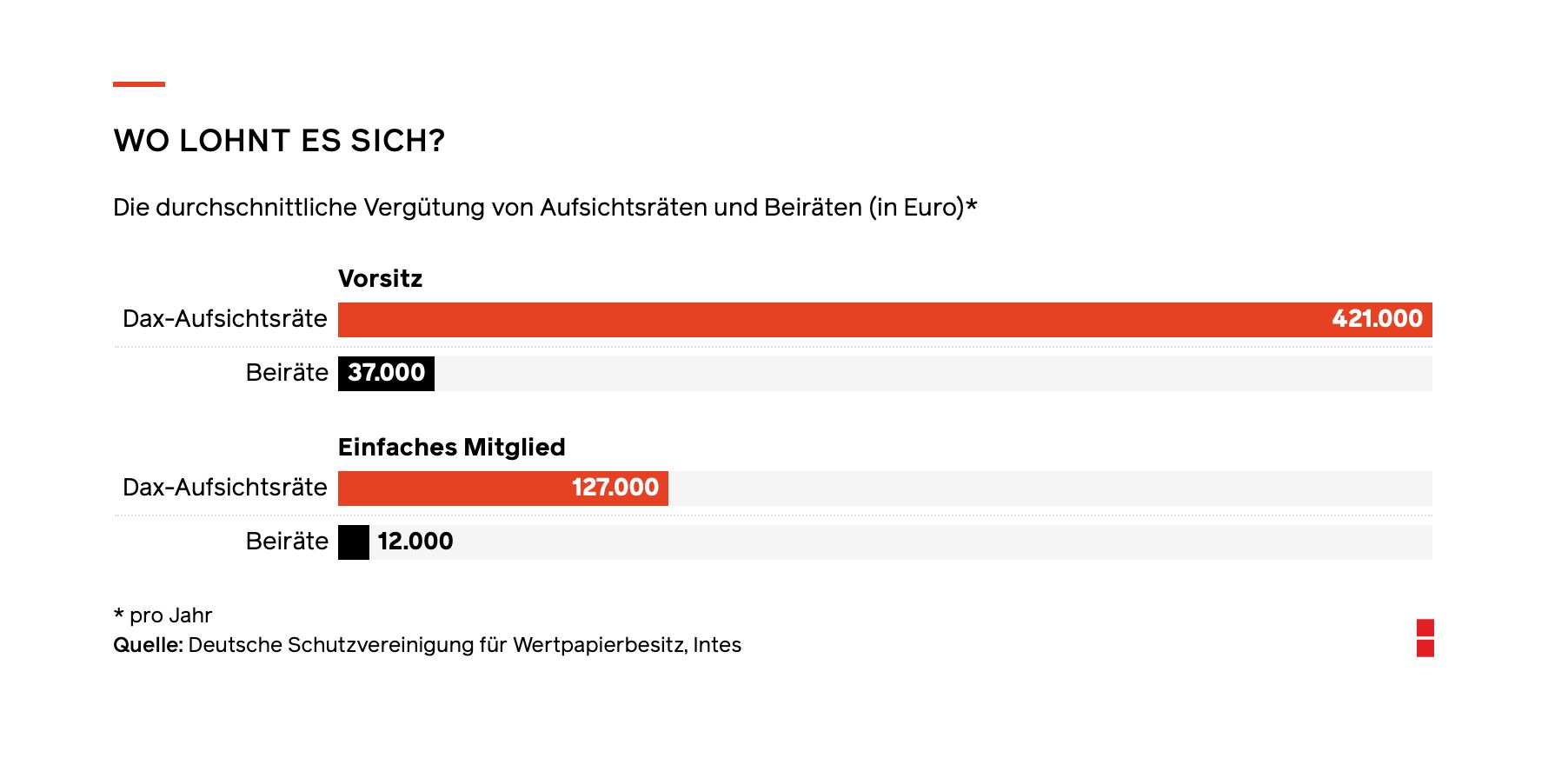

Beiratsvorsitzende in Deutschland bekommen laut der Intes-Erhebung durchschnittlich 37.000 Euro, ein Viertel der Unternehmen zahlt ihnen aber auch mehr als 50.000 Euro. Einfache Gremiumsmitglieder erhalten im Schnitt 12.000 Euro. Für Michael Meier beginnt eine „vernünftige Vergütung“ bei 60.000 Euro, als reguläres Beiratsmitglied mit acht bis zehn Tagen Einsatz pro Jahr. Wer fünf, sechs Aufsichtsratsmandate übernehme, verdiene in Summe auch eine halbe Million, so seine Rechnung. Aufsichtsräte von Aktiengesellschaften kommen auf ganz andere Summen. Marianne Heiß etwa bekam für ihr Volkswagen-Mandat im vergangenen Geschäftsjahr 259.000 Euro.

Das Finanzielle dürfte für diejenigen, die hochdotierte Vorstandsgehälter bezogen haben, nicht die größte Rolle spielen. Sollte es auch nicht, warnt Meier. „Wer es fürs Geld macht, ist weniger unabhängig und bereit, im Gremium auch aufzustehen und ein Veto einzulegen.“ Entscheidender ist für viele der Aufwand, zeitlich, aber auch mit Blick auf die Verantwortung, den Druck, den Stress. Der Banker Noel Quinn, 63, hörte im vergangenen Herbst als Chef der britischen HSBC auf. Seit einigen Wochen ist er Verwaltungsratsvorsitzender der Schweizer Privatbank Julius Bär. Seinen Abschied aus dem Operativen begründete Quinn damit, eine „bessere Balance“ zwischen Privat- und Berufsleben hinkriegen zu wollen.

DIE BÜHNE GEHÖRT ANDEREN

Als Rolf Stangl noch im Tagesgeschäft steckte, stand seine Planung fürs nächste Jahr meist im Dezember. Dann waren rund 220 von 250 Arbeitstagen belegt, erzählt er. Eine Woche China, eine Woche Brasilien, eine Südostasien und so weiter. Besuch der Fabrik, Townhall-Meeting, Kundenbesuche, Business Reviews und so fort. Heute, sagt Stangl, sei er „nicht mehr Sklave der Agenda“, flexibler, auch wenn er „hier und da schneller ad hoc“ reagieren müsse, etwa bei Transaktionen in der Arbeit mit Private Equity, „wo alles immer unter hohem Zeitdruck stattfindet“. Er arbeite ähnlich viel, aber „verteilt auf sieben Tage, und ich entscheide“. Bei gutem Wetter geht er auch mal am Donnerstag Ski fahren.

Das Streben nach Flexibilität und Abwechslung eint Rolf Stangl, Marianne Heiß und andere Aufsichtsräte. Wer drei Unternehmen beaufsichtigt, muss sich womöglich in drei verschiedene Branchen einarbeiten – ganz sicher aber mit drei verschiedenen Teams, Kulturen und Bilanzen beschäftigen. Und doch ist Zurückhaltung gefragt. „Die öffentliche Bühne gehört den Vorstandsmitgliedern“, sagt Heiß. Auch Personalberater Michael Meier betont, wie wichtig es sei, sich seiner neuen Rolle bewusst zu werden. Aufsichtsräte kommunizieren und wirken anders als Geschäftsführer. „Es geht nicht darum, den Leuten zu erzählen, was sie zu tun haben, sondern darum, in einem gleichberechtigten Gremium seine Stimme zu finden, ruhig und reflektiert.“ Alphatiere würden als Aufsichtsrat nicht lange überleben, sagt Meier, vom Rest der Gruppe schnell „rausgeschwitzt“.

💡Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen