Kommt bald das 20.000-Euro-Elektroauto von VW und Renault?

Die Mannschaft um Konzernchef Blume arbeitet unter Hochdruck an bezahlbareren Elektroautos. Nun wird klar: Allein werden sie die Aufgabe nur schwer lösen können.

Düsseldorf, Berlin, Paris. Autohersteller Volkswagen könnte bei der Entwicklung eines günstigen Elektrofahrzeugs mit einem Wettbewerber kooperieren. Über eine gemeinsame Entwicklung und Produktion sollten die Kosten gedrückt werden, um ein Elektroauto zum Preis von unter 20.000 Euro anbieten zu können. Wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt berichten, unterhalten sich die Wolfsburger bereits mit potenziellen Partnern über eine Plattformkooperation für den Kleinstwagen.

Ein Kandidat ist den Insidern zufolge der französische Autobauer Renault. Nachdem die Optionen intern geprüft worden seien, habe es erste Gespräche gegeben. Die Verhandlungen seien aber noch „in einem sehr frühen Stadium“ und könnten auch scheitern, heißt es aus Kreisen beider Konzerne, die den Stand der Gespräche kennen. Weder VW noch Renault wollten die Information kommentieren. Eine Sprecherin für die Volkswagen Pkw sagte: „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen über mögliche Produkte oder Partnerschaften.“

Preiswerte Elektroautos mit akzeptabler Reichweite sind die nächste große Herausforderung der Branche. Waren E-Autos bislang eher etwas für Besserverdienende, sollen sie in den nächsten Jahren ähnlich erschwinglich werden wie heutige Verbrenner. Bei einem Treffen mit VW-Konzernchef Oliver Blume und anderen Automanagern hatte Bundeskanzler Olaf Scholz kürzlich die Branche ermahnt, auch Menschen mit niedrigeren Einkommen bei der Elektromobilität nicht außen vor zu lassen.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

VW: Erstes günstiges Elektroauto soll 2026 kommen

Für das Jahr 2026 plant VW einen Einstiegsstromer für unter 25.000 Euro. Außerdem hatte Konzernchef Blume zuletzt mehrfach ein E-Modell für unter 20.000 Euro zum Ende des Jahrzehnts in Aussicht gestellt. Nun muss er liefern. Ein Problem ist VW-Konzernkreisen zufolge die Profitabilität des Kleinstwagenprojekts, die ohne Partner nur schwer zu erreichen sei.

Renault hatte auf einem Kapitalmarkttag Mitte November erstmals ein 20.000-Euro-Elektroauto angekündigt, das bereits 2025 in Serie gehen soll. Allerdings sind noch kaum technische Details zu dem Fahrzeug bekannt.

Renault-Chef de Meo: 600.000 E-Autos bis 2026

Einigen sich beide Seiten auf eine gemeinsame Entwicklung, dann würden sie zusammen eine jährliche Produktion von 200.000 bis 250.000 Fahrzeuge anpeilen, wie eine mit dem Vorgang vertraute Person berichtete. Bei VW würde der Billigstromer unter dem Markennamen Volkswagen in den Handel kommen. VW könnte so auch den Durchschnittswert der Kohlendioxid-Emissionen seiner verkauften Flotte senken. Gelingt dem Konzern das nicht, drohen Strafzahlungen durch die EU.

In Wolfsburg jedenfalls ist Renault-Chef Luca de Meo kein Unbekannter. Vor seinem Wechsel an die Spitze des französischen Autobauers war der 56-Jährige Chef der spanischen VW-Tochter Seat. Auch bei Audi und Volkswagens Kernmarke saß der gebürtige Mailänder schon im Vorstandssessel. Als Chef des europäischen Autoverbands Acea hat er zudem die Belange der gesamten Branche im Blick.

Allein der Arbeitstitel, den de Meo als Renault-Chef seinem kleinsten E-Auto gegeben hat, verdeutlicht die strategische Flughöhe des Projekts: Legend. Die Hommage an den Kultkleinwagen Twingo soll den Autobauer schnell elektrisch nach vorn bringen. Den Insidern zufolge soll VW an der Twingo-Technik interessiert sein.

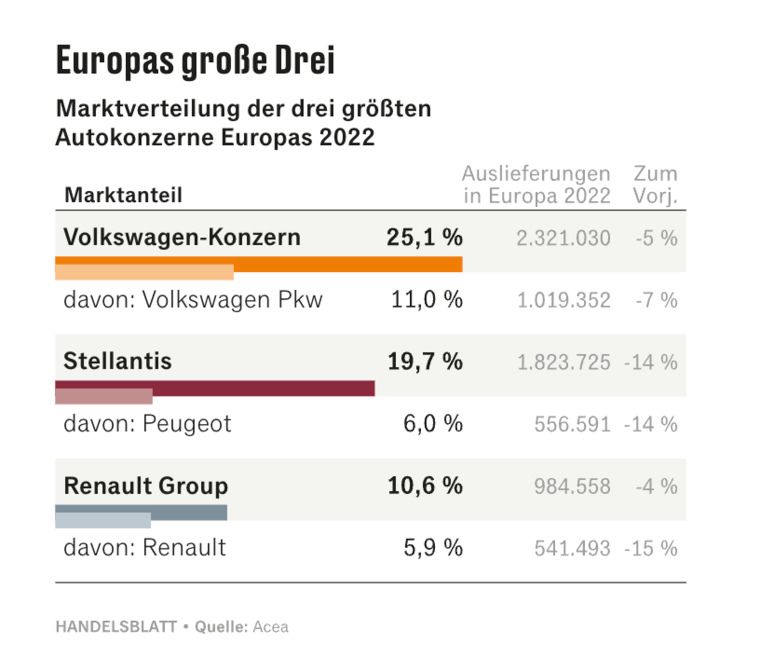

De Meo will mit Renault nicht weniger als die Elektromobilität „demokratisieren“, wie der Autoboss zuletzt immer wieder betonte. Spätestens 2026 soll die Elektrosparte „Ampere“ 600.000 Stromer im Jahr produzieren. Das wären etwa so viele E-Autos, wie der gesamte VW-Konzern 2022 verkauft hat. Um ausreichend Kapital einzusammeln, möchte der Renault-Chef das E-Geschäft am liebsten an die Börse bringen. Allerdings verschob sich der IPO zuletzt aufgrund der wackeligen Marktlage. 2024 soll es aber endlich so weit sein.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

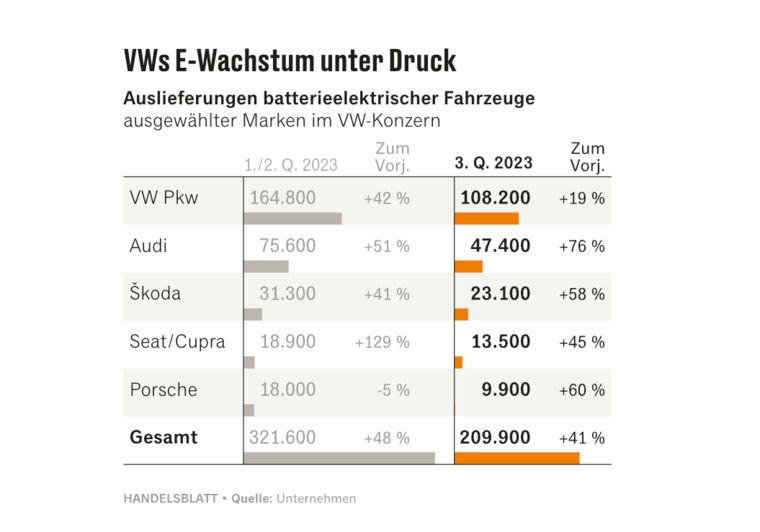

Auch die Wolfsburger müssen dringend bei ihrer Elektro-Offensive zulegen. Zuletzt hatten Lieferprobleme und eine zurückhaltende Nachfrage das Wachstum bei den Stromerverkäufen deutlich gehemmt. Vor allem die Kernmarke Volkswagen, zu der vereinfacht gesagt alle Pkw mit dem VW-Logo zählen, bekam das zu spüren.

Stieg der Anteil ausgelieferter batterieelektrischer Fahrzeuge für die Marke in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um knapp ein Drittel, ist der Wert im vergangenen Quartal nur noch um knappe 19 Prozent nach oben gegangen.

Ein Grund für die Kaufzurückhaltung bei den Stromern sind die hohen Preise für E-Autos, wie Umfragen immer wieder zeigen. Derzeit ist der VW-Kleinstwagen E-up das günstigste Elektroauto der Wolfsburger. Allerdings ist das Neufahrzeug seit Wochen nicht mehr bestellbar, wegen eines neuen IT-Sicherheitsstandards soll die Produktion des Stadtstromers zum Jahresende auslaufen. Zuletzt war der Listenpreis auf 29.995 Euro gestiegen. Das nächstgünstige elektrische VW-Modell ist damit der ID.3 – zum Basispreis von rund 40.000 Euro.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

VW fehlt ein günstiges Elektroauto

Nicht nur Politiker, sondern auch Kunden und Mitarbeiter sehen VW bei dem Thema bezahlbare Mobilität besonders in der Verantwortung. Schließlich ist der Konzern Europas größter Massenhersteller. „Wir heißen Volks-Wagen. Für uns ist wichtig, dass wir das Angebot nach unten abrunden“, hatte Markenchef Thomas Schäfer dem Handelsblatt dieses Frühjahr im Vorfeld der Präsentation seines 25.000-Euro-Stromers ID.2 gesagt.

Für den E-Kleinwagen, der für 2026 geplant ist, kooperiert VW noch konzernintern. Um höhere Stückzahlen aufzurufen und halbwegs profitabel zu wirtschaften, sind neben einem Cupra- auch ein Skoda-Pendant zum ID.2 geplant. Gebaut werden die Modelle allesamt bei Seat in Spanien.

Dass Volkswagen nun ein Segment tiefer mit einem Wettbewerber kooperieren will, bewerten Experten durchaus positiv: „Es ist erst mal eine gute Nachricht, wenn VW alle Optionen prüft, um auch in Europa an Geschwindigkeit dazuzugewinnen“, sagte etwa Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach.

Mit dem Wandel hin zur digitalisierten Elektromobilität steigt der Druck, sich innerhalb der Branche zu verbünden. VW selbst hat bereits mit Ford und Mercedes in der Vergangenheit kooperiert. Auch BMW hatte zuletzt entsprechende Vereinbarungen getroffen.

Plattformkooperationen als Trend im VW-Konzern

Kürzlich ist VW in China mit dem Start-up Xpeng erstmals eine Plattformpartnerschaft eingegangen – im Rest der Welt fertigt der Konzern seine Plattformen selbst. Die Hardware der Fahrzeuge gilt als eine der Kern- und Schlüsselkompetenzen der Wolfsburger. So kommt etwa die aktuelle VW-Elektroplattform MEB auch bei Modellen des US-Autobauers Ford oder der indischen Automarke Mahindra zum Einsatz.

Auch für Renault wäre eine Kooperation mit VW ein Coup. Noch vor wenigen Jahren stand der Autobauer vor der Pleite und musste vom französischen Staat mit einem Milliardenkredit gerettet werden. Inzwischen schreibt das Unternehmen dank des Sanierungskurses von de Meo schwarze Zahlen.

Nach seinem Antritt als Vorstandschef im Sommer 2020 richtete der Italiener die Zukunft von Renault konsequent auf Elektromobilität aus. Das Geschäft mit Verbrenner- und Hybridfahrzeugen gliederte er in ein Joint Venture mit der chinesischen Firma Geely aus, während sich eine Sparte mit dem Namen „Ampere“ der Entwicklung und dem Bau von E-Autos widmen soll.

Beim Elektrogeschäft kooperiert Renault schon mit dem japanischen Partner Nissan, mit dem der französische Konzern bereits Ende der 1990er-Jahre ein Bündnis geschlossen hatte. Nissan und Renault entwickeln nicht nur gemeinsame E-Auto-Plattformen, sondern wollen auch beim Aufbau einer Ladesäuleninfrastruktur und dem Recycling von Batterien zusammenarbeiten.

Elektro-Twingo von Renault soll in Europa gebaut werden

Im kommenden Jahr will Renault sein ikonisches Modell R5 elektrifizieren, 2025 folgen dann die Elektroversionen der noch kleineren Modelle R4 und Twingo. Mit welcher Technik genau die Kleinstwagen ausgestattet sein werden, ist noch nicht bekannt.

Auf dem Ampere-Kapitalmarkttag hieß es nur, dass die beiden Renault-Stromer-Plattformen CMF-BEV und CMF-EV in „AmpR Small“ und „AmpR Medium“ umbenannt werden. Als wahrscheinlich gilt, dass das 20.000-Euro-Modell auf der kleineren der beiden Plattformen fußen wird und mit einer günstigen Eisenphosphat-Batterie ausgestattet sein wird. Bestätigt ist das aber nicht. Die Batterie stellt den größten Kostenpunkt in jedem E-Auto dar.

Nur bei einer Ankündigung legte sich de Meo fest: Der E-Twingo soll definitiv in Europa gebaut werden. „Es laufen Gespräche mit Partnerherstellern, um die Kosten zu teilen“, zitierte das französische Automagazin „L'Argus“ den Renault-Chef kürzlich. Mal schauen, auf wen die Wahl fällt.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot