Linde, Volkswagen, SAP: Das sind die Top-Verdiener unter den Dax-Chefs

Das Rekordjahr 2021 an der Börse hat Konsequenzen. Die Vorstandsgehälter der 40 Dax-Unternehmen sind im vergangenen Jahr mit 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen. Einer aktuellen Untersuchung der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und der TU München zufolge ist das nach drei Jahren Rückgang in Folge das erste Jahr wieder mit einem Anstieg.

Die Vergütungen der Vorstände legten damit zwar deutlich weniger zu als die Gewinne ihrer Konzerne, die sich im Vergleich zum Corona-Krisenjahr mehr als verdoppelten. Aber sie stiegen deutlich stärker als die Bruttolöhne in Deutschland insgesamt. Diese wuchsen 2021 nur um 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2020.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Der Unterschied zwischen den Gehältern der durchschnittlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einerseits und Vorstandsmitglieder andererseits stieg ebenfalls deutlich an. Im Schnitt verdienen Vorstände mit 3,9 Millionen Euro das 53-Fache ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, letztes Jahr war es noch das 47-Fache.

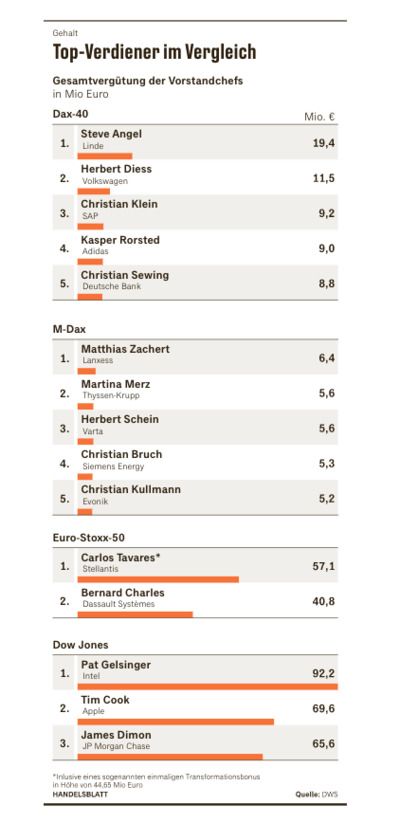

Spitzenreiter unter den Dax-CEOs bleibt Steve Angel von Linde. Er verdiente 2021 rund 19 Millionen Euro. Herbert Diess von Volkswagen erreichte mit zwölf Millionen Euro den zweiten Platz und zog am 2020 Zweitplatzierten Christian Klein von SAP vorbei, der 2021 rund neun Millionen Euro verdiente.

cIm Schnitt erhielten die Vorstandsvorsitzenden der Dax-Unternehmen 6,1 Millionen Euro und damit mehr als im Vorjahr und deutlich mehr als ihre Vorstandskolleginnen und -kollegen, deren durchschnittliche Vergütung sich auf 3,5 Millionen Euro belief.

Die Vorstände verdienen das 53-Fache ihrer Mitarbeiter

Für Gunther Friedl, Professor für Controlling an der TU München, ist der Anstieg der Vorstandsgehälter „ordentlich, aber nachvollziehbar“. Das Rekordjahr an der Börse und die Verankerung von finanziellen Zielgrößen in der variablen Vergütung der Vorstandsgehälter hätten die Zuwächse ausgelöst. Zudem hätten Vorstände im Corona-Pandemie-Jahr 2020 freiwillig auf einen Teil ihrer jährlichen Festvergütung verzichtet. Das hätten sie 2021 nicht mehr getan. Entsprechend größer seien jetzt die Zuwächse.

Und tatsächlich: 2021 war ein Rekordjahr an der Börse. So konnten die Dax-Unternehmen nach einem Gewinneinbruch 2020 die operativen Gewinne 2021 um 122 Prozent auf rund 169,9 Milliarden Euro steigern. Mit einem Börsenwert von rund 130 Milliarden Euro ist Linde, der Konzern, den Top-Verdiener Steve Angel von 2018 bis 2021 führte, mittlerweile das wertvollste unter den 40 Unternehmen des Dax. Im vergangenen Herbst hatte der Gasehersteller den langjährigen Spitzenreiter SAP abgelöst, der derzeit an der Börse noch mit gut 100 Milliarden Euro bewertet wird.

Zudem beeinflusste die Verankerung von finanziellen Zielgrößen in der variablen Vergütung die Vorstandsgehälter positiv. So entfaltete etwa bei BASF der in der Zielerreichung für die einjährige variable Vergütung etablierte Indikator ROCE, also die Rendite auf das eingesetzte Kapital, seine Wirkung. Dieser stieg 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 um fast 700 Prozent.

Hinzu kommt: Die Gehälter spiegeln die gestiegenen Anforderungen an die Top-Manager wider. Schließlich gilt es, Pandemie, Ukrainekrieg, Inflation und Klimawandel zu managen. Für Gunther Friedl erfordert das einen „Balanceakt zwischen kurzfristigem Handeln, ausgelöst durch unvorhergesehene Krisen, und langfristigem Handeln, im Rahmen der Nachhaltigkeit“. Nur mit den richtigen Anreizen könnten diese tiefgreifenden Transformationsprozesse erfolgreich bewältigt werden.

Den Top-Verdienern 2021 obliegt das nicht mehr. Der Amerikaner Angel ist wie der Zweitplatzierte Herbert Diess inzwischen nicht mehr im Amt. Angel gab den Linde-Chefposten Ende Februar an den Inder Sanjiv Lamba ab und löste im Verwaltungsrat des Unternehmens Wolfgang Reitzle als Chefaufseher ab. Diess verließ den Autobauer in Wolfsburg im August. Auf ihn folgte Oliver Blume, der damit derzeit gleich zwei CEO-Posten innehat: den von VW und den von Porsche.

Spitzenreiter bei den Finanzchefs war in diesem Jahr wie bereits in den beiden Vorjahren der CFO der Deutschen Bank, James von Moltke. Er erhielt 7,4 Millionen Euro. Bei den Pensionszulagen liegt Werner Baumann, CEO von Bayer mit einer jährlichen Pensionszusage von 1,4 Millionen Euro an der Spitze, gefolgt von Bjørn Gulden von Puma mit 1,4 Millionen Euro und Frank Appel von der Deutschen Post mit 1,0 Millionen Euro.

Für die Konzernvorstände insgesamt zeigt die Studie: Die drei Unternehmen mit dem stärksten Anstieg waren Adidas, Covestro und MTU, bei denen die Vergütung im Jahresvergleich um bis zu 191 Prozent zulegte. Adidas-Chef Kasper Rorsted katapultierte das in die Top fünf. Die stärkste negative Entwicklung verzeichneten die Vorstände des direkten Konkurrenten Puma. Hier sank die Vergütung mit minus 29,7 Prozent am deutlichsten. Die extremen Zu- und Abnahmen lagen jeweils an besonderen Boni-Regelungen.

Im internationalen Vergleich verdienen die Dax-Chefs mäßig

So hoch die Gehaltssprünge der Dax-Chefs in der derzeit schwierigen Lage mit Coronapandemie, Rekordenergiepreisen, Inflation und Klimawandel auch wirken, so erreichen sie noch nicht manchen internationalen Gehaltsstandard. Mit einer durchschnittlichen Vergütung von 6,085 Millionen Euro liegen die Dax-CEOs deutlich unter den in der Schweiz im SMI gezahlten Gehältern von durchschnittlich 6,563 Millionen Euro, und auch unter den in Frankreich und in Europa insgesamt (Euro-Stoxx 50 ohne deutsche Konzerne) gezahlten CEO-Gehältern in Höhe von durchschnittlich 6,273 beziehungsweise 6,723 Millionen Euro.

Und letztere wären noch höher, wenn ein Einmaleffekt von DSW und TU München nicht rausgerechnet worden wäre: der exorbitante Transformationsbonus für den Chef des an der Pariser Börse gelisteten Autoherstellers Stellantis, Carlos Tavares, in Höhe von 44,560 Millionen Euro.

In den USA sind inzwischen ganz andere Dimensionen erreicht: Die CEOs der im US-Index Dow Jones gelisteten Konzerne erhielten 2021 eine durchschnittliche Vergütung von 27,340 Millionen Euro. Das entsprach einem Anstieg zum Vorjahr von 41,3 Prozent. Top-Verdiener ist Intel-Chef Pat Gelsinger. Er erhielt 2021 in seinem ersten Amtsjahr gut 92 Millionen Euro.

Die Lage der deutschen Top-Verdiener ordnet DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler wie folgt ein: „Die gestiegenen Gehälter sind natürlich von den gestiegenen Gewinnen getrieben und auch im internationalen Vergleich nachvollziehbar.“

Gleichzeitig würden die Zuwächse aber auch „wahnsinnig Brisanz“ bergen, weil sie in einer Zeit veröffentlicht werden, die sich durch den Krieg in der Ukraine, Energiekrise und Inflation wirtschaftlich und gesellschaftlich zugespitzt habe. „Ich bin auf die Debatten der nächsten Hauptversammlungen schon jetzt sehr gespannt“, so Tüngler.

Nachvollziehbar sei allerdings nicht die mangelnde Transparenz in puncto Managergehälter, kritisiert Tüngler. Die seit diesem Jahr gesetzlich vorgeschriebenen Vergütungsberichte seien vielfach weder „klar“ noch „verständlich“, wie es das Gesetz vorschreibe, sondern ein „Datendschungel“, den selbst „ein verständiger Durchschnittsaktionär sicher nicht mehr“ durchblicke. Die Lage habe sich in den vergangenen Jahren eher verschlimmert als verbessert.

EU soll mehr Transparenz bringen

So berichten laut Studie die meisten Unternehmen nicht mehr im Einklang mit den Mustertabellen des Deutschen Corporate Governance Kodex 2017. Zum anderen werde der Begriff der „gewährten und geschuldeten Vergütung“ von den AGs unterschiedlich interpretiert. Die Vergütungsberichte seien zwar umfangreicher geworden, aber nicht verständlicher. Die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Gesellschaften sei in Dax und MDax „sehr stark“ zurückgegangen.

Ähnlich wie die DSW-Vertreter kritisierten zu Beginn des Jahres auch schon die Experten der Managementberatung hkp die mangelnde Transparenz der neuen Berichte. Das sei ein „Chaos mit Ansage“. Erstmals publizierte die Beratung deshalb im März kein Ranking mehr der individuellen Top-Vergütungen im Dax.

Die mangelnde Transparenz ist schon aufgefallen und aufgestoßen. Die Zustimmungsquoten der Aktionäre auf den Hauptversammlungen zu den Vergütungsberichten sind gering. Diese betrugen 2021 durchschnittlich nur rund 84 Prozent. Bei acht Dax-Konzernen lag die Quote sogar – teilweise deutlich – unterhalb der 80-Prozent-Marke.

Aktionärsschützer Tüngler warnt, dass diese Abstimmungsverhältnisse sich weiter verschlechtern dürften, wenn die Industrie nicht nachbessere. „2022 haben wir noch Milde walten lassen. Das wird sich 2023 merklich ändern.“ Ziel müsste es sein, europaweit einheitliche Standards für die Vergütungsberichte zu haben.

Die könnte es bald geben. Am Donnerstag will die Europäische Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten und ausgewählten Experten, darunter Vertretern der DSW, zum Thema Vorstandsvergütung tagen.