Machtprobe in der Autoindustrie: Techkonzerne saugen die Gewinne von Mercedes, BMW und VW auf

Die Softwareriesen zwingen den Autobauern ihre Konditionen auf. So muss Mercedes-Benz künftig jeden Euro beim autonomen Fahren mit Nvidia teilen.

München. Die Autohersteller bestimmten seit Jahrzehnten weitgehend die Preise der Zulieferer. Dieses Machtgefüge galt in der Fahrzeugindustrie als Branchengesetzmäßigkeit. Doch mit der Expansion von Techkonzernen wie Google, Amazon oder Qualcomm in die Cockpits und Zentralrechner der Autos ändern sich die Vorzeichen.

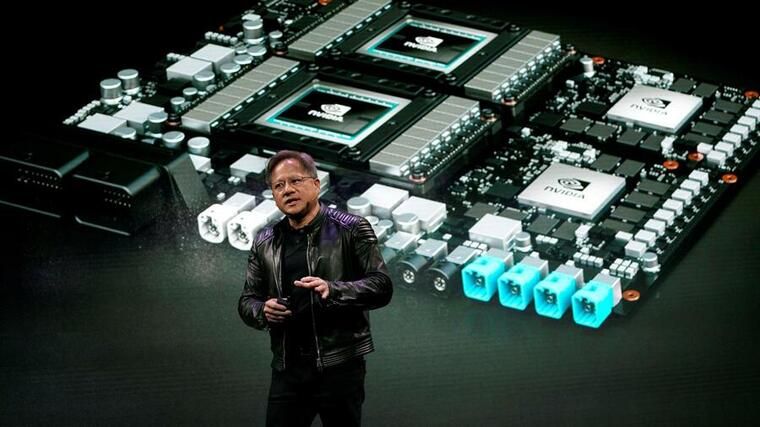

Die neuen Ausstatter verlangen einen viel höheren Beitrag von der Wertschöpfung, als es die herkömmlichen Zulieferer in der Vergangenheit konnten. So muss Mercedes-Benz künftig jeden Euro beim Verkauf von Software-Komponenten für das autonome Fahren mit Nvidia teilen, bestätigten dem Handelsblatt insgesamt fünf Insider.

Ab 2024 werden beide Unternehmen gemeinsam verstärkt Softwarepakete für automatisierte Fahrfunktionen anbieten. Von den Einnahmen wird Nvidia dann einen umfassenden Umsatzbeitrag erhalten, der bei mehr als 40 Prozent liegen dürfte. Die Unternehmen wollten sich „aus Wettbewerbsgründen“ nicht zu Vertragsdetails äußern.

„Ein derartiges Revenue-Sharing hat es in der Autoindustrie noch nie gegeben“, sagt ein Investmentbanker. Bald aber könnte es zur Norm werden. Auch Audi, Volvo und Jaguar Land Rover kooperieren mit Nvidia. Die alte Praxis der Autoindustrie, Lieferanten mit Festpreisen abspeisen zu können, erodiert bei digitaler Schlüsseltechnik.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Überall entstehen gerade neue Bündnisse. So paktiert Stellantis beim digitalen Cockpit mit Foxconn und Amazon. Konkurrenten wie Renault, Volvo, GM und Ford schwören beim Infotainmentsystem dagegen auf Android Automotive von Google.

Der Mercedes-Deal mit Nvidia könnte nach Einschätzung von Experten beispielhaft für die Branche werden. „Die Autoindustrie beginnt zunehmend, smarte Partnerschaften abzuschließen, die vorteilhaft für beide Seiten sind“, konstatiert Fabian Brandt, Leiter des Automotive-Teams bei der Strategieberatung Oliver Wyman. „In der Vergangenheit gab es keine echten Kooperationen, sondern pyramidal aufgebaute Einkaufs- und Lieferantenbeziehungen.“

Die Fahrzeughersteller hätten zwar grundsätzlich die Chance, als Integratoren eine zentrale Rolle im Ökosystem der Mobilität von morgen einzunehmen – aber nur, sofern sie die Hoheit über die Daten und deren Interpretationsfähigkeit behalten, erklärt Brandt diese Art von Machtprobe. „Wer diesen strategischen Kontrollpunkt freiwillig aufgibt oder ungewollt verliert, wird sich schwertun, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und sich zu differenzieren.“

Schon jetzt treten die Eigenmarken einiger Hersteller aber beispielsweise bei den Sprachassistenten komplett in den Hintergrund. Der neue Mégane E-Tech hört auf „Hey Google“ statt „Bonjour Renault“. Auch Amazons Alexa drängt verstärkt in die Cockpits. Die deutschen Autobauer setzen dagegen zumindest noch in Teilen auf Eigenkreationen, um das Eindringen der Internetriesen in ihre Karossen abzublocken.

„Wir übergeben anderen doch kein mechanisches Gerät, das sie dann digital ausschlachten können“, erklärte Mercedes-Frontmann Ola Källenius einmal. „Wir wollen die neuen, softwarebasierten Geschäftschancen selbst wahrnehmen.“ Doch um das Sternenlogo nach außen hin weiter strahlen zu lassen, muss der Dax-CEO im Hintergrund verstärkt Kompromisse eingehen.

Mercedes begibt sich in Schicksalsgemeinschaft mit Nvidia

Zwar schafft Källenius mit der Entwicklung des 4,9 Milliarden Euro teuren eigenen Betriebssystems MB.OS, das so etwas wie das Hirn und zentrale Nervensystem jedes Fahrzeugs werden soll, die Grundlage dafür, um auch künftig die Oberhand über die Kundenschnittstelle zu behalten. Bei zwei der vier zentralen Domänen, die auf MB.OS aufbauen, begibt sich Mercedes allerdings in eine Schicksalsgemeinschaft mit Nvidia.

So funktioniert beim Infotainmentsystem MBUX bereits jetzt nichts ohne die Grafikkarten und Softwaretools des Konzerns aus dem Silicon Valley. Und beim autonomen Fahren wird sich Mercedes wohl für bis zu 15 Jahre an Nvidia binden, verlautet aus Konzernkreisen. Denn die US-Amerikaner dürften sowohl die nächste Kompaktwagenplattform MMA als auch die MB.EA-Einheitsarchitektur für große Limousinen und SUVs mit ihren Hochleistungsprozessoren und KI-Anwendungen bestücken.

Alle Baureihen von Mercedes sollen künftig auf Upgrade-fähigen Rechnerarchitekturen von Nvidia laufen. Dabei soll so viel Speicherplatz vorgehalten werden, dass die Fahrzeuge auch Jahre nach dem Erstverkauf noch über drahtlose Software-Updates mit neuen Features frisch gehalten werden können. Die Kooperation umfasst insbesondere hochautomatisierte und vollautomatisierte Fahrfunktionen.

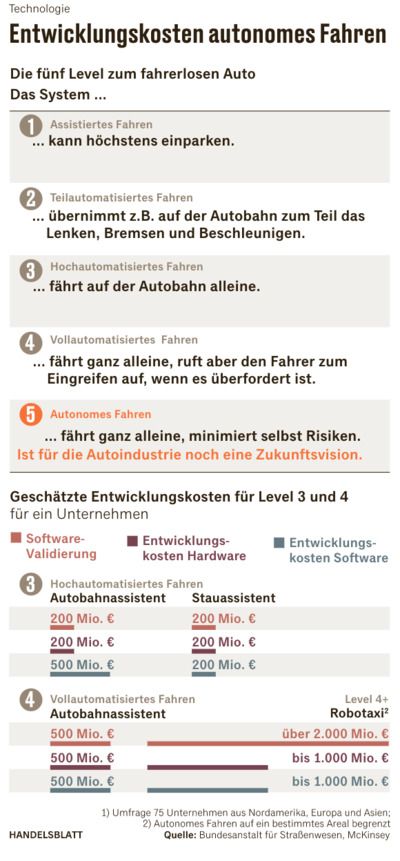

Grundsätzlich wird das autonome Fahren in fünf Stufen unterteilt. Das erste und zweite Level ist mittlerweile in Form von Abstands- und Spurhalteassistenten in den meisten Neuwagen Standard. Vollautonome Roboterautos (Level 5) sind dagegen noch ein kühner Traum. Aktuell rollt Mercedes in seinen Flaggschifflimousinen S-Klasse und EQS den „Drive Pilot“ aus. Es ist das weltweit erste Level-3-System. Hier geht die Verantwortung phasenweise gänzlich auf die Technik über; Mercedes haftet.

Doch die Einsatzmöglichkeiten des Drive Pilot sind begrenzt. Genutzt werden darf das Chauffeur-System derzeit nur auf deutschen Autobahnen bei Stau oder stockendem Verkehr und einer Geschwindigkeit von maximal 60 Kilometern pro Stunde. Der Fahrer muss gegen Aufforderung das Steuer wieder übernehmen können.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Kooperation als „zweischneidiges Schwert“

Den ganz großen Paradigmenwechsel erwartet die Branche folglich erst bei Level 4. Hier würde der Lenker tatsächlich zum Passagier, der sich auf definierten Strecken schlafend oder Zeitung lesend von A nach B bringen lassen könnte. Während Mercedes sein Level-3-System noch ohne die Hilfe von Nvidia entwickelt hat, sind die Schwaben bei der Vollautomatisierung auf die Künstliche Intelligenz der Amerikaner angewiesen, verlautet aus Konzernkreisen.

Der Grund: Damit ein Auto in jeder Situation sicherer als ein Mensch lenkt, bremst und überholt, reichen Programmierbefehle nicht aus. Darüber hinaus erforderlich sind selbstlernende Algorithmen, die alle erdenklichen Manöver und Umgebungen nachahmen und mit vorhandenem Wissen zu neuronalen Netzen kombinieren. „Dafür brauchen wir Nvidia“, sagt ein Mercedes-Manager. Die ersten Verträge mit dem Grafikkartenentwickler sind unterzeichnet. Doch die Kooperation sei ein „zweischneidiges Schwert“, meinen Insider.

In Stuttgart keimt hier und da sogar die Sorge auf, über den Tisch gezogen zu werden. Schließlich verdienen die Amerikaner doppelt an Mercedes – zunächst über den Verkauf der Hardware und später über die Umsatzbeteiligung bei den Software-Updates. Es geht um viel Geld. Allein für seinen Drive Pilot dürfte Mercedes einige Tausend Euro pro Fahrzeug verlangen. Hohe Aktivierungsraten vorausgesetzt, könnten hier schnell Milliardenbeträge zustande kommen. Und dann ist die Partnerschaft mit Nvidia auch nicht exklusiv. Volvo erhält sogar zwei Jahre vor Mercedes die neuen Orin-Chips.

Nun wollen die Schwaben nachverhandeln. Mercedes-Frontmann Ola Källenius und Nvidia-CEO Jensen Huang sind im regen Austausch. Doch die Druckmittel des Skandinaviers sind gering. Seiner Truppe fehlen der Mut und das Know-how, um ähnlich wie Tesla eigene Chips zu designen. Und in puncto Rechenleistung gilt Nvidia als Klassenbester. Die Orin-Computer der Firma aus dem Silicon Valley führen 254 Tera-Operationen pro Sekunde durch (TOPS), die nächste Generation (Atlan) soll sogar mehr als 1000 TOPS schaffen. Zum Vergleich: Teslas HW3-System kommt aktuell nur auf 144 Tera-Operationen pro Sekunde.

Weil sich Autos verstärkt zu rollenden Entertainment-Centern entwickeln, die zumindest teilautonom fahren und verstärkt über die Cloud kommunizieren, benötigen die Fahrzeuge immer mehr Rechenpower. Chiphersteller wittern hier ihre Chance. Neben Nvidia drängt besonders der langjährige Branchenführer Intel sowie Qualcomm, der weltgrößte Handychip-Produzent, in die elektronische Schaltzentrale der Fahrzeuge.

Ihr Kalkül: „Ein Smartphone enthält ein Chipset, ein Auto dagegen viele“, sagt Qualcomm-Europachef Enrico Salvatori. Ein Chipset ist die Kombination zahlreicher elektronischer Komponenten rund um einen Chip. Das Engagement der drei führenden US-Chiphersteller im Autogeschäft ist eine Wette auf die Zukunft. Noch ist der Bereich für sie nur eine Nische, doch das Potenzial ist riesig.

Nvidia ist fünf Mal so viel wert wie Mercedes

So rechnen etwa die Marktforscher von Omida bei Autochips mit einem jährlichen Umsatzplus von gut zwölf Prozent bis 2025. Ein wichtiger Grund dafür: Der Wert der Chips in Elektroautos liegt um das Dreifache über jenem von Chips in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Auch der verstärkte Einsatz von Fahrerassistenzsystemen sowie umfassenden Infotainmentlösungen sei ein wichtiger Umsatztreiber.

Vergangenes Jahr sind die Erlöse mit Autochips weltweit um gut 28 Prozent auf 52 Milliarden Dollar in die Höhe geschossen. Die Chipkonzerne glauben fest an weiteres Wachstum und nehmen dafür viel Geld in die Hand. So übernahm Qualcomm vergangenes Jahr die schwedische Veoneer für 4,5 Milliarden Dollar – und stach dabei den Autozulieferer Magna aus. Das Unternehmen hat sich spezialisiert auf die Entwicklung von Fahrassistenzsystemen, kurz ADAS. Zu den Produkten zählt neben der entsprechenden Software auch die dafür notwendige Sensorik, zum Beispiel Kameras oder Radar.

Intel hat schon vor fünf Jahren Mobileye aus Israel geschluckt, einen Spezialisten für Kameratechnik für das autonome Fahren, der eigene Flotten für Robotertaxis betreiben will. Der Preis: 15,3 Milliarden Dollar. Dieses Frühjahr wollen die Amerikaner Mobileye an die Börse bringen. Marktbeobachter rechnen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 50 Milliarden Dollar.

Dass die Investoren große Hoffnungen in die Chipindustrie setzen, lässt sich auch an der aktuellen Börsenbewertung ablesen. Nvidia ist auf dem Parkett umgerechnet rund 570 Milliarden Euro wert. Das ist fünf Mal so viel wie Mercedes. Der Vergleich zeigt, wie sehr sich die Kräfteverhältnisse in der Autoindustrie in den kommenden Jahren verschieben dürften.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot