Milliarden einsparen bei der Energiewende – was steckt hinter den Ideen?

Weniger Erdleitungen, lokale Strompreise, weniger von allem – rund um die Koalitionsverhandlungen ploppen plötzlich Vorschläge auf, wie man die Kosten bei der Umstellung zu klimaneutraler Energie angeblich drastisch senken könne. Wer fordert was und mit welchen Zielen?

Wer sich mit dem Thema Energiewende beschäftigt, gewöhnt sich an das Jonglieren mit astronomischen Zahlen. Die werden schnell 13-stellig: Laut einer Analyse von Aurora Energy Research ist bis 2045, zur angestrebten Klimaneutralität, mit 3,4 Billionen Euro an Kosten zu rechnen. Der Bundesverband der Energiewirtschaft (BDEW) kalkuliert mit 1,2 Billionen bis 2035.

Da trifft es sich gut, dass es gerade Vorschläge hagelt, die Sache günstiger zu machen. Parallel zu Koalitionsverhandlungen und Regierungsbildung haben Verbände und Lobbygruppen ihre Vorstellungen ins Gespräch gebracht – allerdings sind diese Ideen meist schnell mit den Interessen ihrer Urheber zu verknüpfen. Und sie müssen die Frage aushalten: Bedeuten weniger Kosten für die Energiewende auch weniger – oder spätere – Wende?

BDI: Den Ausbau schrumpfen

Der Bundesverband der Industrie (BDI) verkündete Ende März: Durch eine „optimierte Energiewende“ würden sich bis 2035 Investitionen in Höhe von 370 Milliarden Euro einsparen lassen, ohne Klimaziele zu gefährden. Und, rechnet die beauftragte Boston Consulting Group vor, die Stromkosten für Industrie und private Verbraucher würden auch noch sinken. Hauptargument: Der bisher kalkulierte Strombedarf sei weit überzogen, also könne man Förderung der Erneuerbaren und Ausbau der Netze schrumpfen. Allerdings fordert man gleichzeitig (teure) Entlastungen für die Industrie, die die Koalition auch bereits in Aussicht stellt. Der Verzicht auf kostspielige Erdleitungen zugunsten von Masten gehört hier wie überall zum Sparprogramm.

EnBW: Blauer Wasserstoff und Gaskraftwerke

Ähnlich argumentiert der Energieanbieter EnBW, untermauert von Studien von „Aurora Energy Research“: weniger Bedarf, also weniger Ausbau, auch bei den Zielen für grünen Wasserstoff, stattdessen importierter „blauer“ Wasserstoff aus Erdgas. Das soll 100 Milliarden Euro sparen, wäre aber definitiv weniger „Wende“, also weniger CO2-Einsparung. Zumal EnBW den Ausbau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken fordert, die ebenfalls von der Koalition geplant werden. Ein besonders umstrittener Punkt, der im Koalitionsvertrag enthalten ist, kommt den Betreibern entgegen: Die zusätzlichen Gaskraftwerke sollen nicht nur bei Versorgungsengpässen (also äußerst selten) angeworfen werden, sondern auch „zur Stabilisierung des Strompreises zum Einsatz kommen“.

Stadtwerke: Von unten nach oben

Auch der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) wünscht sich einen „Neustart für die Energiewende“, bei dem „System- und Kosteneffizienz“ im Mittelpunkt stehen sollen. Es handelt sich um das Bündnis von 1550 Stadtwerken, dessen Geschäfte die zukünftige Wirtschaftsministerin Katherina Reiche bis 2019 führte. Der aktuelle Geschäftsführer Tobias Bringmann sagt: „Wir können einen dreistelligen Milliardenbetrag einsparen, wenn wir von unten nach oben planen.“ Er will die Energiewende als „dezentrales Projekt“ verstanden wissen – ganz im Interesse seiner kleinteilig aufgestellten Mitglieder.

Zwei, fünf oder noch viel mehr Preiszonen?

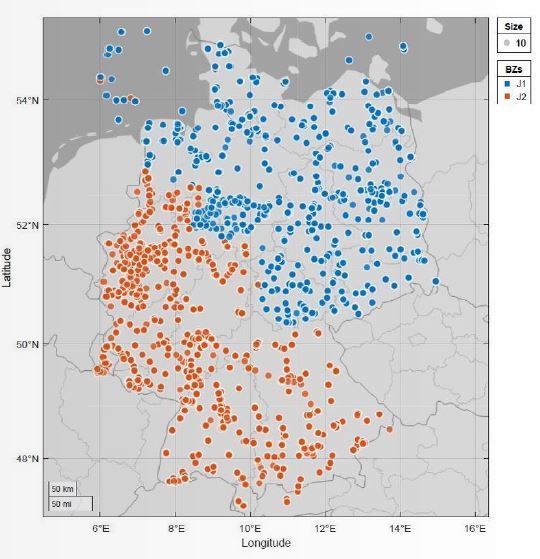

Die meisten Anstöße zur Zukunft der Energiepolitik kommen aber zu einer gerade heiß diskutierten Kernfrage: Kann Deutschland an einheitlichen Großhandelsstrompreisen festhalten („Gebotszone“), oder sollte es 2, 22 oder noch mehr Preiszonen geben? Auslöser war der Bericht der europäischen Stromnetzbetreiber ENTSO-E, der empfiehlt, zwei oder besser noch fünf Strompreiszonen zu etablieren. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder widersprach erbost, auch die Koalition will daran festhalten, dass überall derselbe Börsenpreis gilt.

Bayern mag weder Windräder noch Masten

Der Ursprung der Debatte liegt zum einen in der Natur – dem Wetter –, zum anderen in politischen Prozessen, bei denen populistische Positionen eine Rolle spielen. Im Norden gibt es mehr Wind und deshalb mehr Windräder. So weit die Natur. In Bayern dagegen mag man weder Windräder noch Strommasten. Mit dem (nicht immer ausgesprochenen) Argument, beides würde die Landschaft verschandeln, agiert dort traditionell die Politik. Es war noch Ministerpräsident Seehofer, der die schnelle Umsetzung von Stromtrassen aus dem Norden in die industriellen Zentren Bayerns verhinderte. In Dithmarschen oder Nordfriesland gibt es offenbar nichts zu verschandeln.

So kommt es zu einem Mechanismus, der oft zu Kopfschütteln führt, sofern man nicht gerade in einem fränkischen Postkartenidyll lebt. Im Norden werden Windkraftwerke abgeregelt, weil die Kapazitäten der Stromtrassen nicht reichen, und gleichzeitig im Süden Gaskraftwerke hochgefahren, um den Bedarf zu decken. Die Kosten für diesen „Redispatch“ – die auf die Netzgebühren für alle umgelegt werden – lagen 2023 bei 3,2 Milliarden Euro.

Fraunhofer und Agora: Lokale Strompreise

Der europäische Trend zu immer kleineren Strompreiszonen wird auch in Deutschland Handlungsdruck erzeugen. Eine Studie von Agora Energiewende und Fraunhofer IEE argumentiert für lokale Strompreise, um langfristig auf mehr flexible Energieerzeugung zu reagieren und Fehlanreize zu vermeiden. Solche Überlegungen zielen vor allem auf Großverbraucher, für Haushalte könnte es Entlastungen geben, wenn ihre Preise stiegen. Insgesamt, so rechnen die Forscher vor, würde der Strompreis für die allermeisten Kunden sinken.

Was die neue Regierung wirklich vorhat, geht aus dem an vielen Punkten vagen Koalitionsvertrag nicht hervor. Nach Einschätzung der meisten Experten wird es langsamer gehen mit der Energiewende. Ob auch billiger, ist eine andere Frage.