„Moor muss nass“ – wie geht das?

Moore sollen und müssen große Mengen CO2 speichern – aktuell bewirken sie, weil fast überall trockengelegt, das Gegenteil. Abhilfe soll die Bewirtschaftung wiedervernässter Flächen schaffen, die „Paludikultur“. Das ist ein äußerst mühsames Geschäft.

Vierzig Wasserbüffel, mit ihrem dichten, dunklen Fell und den freundlich gebogenen Hörnern, sind zweifellos ein schöner Anblick. Kinder können auf den Kleineren sogar reiten. „Sehr entspannte Tiere“, sagt Roland von Schmeling vom Biohof Werder bei Potsdam über seine Herde, die in einem Moor mit Stauhaltung weidet. „Wenn man sich ein bisschen kümmert und sie nicht verwildern lässt.“

Die Tiere liefern am Ende ihres Lebens hochwertiges Fleisch, aber ihre Hauptaufgabe ist die Landschaftspflege, bestehend aus Fressen und Trampeln. „Ohne Tiere würde aus dem Moor allmählich ein Wald“, erklärt von Schmeling. Wasserbüffel sind derzeit eine der wenigen Möglichkeiten, nasse Moore wirtschaftlich zu nutzen, „eine kleine Nische“, wie von Schmeling zugibt.

Experten wollen eine Million Hektar vernässen

Dabei sind Moorflächen entscheidend für den Kampf gegen die Erderhitzung. Wie bedeutend, belegt die am Donnerstag vergangener Woche vorgelegte Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats für Natürlichen Klimaschutz (WBNK): „Der WBNK empfiehlt ein eigenständiges Ziel für die Moorwiedervernässung von etwa 80 Prozent der gegenwärtig landwirtschaftlich genutzten Moorflächen bis 2045.“

80 Prozent, das entspricht etwa einer Million Hektar, die einst Moor waren, dann über Jahrhunderte trockengelegt und kultiviert wurden. Die gesamte landwirtschaftliche Fläche der Bundesrepublik misst nur 16,5 Millionen Hektar. Laut dem Thünen-Institut für Agrarklimaschutz, das gerade ein umfangreiches Monitoring der Moore aufbaut, werden über 92 Prozent der Moorböden Deutschlands entwässert genutzt und sind damit Emittenten des Kohlenstoffs, der im Torf gespeichert ist.

Emissionen wie im Gebäudesektor

Einige Zahlen dazu: Das Umweltbundesamt hat für 2023 54,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent als Ausstoß für die Landwirtschaft errechnet. Für die Nutzung der Moorböden kommen 42,1 Millionen obendrauf – zusammen entspricht das etwa dem klimaschädlichen Output des Gebäudesektors, einschließlich Heizung, Zement und Beton für Neubauten. Der entscheidende Unterschied zwischen den Sektoren: Nur die Moore und Wälder können als Kohlenstoffsenke wirken, also Klimagase speichern.

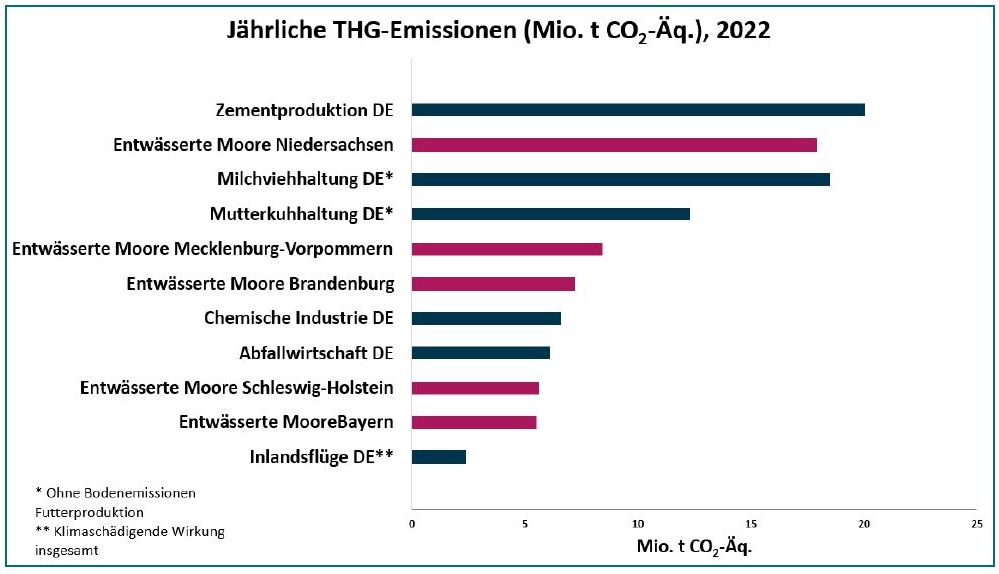

Treibhausgasemissionen aus entwässerten Mooren in den moorreichen Bundesländern im Vergleich mit anderen Quellgruppen in Deutschland

Um die Ziele zu erreichen, reicht eine Vermeidung von Emissionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger nicht aus. „Man wird beides benötigen“, sagt Bärbel Tiemeyer, die beim Thünen-Institut die Forschungsgruppe Moore leitet. „Die sehr großen Flächen für die Wiedervernässung sind ambitioniert, aber es führt kein Weg daran vorbei, wenn man die Klimaschutzabkommen ernst nimmt. Im Idealfall kann eine Vernässung zur neuerlichen Speicherung von Kohlenstoff als Torf führen."

Die Probleme der Paludikultur

Es handelt sich allerdings um eine „große gesellschaftliche Transformationsaufgabe“, wie der WBNK schreibt. Landwirte werden entschädigt, wenn sie Flächen umwidmen, aber aktuell bei Weitem nicht ausreichend. Der wissenschaftliche Beirat empfiehlt, so viel Geld auszuschütten, dass die Bodenbesitzer für Ausfälle entschädigt und zugleich Investitionen ermöglicht werden, und zwar in „Wertschöpfung durch Paludikultur oder andere torferhaltende Nutzungen.“ Gemeint sind dabei immer Nutzflächen; die noch bestehenden, feuchten Moore stehen in der Regel unter Naturschutz und werden in Ruhe gelassen.

Der wohlklingende Name „Paludikultur“ bezeichnet eben die wirtschaftliche Nutzung von nassen Mooren. Das klingt archaisch, aber Vorbilder oder Traditionen gibt es nicht. Historisch wurden Moore entweder trockengelegt oder sich selbst überlassen, da wirtschaftlich nichts mit ihnen anzufangen war. Das zu ändern, ist ein junger Wissenschaftszweig, dessen Anhänger gern mit dem Slogan „Moor muss nass“ hervortreten.

Kein Mozzarella aus dem Moor

Das ist aber ein mühsames Geschäft. Denn die Wasserbüffel, die anders als heimische Rinder gern im Matsch stehen, können – neben dem touristischen Reiz – nur geringe Wertschöpfung vorweisen, eine Milchwirtschaft in Konkurrenz zum berühmten „Mozzarella di Bufala Campana“ aus Italien wird sich eher nicht entwickeln. Die Tiere können sich zwar in der Regel das ganze Jahr draußen durchschlagen, sehr nahrhaft sind die kargen Moorgräser aber nicht.

Was das gestaute Moor eventuell noch abwerfen könnte, sind Energiepflanzen, die mit speziellen sumpfgängigen Maschinen gepflanzt und geerntet würden. Realistischer, und Hauptgegenstand der Paludiforschung, sind Pflanzenfasern, die zu Pappe oder Dämmstoffen verarbeitet werden können. Ein Modellprojekt namens „MooReturn“ im mecklenburgischen Malchin wird mit rund 4 Millionen Euro gefördert. Die Biomasse kann passend aufbereitet werden, um andere Zellstoffe zu ersetzen, es fehlt jedoch an Mengen, die industriell verwertbar wären.

Die Wissenschaftlerin Sophie Hirschelmann vom Greifswald Moor Centrum berichtete „Tagesspiegel Background“, dass in den ersten drei Jahren des Malchiner Projekts bestenfalls ein Genehmigungsplan fertig sei.