„Nachfolger brauchen eine gute Mischung aus Tatendrang und Demut“

Wenn in Familienunternehmen die Kinder übernehmen, müssen sie einiges ändern. Aber auch Traditionen bewahren. Wie funktioniert der Spagat? Drei Nachfolger berichten.

Maximilian Rampf drückt auf die Play-Taste. Eine tiefe Frauenstimme ist zu hören, ein leichter bayrischer Dialekt: „Wir hätten bitte gerne für morgen: Obstsalat, vier Eimer. Trauben blau, eine Kiste. Rucola, eine Kiste. Blattspinat in Styropor, fünf Kisten. Minikartoffeln, eine Kiste. Koriander, drei Bund. Shiso-Kresse, eine Kiste.“

Bis abends halb elf, erzählt Rampf, habe sein Vater früher vor dem Anrufbeantworter gesessen und 60 bis 100 solcher Bestellungen auf Bestellscheinen notiert. „Und dann war er um vier Uhr am nächsten Morgen mit seinen Listen auf dem Großmarkt in München“, sagt der 36-Jährige. „Ein richtiges Gschiss war das!“

Heute leitet er mit seinem älteren Bruder Anian den Obst- und Gemüsehandel Wunderlich in vierter Generation. 16 Mitarbeiter, gegründet in den 1930er-Jahren, direkt am Tegernsee gelegen, mit Blick auf Wasser und Berge. Ihr Ziel: weniger Gschiss.

💡Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen

Helfen soll dabei eine Software, die Bestellungen in Sekundenschnelle zusammenfasst. Egal, auf welchem Weg sie reinkommen: als Nachricht auf dem Anrufbeantworter, Mail, Fax – oder Fotos einer auf Papier gekritzelten Bestellung. Die Rampfs müssen nur noch einen Blick darauf werfen. „Schau mal, nur die Shiso-Kresse hat die Software nicht erkannt – aber das war auch echt undeutlich“, sagt Maximilian Rampf. Sogar die bayrische Bezeichnung für Karotten kennt die Software inzwischen: gelbe Ruabn.

Und doch sind von der neuen Arbeitsweise nicht alle begeistert. „Einer unserer Mitarbeiter, der ebenfalls die Bestellungen vorbereitet, glaubt, er sei schneller als die Software“, sagt Anian Rampf. Er tippt die Bestellungen einzeln ins neue Warenwirtschaftssystem. Das ist schneller als früher mit all den Papierlisten. Aber die Brüder erhoffen sich von der Software, noch effizienter zu arbeiten, und wollen bald noch mehr Technik nutzen. Also den Mitarbeiter zwingen? Oder ihm die Wahl lassen? Good boss? Oder bad boss?

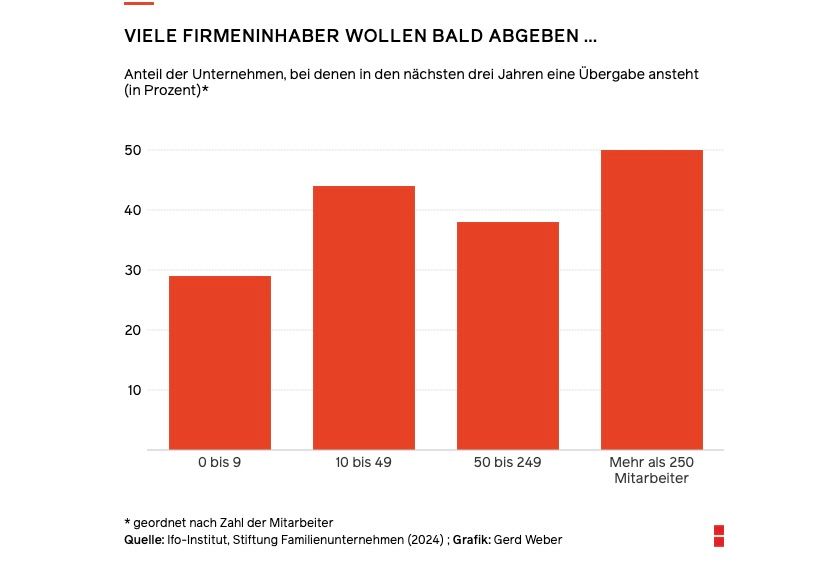

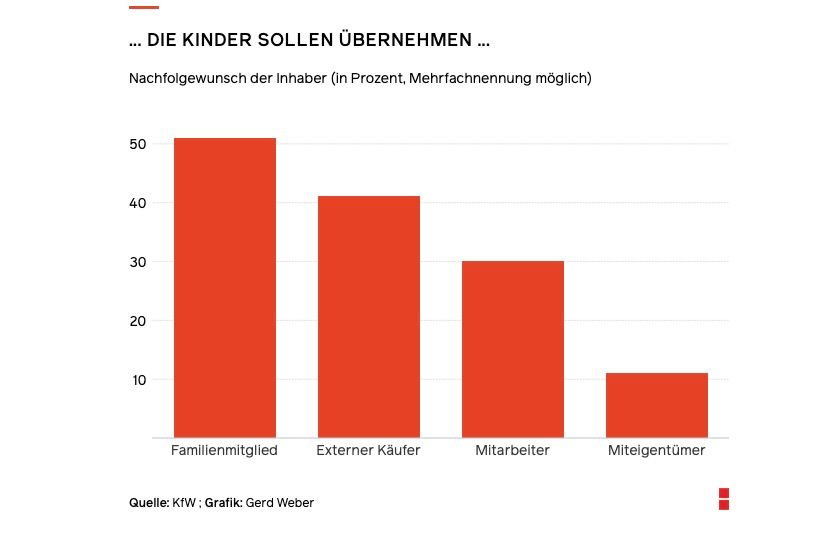

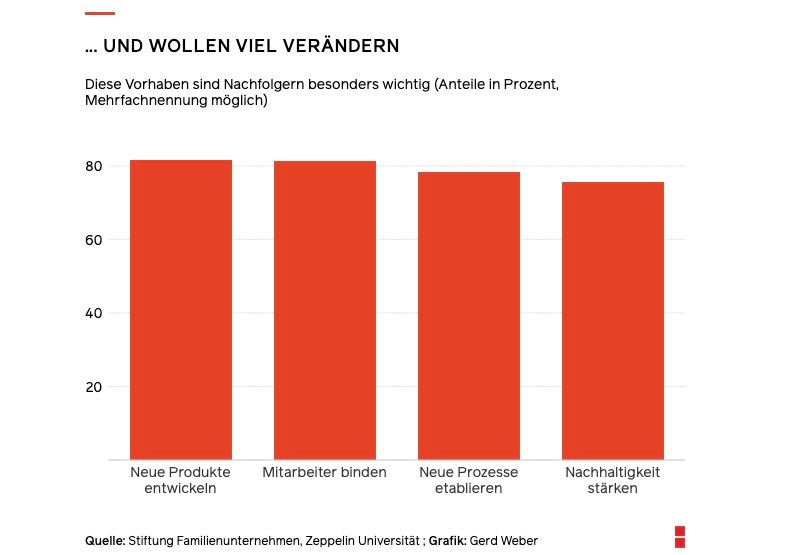

Wer eine Firma übernimmt, muss Neues wagen: Nur ein Drittel der Familienunternehmer rechnet in diesem Jahr mit Wachstum. Und so will und muss die nächste Generation neue Produkte und Prozesse einführen, internationale Märkte erschließen, Zukäufe tätigen – all das gaben sie in einer Befragung der Stiftung Familienunternehmen an. Zugleich will sie bewahren: Einer großen Mehrheit etwa ist es besonders wichtig, die Mitarbeiter zu binden. Ein Drahtseilakt.

„Nachfolger brauchen eine gute Mischung aus Tatendrang und Demut“, sagt Christian Bühring-Uhle, Partner bei der auf Nachfolgen spezialisierten Beratung AvS Advisors. Weil sie den Mitarbeitern, die sich über Jahrzehnte an den Kurs des Vorgängers gewöhnt haben, viel zumuten. Und weil sie Dinge ändern, die ihre Eltern voller Überzeugung machten.

Beim Oldenburger Unternehmen Miss Germany zerstritten sich Vater und Sohn über die Abkehr von der Laufstegschau im Bikini. Philip Hitschler-Becker bewirbt den Süßwarenhersteller Hitschler offensiv mit Clips im Internet – und soll mit seinem Aktionismus für Unmut in der Belegschaft gesorgt haben. Auch beim Dübelunternehmen Fischer scheiterte die Nachfolge einst daran, dass sich Vater und Sohn nicht einig waren über Ausrichtung und Führung der Firma.

Wie also setzen Nachfolger notwendige Änderungen durch, ohne die Belegschaft oder gar ihre Eltern gegen sich aufzubringen? Wie gehen sie auf andere ein – ohne ihre Autorität zu gefährden?

UND WAS WOLLT IHR SO?

Die Rampf-Brüder wollen ihren Mitarbeiter erst „zwingen“, die neue Software zu nutzen, wenn diese perfekt läuft. „Noch hat sie ein, zwei Schwachstellen“, sagt Maximilian Rampf. Wenn Kunden mit einem Anruf Bestellungen für zwei Tage aufgeben, kann die Software diese nicht auseinanderhalten.

Ihre Mitarbeiter werden Ihre Ideen nur mittragen, wenn Sie etwas ändern wollen, das auch sie störtCHRISTIAN BÜHRING-UHLE, Berater bei AvS Advisors

Die Brüder agieren so vorsichtig, weil sie „einmal richtig auf die Nase gefallen sind“: Sie wollten das Lager umräumen, damit ihre Mitarbeiter Bestellungen effizienter packen. An einem Donnerstagabend schleppten sie Tomaten, Aprikosen, Zucchini und ordneten alles neu an. Als die Mitarbeiter am Freitag, dem stressigsten Tag der Woche, frühmorgens zur Arbeit kamen, standen die Lebensmittel an anderen Plätzen – so wie es für die Brüder Sinn ergab. Ihre Leute aber rebellierten: „Passiert das noch mal, sind wir weg!“

Heute sagen die beiden: Ihre Mitarbeiter wüssten besser als sie, an welchen Plätzen das Obst stehen sollte. Weil sie jeden Tag damit arbeiten. Als sie das Gespräch mit der Belegschaft suchten, merkten sie zudem: Die Anordnung der Lebensmittel war nicht das größte Problem. Sondern die Arbeitsweise: „Früher stand ein Wagen in der Mitte des Lagers, den alle gemeinsam packten. Jeder schleppte Kisten heran“, erinnert sich Maximilian Rampf. Gemeinsam entwickelten sie eine Lösung: Jeder befüllt einen eigenen Wagen und fährt damit durchs Lager. Ein Tablet zeigt die bestellten Produkte und Mengen in der Reihenfolge, wie sie im Lager stehen: erst die schweren Kartoffeln, zum Schluss leichte Himbeeren.

NICHT JEDER ZIEHT MIT

Berater Christian Bühring-Uhle weiß, wie wichtig es ist, vor Veränderungen mit dem Team zu sprechen: „Ihre Mitarbeiter werden Ihre Ideen nur mittragen, wenn Sie etwas ändern wollen, das auch sie stört.“ Der Berater greift zu einer Analogie: „Sie können nur jemandem Medizin verordnen, der auch Schmerzen hat.“ Wer an der Lösung mitwirkt oder gar selbst eine findet, sei zudem enorm motiviert.

Als Alexander Drusio beim Kosmetikhersteller seiner Eltern anfing, war das „wie eine Vollbremsung“, erzählt er. Im Familienunternehmen Dr. med. Schrammek, das Cremes, Peelings, Masken entwickelt und verkauft, lagen die Wachstumsraten bei rund 20 Prozent im Jahr. Bei Rocket Internet in Berlin, wo er zuvor gearbeitet hatte, war er „eine Verdopplung, Verdreifachung und mehr gewöhnt“.

Drusio hat die Abläufe verändert. Früher lief jede Entscheidung über den Tisch seiner Mutter: jede Geruchsprobe, jeder Urlaubsantrag. Drusio merkte nach einigen Wochen, dass er „jeden Urlaubsantrag genehmigte, ohne ihn überhaupt zu lesen“. Er musste etwas ändern. „Wenn wir doppelt so viel Umsatz machen wollen, dann kann ich nicht mehr jeden Flyer lesen, jeden Newsletter selbst versenden und an 15 Mustern für neue Produkte riechen.“ Also stellte er neue Leute ein, die Verantwortung übernahmen, und übertrug der bestehenden Mannschaft mehr Befugnisse. „Wenn die Tuben für ein Produkt nicht geliefert wurden, möchte ich nicht die Frage hören, was denn nun zu tun sei. Sondern eine Lösung“, sagt der 41-Jährige.

Noch nicht jeder schaffte es, dem Chef zu sagen: „Die Tuben wurden nicht geliefert, aber ich habe schon mit einem anderen Lieferanten gesprochen, der würde 50 Cent mehr nehmen – machen wir das trotzdem?“ Und auch nicht jeder wollte das überhaupt schaffen. „Einige Mitarbeiter, die es sich gefühlt recht bequem gemacht hatten, kündigten“, berichtet Nachfolger Drusio. Seiner Mutter machte das Sorgen, er sah das pragmatisch: „Um langfristig zu wachsen, ist die Fluktuation kurzfristig notwendig.“ Es gehört zu einem Generationenwechsel dazu, zu akzeptieren, dass nicht alle Mitarbeiter mitziehen – und dass man nicht jeden überzeugen kann.

Alexander Koeberle-Schmid, der Unternehmer bei der Nachfolge berät, weiß, wie wichtig es deshalb ist, „Verbündete in der Belegschaft zu finden, die bereit sind, den Weg der Nachfolger mitzugehen“. Und er stellt klar: Die neuen Chefs benötigten neue Mitarbeiter. So könne eine Aufbruchsstimmung entstehen, wie sie auch Drusio im neuen Team verspürte.

AMBITIONEN SENKEN

Anna Hörmann lernte schnell, wie wichtig es ist, die eigenen Pläne immer wieder zu anzupassen. 2018 kam sie in das Familienunternehmen ihres Vaters: die Hörmann-Gruppe mit mehr als 30 Tochterfirmen, fast 3000 Mitarbeitern und 831 Millionen Euro Umsatz. Anna Hörmann baute im Unternehmen eine Digitaleinheit auf. Das Ziel: gemeinsam mit den Firmen der Holding „revolutionäre Produkte und Dienstleistungen“ mit Technologien wie künstlicher Intelligenz entwickeln. So der ursprüngliche Plan.

In der Zusammenarbeit mit einer der Tochterfirmen stellte Hörmann fest, dass dieser Plan so schnell nicht aufgehen würde: Das Unternehmen bietet Systeme für autonome Warenlager an, in denen Maschinen Paletten, Holz oder Wellpappe bewegen. Jetzt sollte die Digitaleinheit von Hörmann mit der dortigen Belegschaft ein Programm entwickeln, das frühzeitig Abnutzungen an Maschinen erkennt. „Doch schnell mussten wir feststellen, dass wir die Daten dafür gar nicht gesammelt haben“, erinnert sich Hörmann: Trat eine Störung auf, schrieben die Mitarbeiter ihre Beobachtungen größtenteils noch als Freitext in eine Excel-Tabelle: mit Techniker telefoniert, Problem am Regalbediengerät. Unbrauchbar für ein Programm, das standardisierte Daten wie etwa Fehlercodes benötigt. „Das ursprüngliche Vorhaben war zu ambitioniert“, erinnert sich Hörmann – und doch kämpfte sie dafür, dass die Digitaleinheit bestehen bleibt.

Sie nahm sich mehr Zeit, um mit den Geschäftsführern der verschiedenen Firmen zu erarbeiten, auf welchem Stand die Digitalisierung überhaupt ist. Und die Digitaltochter macht jetzt den ersten Schritt vor dem zweiten – je nach den Bedürfnissen der einzelnen Firmen. Schulungen für Mitarbeiter beispielsweise: Wie gehen wir mit KI um? Wie sammeln wir Daten? Und dann den zweiten: Die Mitarbeiter der Digitaleinheit haben gerade einen internen KI-Assistenten für die Hörmann-Firmen entwickelt – ein firmeneigenes ChatGPT.

Alexander Koeberle-Schmid rät Nachfolgern deshalb zu einem „Entwicklungsplan“. Um Struktur reinzubringen – „und nicht wie die Axt im Walde alles zu verändern“. Im Plan sei festgehalten: „Wie messen wir Erfolge? Welche Aufgaben hat der Nachfolger? Welche Ziele setzt er sich langfristig und welche für das erste Jahr? Welche Projekte setzt er um?“ Es sei zentral, solch einen Plan stets anzupassen.

UNTERSTÜTZUNG VON OBEN

Alexander Drusio und seine Schwester Christina, die 2020 in die Geschäftsführung eintrat, sind am Familienunternehmen beteiligt. Ihre Mutter ist Hauptgesellschafterin. „Und obwohl sie nicht mehr operativ tätig ist, möchte sie einbezogen werden“, sagt Drusio. Am Firmensitz in Düsseldorf hat sie ein geräumiges Büro, in dem sich einige Pakete auf dem Tisch stapeln. Die Familie hat zwei WhatsApp-Gruppen: eine klassische Familiengruppe, in die Drusio zuletzt schrieb, dass sein Sohn gerade das erste Mal „Mama“ gesagt habe. Und eine Familien-Business-Gruppe, in der Drusio und seine Schwester Umsatzzahlen oder Personalien verkünden.

Einmal im Jahr setzen sich Kinder und Eltern zusammen, um die Strategie zu besprechen. 2022 äußerte Drusio dabei die Idee, mit einer eigenen Tochterfirma in die USA zu expandieren. „Und meine Eltern waren nicht sofort begeistert“, erinnert er sich. „Lasst es mich drei Jahre probieren“, bot er an „und wenn wir in den USA dann nicht siebenstellige Umsätze schreiben, lassen wir es.“ Raushalten, nicht rausdrängen. So versteht Drusio seinen Ansatz. Inzwischen hat Schrammek einen Sitz in Las Vegas. Und das Geschäft? „Läuft vielversprechend.“

Anian und Maximilian Rampf hat es geholfen, dass ihr Vater sich nicht völlig rausgehalten hat. Wenn jemand in der Belegschaft Bedenken äußerte, als die Söhne etwas ändern wollten, habe der Vater das Gespräch mit ihm gesucht. „Und er hat ihnen gut zugeredet, dass sie uns vertrauen sollten und wir das schon richtig machen würden“, sagt Anian Rampf. „Ohne seine Unterstützung hätten wir es sicher nicht geschafft, unsere Vorhaben umzusetzen und die Mitarbeiter an Bord zu halten“, ergänzt sein jüngerer Bruder.

💡Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen