Nachhaltigkeit: Welche Kreislaufstrategie zum Ihrem Unternehmen passt

Ressourcen schonen, Produkte länger nutzen, Rohstoffe wiederverwenden: All das sind gute Gründe für eine neue Kreislaufwirtschaft. So finden Sie heraus, welche Strategie zu Ihrem Unternehmen passt.

Von Luk N. Wassenhove, Atalay Atasu und Céline Dumas

Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft klingt für viele Unternehmen interessant, denn es hat zahlreiche Vorteile: Produkte aus wiederverwerteten oder wiederverwendeten Ressourcen herzustellen verkleinert den ökologischen Fußabdruck, sorgt für weniger Abfall und nutzt teure Ressourcen effizienter. Doch ein entsprechendes Geschäftsmodell aufzubauen ist nicht leicht, und Fehler können teuer werden. Interface, ein Hersteller von Fußbodenbelägen aus Atlanta, musste das erfahren. Gründer und CEO Ray Anderson wollte das Unternehmen in den 1990er Jahren zum "ersten nachhaltigen Konzern der Welt" machen. Dafür stellte er das Geschäftsmodell von Verkauf auf Leasing um. Mit Dienstleistungsverträgen, den "Evergreen Services Agreements (ESA)", bot Interface gegen eine monatliche Abogebühr Verlegen, Instandhalten und Entfernen von Bodenbelägen an. Auf diese Weise konnte das Unternehmen alte Beläge vor der Mülldeponie retten und die darin enthaltenen wertvollen Rohstoffe recyceln.

Interface wollte mit diesem beispiellosen Modell in seiner Branche seine Lieferkette als Kreislauf aufbauen. Das Unternehmen arbeitete konsequent auf dieses Ziel hin und baute sogar ein USA-weites Distributionsnetz auf. Doch auch nach sieben Jahren intensiver Vertriebsarbeit hatte Interface gerade einmal eine Hand voll Leasingnehmer. Die überwältigende Mehrheit der Kunden wollte ihre Fußböden lieber kaufen, weil die Instandhaltung von Hausmeisterdiensten übernommen wurde und die spezifischen Kosten dadurch nicht sichtbar wurden. Welchen Vorteil sollte es denn bringen, eine doch recht hohe monatliche Gebühr zu zahlen? Das ESA-Programm war schlicht nicht skalierbar.

Glücklicherweise war dies aber nicht das Ende der Geschichte. Im Jahr 2000 verlagerte Interface seinen Schwerpunkt von langfristigen Leasingverträgen auf die Herstellung von modularen Teppichfliesen aus nachhaltigen Materialien. Der CO2-Ausstoß bei der Herstellung lag um 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In Verbindung mit einer Umstellung auf erneuerbare Energien an den Produktionsstandorten erreichte Interface durch diese Innovationen nach eigenen Angaben eine Senkung des CO2-Fußabdrucks um insgesamt 69 Prozent. Anders als das Leasingmodell nutzte der Recyclingfokus die Kernkompetenz von Interface: Teppichböden herzustellen und zu verkaufen.

Der Erfolg eines nachhaltigen Kreislaufmodells hängt von vielen Faktoren ab, aber wie die Erfahrung von Interface zeigt, ist vor allem entscheidend, dass der Ansatz zu den Kompetenzen, Ressourcen und Bedingungen des jeweiligen Unternehmens passt. Wir stellen im folgenden Text drei Strategien für Kreislaufmodelle vor und bieten ein Tool an, mit dem Hersteller herausfinden können, welche Strategie in ihrem Fall wirtschaftlich am sinnvollsten ist. Bei unseren Empfehlungen stützen wir uns auf jahrzehntelange Erfahrung aus Forschung und Beratung von Dutzenden Fertigungsunternehmen weltweit.

Drei Strategien für den Kreislauf

Unternehmen im produzierenden Gewerbe – ganz gleich, ob sie hochmoderne Produkte oder Traditionelles wie Bekleidung oder Möbel herstellen – haben viele Möglichkeiten, ein Kreislaufmodell aufzubauen. Praktisch alle davon basieren auf mindestens einer von drei Grundstrategien.

Produkteigentümer bleiben. In der klassischen Version dieses Ansatzes bieten Hersteller ihre Produkte über Miet- oder Leasingverträge an, statt sie zu verkaufen. So bleiben sie für ihre Produkte verantwortlich, wenn die Verbraucher sie nicht mehr nutzen. Diese Strategie bietet sich vor allem bei komplexen Produkten mit einem hohen Restwert an. Xerox ist ein gutes Beispiel dafür: Das Unternehmen hat seine Drucker und Kopiergeräte Firmenkunden lange Zeit über Leasingverträge angeboten. Allerdings kann es hohe Investitionen für Aftersales-Betreuung und Instandhaltung geben, was es unter Umständen sowohl für den Hersteller als auch für die Kunden teurer macht.

Eigentümer zu bleiben kann auch bei einfacheren Produkten funktionieren, wenn sie relativ teuer sind und selten zum Einsatz kommen. So ist es in den USA seit Jahrzehnten üblich, sich den Smoking für den Schulabschlussball zu leihen, statt zu kaufen. Wenn das Statusbewusstsein in der Gesellschaft zunimmt, werden auch solche Mietmodelle immer beliebter. Die Onlineplattform Rent the Runway bietet zum Beispiel ein Mietabo für Designerkleidung; diese hat häufig einen geringen Materialwert, aber der Markenwert kann enorm sein.

Verlängerung der Nutzungsdauer. Bei dieser Strategie werden Produkte so hergestellt, dass sie länger halten; dies kann Potenzial im Gebrauchtwarenmarkt eröffnen. Für Erstausrüster mag das wenig attraktiv klingen, weil eine längere Nutzungsdauer bedeutet, dass Kunden seltener einkaufen. Doch Langlebigkeit ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal und kann Kunden überzeugen, mehr Geld auszugeben. Dies zeigen der Outdoorspezialist Patagonia und der Hausgerätehersteller Miele. Zudem können Unternehmen damit verhindern, dass Kunden zur Konkurrenz abwandern. Bosch Power Tools tritt zum Beispiel mit aufgearbeiteten Secondhandprodukten gegen Neuprodukte von Billigmarken mit geringerer Qualität an.

Design für Recycling. Bei dieser Strategie stellen Unternehmen ihre Produkte und Produktionsprozesse so um, dass Materialien möglichst intensiv wiederverwertet werden können. Häufig suchen sich solche Unternehmen Partner, die über eine bestimmte Technologie verfügen oder die recycelten Materialien am besten einsetzen können. Die sechsjährige Partnerschaft zwischen dem Sportartikelhersteller Adidas und der Non-Profit-Organisation Parley for the Oceans ist ein gutes Beispiel dafür. Parley stellt aus Plastikmüll Textilfäden her, aus denen Adidas wiederum Schuhe und Kleidung fertigt. So tragen beide Organisationen dazu bei, Kunststoffabfall in den Weltmeeren zu reduzieren.

Unternehmen, die herausfinden möchten, welche Kombination dieser drei Strategien in ihrem speziellen Fall den größten Mehrwert bringt, müssen sich sehr konkrete Fragen stellen. Zum Beispiel: Können sie ihre Produkte überhaupt von den Kunden zurückbekommen? Wie transportfähig sind sie? Und eignen sie sich für eine Aufbereitung? Gehen Sie diese Diskussion strukturiert an.

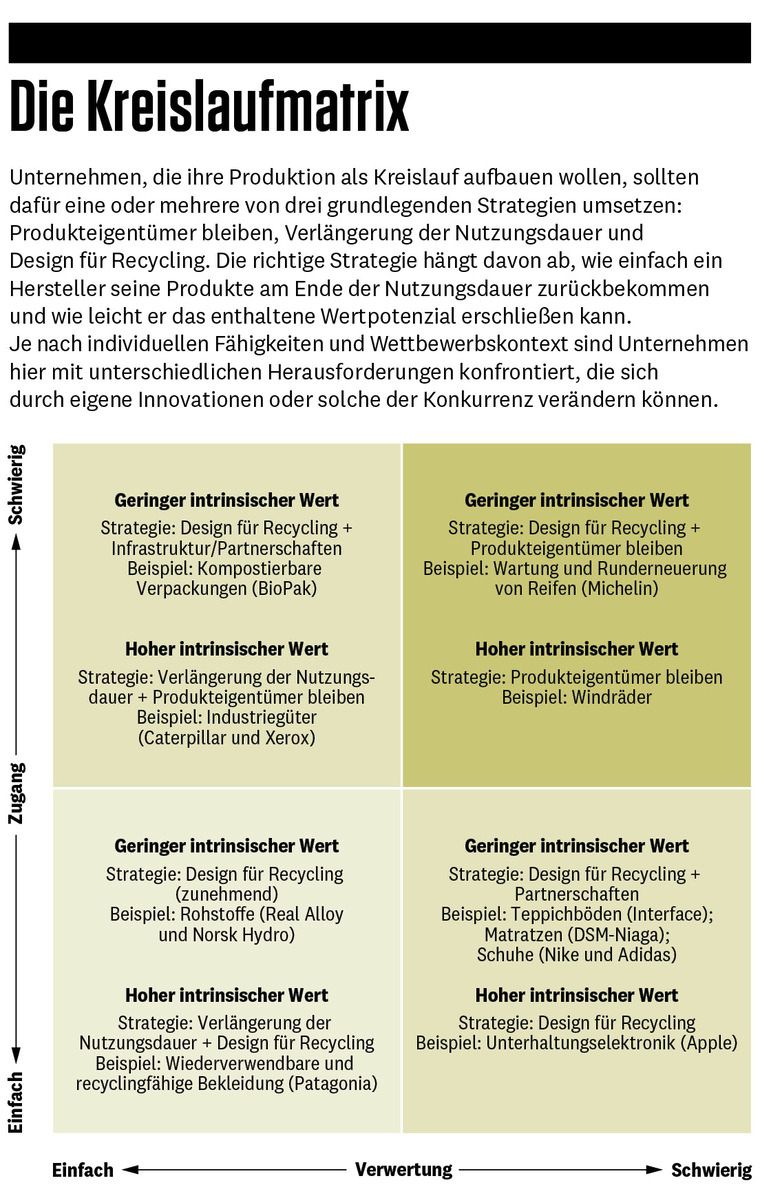

Die Kreislaufmatrix

Ein Kreislaufmodell ist nur dann nachhaltig, wenn sich aus den Produkten am Ende der Nutzungsdauer auf wirtschaftliche Art und Weise noch ein Wert extrahieren lässt. Das lässt sich entweder durch Wiederverwendung erreichen, sodass die im Herstellungsprozess eingesetzten Rohstoffe und Energie noch länger einen Mehrwert bringen, oder durch Recycling einzelner Komponenten oder Rohstoffe eines Produkts. Der Wert muss natürlich nicht unbedingt materieller Art sein. Am Beispiel von Designerkleidung zeigt sich, dass Kreislaufmodelle auch möglich sind, wenn der Wert fast ausschließlich immateriell ist.

Im Allgemeinen gilt: Je höher der intrinsische Wert eines Produkts – sei es der Markenwert, der Ressourceneinsatz bei der Produktion oder der Aufpreis, den Kunden für ein umweltfreundliches Produkt zu zahlen bereit sind –, desto größer ist das Potenzial für Kreislaufmodelle. Externe Faktoren wie Regulierung, Sekundärmärkte für gebrauchte Produkte oder aktive Märkte für Rohstoffkomponenten haben ebenfalls Einfluss auf das Wertpotenzial eines Kreislaufmodells. Dieses Potenzial genau zu bestimmen ist jedoch schwierig. Der slowenische Hausgerätehersteller Gorenje beispielsweise hat versucht, seine Waschmaschinen über Leasingverträge anzubieten. Das klingt eigentlich nach einer plausiblen Strategie, denn die Nutzungsdauer von Waschmaschinen lässt sich bei sorgfältiger Wartung deutlich verlängern. Doch die Verbraucherinnen und Verbraucher fürchteten, dass sie über die Laufzeit des Leasingverhältnisses hinweg mehr bezahlen würden als bei einem Kauf. Gleichzeitig erwarteten sie Serviceleistungen, die teurer waren als das, was Gorenje für die Wartung der Maschinen investieren wollte.

Ob eine Kreislaufstrategie wirklich machbar ist, muss mit einer Kosten-Nutzen-Analyse und einem gewissen Maß an Experimentierfreude und Pilotprojekten genau geprüft werden. Mit zwei Fragen können Unternehmen jedoch ihren Überlegungen eine Struktur geben:

1. Wie leicht kann ich meine Produkte zurückbekommen?

In Norwegen werden mehr als 97 Prozent der Plastikflaschen recycelt – zum einen weil die Einwohnerinnen und Einwohner ungewöhnlich recyclingbegeistert sind, zum anderen weil es ein großes Einzelhandelsnetz mit Leergutannahmestellen und -automaten gibt, das von einem staatlich subventionierten Pfandsystem unterstützt wird. Norwegen besitzt also zwei Kernelemente für eine funktionierende umgekehrte Lieferkette: die Beteiligung der Öffentlichkeit und eine gute Infrastruktur. Wie schwierig es ohne diese beiden Faktoren ist, zeigen die deutlich niedrigeren Recyclingquoten in anderen Teilen der Welt.

Ein weiteres wichtiges Element sind Sekundärmärkte, auf denen sich gebrauchte Produkte und wiedergewonnene Rohstoffe verkaufen lassen. Produkte mit einem hohen Wiederkaufs- oder Tauschwert – zum Beispiel Elektrowerkzeuge und Baumaschinen – geben die Verbraucher natürlich nicht so einfach wieder her. Das macht es für die ursprünglichen Verkäufer schwierig, den Kreis zu schließen. In solchen Fällen müssen die Hersteller unter Umständen teure Rückkauf- oder Eintauschprogramme auflegen. Hier sind Leasingmodelle eindeutig im Vorteil: Der Leasinggeber bleibt Eigentümer, was den Zugang zu den gebrauchten Produkten einfacher macht.

2. Wie leicht kann ich das Wertpotenzial der gebrauchten Produkte erschließen?

Bei besonders schweren oder unhandlichen Produkten und solchen, die Gefahrenstoffe enthalten, haben die Hersteller zwar oft eine rechtliche Grundlage, um sie zurückzunehmen. In diesen Fällen sind Transport und Aufbereitung aber häufig mit hohen Kosten verbunden. So ist zum Beispiel der Rücktransport einer Waschmaschine deutlich schwieriger und teurer als der einer leeren Tintenpatrone. Und wenn Produkte sehr komplex und hochintegriert sind, gestaltet sich auch die Restwerterschließung komplizierter. Smartphones und Laptops lassen sich schwieriger in die einzelnen werthaltigen Komponenten zerlegen als stärker modular aufgebaute Produkte wie Desktop-PCs. Letztlich ist dann noch entscheidend, ob es kostengünstige Lösungen für die Umarbeitung oder Aufbereitung gibt. Ist dafür zeitaufwendige Handarbeit notwendig, muss der Restwert gebrauchter Produkte schon eine gewisse Schwelle überschreiten, damit sich die Investition lohnt.

Anhand der Antworten auf diese beiden Fragen lassen sich Unternehmen in eine Matrix mit vier Feldern einordnen, die die strategischen Optionen für ein Kreislaufmodell enthalten (siehe Grafik "Die Kreislaufmatrix"). So sehen die vier Quadranten im Einzelnen aus:

Zugang und Verwertung schwierig. In den Quadranten rechts oben in der Matrix gehören zum Beispiel Produkte mit hohem Verschleiß, bei denen es am Ende der Nutzungsdauer mit einfachen Reparaturen und Aufbereitungen nicht getan ist. Eine Verlängerung der Nutzungsdauer ist somit nicht attraktiv, insbesondere wenn der Restwert gering ist. Produkte, die noch gut in Schuss sind, sind wiederum attraktiv, um sie von Kunde zu Kunde weiterzuverkaufen, was den Herstellern den Zugang erschwert oder verteuert. Um das Restwertpotenzial ausschöpfen zu können, empfehlen wir Herstellern hier eine Kombination aus "Design für Recycling" und "Produkteigentümer bleiben".

Der französische Reifenhersteller Michelin scheint sich in diese Richtung zu entwickeln, obwohl er die beiden Strategien nicht ausdrücklich miteinander verknüpft hat. Das Unternehmen verwendet in der Herstellung 80 Prozent nachhaltige Materialien und hat Lehigh Technologies gekauft, ein Unternehmen mit Sitz im US-Bundesstaat Georgia, das aus alten Reifen umweltfreundliches Gummigranulat herstellt. Gleichzeitig stellt Michelin in vielen B2B-Märkten auf Leasingmodelle um, bei denen es Flottenbetreibern Leistungsverbesserungen und Kosteneinsparungen verspricht. Um diese Vorteile realisieren zu können, setzt das Unternehmen auf moderne Informationstechnologie. So installiert die Effifuel-Sparte digitale Sensoren in Fahrzeugen, die CO2-Ausstoß, Kraftstoffverbrauch und andere Leistungskennzahlen erfassen.

Für die Unternehmen in diesem Quadranten ist das Wertpotenzial unter Umständen selbst bei teuren Produkten mit vielen wertvollen Bestandteilen gering. Ein Extrembeispiel sind Windräder: Sie sind zwar in der Entwicklung und Herstellung sehr teuer, aber die zum Teil abgelegenen Standorte und die Größe erschweren den Zugang erheblich. Auch der Aufbau sowie die komplexe Architektur machen es schwierig, Materialien oder Bestandteile zu gewinnen. Das ist der Grund, warum so viele Windräder am Ende auf Mülldeponien landen.

Das bedeutet aber nicht, dass Windradhersteller Kreislaufmodelle von vornherein verwerfen müssen. Sie sollten sich aber zunächst überlegen, wie sie über eine Verlängerung der Nutzungsdauer das Restwertpotenzial von gebrauchten Windrädern erschließen können. Investitionen in mehr Langlebigkeit und Modularität verlängern die Nutzungsdauer, vereinfachen die Wartung und könnten den Weg für ein Produkteigentümermodell ebnen, bei dem die Hersteller Eigentümer der Windräder bleiben, während die Energiekonzerne nur Betreiber sind. Auf lange Sicht bietet sich vielleicht eine Design-für-Recycling-Strategie an, damit Windräder weniger auf nicht-recycelbare Materialien angewiesen und einfacher zu zerlegen sind.

Zugang einfach, Verwertung schwierig. Zum Quadranten rechts unten in der Matrix gehören Produkte mit einem geringen intrinsischen Wert wie zum Beispiel Teppichböden, Matratzen und Sportschuhe. Einerseits können die Hersteller solche Produkte am Ende der Nutzungsdauer relativ einfach zurückholen, weil sie leicht zu transportieren sind und keine lukrativen Gebrauchtwarenmärkte existieren. Andererseits lassen sich die Produkte nicht sehr leicht aufbereiten, und es ist schwierig, die werthaltigen Bestandteile herauszuholen.

Nike macht aus alten Sportschuhen völlig neue Produkte, zum Beispiel Kunstrasenplätze oder Teppichschaum.

Hier müssen Kreislaufmodelle schon das Produktdesign am Recycling ausrichten. Das 2014 gegründete niederländische Start-up DSM-Niaga hat eine vollständig recycelbare Matratze entwickelt, die aus sechs Komponenten besteht, sowie Teppichböden aus reinem Polyester, die ohne gefährliche Standardmaterialien der Branche auskommen, in denen zahlreiche krebserregende Stoffe enthalten sind. Die Matratze lässt sich problemlos in ihre Einzelteile zerlegen, was die Pflege erleichtert (so sind zum Beispiel die Bezüge abnehm- und waschbar), und die Rohstoffe können am Ende der Nutzungsdauer recycelt werden. Das einheitliche Teppichdesign erleichtert die Verwertung noch brauchbarer Materialien am Ende der Nutzungsdauer und reduziert den Wasser- und Energiebedarf im Produktionsprozess. Außerdem sind die neuen Teppiche leichter und deshalb einfacher zu transportieren.

Wenn Produkte einen relativ geringen Wert haben, sind selbst sehr große Unternehmen unter Umständen gezwungen, mit Partnern zusammenzuarbeiten, damit ein Kreislaufmodell wirtschaftlich sinnvoll ist. Adidas ist, wie erwähnt, ein Beispiel dafür. Auch der Rivale Nike arbeitet mit Partnerunternehmen zusammen. Für seine Recyclingproduktlinie Nike Grind gewinnt das Unternehmen aus alten Sportschuhen Materialien für völlig neue Produkte, zum Beispiel Kunstrasenplätze der US-Marke AstroTurf oder Teppichschaumstoffe von Future Foam. Vergleichbare Initiativen gibt es in einer ganzen Reihe von Branchen, von Konsumgütern bis hin zu Elektronik.

In diesen Quadranten fallen viele kleine Hightechgeräte wie Smartphones. Sie enthalten zahlreiche hochintegrierte Komponenten und schwer zu extrahierende giftige Stoffe, und ihre Nutzungsdauer ist sehr kurz. Für solche Produkte gibt es meist einen regen Gebrauchtmarkt, der aus ökologischer Sicht zu begrüßen ist, aber Herstellern den Zugang zu gebrauchten Produkten erschwert.

Für die großen Hersteller von Hightechunterhaltungselektronik ist das weniger problematisch. Sie entwickeln sich häufig zum Anker eines Branchenökosystems, das Ausstiegshürden für die Geräteeigentümer schafft und damit die Zugangshindernisse für die Hersteller verringert. Das vielleicht beste Beispiel dafür ist Apple. Die Kunden kaufen ihre Handys direkt bei Apple, lassen sie dort reparieren und tauschen sie gegen neue Modelle ein. Mit ihren Smartphones generieren sie auch noch jede Menge Daten, die Apple gehören. Natürlich gibt es für iPhones und iPads einen aktiven Sekundärmarkt, der es einem Hersteller normalerweise erschwert, gebrauchte Produkte zurückzuholen. Aber die schnelle Abfolge neuer Produktgenerationen und attraktive Eintauschangebote, bei denen die Kunden ein neues Modell deutlich billiger bekommen, wenn sie ihr altes dafür hergeben, führen dazu, dass die Kunden ihre Altgeräte freiwillig an Apple zurückgeben.

Der einfache Zugang zu Altgeräten ermöglicht den Herstellern, massiv in Design-für-Recycling-Strategien zu investieren. Daher führte Apple im Jahr 2018 Daisy ein – einen Roboter, der bis zu 200 iPhones pro Stunde zerlegen kann, um wertvolle Materialien wie Kobalt, Zinn und Aluminium zu extrahieren, die sich in neuen Handykomponenten wiederverwenden lassen.

Zugang schwierig, Verwertung einfach. Der Quadrant oben links enthält Produkte, bei denen die Nutzung eine Verwertung erschwert. Die Verpackung von Take-away-Essen mag zum Beispiel viele verwertbare Materialien enthalten. Sie landet aber oft im Restmüll, weil Speisereste daran kleben, die nur aufwendig zu entfernen sind. In diesem Fall wäre eine Design-für-Recycling-Strategie die Lösung, und zwar mit einem Fokus auf die Rücknahmeinfrastruktur. Der australische Hersteller BioPak hat nicht nur vollständig kompostierbare Verpackungen auf den Markt gebracht, sondern auch in mehr als 2000 Postleitzahlenbezirken in ganz Australien und Neuseeland einen Kompostierservice eingeführt. So können die Kunden kompostierbare Verpackungen zusammen mit Speiseresten in gesonderte Tonnen werfen. Nach Angaben von BioPak wurden durch diesen Service mehr als 660 Tonnen Abfall kompostiert, die sonst auf der Mülldeponie gelandet wären.

Je höher der Restwert am Ende der Nutzungsdauer, desto eher gibt es einen Sekundärmarkt, der den Herstellern die Rücknahme ihrer Produkte erschweren kann. Produkteigentümer zu bleiben löst dieses Problem. Doch eine solche Strategie erweist sich oft selbst für solche Unternehmen als schwierig, deren Produkte eigentlich dafür geeignet erscheinen. Ein Hersteller von Waschmaschinen, mit dem wir zusammengearbeitet haben, ließ seine Leasingpläne fallen, weil es schlicht zu teuer war, gebrauchte Maschinen zur Wiederaufbereitung und Verwertung zurückzuholen. In solchen Situationen entscheiden sich Unternehmen oft für ein traditionelles Verkaufsmodell und ergänzen es um eine umfassende Servicegarantie, um die Nutzungsdauer der Produkte zu verlängern.

Je höher der intrinsische Restwert, desto häufiger entscheiden sich Unternehmen dafür, die Nutzungsdauer der Produkte zu verlängern und Eigentümer zu bleiben. Das sichert ihnen zum einen den Zugang zu Ersatzteilen, die in der Herstellung extrem teuer sind, zum anderen fördert es das Vertrauen der Verbraucher und damit die Teilnahme an Eintausch- und Aufbereitungsprogrammen.

Der Baumaschinenhersteller Caterpillar hat verschiedene Optionen zur Verlängerung der Nutzungsdauer eingeführt. Das Cat-Reman-Programm bietet im Lauf der Nutzungsdauer Ersatzteile und Komponenten, die "so gut wie neu" sind – mit dem Ziel, dass jede verkaufte Maschine möglichst lange beim Kunden im Einsatz bleibt. Im Rahmen des Cat-Certified-Rebuild-Programms können Kunden Geräte und Maschinen am Ende der Nutzungsdauer noch einmal aufarbeiten lassen und bekommen sie "wie neu" zurück. Auf catused.com können Kunden bei lizenzierten Händlern gebrauchte Maschinen kaufen – ein gutes Beispiel dafür, wie sich verhindern lässt, dass der Gebrauchtwarenhandel an den Herstellern vorübergeht. Und über den konzerneigenen Finanzdienstleister Cat Financial bietet Caterpillar eine Reihe von Kredit- und Leasingoptionen als Alternative zu einem Kauf an. All diese Geschäftsmodelle sind unter anderem deshalb möglich, weil Caterpillar mit digitaler Technologie und KI in der Lage ist, den Zustand seiner Produkte per Remote-Verbindung zu überwachen und notfalls einzugreifen.

Der Technologiekonzern Xerox nutzt in seinem Geschäftsmodell tatsächlich alle drei Kreislaufstrategien. Das Pay-per-Use-Modell trägt zu einer längeren Nutzungsdauer bei, weil es dem unnötigen Einsatz der Geräte vorbeugt und Xerox ermöglicht, Produkteigentümer zu bleiben. Der modulare Aufbau der Kopiergeräte und der Einsatz von Standardkomponenten in allen Modellen erleichtern ebenfalls eine Verlängerung der Nutzungsdauer.

Über unterschiedliche Produktgenerationen hinweg setzt Xerox auf Recycling, Wiederverwendung und die Aufbereitung von Standardkomponenten. Dabei ändert das Unternehmen nur die zentrale Bildgebungstechnologie, sodass seine Maschinen länger im Einsatz bleiben können. Der Konzern ergänzt diese Ansätze um ein ehrgeiziges Programm zum Materialrecycling: Eigenen Angaben zufolge reduziert das Unternehmen den Einsatz von neuen Ressourcen um mehrere Hundert Tonnen pro Jahr. Zudem werden die internen Komponenten von Xerox-Geräten zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff hergestellt.

Zugang und Verwertung einfach. Für die Produkte im linken unteren Quadranten unserer Matrix gibt es in der Regel bereits eine gut funktionierende Recyclinginfrastruktur, wie zum Beispiel für Plastikflaschen in Norwegen. In diese Kategorie fallen auch viele Rohstoffe. Nach Informationen der Aluminum Association of the United States sind nahezu 75 Prozent des gesamten jemals produzierten kommerziellen Aluminiums auch heute noch im Einsatz. In Ländern ohne eine formale Infrastruktur für die Rückgewinnung und Rückgabe des Metalls springen oft Privatleute ein und sammeln Dosen und andere weggeworfene Alugegenstände, um sie für kleine Geldbeträge einzutauschen.

Kunden können bei Patagonia gebrauchte Kleidungsstücke einsenden und erhalten dafür Einkaufsgutscheine.

In dieser Kategorie basieren angemessene Kreislaufstrategien darauf, bereits gut funktionierende Prozesse zu erweitern und zu optimieren. In den USA versucht Real Alloy, ein führender Hersteller von Sekundäraluminium, den Anteil zu minimieren, der an industrielle Nebenprodukte verloren geht. Norsk Hydro, einer der größten Aluminiumkonzerne der Welt mit Sitz in Oslo, versucht ebenfalls, die bei der Produktion anfallenden Nebenprodukte zu verringern. Durch solche Innovationen können bestehende Recyclingsysteme noch effizienter und gewinnbringender werden.

Wertvolle Produkte, die sich am Ende der Nutzungsdauer leicht zurückholen und einfach verwerten lassen, sind für Kreislaufmodelle geradezu ideal, denn sie erfordern weder eine erhebliche Veränderung des Geschäftsmodells noch größeren Aufwand für die Materialrückgewinnung. In diese Kategorie fallen zum Beispiel relativ leichte Produkte, deren Wert in der Marke begründet ist und weniger in ihrem Anwendungsbereich oder im darin enthaltenen Material. Hier gibt es gute Einstiegsmöglichkeiten auch für solche Unternehmen, die bislang noch nicht Teil der Kreislaufwirtschaft sind.

Der Outdoorausrüster Patagonia hat seine berühmten Nachhaltigkeitsprinzipien in eine Secondhandbekleidungslinie für sozial verantwortungsbewusste Verbraucher ausgeweitet. Im Rahmen der 2017 gegründeten Initiative "Patagonia Worn Wear" können Kunden gebrauchte Patagonia-Kleidungsstücke einsenden und Einkaufsgutscheine dafür bekommen. Diese Kleidungsstücke werden repariert und über die Worn-Wear-Website weiterverkauft. Die jüngste Neuerung ist die ReCrafted-Produktlinie mit neu zusammengenähten Kleidungsstücken aus Resten, die das Unternehmen als irreparabel eingestuft hatte. Patagonia kombiniert bei diesem Ansatz die Strategien "Verlängerung der Nutzungsdauer" und "Design für Recycling". An dieser Schnittstelle wird "so gut wie neu" zum Verkaufsargument, und Patagonia kann sowohl die operative Effizienz verbessern als auch das Markenimage weiter aufpolieren.

Fazit

Unsere Matrix ist keine Garantie dafür, dass es mit dem Einstieg in die Kreislaufwirtschaft klappt. Der Erfolg hängt weiterhin maßgeblich davon ab, wie empfänglich das Topmanagement für das Konzept ist, wie sehr es sich nachhaltigen Geschäftsprinzipien verschreibt und inwieweit die Managerinnen und Manager auf allen Führungsebenen bereit sind, sich anzupassen. Zudem wird sich die Richtung ändern, wenn das Unternehmen neue Fähigkeiten aufbaut und neue Technologien und Regulierungsvorschriften alte Beschränkungen beseitigen oder auch neue mit sich bringen.

Die Matrix ermöglicht jedoch eine strukturierte Analyse der Frage: Welche Strategie passt am besten zu den Ressourcen, Fähigkeiten und Wettbewerbsgegebenheiten unseres Unternehmens? © HBP 2021

Autoren

Atalay Atasu ist Professor für Technologie und Operations Management sowie Inhaber des Lehrstuhls für ökologische Nachhaltigkeit an der französischen Business School Insead.

Céline Dumas ist Senior Manager für Operations und Nachhaltigkeit bei Accenture in Frankreich.

Luk N. Van Wassenhove ist emeritierter Professor of Manufacturing an der Business School Insead und Leiter der dortigen Humanitarian Research Group und der Sustainable Operations Initiative.

Kompakt

Das Problem Unternehmen, die ihre Produktion als Kreislauf aufbauen wollen – also Rohstoffe und Produkte wiederverwenden, verwerten oder recyceln –, finden dafür häufig kein tragfähiges Geschäftsmodell.

Die Ursache Manager wählen oft Kreislaufstrategien, die nicht zu den Ressourcen, Fähigkeiten und Wettbewerbsbedingungen ihres Unternehmens passen.

Die Lösung Es gibt drei grundlegende Kreislaufstrategien: Produkteigentümer bleiben, Verlängerung der Nutzungsdauer und Design für Recycling. Um herauszufinden, welche Kombination davon für ein Unternehmen am sinnvollsten ist, müssen die Verantwortlichen klären, wie leicht sie gebrauchte Produkte zurückholen können und wie einfach es ist, Materialien, Komponenten oder das gesamte Produkt zu recyceln. Diese beiden Faktoren und die Frage, wie viel Wertpotenzial in gebrauchten Produkten steckt, entscheiden letztlich über den Erfolg von Kreislaufgeschäftsmodellen.

Dieser Artikel erschien in der November-Ausgabe 2021 des Harvard Business managers.