Organisationskultur: Wie Apple Innovationen fördert

Der Techgigant gewährt Einblick in das Geheimnis seiner erfolgreichen Innovationen: die einzigartige Organisations- und Führungsstruktur. Bei Apple gibt es keine General Manager, sondern nur Experten, die andere Experten führen.

Von Joel M. Podolny und Morten T. Hansen

Apple ist weltbekannt für seine Innovationen bei Hardware, Software und Kundenservice. Mit ihrer Hilfe ist das Unternehmen von rund 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und sieben Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 1997 auf 137.000 Beschäftigte und einen Umsatz von 260 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 gewachsen. Was jedoch kaum einer weiß: Für Apples Innovationserfolg sind maßgeblich auch seine Organisationsstruktur und das damit verbundene Führungsmodell verantwortlich.

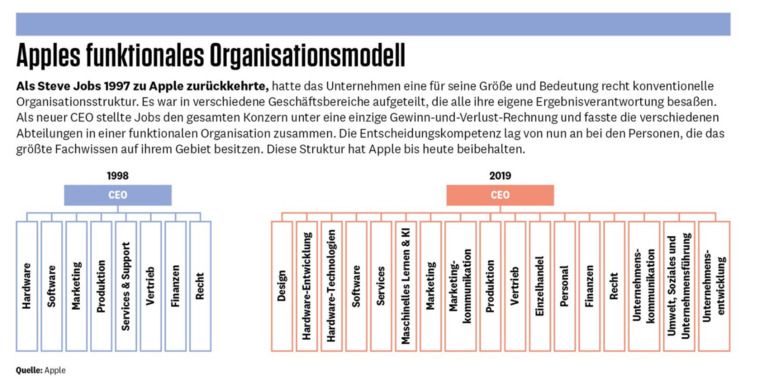

Als Mitgründer Steve Jobs 1997 als CEO zu Apple zurückkehrte, war der Konzern für ein Unternehmen dieser Größe eher konventionell organisiert: Apple war in verschiedene Geschäftsbereiche unterteilt, die alle ihre eigene Ergebnisverantwortung hatten. Geschäftsführer leiteten etwa die Macintosh-Produktgruppe, den Bereich für Informationsanwendungen oder den für Serverprodukte. Wie so häufig in Unternehmen mit dezentralisierten Geschäftsbereichen neigten die Managerinnen und Manager dazu, miteinander zu streiten, vor allem über Verrechnungspreise. Steve Jobs war davon überzeugt, dass dieses herkömmliche Management Innovationen verhinderte. Deshalb entließ er in seinem ersten Jahr als alter und neuer CEO innerhalb eines Tages alle Geschäftsbereichsleiter, stellte den Konzern unter eine einzige Gewinnverantwortung und führte die verschiedenen Abteilungen der einzelnen Geschäftsbereiche in einer funktionalen Organisation zusammen (siehe Grafik "Apples funktionales Organisationsmodell").

Dies allein war für ein Unternehmen dieser Größenordnung nicht wirklich überraschend. Doch es ist bemerkenswert, dass Apple diese Struktur bis zum heutigen Tag beibehalten hat, obwohl es mittlerweile 40-mal so viel Umsatz erwirtschaftet und wesentlich komplexer ist als 1998. In diesem funktionalen Modell sind Senior Vice Presidents für Funktionen verantwortlich, nicht für Produkte.

Wie bereits Steve Jobs vor ihm hat der amtierende CEO Tim Cook die einzige Position inne, in der Design, Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb für die wichtigsten Apple-Produkte zusammenlaufen. Mehr noch: Neben dem CEO gibt es keinen einzigen klassischen Geschäftsführer und damit niemanden, der einen Prozess komplett von der Produktentwicklung bis zum Vertrieb steuert und nach einer einzigen Gewinn-und-Verlust-Rechnung beurteilt.

Wirtschaftsgeschichte und Organisationstheorie lehren uns, dass Unternehmen, die wachsen und komplexer werden, sich von einer funktionalen zu einer multidivisionalen Struktur entwickeln müssen, um Verantwortung und Kontrolle in eine Hand zu geben und zu verhindern, dass unzählige Entscheidungen in der Hierarchie nach oben wandern und sich an der Spitze stauen. Indem die Geschäftsbereichsleiter die volle Kontrolle über zentrale Funktionen erhalten, können sie entscheiden, wie sie die Bedürfnisse ihrer Kunden am besten erfüllen und ihre Ergebnisse maximieren. Zudem können ihre Vorgesetzten sie daran messen.

Wie Alfred Chandler, Historiker an der Harvard Business School, dokumentiert hat, sind US-Unternehmen wie DuPont und General Motors Anfang des 20. Jahrhunderts diesen Weg von der funktionalen zur multidivisionalen Organisation gegangen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts taten es ihnen die allermeisten Konzerne gleich. Doch das Beispiel von Apple zeigt: Dieser konventionelle Ansatz ist nicht zwingend notwendig. Eine funktionale Struktur kann von Vorteil für solche Unternehmen sein, die auf enorme technologische Veränderungen und Disruption reagieren müssen.

Apples Entscheidung, sich funktional aufzustellen, bedeutet jedoch nicht, dass seine Struktur immer gleich geblieben ist. Mit der zunehmenden Bedeutung von Technologien wie künstlicher Intelligenz hat sich auch seine Struktur verändert. In diesem Artikel möchten wir zeigen, wie Apples einzigartiges und sich ständig weiterentwickelndes Organisationsmodell dem Konzern bei seinen Innovationen hilft und welche Herausforderungen es an die Führungskräfte stellt. Vielleicht kann dieses Beispiel Entscheidern als Inspiration dienen, wie sie in einem sich ständig wandelnden Umfeld erfolgreich sein können.

Apples oberstes Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, die das Leben der Menschen bereichern. Dazu gehört es nicht nur, völlig neue Produktkategorien wie das iPhone oder die Apple Watch zu erfinden, sondern auch innerhalb dieser Kategorien Innovationen voranzutreiben.

Kein Produktmerkmal spiegelt die Leidenschaft des Unternehmens für kontinuierliche Innovation vermutlich besser wider als die iPhone-Kamera. Als Steve Jobs das iPhone 2007 auf der jährlichen Produktpräsentation des Unternehmens vorstellte, sprach er lediglich sechs Sekunden über die neue Kamerafunktion. Seitdem hat die Kameratechnologie des iPhones der Fotobranche eine ganze Reihe von Innovationen beschert: die Hochkontrastbild-Technologie High Dynamic Range Imaging (2010), die Panoramafunktion (2012), die Blitzlichtfunktion True Tone Flash (2013), den optischen Bildstabilisator (2015), die Dual-Kamera (2016), den Porträtmodus (2016), das Porträtlicht (2017) und den Nachtmodus (2019), um nur einige der Verbesserungen zu nennen.

Damit Apple diese Innovationen erschaffen kann, setzt der Konzern auf eine Struktur, bei der sich alles um funktionale Expertise dreht. Dem liegt die Überzeugung zugrunde, dass die Personen mit dem größten Fachwissen und der meisten Erfahrung auf einem Gebiet die Entscheidungen für diesen Bereich treffen sollten – aus zwei Gründen.

Erstens operiert Apple in einem äußerst disruptiven Markt. Dieser ist durch einen derart rasanten technologischen Wandel gekennzeichnet, dass sich das Unternehmen auf die Expertise und Intuition seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen muss, die diese disruptiven Technologien bis ins kleinste Detail verstehen. Lange bevor Apple Kundenfeedback und solide Marktprognosen zur Entscheidung heranziehen kann, muss der Konzern Wetten darauf abschließen, welche Technologien und Designs sich bei Smartphones, Computern und anderen Geräten durchsetzen werden. Wenn sich das Unternehmen bei dieser Entscheidung auf Expertinnen und Experten verlassen kann statt auf klassische Allround-Manager, steigt die Chance, dass diese Wetten aufgehen.

Zweitens würde sich Apple bei seinem Vorhaben, die bestmöglichen Produkte anzubieten, selbst ein Bein stellen, wenn kurzfristige Gewinn- und Kostenziele darüber entschieden, ob eine Investition getätigt wird oder eine Führungskraft gute Arbeit macht. Dadurch erklärt sich auch, dass die Boni ranghoher Führungkräfte in Forschung & Entwicklung (F&E) an unternehmensweite Erfolgskennzahlen geknüpft sind und nicht an die Kosten oder Umsätze bestimmter Produkte. So lassen sich Produktentscheidungen zu einem gewissen Grad unabhängig von kurzfristigen Ergebniserwartungen treffen. Das Rechnungswesen ist nicht an den Überlegungen der Entwicklerteams zur Produkt-Roadmap beteiligt, und die Entwicklerteams reden nicht bei Preisentscheidungen mit.

Damit wollen wir keinesfalls sagen, dass Apple komplett auf Kosten- und Umsatzziele verzichtet, wenn es darum geht zu entscheiden, welche Technologien und Produktfunktionen der Konzern zur Marktreife bringt. Es gibt diese Ziele, nur eben anders als in konventionell organisierten Unternehmen. Anstatt allgemeine Kosten- und Preisziele als fixe Parameter zu verwenden, innerhalb deren Design- und Entwicklungsentscheidungen getroffen werden müssen, sind die F&E-Leiter gehalten, bei jeder Entscheidung die Vorteile für die Kunden mit den Kostenüberlegungen abzugleichen.

In einer funktionalen Organisation agieren einzelne Mitarbeiter oder ganze Teams aufgrund ihrer internen Reputation als eine Art Kontrollmechanismus bei der Frage, auf welche Ideen das Unternehmen setzen soll. So war es zum Beispiel bei Apples Entscheidung im Jahr 2016, die Dual-Kamera mit Porträtmodus mit dem iPhone 7 Plus einzuführen. Ihr lag die Annahme zugrunde, die Kunden würden von der neuen Kamera so begeistert sein, dass die hohen Entwicklungskosten gerechtfertigt waren.

Ein Manager erzählte uns, dass Paul Hubel, der als Forschungsleiter für Kameratechnik eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Porträtmodus spielte, mit seinem Team ein großes Risiko eingegangen war: Sollten die Kunden nicht bereit sein, mehr Geld für ein iPhone mit verbesserter Kamera zu zahlen, würde man dem Team das nächste Mal weniger Beachtung schenken, wenn es ein teures Funktions-Upgrade vorschlug. Doch die Kamera erwies sich als entscheidendes Feature des iPhone 7 Plus. Der Erfolg steigerte das Ansehen von Hubel und seinem Team zusätzlich.

Die richtige Balance zwischen Kundennutzen und Kostenüberlegungen lässt sich eher finden, wenn am Entscheidungshebel Spezialisten sitzen, die sich auf ihrem Gebiet wirklich auskennen. Keine klassischen Manager, die vor allem auf die Zahlen schauen. Während in der herkömmlichen Spartenorganisation die Verantwortung und Kontrolle bei den einzelnen Geschäftsbereichen liegt, weist die funktionale Organisation den Experten die Entscheidungskompetenz zu.

Damit sollte klar sein, welche Verbindung zwischen Apples Organisationsmodell und den Innovationen besteht, die der Konzern hervorbringt. "Struktur folgt Strategie", lautet ein berühmter Befund des Wirtschaftshistorikers Alfred Chandler, und er trifft auch hier zu, obwohl sich Apple nicht für das Organisationsmodell entschieden hat, das Chandler bei multinationalen Unternehmen für logisch hielt. Sehen wir uns nun das Führungsmodell an, das der Struktur von Apple zugrunde liegt.

Seitdem Steve Jobs die funktionale Organisation eingeführt hat, müssen alle Führungskräfte bei Apple – vom Senior Vice President bis zur untersten Ebene – drei zentrale Eigenschaften besitzen: 1. fundiertes Fachwissen, das es ihnen erlaubt, sich sinnvoll in alle Aktivitäten einzubringen, die in ihrer jeweiligen Funktion stattfinden; 2. die Bereitschaft, in die Details dieser Funktion einzutauchen ("Immersion"); und 3. die Bereitschaft, in einem kollektiven Entscheidungsprozess gemeinsam über andere Funktionen zu diskutieren. Wenn Führungskräfte über diese Eigenschaften verfügen, werden Entscheidungen koordiniert getroffen – und zwar von den Menschen, die am besten dafür qualifiziert sind, sie zu treffen.

Apple ist kein Unternehmen, in dem Topmanager andere Manager führen. Hier führen Experten andere Experten. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass es einfacher ist, eine Expertin oder einen Experten zu einer guten Führungskraft auszubilden, als eine Führungskraft zu einem Experten zu machen. Daher sind bei Apple Hardwarespezialisten für die Hardware zuständig, Softwarespezialisten für die Software und so weiter. (Ausnahmen von dieser Regel gibt es nur wenige.) Diesen Ansatz verfolgt das Unternehmen bis zur untersten Hierarchieebene und damit in Gebiete mit immer stärkerer Spezialisierung hinein. Die Verantwortlichen bei Apple sind überzeugt, dass Toptalente für und mit anderen Toptalenten auf ihrem Spezialgebiet arbeiten wollen. Es ist wie bei einer Sportmannschaft, der man beitritt, um von den Besten zu lernen und mit den Besten zu spielen.

Schon früh vertrat Steve Jobs die Ansicht, dass Führungskräfte bei Apple Experten in ihrem Managementbereich sein sollten. 1984 sagte er in einem Interview: "Es gab bei Apple eine Phase, in der wir dachten, ,Oh, wir werden bald ein großes Unternehmen sein, wir brauchen unbedingt professionelle Manager'. Also stellten wir eine Menge professioneller Manager ein. Doch es funktionierte überhaupt nicht ... Sie wussten zwar, wie man managt, aber nicht, wie man irgendetwas tut. Wenn Sie talentiert sind, warum sollten Sie dann für jemanden arbeiten, von dem Sie nichts lernen können? Das Interessante ist aber: Die besten Manager sind diejenigen, die unter keinen Umständen eine Führungsrolle übernehmen wollen, es dann aber doch tun ..., weil niemand anderes einen ähnlich guten Job machen könnte."

Ein aktuelles Beispiel für eine solche Führungskraft ist Roger Rosner, Leiter der Funktion Softwareanwendungen, zu der Productivity-Apps wie Pages (Textverarbeitung), Numbers (Tabellenkalkulation) und Keynote (Präsentationen) gehören, aber auch GarageBand (Musikproduktion), iMovie (Videobearbeitung) und die Nachrichten-App News. Rosner, der Elektrotechnik an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh studiert hat, kam 2001 als Senior Engineering Manager zu Apple, leitete dann die Apps für das Office-Paket iWork und stieg zum Vice President (VP) der Produktivitäts-Apps auf. Seit 2013 ist er VP of Applications. Mit seiner umfassenden Expertise, die er in früheren Positionen als Entwicklungsleiter mehrerer kleinerer Softwareunternehmen gesammelt hat, ist Rosner ein gutes Beispiel für einen Experten, der Experten führt.

Liebe zum Detail erwarten viele Unternehmen. Apples Anspruch aber ist extrem.

In einer funktionalen Organisation bedeutet das Prinzip "Experten führen Experten", dass Spezialisten ihre Fachkenntnisse auf einem bestimmten Gebiet bündeln und im Team voneinander lernen. So arbeiten die mehr als 600 Spezialistinnen und Spezialisten für Kamera-Hardware bei Apple in einer Gruppe, die von Graham Townsend geführt wird, der selbst ein Kamerafachmann ist. Wäre Apple nach Geschäftsbereichen organisiert, wären diese Experten auf die verschiedenen Produktlinien verteilt, da sowohl iPhones als auch iPads, Laptops und Desktop-Computer eine eingebaute Kamera besitzen. Dies jedoch würde ihre gemeinsame Expertise verwässern und ihre Fähigkeit mindern, Probleme zu lösen, Innovationen hervorzubringen und zu optimieren.

Einer der Grundsätze von Apple lautet: "Führungskräfte sollten die Details ihrer Organisation auch noch drei Ebenen unter sich kennen." Nur so lassen sich funktionsübergreifende Entscheidungen auf höchster Ebene schnell und effektiv fällen. Wenn sich Managerinnen und Manager zu einer Entscheidungsrunde treffen, ohne über die Details in ihrem Bereich Bescheid zu wissen, fällt die Entscheidung ohne Berücksichtigung dieser Details, oder sie muss vertagt werden. Führungskräfte erzählen Geschichten von Präsentationen, bei denen sie Blut und Wasser geschwitzt haben, weil die Entscheider kritische Nachfragen zu einzelnen Feldern in einer Tabelle, zu Codezeilen oder zum Ergebnis eines Produkttests stellten und es dabei ganz genau wissen wollten.

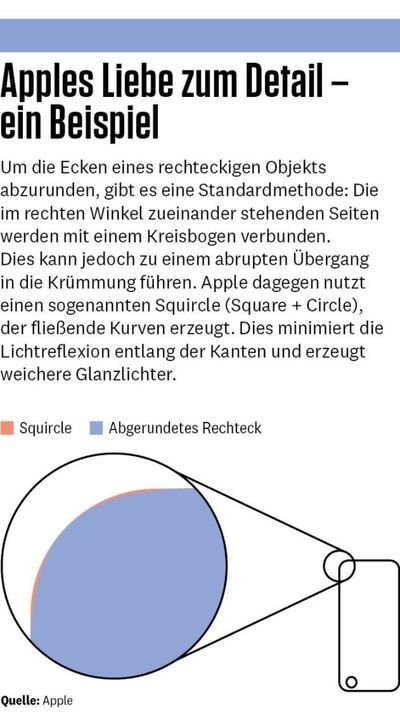

Natürlich erwarten viele Unternehmenslenker, dass sie und ihre Teams sich mit den Details auskennen. Doch an Apple kommen nur wenige heran. Schauen wir uns nur einmal an, wie akribisch die Verantwortlichen bei Apple auf die korrekte Form der abgerundeten Ecken ihrer Produkte achten (siehe Grafik "Apples Liebe zum Detail – ein Beispiel"). Die Standardmethode für abgerundete Ecken besteht darin, die Seiten eines rechteckigen Objekts mithilfe eines Kreisbogens zu verbinden, wodurch der Übergang von der geraden Linie zur Kurve jedoch ziemlich abrupt ausfällt. Apple dagegen setzt auf fließende Kurven, wodurch eine Form entsteht, die Designer als "Squircle" bezeichnen (eine Verbindung aus "Square" und "Circle", also aus Quadrat und Kreis – Anm. d. Red.). Der Clou dabei: Die Krümmung beginnt früher, ist aber weniger abrupt.

Ein Vorteil von Hardwareprodukten ohne abrupte Veränderungen in der Krümmung ist, dass sie weichere Glanzlichter erzeugen, also keine oder nur wenig Veränderung in der Lichtreflexion entlang der Kanten. Der Unterschied ist sehr fein, um ihn zu erreichen, braucht es mehr als nur eine komplizierte mathematische Formel. Vielmehr müssen die Produktionsleiter bei Apple mit extrem geringen Fertigungstoleranzen arbeiten, um Millionen iPhones und andere Produkte mit Squircles herzustellen. Diese Detailgenauigkeit wird jedoch nicht einfach an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der unteren Ebenen delegiert; sie ist zentrale Aufgabe des Topmanagements.

Führungskräfte, die Experten auf ihrem Gebiet sind und sich mit den Details auskennen, prägen Apples Führungskultur. Sie sind in der Lage, kritisch nachzufragen und Schwierigkeiten auf den Grund zu gehen – sie können Probleme praktisch "riechen". Sie wissen, welche Details wichtig sind und worauf sie ihre Aufmerksamkeit lenken müssen. Viele Apple-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter empfinden es als befreiend, ja sogar anregend, für Experten zu arbeiten, da diese ihnen bessere Orientierung und Unterstützung bieten, als klassische Manager es könnten. Und so streben alle gemeinsam danach, auf ihrem Gebiet das Beste zu leisten.

Bei Apple gibt es Hunderte Expertenteams. Allein um ein neues Produktfeature zu entwickeln, müssen mitunter Dutzende von ihnen zusammenarbeiten. So erforderte etwa die Dual-Kamera mit Porträtmodus die Kooperation von nicht weniger als 40 Expertenteams, darunter Chipdesign, Kamerasoftware, technische Zuverlässigkeit, Bewegungssensorhardware, Bildtechnik, Core Motion und Kamerasensordesign. Doch wie schafft es Apple, Produkte zu entwickeln und zu vertreiben, die so aufwendig koordiniert werden müssen? Ganz einfach: durch gemeinsames Diskutieren und Entscheiden. Da keine Abteilung allein für ein Produkt oder einen Service verantwortlich ist, müssen die Teams funktionsübergreifend zusammenarbeiten.

Wenn die Diskussionen ins Stocken geraten, wie es immer wieder der Fall ist, kommen höherrangige Manager als Tiebreaker ins Spiel, führen also bei Stimmengleichheit eine Entscheidung herbei. Manchmal sind dies sogar die Senior Vice Presidents oder der CEO selbst. Hier schnell und mit dem nötigen Blick fürs Detail zu agieren ist selbst für die erfahrensten Spitzenleute eine Herausforderung. Deshalb ist es umso wichtiger, dass das Unternehmen viele leitende Positionen aus den Reihen seiner Vice Presidents besetzt, die wissen, wie die Dinge bei Apple laufen.

Angesichts der Größe und des Angebotsumfangs von Apple kann aber auch das Führungsteam nicht alle Unstimmigkeiten auflösen. Durch die vielen horizontalen Abhängigkeiten besteht die Gefahr, dass ineffektive Beziehungen zwischen den Vice Presidents oder Directors nicht nur einzelne Projekte gefährden, sondern das gesamte Unternehmen lahmlegen. Deshalb werden und bleiben nur diejenigen Personen Führungskräfte, die höchst erfolgreiche Teamplayer sind.

Das heißt jedoch nicht, dass niemand seine Meinung sagen darf. Von den Managerinnen und Managern wird erwartet, dass sie feste, wohlbegründete Überzeugungen haben und für diese einstehen. Gleichzeitig müssen sie bereit sein, ihre Meinung zu ändern, wenn sich herausstellt, dass andere recht haben. Das ist natürlich nicht immer einfach. Doch die Fähigkeit, als Führungskraft gleichermaßen parteiisch und offen zu sein, wird durch zwei Faktoren begünstigt: 1. durch ein tiefes Verständnis für und eine aufrichtige Verpflichtung gegenüber den Werten und dem gemeinsamen Purpose des Unternehmens; und 2. durch die Bereitschaft, zwischen den Fragen zu unterscheiden, wie richtig einerseits und wie schwierig andererseits ein bestimmter Weg ist. Das verhindert, dass eine bestimmte Entscheidung nur deshalb verworfen wird, weil sie sich schwer umsetzen lässt.

Die Entwicklung des Porträtmodus für das iPhone ist ein schönes Beispiel für die obsessive Detailverliebtheit auf Führungsebene, für die intensiven Diskussionen in den Teams und für die Kraft eines gemeinsamen Ziels, das die Diskussionen prägt und letztlich zur Lösung beiträgt. Im Jahr 2009 hatte Forschungsleiter Paul Hubel die Idee, eine iPhone-Funktion zu entwickeln, mit deren Hilfe die Nutzer Porträtfotos mit Bokeh-Effekt erstellen können. Der Begriff "bokeh" stammt aus dem Japanischen, bedeutet "unscharf" oder "verschwommen" und steht für einen weichgezeichneten Hintergrund, was unter Fotoprofis als Nonplusultra gilt. Bislang war das nur mit teuren Spiegelreflexkameras möglich. Doch Hubel glaubte, dass Apple mit einem Dual-Kamera-Design und moderner, computergestützter Fototechnik diese Funktion ins iPhone integrieren könne. Seine Idee passte wunderbar zum erklärten Ziel des Kamerateams: "Wir sorgen dafür, dass immer mehr Menschen immer öfter immer bessere Fotos machen."

Als sich das Team an die Umsetzung machte, tauchten jedoch diverse Schwierigkeiten auf: Die ersten Versuche brachten zwar einige beeindruckende Porträtfotos, aber auch einige unbefriedigende Ergebnisse, bei denen der Algorithmus nicht zwischen dem zentralen Objekt, das scharf dargestellt werden sollte (etwa einem Gesicht), und dem weichzuzeichnenden Hintergrund unterscheiden konnte. So gelang es zum Beispiel zunächst nicht, einen Algorithmus zu entwickeln, mit dem sich ein Gesicht hinter einem Maschendrahtzaun fotografieren ließ. Denn der Algorithmus war nicht in der Lage, den Draht neben dem Gesicht in der gleichen Schärfe aufzunehmen wie den Draht vor dem Gesicht; stattdessen hatte der Draht neben dem Gesicht die gleiche Unschärfe wie der Hintergrund.

Jetzt könnte man sagen: "Wen interessiert der Drahtzaun? Solche Fotosituationen kommen nur selten vor." Doch das Entwicklerteam sieht das anders: Würde es solche seltenen oder extremen Fälle – Ingenieure sprechen hier von "Corner Cases" – ignorieren, verstieße dies gegen Apples strengen Entwicklungsgrundsatz, keine Artefakte zuzulassen. Dieser Begriff bezeichnet in der Digitalfotografie "jegliche in einem digitalen Prozess durch eine beteiligte Technologie verursachte unerwünschte oder unbeabsichtigte Datenveränderung". Corner Cases wie diese hätten "viele schwierige Diskussionen" zwischen dem Kamerateam und anderen beteiligten Akteuren ausgelöst, erinnert sich Myra Haggerty, die als Vice President für Sensorsoftware und User Experience Prototyping die Firmware- und Algorithmus-Teams führte. Schließlich entschied Sebastien Marineau-Mes, an den das Team Kamerasoftware in letzter Instanz berichtete, die Einführung der neuen Funktion auf das Folgejahr zu verschieben, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zeit zu geben, sich genauer um die Versagensfälle zu kümmern. "Da hatten wir eine bittere Pille zu schlucken", räumt Paul Hubel ein.

Um sich auf Qualitätsstandards zu einigen, luden die Entwicklerteams Topmanager aus den Bereichen Design und Marketing zu ihren Besprechungen ein, weil sie sich von diesen einen neuen Blick erhofften. Und tatsächlich: Die für Design zuständigen Führungskräfte brachten künstlerische Aspekte in die Diskussion ein, etwa indem sie fragten: "Was macht ein gutes Porträtfoto aus?"

Um den Grundsatz "keine Artefakte" zu überprüfen, sahen sie sich Bilder von bekannten Porträtfotografen an. Dabei stellten sie unter anderem fest, dass die Gesichter an ihren Rändern oft unscharf waren, die Augen jedoch scharf. Also beauftragten sie die Algorithmusprogrammierer damit, denselben Effekt zu erzielen. Dies gelang, und die Teams hatten mit dieser Lösung einen akzeptablen Qualitätsstandard entwickelt.

Ein weiterer Knackpunkt: Die Kamera sollte eine Vorschau des Porträtfotos mit weichgezeichnetem Hintergrund liefern. Bislang hatte das Kamerateam die Funktion so gestaltet, dass die Nutzer den Bokeh-Effekt erst sehen konnten, nachdem sie das Foto aufgenommen hatten. Das war dem für das Human Interface (HI) zuständigen Designteam jedoch nicht genug; es bestand darauf, den Nutzern eine Live-Vorschau zu ermöglichen, inklusive Tipps, wie sie das Foto bereits vor der Aufnahme verbessern könnten. Johnnie Manzari aus dem HI-Team führte dem Kamerateam vor, was er und seine Kollegen meinten. "Als wir die Demo sahen, war uns klar, dass wir diese Funktion integrieren mussten", erzählte uns Graham Townsend. Die Mitglieder seines Kamerahardware-Teams waren sich zwar nicht sicher, ob sie das hinbekommen würden. Aber eine schwierige Umsetzung galt nicht als akzeptabler Grund, auf diesen offensichtlich besonderen Kundennutzen zu verzichten.

Nach Monaten der Entwicklungsarbeit fand das Bildtechnikteam endlich eine Lösung. Dieses Team ist für die hardwarenahe Software zuständig, die die Sensor- und Kamerafunktionen steuert, und zählt zu den zentralen Akteuren. Endlich hatte sich die harte Arbeit ausgezahlt. Der Porträtmodus spielte bei der Vermarktung des iPhone 7 Plus eine entscheidende Rolle – und er war einer der Gründe, warum sich die Kunden für das Produkt entschieden und es begeistert nutzten.

Der neue Porträtmodus versagte nur sehr selten. Trotzdem verschob Apple den Launch.

Wie das Beispiel zeigt, bringt das gemeinsame Diskutieren bei Apple Menschen aus den verschiedensten Funktionen zusammen, die unterschiedlicher Meinung sind, Ideen anderer unterstützen oder zurückweisen und sich gegenseitig inspirieren, um am Ende die beste Lösung zu finden. Das erfordert große Aufgeschlossenheit im Topmanagement. Diese Führungskräfte müssen zudem ihre Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen inspirieren, anspornen und dahingehend beeinflussen, dass sie mithelfen, die gemeinsamen Ziele zu erreichen.

Zwar ist Townsend für die Qualität der Kameras verantwortlich; doch um das Projekt Porträtmodus zum Erfolg zu führen, war er auf die Unterstützung Dutzender anderer Teams angewiesen, die jedes für sich viele weitere Verpflichtungen hatten. Bei Apple heißt dieses Prinzip "Verantwortung ohne Kontrolle": Eine Führungskraft ist für den Erfolg eines Projekts verantwortlich, hat aber nicht die Kontrolle über alle beteiligten Teams. Dieses Vorgehen kann chaotisch sein und doch zu beeindruckenden Ergebnissen führen. "Gutes Chaos" entsteht, wenn alle Teams dasselbe Ziel haben wie im Projekt Porträtmodus. "Schlechtes Chaos" dagegen tritt auf, wenn jedes Team seine eigene Agenda verfolgt und dafür das gemeinsame Ziel vernachlässigt. Führungskräfte, die schlechtes Chaos verursachen und denen es nicht gelingt gegenzusteuern, verlieren ihre Führungsposition oder müssen das Unternehmen sogar ganz verlassen.

Apples Organisationsstruktur hat dem Unternehmen in den vergangenen 20 Jahren enorme Innovationserfolge beschert. Dieser Weg war jedoch alles andere als einfach, vor allem weil Umsatz und Personal seit 2008 extrem gewachsen sind.

Während der Konzern wuchs und sich neue Märkte und Technologien erschloss, musste er auch seine funktionale Struktur und sein Führungsmodell weiterentwickeln. Eine der Hauptaufgaben des CEOs war es daher zu entscheiden, wie sich Kompetenzfelder so organisieren lassen, dass sie effektive Zusammenarbeit und schnelle Entscheidungsprozesse fördern. Dafür hat Apple-Chef Tim Cook in den vergangenen Jahren diverse Anpassungen vorgenommen. Er teilte die Hardware-Funktion in die beiden Bereiche "Hardware-Entwicklung" und "Hardware-Technologien" auf, rief den Bereich "Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen" ins Leben und verlagerte das Team "Human Interface" aus der Software-Funktion in das industrielle Design, sodass im Unternehmen eine integrierte Design-Funktion entstand.

Eine weitere Herausforderung war der Druck, der durch das Wachstum für die vielen Hundert Vice Presidents und Directors unterhalb der obersten Führungsebene entstand. Natürlich könnte Apple die Größe oder den Umfang des Bereichs reduzieren, für den das mittlere Management zuständig ist, damit diese Führungskräfte kein so umfangreiches Detailwissen mehr mitbringen müssten. Doch dann würde das Unternehmen deutlich mehr dieser Managerinnen und Manager benötigen – und das wiederum würde jene Form der Zusammenarbeit ausbremsen, die den Techkonzern so erfolgreich gemacht hat.

Deshalb hat Apple die Zahl der Führungspositionen konsequent begrenzt und damit die Zahl der Managerinnen und Manager minimiert, die in crossfunktionale Aktivitäten involviert sind. 2006, im Jahr vor der Einführung des iPhone, hatte Apple rund 17.000 Beschäftigte. 2019 waren es mit 137.000 bereits achtmal so viele. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Vice Presidents knapp verdoppelt, von 50 auf 96. Die unvermeidliche Folge: Die Führungskräfte müssen größere und heterogenere Expertenteams führen, mehr Details überwachen und Verantwortung auch für Bereiche außerhalb ihrer Kernkompetenzen übernehmen.

Als Reaktion darauf haben viele Apple-Manager den oben beschriebenen Führungsansatz – Experten führen Experten, Eintauchen in Details, gemeinsame Entscheidungsfindung – in den vergangenen fünf Jahren weiterentwickelt. Daraus ist das sogenannte Discretionary-Leadership-Modell (Führung nach eigenem Ermessen) entstanden, das mittlerweile Teil eines neuen Weiterbildungsprogramms für Apples VPs und Directors ist. Ziel ist es, mit diesem Führungsmodell auch bei zunehmender Unternehmensgröße Innovation in allen Bereichen voranzutreiben, nicht nur in der Produktentwicklung.

Als Apple noch kleiner war, mag es sinnvoll gewesen sein, von Führungskräften zu erwarten, dass sie sich mit so ziemlich allen Einzelheiten auskannten und mit dem beschäftigten, was in ihrer Organisation stattfand. Mittlerweile müssen sie jedoch genau überlegen, wo und wie sie ihre Zeit und Energie investieren. Sie müssen entscheiden, welche Aktivitäten die größte Wertschöpfung bringen und ihre volle Aufmerksamkeit darauf lenken. Einige Tätigkeiten fallen dabei in ihre Kernkompetenzen (wo sie Wissen besitzen), für andere müssen sie sich neues Wissen aneignen, also lernen. Aktivitäten, die weniger Aufmerksamkeit erfordern, können sie auf die unteren Ebenen verlagern (entweder indem sie Wissen weitergeben oder Aufgaben delegieren, wenn sie selbst keine Experten sind).

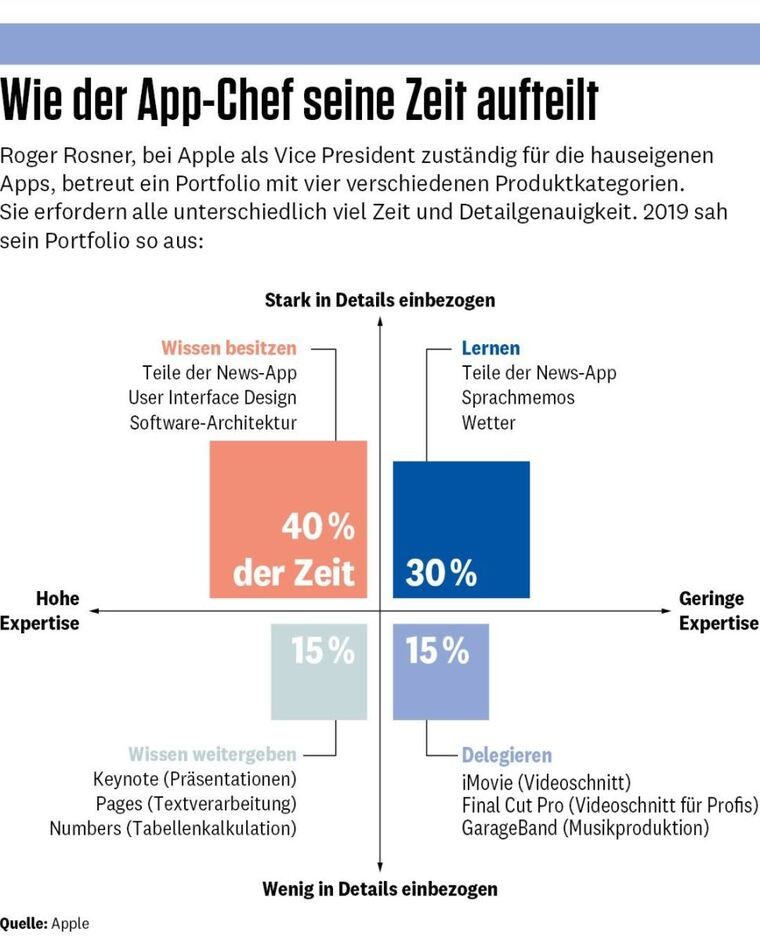

Ein gutes Beispiel hierfür ist Roger Rosner, der bei Apple als Vice President für Apps zuständig ist (siehe Grafik "Wie der App-Chef seine Zeit aufteilt"). Wie viele seiner Managementkollegen musste Rosner im Zuge des beeindruckenden Unternehmenswachstums bei Apple drei Herausforderungen meistern:

1. Wachsende Größe. Die Funktion, für die Rosner zuständig ist, ist im Laufe der vergangenen zehn Jahre explosionsartig gewachsen – sowohl bei der Zahl der Mitarbeiter (von 150 auf rund 1000) als auch der gleichzeitig stattfindenden Projekte. Ganz offensichtlich kann Rosner sich daher nicht mehr im Detail um alle Projekte kümmern.

2. Wachsendes Portfolio. Auch der Umfang seines Portfolios hat sich vergrößert: Innerhalb der vergangenen zehn Jahre übernahm Rosner die Verantwortung für neue Anwendungen wie News (Nachrichten), Clips (Videobearbeitung), Books (Verwaltungssoftware für elektronische Bücher) und Final Cut Pro (Videobearbeitung für Profis). Obwohl die Entwicklung von Apps zu seinen Kernkompetenzen gehört, gibt es einige Aspekte dieser Apps, für die Rosner kein Experte ist – etwa die redaktionellen Inhalte der News-App, das Publizieren von Büchern oder die Videobearbeitung.

3. Wachsende Komplexität. Das wachsende Produktportfolio und die steigende Zahl an Projekten erfordern eine noch stärkere Abstimmung mit den anderen Funktionen, was die Komplexität der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit erhöht. So ist Roger Rosner beispielsweise für alle Entwicklungsfragen im Zusammenhang mit der News-App zuständig, während sich seine Managementkolleginnen und -kollegen um das zugrunde liegende Betriebssystem, die redaktionellen Inhalte und die Geschäftsbeziehungen zu den Content-Erstellern (etwa zur "New York Times") und den Werbetreibenden kümmern.

Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, musste Rosner seine Rolle anpassen. Als Experte, der andere Experten führt, kannte er sich mit den Details bestens aus, vor allem mit den anwenderorientierten Aspekten der Softwarelösungen und ihrer Architektur, die beeinflussen, wie User die Produkte nutzen. Zudem konzentrierte sich seine Zusammenarbeit mit anderen Führungskräften des Unternehmens auf genau diese Gebiete.

Mit der Erweiterung seines Verantwortungsbereichs musste er jedoch einige Tätigkeiten in seinem Portfolio aus der Kategorie Wissen besitzen (darunter Productivity-Apps wie Keynote und Pages) in die Kategorie Wissen weitergeben bewegen. Jetzt leitet Rosner andere Teammitglieder an und gibt ihnen Feedback, damit diese selbst Softwareanwendungen nach Apple-Standards entwickeln können. Rosner ist zwar ein Lehrer, doch er vermittelt sein Wissen nicht klassisch an der Tafel, sondern gibt seinen Mitarbeitern kritisches und oft leidenschaftliches Feedback zu ihrer Arbeit. (Klassische Manager ohne diese Expertise würden sich dagegen schwertun, Wissen weiterzugeben, das sie gar nicht besitzen.)

Die zweite Herausforderung bestand für Rosner darin, Aufgaben zu übernehmen, die nicht zu seinen Kernkompetenzen zählten. Vor sechs Jahren hatte er die Verantwortung für die Entwicklung und das Design der News-App übernommen. Also musste er lernen, wie man Nachrichteninhalte in einer App präsentiert, wie digitale Werbung funktioniert, wie sich mit maschinellem Lernen Inhalte personalisieren lassen, wie der Datenschutz sichergestellt werden kann und wie man Verlage dazu bringt, ihre Inhalte über die App anzubieten. Ein Teil seiner Tätigkeiten fiel also plötzlich in die Kategorie Lernen. Hier müssen Führungskräfte eine steile Lernkurve durchlaufen, um neue Kompetenzen zu erwerben. Das ist eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe, weshalb nur die allerwichtigsten neu übernommenen Aktivitäten in diese Kategorie fallen sollten. Nach sechs Jahren intensiver Weiterbildung fühlt sich Rosner mittlerweile auf einigen dieser Gebiete sicher, sodass er diese nun unter Wissen besitzen verbuchen kann.

Solange sich eine Aktivität in der Kategorie Lernen befindet, müssen Führungskräfte die Rolle eines Laien einnehmen und ihre Mitarbeiter mit Fragen löchern – und zwar so, dass klar wird, dass sie die Antwort noch nicht kennen (eben weil sie sie nicht kennen). Diese Fragen unterscheiden sich deutlich von denen, die sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Aktivitäten in den Kategorien Wissen besitzen und Wissen weitergeben stellen.

Und zu guter Letzt hat Rosner einige Aufgabenfelder delegiert – etwa iMovie und GarageBand –, weil er darin selbst kein Experte ist. Nun kümmern sich Menschen darum, die das nötige Fachwissen besitzen. Bei Aktivitäten in der Kategorie Delegieren nimmt er typische Aufgaben eines klassischen Managers wahr: Er bildet Teams, vereinbart Ziele, überwacht und bewertet Fortschritte und misst seine Mitarbeiter an ihren Ergebnissen.

Während die VPs bei Apple den Großteil ihrer Zeit mit Aktivitäten aus den Kategorien Wissen besitzen und Lernen verbringen, bewegen sich klassische Manager anderer Unternehmen vor allem in der Kategorie Delegieren. Rosner schätzt, dass er etwa 40 Prozent seiner Zeit auf Tätigkeiten verwendet, auf die er spezialisiert ist (einschließlich der Zusammenarbeit mit anderen auf diesem Gebiet), und darüber hinaus etwa 30 Prozent in Weiterbildung, etwa 15 Prozent in die Weitergabe von Wissen und etwa 15 Prozent ins Delegieren investiert. Diese Werte unterscheiden sich natürlich von Führungskraft zu Führungskraft, je nachdem in welchem Bereich sie arbeiten und welche Anforderungen aktuell an sie gestellt werden.

Das Modell "Führung nach eigenem Ermessen" hilft, das Grundprinzip einer effektiven funktionalen Organisation auch bei zunehmender Größe beizubehalten: Derjenige entscheidet, der auch die entsprechende Expertise besitzt. Apple kann erfolgreich in neue Geschäftsfelder vorstoßen, weil Manager wie Roger Rosner neue Verantwortung jenseits ihrer Kernkompetenzen übernehmen. Und Teams können effektiv wachsen, wenn Führungskräfte ihr Wissen weitergeben und Aufgaben delegieren. Wir sind davon überzeugt, dass Apple mit diesem Organisationsmodell auch in Zukunft erfolgreich Innovationen anstoßen wird.

Apples funktionales Organisationsmodell ist für Großkonzerne eine Seltenheit; womöglich ist es sogar einmalig. Es widerspricht der gängigen Managementtheorie, nach der sich Unternehmen mit zunehmender Größe in Sparten und Geschäftsbereichen organisieren sollten. Doch dabei geht ein entscheidender Vorteil verloren: Expertise und Entscheidungskompetenz liegen nicht länger in einer Hand.

Warum halten dennoch viele Unternehmen an von klassischen Managerinnen und Managern geführten Geschäftsbereichen fest? Zum einen sicherlich, weil die Umstellung schwierig ist. Schließlich muss das Unternehmen Beharrungsvermögen überwinden, Managementbefugnisse neu verteilen, am Erfolg des Einzelnen orientierte Anreize abschaffen und neue Formen der Zusammenarbeit lernen. Das ist nicht leicht für Unternehmen, die bereits mit großen externen Herausforderungen zu kämpfen haben. Eine Zwischenlösung könnte darin bestehen, das Experten-führen-Experten-Modell innerhalb einer Geschäftsbereichsstruktur umzusetzen. Wenn dann eine Spitzenposition frei wird, könnte das Unternehmen diese mit jemandem besetzen, der über tiefes Fachwissen verfügt, statt wie bisher mit einem klassischen Manager. Für eine vollständige Transformation ist es jedoch nowendig, dass auch Führungskräfte den Übergang zu einer funktionalen Organisation mitmachen.

Apples Erfolgsgeschichte zeigt, dass sich die Mühe lohnen kann und außergewöhnliche Ergebnisse möglich sind. © HBP 2021

Die Autoren

Joel M. Podolny ist Dean der Apple University, der Fortbildungsinstitution von Apple. Bevor er 2009 ins Unternehmen kam, war er Dean der Yale School of Management und hatte Lehraufträge an der Harvard Business School sowie der Stanford Graduate School of Business inne.

Morten T. Hansen lehrt an der Apple University und ist Professor an der University of California in Berkeley. Zuvor war er Fakultätsmitglied der Harvard Business School und der französischen Business School Insead.

Kompakt

**Das Problem.**Große Konzerne, die in vielen unterschiedlichen Branchen im Wettbewerb stehen, haben Mühe, mit dem rasanten technologischen Wandel Schritt zu halten.

**Eine Hauptsache.**Diese Unternehmen sind klassischerweise nach Geschäftsbereichen organisiert, von denen jeder seine eigenen Funktionen besitzt. Daher fehlt den Hauptentscheidungsträgern – den Bereichsleitern – ein tieferes Verständnis für all jene Funktionen, die ihnen unterstellt sind.

**Das Apple-Modell.**Der Apple-Konzern dagegen ist nach Funktionen organisiert. Dabei treffen die Personen mit der größten Fachkompetenz die Entscheidungen. Die Führungskräfte arbeiten funktionsübergreifend zusammen und verfügen über enormes Detailwissen auf ihrem Gebiet.

Dieser Artikel erschien in der Januar-Ausgabe 2021 des Harvard Business manager.