Produktivität in Deutschland: Wie faul sind die Deutschen wirklich?

Erst waren es die Griechen, jetzt die Deutschen: 4-Tage-Woche und wenig Arbeitsmotivation, das wird den Arbeitnehmern hierzulande zugeschrieben. Stimmt das?

Dienst nach Vorschrift, 4-Tage-Woche und zwischendurch mal ein Sabbatical: Den Deutschen vergeht die Lust am Arbeiten. Zumindest zeichnen zahlreiche Studien dieses Bild. Anfang des Jahres zeigte eine Umfrage der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY, dass nicht einmal jeder zweite Arbeitnehmer sein Bestes gebe. Das Motivationsniveau hierzulande läge unter dem internationalen Durchschnitt von 54 Prozent.

Eine andere Umfrage des Instituts Gallup aus diesem Jahr behauptet, dass die Deutschen eine geringe Arbeitsmoral hätten. Laut der Studie machen 78 Prozent der befragten Deutschen „Dienst nach Vorschrift“. In der Politik werden dagegen längere Arbeitszeiten gefordert.

Doch hat in Deutschland niemand mehr Lust zu arbeiten? Was steckt wirklich hinter dem Mythos der faulen Deutschen? Ein Blick auf die Zahlen zeigt, was wirklich dahintersteckt.

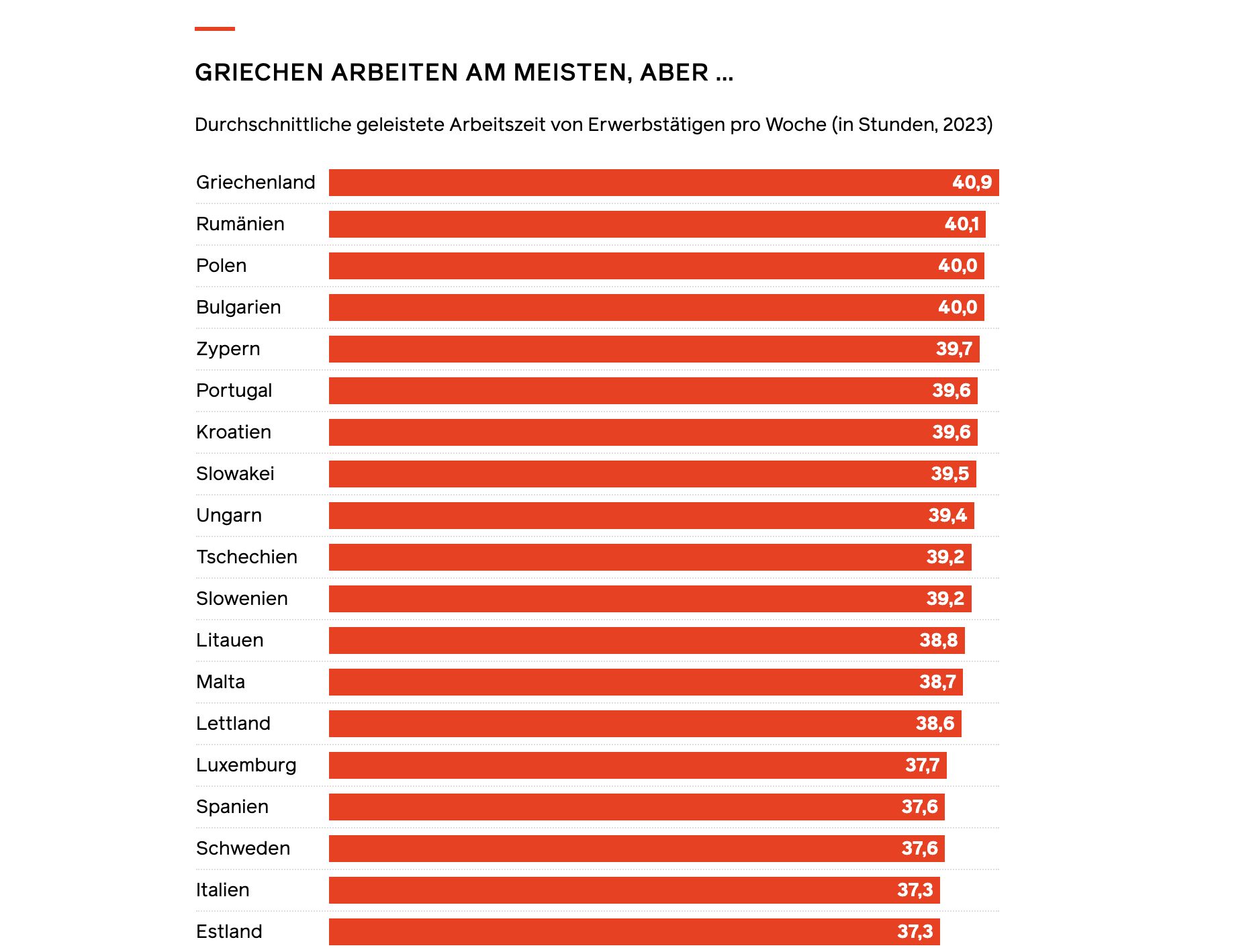

Unterdurchschnittliche Wochenarbeitszeit

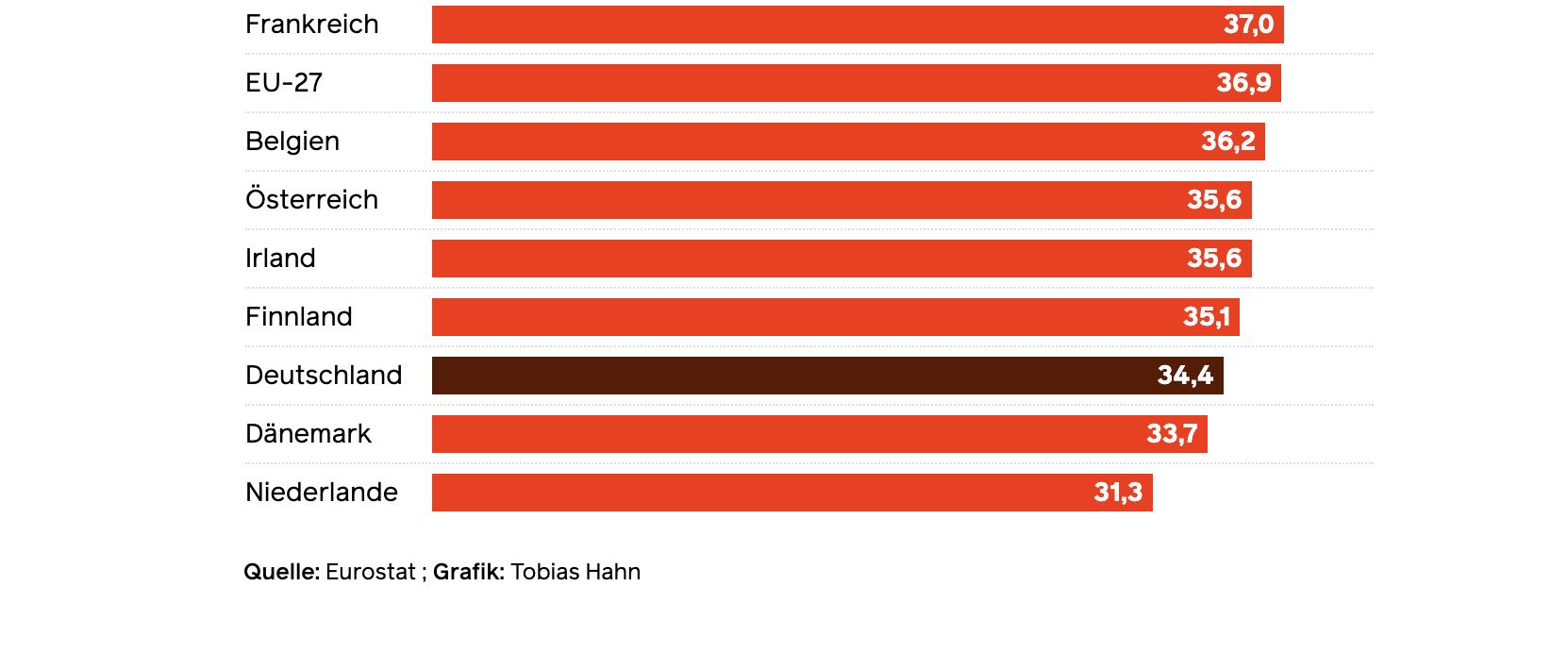

In der EU arbeiten die Erwerbstätigen im Schnitt 36,9 Stunden pro Woche. In Deutschland sind es zwei Stunden weniger. Damit befinden sich die deutschen Arbeitnehmer auf dem drittletzten Platz. Nur in den Niederlanden (31,3 Stunden) und Dänemark (33,7) wird noch weniger gearbeitet.

Wenn es nach der Wochenarbeitszeit geht, dann ist Griechenland der Spitzenreiter. Und das, obwohl die Griechen vor einigen Jahren noch als faul galten. Auch die Menschen in Zypern, Rumänien und Bulgarien kommen auf eine Wochenarbeitszeit von mehr als 40 Stunden.

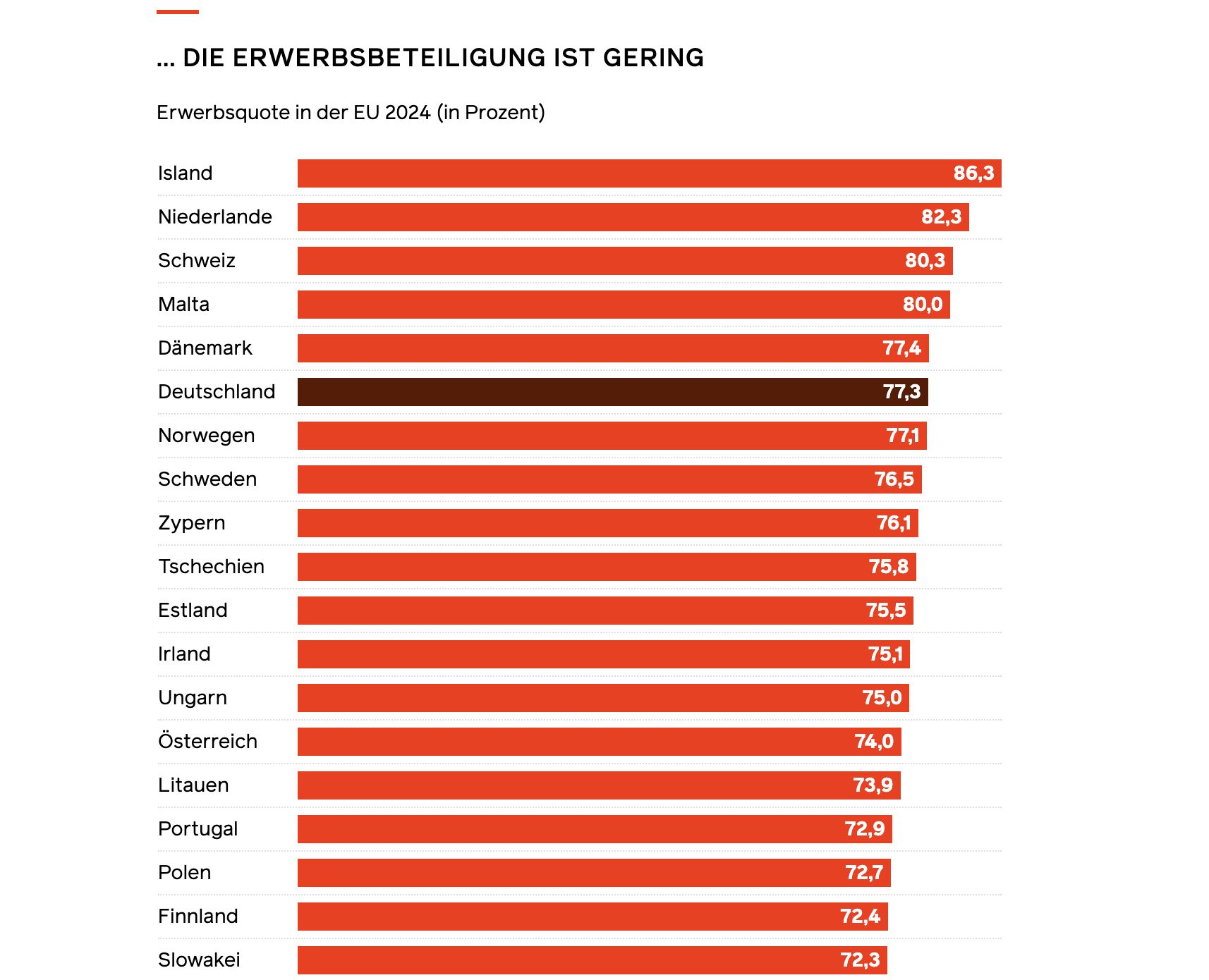

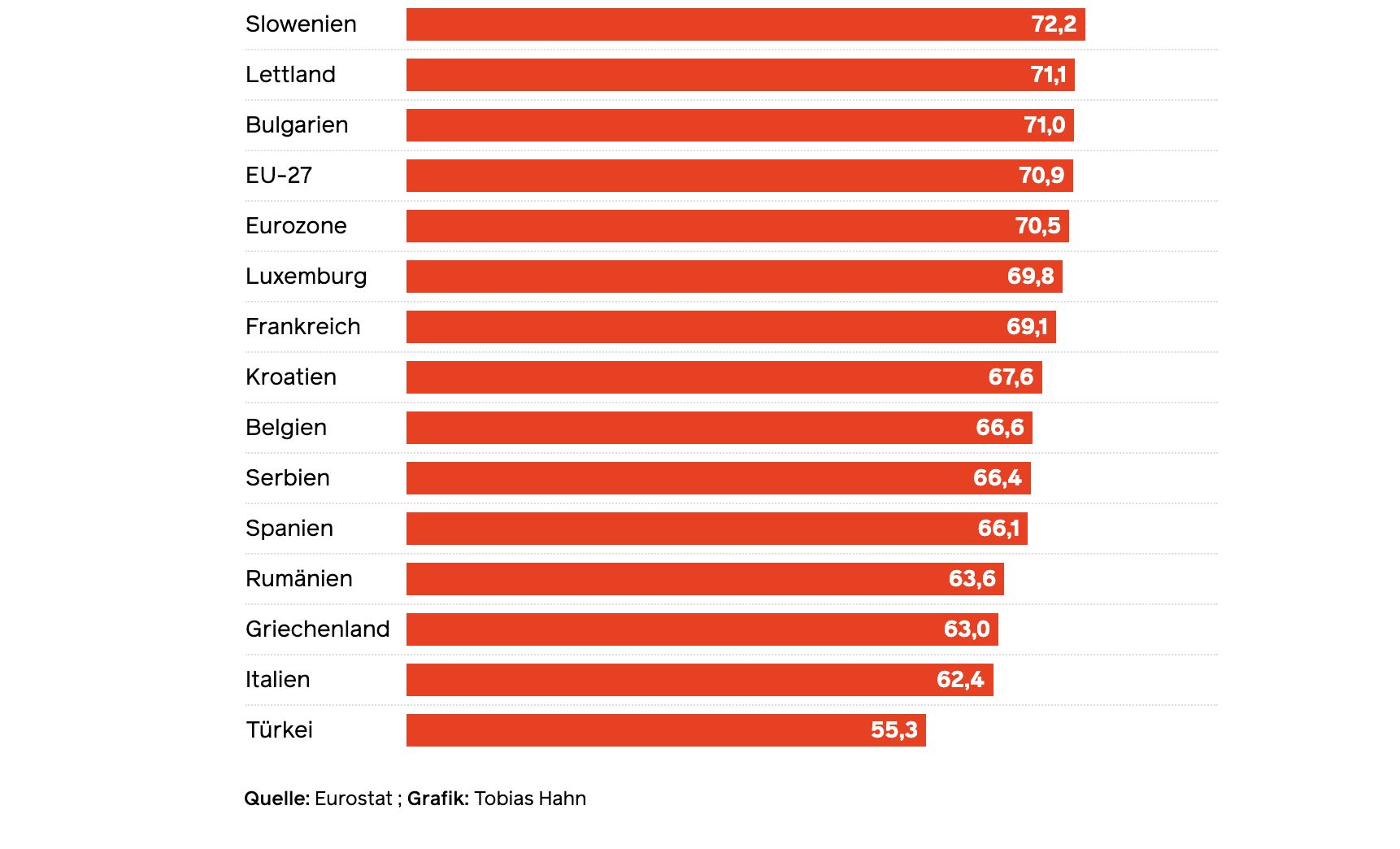

Bei der Berechnung des Durchschnitts zählt ein Erwerbstätiger in Vollzeit genauso viel wie einer, der nur 15 Wochenstunden arbeitet. Nichterwerbstätige zählen nicht hinein. Das verfälscht die Statistik. Und ein Blick auf die Erwerbsquote zeigt, dass in Deutschland mit 77 Prozent deutlich mehr Menschen in Beschäftigung sind, als im EU-Durchschnitt (71 Prozent).

Die Erwerbsquote in Griechenland liegt mit 63 Prozent unter dem Durchschnitt. Doch wieso wird die Arbeitszeit dann so oft als Indikator für das Arbeitsethos genutzt?

👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen

„Der Trugschluss ist, dass man versucht, eine komplexe Situation einfach zu erklären, und dann die naheliegenden Begründungen nimmt. Aber meistens sind diese falsch“, erklärt Katharina Schüller, Statistikerin und CEO der statistischen Beratung Stat-up. „Die politischen und wirtschaftlichen Faktoren, die dahinter liegen, werden ignoriert“, ergänzt sie.

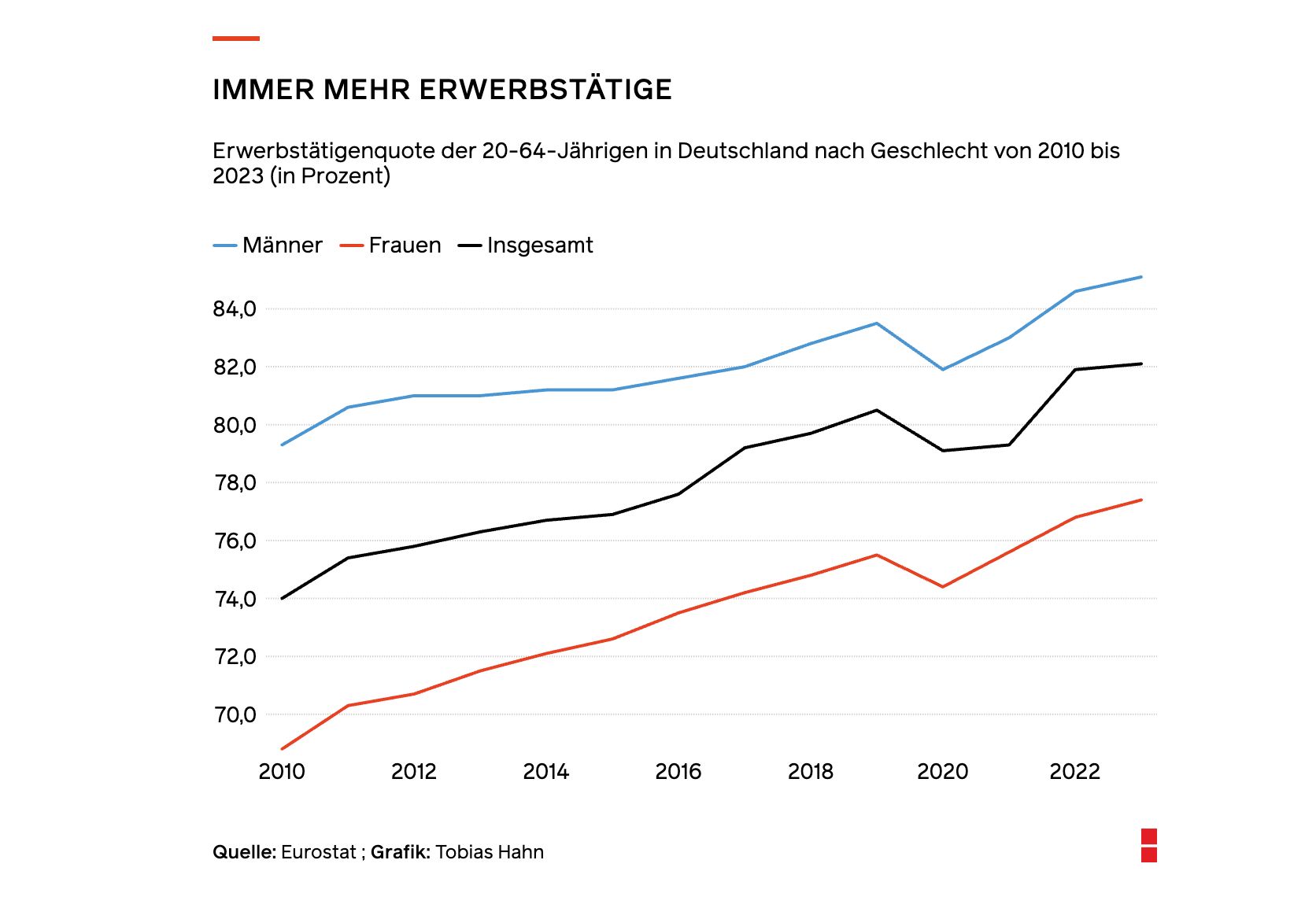

Deutschlands hohe Erwerbstätigenquote rührt daher, dass hierzlande viele Frauen auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind. Mit Ausnahme der Pandemiejahre, steigen die Erwerbsquoten bei Männern und Frauen stetig an. Die Kurve der erwerbstätigen Frauen verläuft dabei steiler. Während 2010 nur knapp 69 Prozent beschäftigt waren, waren es 2023 über 77 Prozent.

Allerdings arbeiten viele Frauen in Deutschland oft in Teilzeit. „In Deutschland ist es schwierig, Beruf und Familie zu vereinbaren“, erläutert Schüller. Die Expertin weist darauf hin, dass das auch Arbeit ist – die sogenannte Care-Arbeit. Allerdings findet diese in der Berechnung des BIP und somit auch der Produktivität keine Beachtung.

Dabei zeigen Daten des Statistischen Bundesamt: Mehr als 40 Prozent der Frauen sind wegen persönlichen und familiären Verpflichtungen nur teilzeitbeschäftigt. Vor allem Kinderbetreuung und die Pflege von Angehörigen verhindern eine höhere Beschäftigungszeit.

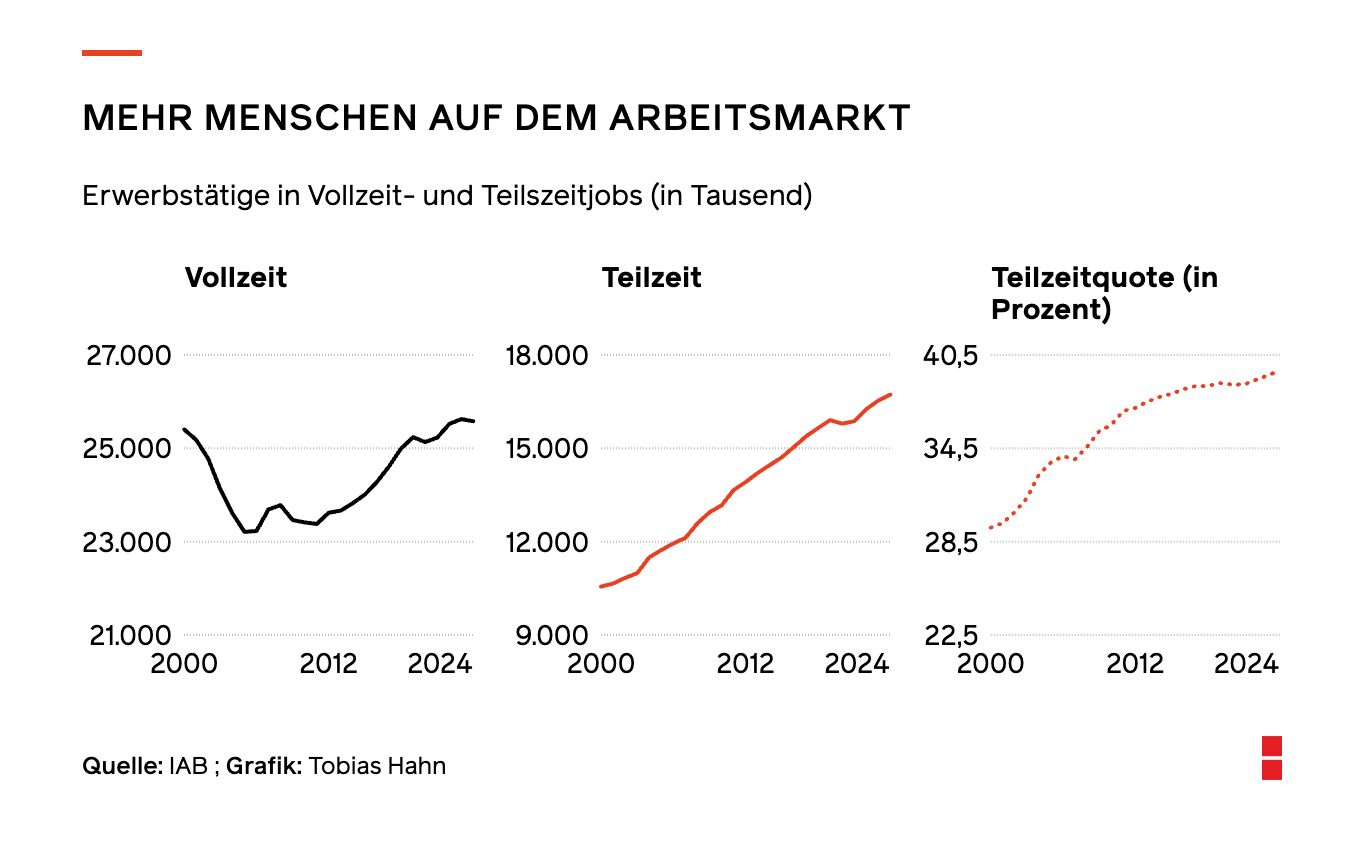

Seit 2000 ist die Teilzeitquote kontinuierlich gewachsen. 39,5 Prozent der Deutschen arbeiteten 2024 in Teilzeit. In den Niederlanden liegt die Teilzeitquote bei 42,5 Prozent. Was auch die noch geringere Wochenarbeitszeit im Nachbarland erklärt.

Die Anzahl der Vollbeschäftigten hat sich Anfang der 2000er erstmal negativ entwickelt. Nach der Finanzkrise erholte sie sich wieder. Heute liegt die Zahl der vollbeschäftigten Arbeitnehmer mit rund 25,6 Millionen etwa auf dem Niveau von 2000.

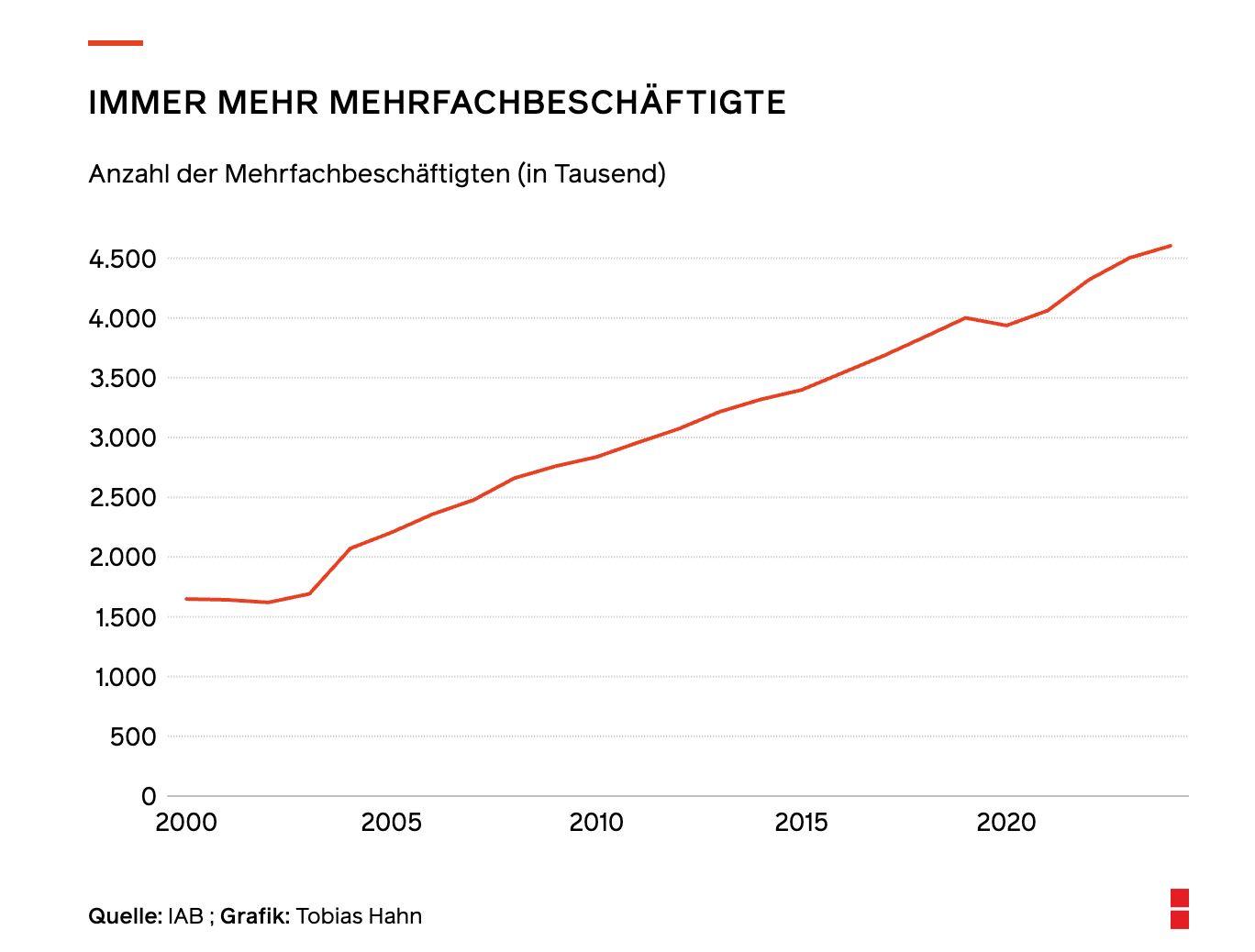

Mehr Menschen mit mehreren Jobs

Im selben Zeitraum zeichnet sich auch ein weiterer Trend ab. Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigen, dass immer mehr Deutsche mehr als einen Job haben.

Zu Beginn des Jahrtausends besaßen etwa 1,6 Millionen Menschen mindestens zwei Jobs. Heute sind es fast dreimal so viele Arbeitnehmer. Vor allem Frauen arbeiten in zwei Jobs oder mehr. Der Grund hierfür ist erneut die hohe Teilzeitquote von Frauen.

Die meisten der Mehrfachbeschäftigten arbeiten in ihrem Nebengewerbe weniger als zehn Stunden pro Woche. Oft möchten viele Frauen, nachdem die Kinder etwas älter sind, wieder Vollzeit arbeiten, aber nicht immer ist eine solche Erhöhung der Stunden möglich – weshalb sich ein Nebenjob anbietet.

Zudem schaffen die Minijobs, in denen oft Mütter beschäftigt sind, einen negativen Anreiz. Denn bleiben sie unter der Verdienstgrenze von 556 Euro pro Monat, erhalten die Arbeitnehmer den gesamten Bruttolohn.

Eine Studie des IAB aus dem Jahr 2021 kam zu dem Ergebnis, dass Minijobs einen Fehlanreiz senden. „Der intendierte Effekt von Minijobs – nämlich eine Brücke in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bauen – ist kleiner als erhofft“, schrieben die Studienautorinnen. So haben Minijobs in kleinen Betrieben sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in erheblichem Umfang verdrängt. Und auch der Arbeitsanreiz für Mütter, mehr Stunden zu arbeiten, geht verloren.

Produktivität steigt

Bei der Frage nach dem Arbeitsethos der Deutschen sollte jedoch nicht nur auf die geleistete Arbeitszeit und die Anzahl der Jobs geschaut werden, sondern auch auf die Produktivität.

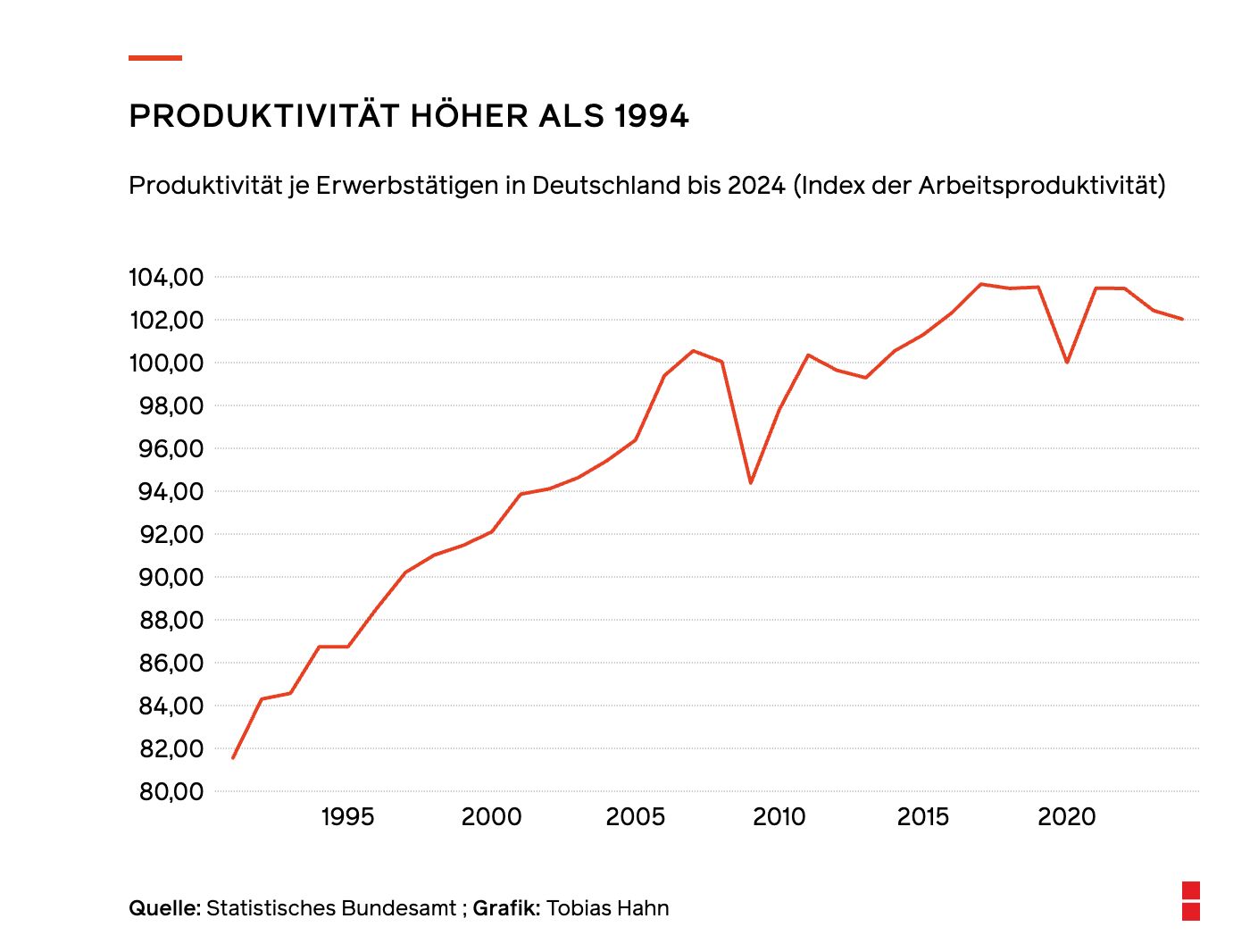

Sit der Wende geht die Produktivitätskurve steil nach oben. Das Rekordjahr war 2017. Doch seitdem stagniert – ausgenommen von der Coronadelle – die Produktivität. Seit 2022 sinkt sie sogar: Zwar erhöhte sich das BIP je Erwerbstätigem um 0,1 Prozent. Pro Erwerbstätigenstunde allerdings ging es um 0,8 Prozent zurück.

Doch obwohl die Deutschen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich weniger Stunden arbeiteten, ist die Produktivität enorm gestiegen. Die Gründe dafür sind vielfältig: bessere Technik, Nutzung des Internets und flexibles Arbeiten.

Der Rückgang der vergangenen zwei Jahre sollte dennoch nicht außer Acht gelassen werden. Denn ohne mehr Produktivität kann die deutsche Wirtschaft nicht wachsen. Wie die Arbeitszeit die Produktivität beeinflusst, ist nicht schlussendlich geklärt.

So zeigen einige Studien, dass eine Vier-Tage-Woche produktiver macht. Allerdings fehlen Vergleichsgruppen. Auch bezüglich der Effekte von längeren Arbeitszeiten ist die Datenlage nicht eindeutig. Sicher ist aber, dass überlange Arbeitszeiten – mehr als 48 Stunden pro Woche – krank machen, die Fehlerquote erhöhen und es häufiger zu Unfällen kommt.

Doch immer wieder wird sich in Diskussionen auf höhere Arbeitszeiten versteift. Sind die Deutschen also doch faul? „Ich sehe die Datenlage nicht als Beweis für Faulheit, sondern eher als einen Beweis, dass wir halt gerne jammern“, sagt Expertin Schüller. Denn Deutschland liegt laut OECD immer noch auf einem hohen Produktivitätsniveau. Damit das auch zukünftig so bleibt, sollte keine Zeit in die Diskussionen um Wochenstunden gesteckt werden, sondern Geld in technologische Innovationen und Bildung.

👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen

👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen