PwC-Chef warnt: „Das Risiko von Fehlverhalten und Betrug in Unternehmen wächst“

Durch die angespannte Lage steigt die Gefahr von Wirtschaftskriminalität, sagt Bob Moritz. PwC steckt Milliarden in bessere Bilanzprüfung – zieht beim KI-Einsatz aber Grenzen.

Düsseldorf. In der aktuell angespannten ökonomischen Lage steigen die Risiken für Wirtschaftskriminalität in Unternehmen. Davor warnt der globale Chef der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC, Bob Moritz, im Interview mit dem Handelsblatt. „Hohe Inflation, Druck auf die Gewinne, Insolvenzrisiken – das sind starke Belastungen für Management und Belegschaft“, sagte er. „In solchen Situationen wächst immer auch das Risiko von Fehlverhalten oder betrügerischen Handlungen.“

Dafür müssten alle Beteiligten ihr Bewusstsein schärfen: Kontrollgremien der Unternehmen, Aufsichtsbehörden, aber auch die Wirtschaftsprüfer, sagte der PwC-Chef.

Konkurrent KPMG beobachtet bereits eine Zunahme an Delikten: Jede dritte Firma sei zuletzt Opfer von Wirtschaftskriminalität geworden, heißt es in einer aktuellen Studie. Der Wert ist so hoch wie seit 2014 nicht mehr.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Von Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter ist PwC aktuell selbst betroffen. In Australien wird der Konzern von einem Skandal um die Weitergabe geheimer Steuerpläne der Regierung erfasst. Die PwC-Beratungssparte arbeitet dort eng mit dem Staat zusammen. Steuerexperten der Gesellschaft haben offenbar vertrauliche Details aus Regierungsplänen per E-Mail an Klienten weitergegeben und für deren Beratung oder für das Anwerben neuer Mandanten genutzt.

PwC kündigte eine unabhängig überwachte Untersuchung des Falls an und sieht einen schwerwiegenden Verstoß gegen den internen Verhaltenskodex. Der Chef der Landesgesellschaft wurde gefeuert, möglicherweise folgen weitere Partner. Die Empörung in der australischen Politik ist dennoch groß – offen ist, ob PwC den Staat als Großkunden behalten wird.

PwC-Chef warnt vor Konsequenzen durch die Regulierer

PwC-Chef Moritz will derartiges Fehlverhalten nicht dulden – sei es in der Beratungssparte oder bei der Prüfung von Unternehmensabschlüssen. Mit Blick auf Bilanzskandale der vergangenen Jahre sendet Moritz ein Warnsignal an die eigene Zunft: „Wir müssen für eine möglichst hohe Qualität in der Abschlussprüfung sorgen und dies durch Investitionen untermauern.“ Gelinge das nicht, müsse man mit Konsequenzen vonseiten der Regulierer rechnen.

Daher investiere PwC in Expertise, Technologie und Trainings, ebenso in den Ausbau der firmeninternen Aufsicht über die Abschlussprüfungen. Gut eine Milliarde Dollar stellt der Konzern bereit. „Uns geht es darum, die kritische Grundhaltung der Prüfer zu stärken und ein System von gegenseitiger Kontrolle zu schaffen“, erläutert Moritz.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Wirtschaftsprüfer sind in den vergangenen Jahren zunehmend ins Visier der Aufsichtsbehörden geraten. Vor allem der Betrug beim Zahlungsdienstleister Wirecard hatte dazu geführt, dass an der Qualität der Abschlussprüfung generell große Zweifel aufkamen. Die Haftung der Prüfer wurde bereits gesetzlich verschärft, ebenso die verpflichtende Rotation bei den Mandanten.

Der Wirecard-Abschlussprüfer EY wurde im April von der deutschen Aufsicht mit einem drastischen Verbot belegt: Zwei Jahre lang darf die Gesellschaft in Deutschland keine neuen Mandate in der Abschlussprüfung börsennotierter Unternehmen annehmen. EY wird vorgeworfen, bei der Prüfung von Wirecard gegen gesetzliche Pflichten verstoßen zu haben.

Der Bilanzskandal bei Wirecard und die Konsequenzen werden von der gesamten Branche weltweit sehr genau beachtet, bestätigt PwC-Chef Moritz. „Aus Situationen wie dieser kann die Wirtschaftsprüfungsbranche lernen, wie man Risiken minimiert“, sagt er. Ganz ausschalten könnten Bilanzprüfer diese aber nicht: Ihre Aufgabe sei es, Geschäftsrisiken zu verstehen, zu bewerten und zu beurteilen, wie wesentliche Risiken in den Jahresabschlüssen erkannt und offengelegt werden.

KI-Systeme werden Bilanzexperten viel mehr Input und Analysen liefern

Laut Moritz wird dies zunehmend schwieriger, je komplexer das externe Umfeld von Unternehmen wird. Darauf müssten Wirtschaftsprüfer reagieren. Daher gehe es auch um den Einsatz neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI). PwC hat gerade angekündigt, eine weitere Milliarde Dollar speziell in KI-Anwendungen zu investieren. Das betrifft Projekte in der Unternehmensberatung wie in der Wirtschaftsprüfung.

Kann KI einen Betrugsfall wie Wirecard verhindern? Moritz bleibt da vorsichtig. Grundsätzlich zeigt er sich überzeugt: „Neue Technologien werden die Prüfung von Bilanzen besser und schneller machen.“ Die Systeme können den Experten viel mehr Input und Analysen zum Reporting der Mandanten liefern.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Dabei geht es etwa um große Datenmengen, die klarer strukturiert werden können. KI könne eigenständig wichtige Passagen in Verträgen und Buchungsprozessen auslesen und aufarbeiten. Ziel sei es auch, Unregelmäßigkeiten besser zu erkennen. Statt wie bisher nur mit Stichproben zu arbeiten, sollen die Systeme die Experten in die Lage versetzen, den Mandanten vollständig zu prüfen.

Der PwC-Chef warnt jedoch davor, die Nutzung von KI zu übertreiben. „Es wäre falsch und sehr gefährlich, ihr eine Beurteilung zu überlassen. Am Ende muss ein unabhängiger Prüfer nach persönlichem Ermessen entscheiden und nicht eine Blackbox“, sagt er. „Wir werden die jahrelange Erfahrung und Urteilskraft des Menschen immer brauchen.“

Moritz sieht die Wirtschaft bei KI in einem Dilemma: Einerseits bringe der Einsatz von KI ganz neue Risiken für ein Unternehmen. Andererseits verliere es den Anschluss, wenn es die neuen Möglichkeiten nicht nutze. „Ich warne vor Schnellschüssen“, sagt Moritz. „Wir dürfen uns nicht blind auf Künstliche Intelligenz stürzen. Es ist völlig offen, wie sie sich entwickelt und wie sie reguliert wird.“

„Die Bedeutung des Menschen wird sogar noch zunehmen“

Die Debatte über die Regulierung von Künstlicher Intelligenz gewinnt aktuell an Fahrt – parallel zu der rasanten technischen Entwicklung etwa bei Systemen wie ChatGPT. Die EU-Kommission hat gerade eine Initiative angekündigt, mit der risikoreiche Anwendungen reguliert werden sollen.

Auch der PwC-Chef fordert die Kontrolle der Maschinen. „Der Mensch wird im Zentrum stehen, auch wenn er von Künstlicher Intelligenz umgeben ist“, sagt Moritz. „Seine Bedeutung wird sogar noch zunehmen.“ „Programmierte“ Technologie verlange eine unabhängige ethische Bewertung und Kontrolle durch jemanden, der eben nicht „programmiert“ sei.

Interessiert verfolgt Moritz auch die gescheiterte Aufspaltung des Konkurrenten EY. Die Prüfungsgesellschaft hatte im vergangenen Jahr einen Plan zu Trennung des Beratungsgeschäfts von der Wirtschaftsprüfung in zwei unabhängige Unternehmen vorgestellt. Mittlerweile hat die Führung das Projekt aber auf Eis gelegt – zu groß waren die internen Widerstände unter den Partnern.

Der PwC-Chef will dies nicht direkt kommentieren, sagt aber: „Wir bei PwC haben uns klar gegen eine Aufspaltung entschieden.“ Das werde man nur infrage stellen, wenn sich der Bedarf der Kunden und der Markt komplett verändern würden. „Das ist aber nicht absehbar“, sagt Moritz.

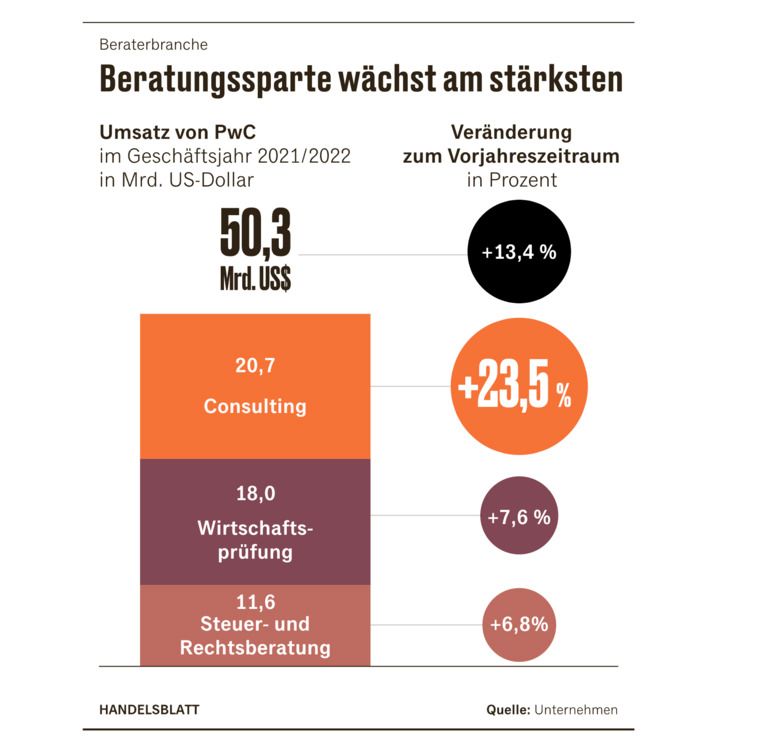

PwC steht seit Längerem wegen seines Geschäftsmodells in der Kritik, ebenso wie die übrigen Branchengrößen KPMG, EY und Deloitte. Der Vorwurf: Die Gesellschaften würden sich mehr und mehr auf das lukrative Beratungsgeschäft konzentrieren und die weniger profitable Wirtschaftsprüfung vernachlässigen.

PwC-Chef rechnet nicht mit Zwang zur Aufspaltung

„Es ist ein Irrglaube, dass eine Aufspaltung die Prüfungsqualität steigern würde“, sagt Moritz dazu. „Das Gegenteil ist der Fall. Ich bin überzeugt, dass dies mit dem integrierten Geschäftsmodell besser gelingt.“ Die Diversifizierung ermögliche es, durch alle Konjunkturzyklen hinweg konstant auf hohem Niveau investieren zu können – in Mitarbeiter, in Technologie und in Kompetenzen.

Der PwC-Chef rechnet nicht damit, dass die Behörden in den USA oder Europa die Gesellschaften zu einer Aufspaltung zwingen werden. „Aber sie sagen uns: ,Tut, was ihr für das Beste haltet, um die Qualität zu verbessern. Ansonsten werden wir den Druck erhöhen.'“

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot