Salzgitter liefert jetzt auch Panzerstahl – Rüstung als neues Standbein in der Stahlkrise

Der Stahlkonzern Salzgitter setzt nicht nur auf den grünen Wandel, sondern jetzt auch auf Panzerstahl und das Rüstungsgeschäft.

Die Szene sieht fröhlich aus. Es ist, als würde ein glühendes Toastbrot mit Karacho eine Rutsche entlangschlittern, um dann mit großem Platscher in einem Pool zu landen. Jauchzend.

Aber natürlich geschieht hier, im Walzwerk der Salzgitter-Tochter Ilsenburger Grobblech im Harz, etwas ganz anderes: Ein auf knapp unter 1200 Grad erhitztes, fast quadratisches Stahlteil, eine sogenannte Bramme, rutscht über einen Rollgang in ein Walzgerüst. Mit einer Kraft von bis zu 8000 Tonnen wird sie gewalzt, mit Wasser bestrahlt, um irgendwann als Blech weiter verarbeitet zu werden. In Baggern. In Windrädern. Oder neuerdings auch – in Panzern.

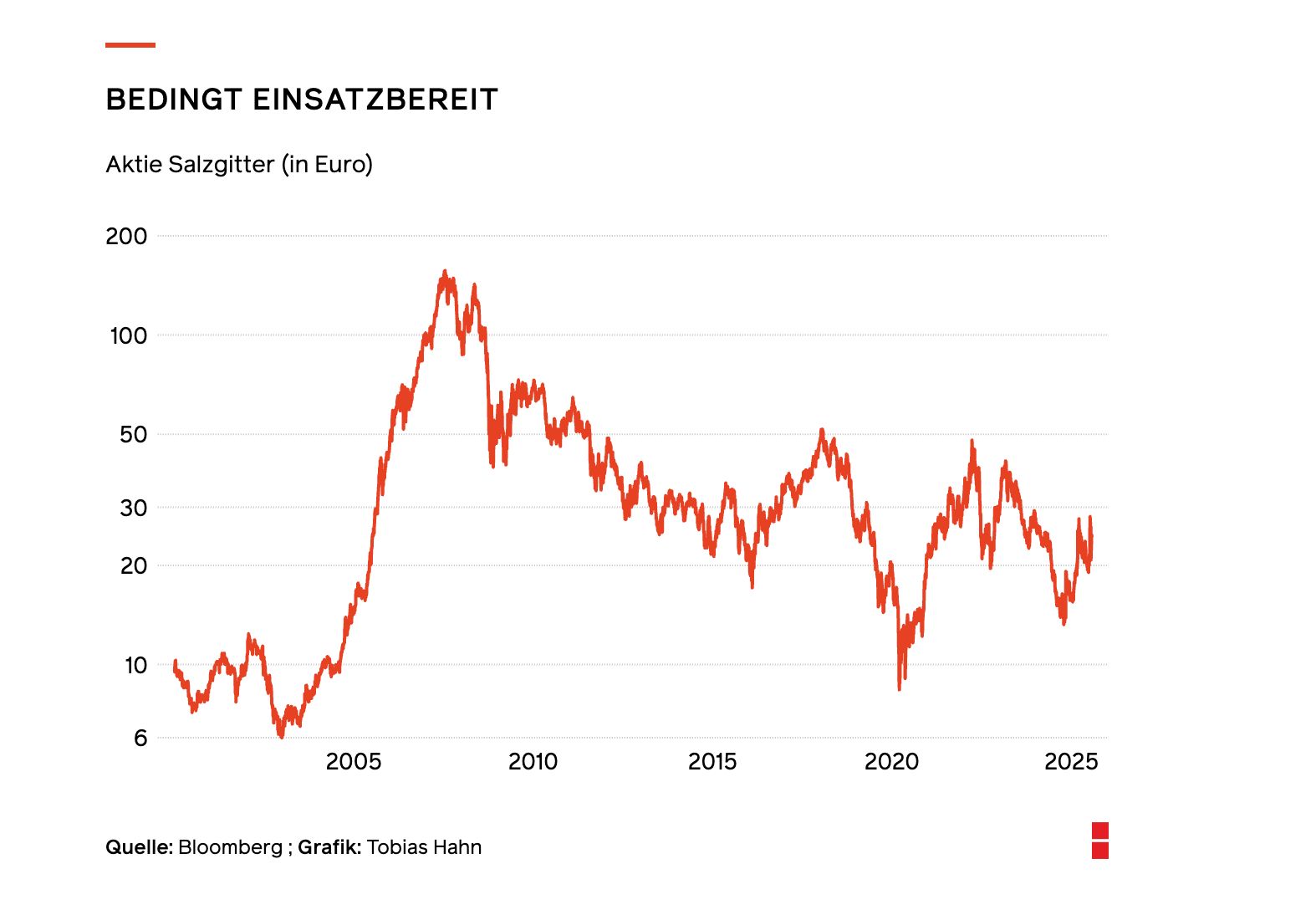

Es ist erst ein paar Tage her, da hat die Salzgitter AG verdeutlicht, wie ernst sie es meint mit ihrem Vorstoß in die Rüstungswirtschaft: Man habe, hieß es in einer sehr technisch gehaltenen Mitteilung, eine Zulassung für den Werkstoff „Secure 500“ erhalten. Damit erfülle man die Anforderungen der „Technischen Lieferbedingungen 2350–0000“. Was so trocken klang, beflügelte die Fantasie der Investoren. Der Kurs der Salzgitter-Aktie legte binnen zwei Tagen über 20 Prozent zu.

Denn die dürre Neuigkeit bedeutet nicht weniger, als dass Salzgitter nach mehr als zweijähriger Prüfung durch die Bundeswehr nun berechtigt ist, Stahl für Panzer zu liefern, für KNDS etwa oder Rheinmetall, etwa für den Kampfpanzer Leopard 2.

Es ist der erste Höhepunkt eines Markteintritts, den Salzgitter seit Jahren vorbereitet und in den vergangenen Monaten immer entschlossener verfolgt hat. Das Rüstungsgeschäft wird zwar nicht alle Probleme des zuletzt arg gebeutelten Unternehmens lösen. Aber immerhin entsteht ein neues Geschäftsfeld. Und Salzgitter hat eine weitere Chance, sich als zentrale Figur in der deutschen Industrielandschaft zu profilieren – im Wettbewerb mit der Dillinger Hütte der Stahl Holding Saar (SHS) und vor allem dem schwedischen Konzern SSAB, bislang der Quasi-Monopolist bei Panzerstahl. „Unser Ziel ist es“, sagt Salzgitter-CEO Gunnar Groebler, „in Europa einer der führende Hersteller von Sicherheitsstählen zu werden.“

In Ilsenburg kann Geschäftsführer Thorsten Gintaut sehr genau beschreiben, wie das Panzerstahl-Geschäft bei Salzgitter entstanden ist. Er ist Chef des Grobblech-Werks hier in Sachsen-Anhalt, knapp 50 Kilometer von der Zentrale und dem Flachstahlwerk in Salzgitter in Niedersachsen entfernt. Gintaut ist auch Chef des Grobblechwerks in Mülheim an der Ruhr. Dazu ist der 47-Jährige Vertriebler durch und durch. Seit 1998 ist er im Konzern – fast durchgehend als Verkäufer.

Grobblech, das klingt zunächst so, als wolle man eine Regenrinne zurechtbiegen. Gemeint ist aber Stahl ab einer bestimmten Dicke, hier in Ilsenburg zwischen 6 und 175 Millimetern. Etwa 700 Beschäftigte hat der Standort, sie können bis zu 700.000 Tonnen Blech pro Jahr walzen.

👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen

Grobblech gibt es in vielen Güten. Verwendet wird es für „Yellow Goods“, Bagger und Kräne, für den Schiffsbau, für Brücken, aber auch für Röhren für Türme von Windrädern. Es lässt sich als „Sicherheitsstahl“ in Tresoren einsetzen. Oder eben in Rüstungsgütern, die besonders hart und fest sein müssen, um Beschuss oder Sprengungen lange standzuhalten.

Allerdings müssen Stähle für Rüstungsgüter ein aufwändiges Zertifizierungsverfahren durchlaufen, gemäß der „Technischen Lieferbedingung 2350–0000“. Die wird vorgegeben vom - Achtung – BAAINBw: dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr.

Und damit ist noch nicht Schluss mit Kürzeln. Zu dem Verfahren gehört auch, dass die Bleche von der „WTD 91“ geprüft werden, der Wehrtechnischen Dienstelle für Waffen und Munition der Bundeswehr in Meppen in Niedersachsen. Wie verhält sich das Material, wenn es beschossen wird? Wie lässt es sich schweißen? Wie fest bleibt es unter Extrembedingungen? Das alles wird auf „Westeuropas größtem instrumentierten Schießplatz“ überprüft, errichtet 1876 von der Firma Friedrich Krupp, einem Vorläufer der heutigen Thyssenkrupp AG. Zeitenwendezeiten eben, da rücken bisweilen Orte mit einer lange verblichenen Historie wieder ins öffentliche Bewusstsein, werden plötzlich wieder gebraucht.

Patente von Thyssenkrupp

In Ilsenburg hat Salzgitter vor wenigen Jahren in eine neue Wärmebehandlungsanlage investiert, 200 Millionen Euro. Die Güte von Sicherheitsstählen lässt sich vor allem dadurch steuern, dass der Stahl nach dem Walzen wieder erhitzt und dann mit Wasser abgeschreckt wird. So lässt sich die „Gitterstruktur“ der Moleküle beeinflussen, die wiederum Auswirkungen auf Härte und Festigkeit des Materials hat. Das sei der „ eigentliche Trick“, sagt Gintaut. In der 350 Meter langen und 100 Meter breiten Halle sind fast keine Menschen zu sehen, die Prozesse sind stark automatisiert. Stattdessen bewegen sich die Stahlplatten, tauchen langsam durch den Glühofen, vorbei an unzähligen Brennern, bevor sie in der „Quette“, der Wasserabschrecklage, binnen Sekunden von etwa 900 Grad Celsius auf Raumtemperatur heruntergekühlt werden.

Dass Salzgitter heute diese speziellen Bleche herstellen kann, verdankt der Konzern auch einer Entscheidung des alten Konkurrenten Thyssenkrupp. 2021 schloss Thyssenkrupp Steel Europe seine Anlage zur Grobblecherzeugung in Duisburg-Hüttenheim, rund 800 Mitarbeiter waren betroffen. Lohnt nicht mehr, hieß es. Die vier Patente für Sicherheitsstähle der Marke „Secure“ verkaufte Thyssenkrupp an Salzgitter. Militärisch verwendbare Güten hatten die bis dahin nicht im Portfolio. CEO Groebler spricht von einem „Lückenschluss“. Aus heutiger Sicht passe das „sehr gut in die Zeit.“ Damals, 2021, hat niemand die „Zeitenwende“ vorhersehen können. Man könnte auch sagen: Glück gehabt.

Allerdings musste Salzgitter die Stähle neu zulassen. Ein zäher Prozess. Rund 80 Prozent seiner Brammen bezieht das Werk in Ilsenburg aus Salzgitter. Aber ausgerechnet die Brammen für den Panzerstahl, die zudem warm geliefert werden müssen, kommen aus dem Werk der HKM, der Hüttenwerke Krupp Mannesmann in Duisburg. Das führt zu einer besonderen Pointe: Die HKM ist ein Joint Venture von Thyssenkrupp Steel Europe (50 Prozent), Salzgitter (30 Prozent) und dem französischen Röhrenhersteller Vallourec (20 Prozent). Thyssenkrupp hat entschieden, dass das Werk mit rund 3000 Mitarbeitern verkauft oder geschlossen werden soll. Die Lieferverträge sind für das Jahr 2032 gekündigt. Salzgitter-Chef Groebler muss bis zum Herbst Stellung beziehen, wie er sich verhalten will.

Sicher ist: Die Brammen für den Panzerstahl sollen künftig auch im Stammwerk erzeugt werden können. Thorsten Gintaut sagt, man daran arbeite, das Werk in Salzgitter dafür zu qualifizieren.

Den Markteintritt hat Gintaut schon lange vor Abschluss des Zertifizierungsverfahrens eingeleitet. „Wir haben begonnen, zu Messen, Konferenzen und Tagungen zu fahren, um Kontakte zu knüpfen und den Markt besser zu verstehen“, sagt er. Wer die wichtigsten Konkurrenten sind, das war schnell klar: SSAB ist in dem Markt mit dem Produkt „Armox“ aktiv, die Dillinger Hütte mit ihren „Difender“-Stahl, der die Zulassung der Bundeswehr bereits 2021 erhalten hat.

Richtig an Tempo gewonnen haben die Bemühungen in diesem Jahr. Ein einschneidendes Ereignis: Die Münchner Sicherheitskonferenz im Februar, die Rede des US-Vizepräsidenten J.D. Vance. Viele Europäer empfanden die als Infragestellen der alten Bündnisbeziehung . „In München war klar erkennbar, dass die Europäer künftig mehr für die eigene Verteidigung tun müssen“, sagt Thorsten Möllmann. Für Salzgitter habe das geheißen: „Wir wollen uns auch stärker in den Verteidigungsbereich einbringen.“ Das Unternehmen habe nun eine „Task Force Defence“ gegründet, eine Einheit, die das Rüstungsportfolio sichten und alle Aktivitäten bündeln sollte.

Möllmann, früher unter anderem bei EADS und Airbus beschäftigt, nun bei Salzgitter Kommunikationschef, übernahm die Leitung. Es gehe ja nicht nur um Panzerstahl, sagt er, sondern auch um Stahl für Gewehrläufe, für Bunkersysteme, für Kerosin-Leitungen zwischen Stützpunkten. Die Geschäftsführer der betroffenen Einheiten hätten sie an der „Task Force“ beteiligt, das Portfolio entsprechend den Teilstreitkräften der Bundeswehr strukturiert: Heer, Luftwaffe, Marine. Mit allen namhaften Herstellern, etwa von „gepanzerten Rad- und Kettenfahrzeugen“, sei man nun in Gesprächen. Rheinmetall hatte zuletzt gegenüber der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ bekundet, man werde „inländischen Bezugsquellen, wo dies möglich ist, den Vorzug gegeben.“ Salzgitter hofft nun, klar, auf konkrete Verträge.

CEO Gunnar Groebler hat die Bandbreite seiner Kontakte ebenfalls deutlich erweitert. „In der Vergangenheit“, sagt er, „war das Verteidigungsministerium nicht einer unserer primären Ansprechpartner. Das hat sich geändert.“ Was er von dort, auch in Gesprächen mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hört, kommt seinen Zielen entgegen: „Das Verteidigungsministerium“, sagt Groebler, „hat klar vor Augen, dass es nationale Hersteller von Sicherheitsstählen braucht.“

Den Aufsichtsrat und auch die Arbeitnehmer wähnt der CEO bei seinem Vorstoß hinter sich. Dass die Entwicklung historisch heikel ist, weiß Groebler. Nicht nur Krupp lieferte den Stahl für Hitlers Kriegsmaschinerie. Auch die Reichswerke „Hermann Göring“, 1937 gegründet und benannt nach dem damaligen Beauftragten für den Vierjahresplan, dienten als Zulieferindustrie für den Angriffskrieg der Nationalsozialisten. Aus ihnen entstand später der Konzern Salzgitter. „Die Stahlindustrie ist in Summe historisch mit der Rüstungsindustrie verbunden gewesen“, sagt Groebler, der auch Präsident des Branchenverbands Wirtschaftsvereinigung Stahl ist. Daraus ergebe sich eine „besondere Verpflichtung“ und „ein besonderes Bewusstsein.“ „In der Vergangenheit ging es allerdings darum, eine Angriffsfähigkeit herzustellen. Das ist heute anders. Es geht uns darum, unseren Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit zu leisten.“

Das mögliche Volumen des Marktes lässt sich derzeit schwer beziffern. Der Umsatzanteil des Bereichs bei Salzgitter dürfte sich unter einem Prozent bewegen, insgesamt trägt die Sparte Grobblech weniger als zehn Prozent zum Konzernumsatz bei. „Bisher haben wir kein Umsatzziel definiert“, sagt Groebler. Denn es gibt viele Unwägbarkeiten. Wo werden die Verteidigungsmilliarden investiert? Wie setzen die europäischen Nato-Mitglieder ihre Zusage um, künftig fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Rüstung auszugeben? Sicher sei nur, sagt Groebler: „Wenn die Nato-Ziele auch nur annähernd erreicht werden sollen, dann wird ein Hersteller für Sicherheitsstähle in Europa nicht reichen.“ Heißt : Da ist Platz für Salzgitter. Die Nachfrage dürfte in jedem Fall anziehen. „Für das nächste Jahr werden wir uns ein Umsatzziel für den Rüstungsbereich geben.“

Immerhin eine gute Wachstumsstory

Niemand bei Salzgitter versucht, den Eindruck zu erwecken, dass man mit dem neuen Rüstungsgeschäft die Einbrüche in der schwächelnden Automobilbranche wettmachen könne. Die Rede ist von einer „Nische“. Denn die Krise ist drastisch. Vor wenigen Tagen erst musste der Konzern per Ad-Hoc-Meldung seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigieren, die Meldung ließ den gerade erst so ansehnlich gestiegenen Aktienkurs schon wieder einbrechen.

Und auch die Wette auf den grünen Stahl scheint vorerst nicht aufzugehen. Auf dem Gelände des Werks in Salzgitter entstehen zwar eine Direktreduktionsanlage und ein Elektrolichtbogenofen. Aber noch ist unklar, wann genau der grüne Wasserstoff dafür verfügbar sein wird – und ob sich die vorerst teureren Materialien dann verkaufen lassen. Dazu hat Groebler gerade erst einen Übernahmeversuch überstanden, durch ein Konsortium der GP Günter Papenburg AG, dem größten Einzelaktionär, und der Remondis-Tochter TSR.

Insofern eröffnet die Transformation hin zum Bronzegrün der Bundeswehr Groebler immerhin die Möglichkeit, zur Abwechslung mal wieder eine Wachstumsstory zu erzählen. Ja, der Kursausschlag an den Börse nach Verkündung der ersten Zulassung habe auch ihn „ein bisschen überrascht“, sagt er. Aber: „Nicht überrascht hat uns, dass die Werthaltigkeit dieses Geschäftsfelds grundsätzlich einen positiven Einfluss auf die Bewertung des Unternehmens hat.“ Schon bald sollen weitere positive Meldungen folgen. Binnen drei bis sechs Monaten, so sagt Thorsten Gintaut in Ilsenburg, erwarte man, „eine deutliche Ausweitung unserer Produktzulassungen bei der Bundeswehr.“ Läuft also, zumindest hier.

👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen

👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen