Standort Deutschland: Diese Grafiken zeigen die Wucht der Insolvenzwelle

Kodi, Görtz oder Manz – viele bekannte Firmen sind zuletzt in die Insolvenz gerutscht. Und dabei wird es nicht bleiben, lassen neue Daten erahnen.

Seit Monaten steigt die Zahl der Firmenpleiten. Erst am Freitag hat das Statistisches Bundesamt neue Daten vorgelegt: Demnach nahm die Zahl der sogenannten Regelinsolvenzen im Januar um 14,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Nur was heißt das: Fegt ein „perfekter Sturm“ über Deutschland, oder eher ein laues Lüftchen?

Für Christoph Niering, den Vorsitzenden des Berufsverbandes der Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID), ist die Sache klar: „Insolvenzen werden zunehmend im Wahlkampf genutzt, um die aktuelle Wirtschaftslage dramatisch auszuleuchten, zuletzt von Friedrich Merz im TV-Duell", so Niering. Dabei wäre eine sachliche Betrachtung der Situation dringend notwendig. "Um es auf einen Nenner zu bringen: Anstieg ja, Dramatik nein“, so Niering.

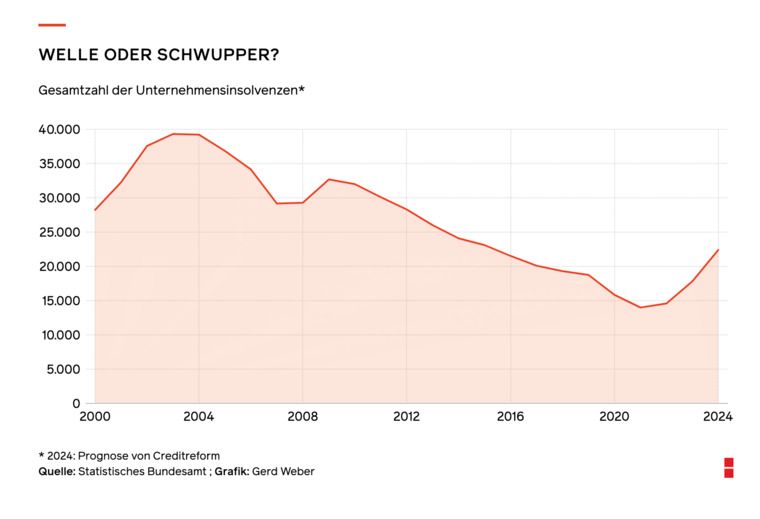

Er verweist auf Langzeitdaten des Statistischen Bundesamtes. Demnach gab es in früheren Krisen in der Spitze bis zu 39.000 Unternehmensinsolvenzen pro Jahr und damit fast doppelt so viele wie 2024.

Tatsächlich wirkt das aktuelle Niveau der Unternehmensinsolvenzen auf den ersten Blick überschaubar – zumindest im Vergleich zu früheren Zeiten. So gab es vor und nach der Finanzkrise deutlich mehr Firmenpleiten als heute. Erst ab 2009 sanken die Zahlen kontinuierlich und markierten während der Corona-Pandemie – als Anmeldepflichten ausgesetzt und Hilfsgelder ausgezahlt wurden - einen Tiefstand. Seither steigen die Zahlen wieder. Handelt es sich also schlicht um eine Normalisierung, nachdem viele Unternehmen jahrelang künstlich über Wasser gehalten wurden?

Insolvenz-Höchstwert seit der Finanzkrise

Ganz so einfach ist die Sache nicht – und die „Normalisierung“ wohl nur ein Teil der Erklärung. So hat sich Steffen Müller, Leiter der Insolvenzforschung am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), die Entwicklung genauer angeschaut.

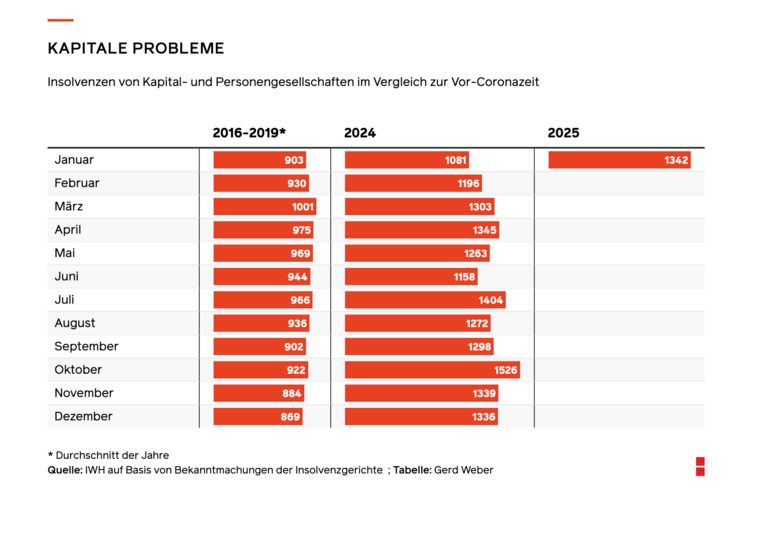

Für seinen monatlichen Insolvenztrend wertet Müller die aktuellen Insolvenzbekanntmachungen der deutschen Registergerichte aus und verknüpft sie mit Bilanzkennzahlen betroffener Unternehmen. Dabei fließen zwar lediglich Kapital- und Personengesellschaften in die Betrachtung ein, allerdings gelten diese auch als die mit Abstand wichtigste Gruppe bei den Unternehmensinsolvenzen: Auf sie entfallen 90 Prozent der betroffenen Arbeitsplätze und 95 Prozent der ausstehenden Forderungen.

Betrachtet man also nur diesen harten Unternehmenskern fällt die Lagebeschreibung deutlich düsterer aus: So registrierte das IWH im vierten Quartal 2024 einem Höchstwert bei den Firmenpleiten seit der Finanzkrise. Zudem lagen die Insolvenzen 2024 in jedem Monat über der durchschnittlichen Fallzahl in den Vor-Corona-Jahren 2016 bis 2019. Und bislang ist auch keine Trendwende in Sicht.

👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen

Welche Branchen sind betroffen?

Im Gegenteil: Im Januar hat es laut IWH 1342 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften gegeben. Dies seien 24 Prozent mehr als im Januar 2024. Die Zahl der Pleiten bewege sich damit weiter auf deutlich erhöhtem Niveau. IWH-Fachmann Müller betont allerdings: „Für die Monate Februar und März ist nicht mit einem wesentlichen Anstieg der Insolvenzzahlen zu rechnen."

Müller führt die derzeit hohen Insolvenzzahlen von Personen- und Kapitalgesellschaften zum Teil auf aktuelle Konjunkturprobleme und Kostensteigerungen bei Energie und Löhnen zurück. Hinzu kämen Nachholeffekte: „Jahrelang extrem niedrige Zinsen haben Insolvenzen verhindert, und während der Pandemie sind Insolvenzen aufgrund von Subventionen wie zum Beispiel dem Kurzarbeitergeld ausgefallen“, so Müller.

Das sieht auch Insolvenzverwalter Niering ähnlich: Die Gründe für den Pleitenanstieg reichen von anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheiten bis hin zu strukturellen Herausforderungen einzelner Branchen. "Oftmals fehlen aber auch schlichtweg tragfähige Geschäftsmodelle", so Niering.

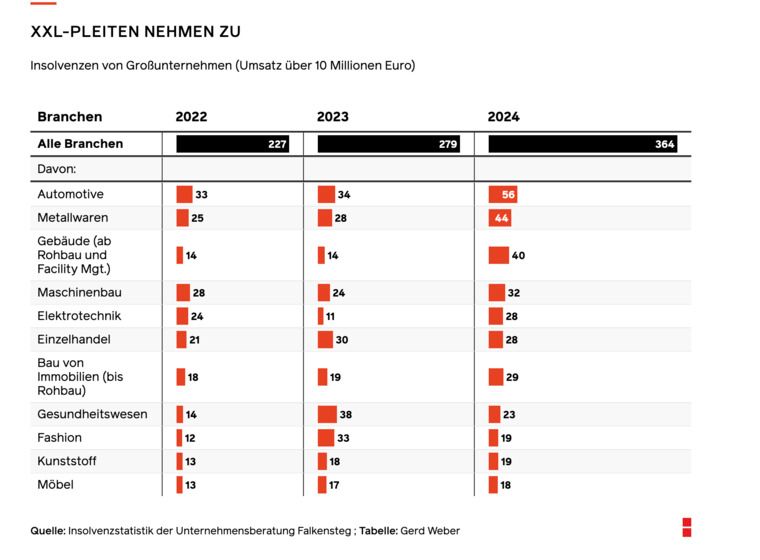

Wie stark der wirtschaftliche Abwärtssog inzwischen ist, zeigt auch der Blick auf die Insolvenzen von Großunternehmen mit einem Umsatz von über 10 Millionen Euro. Laut der Insolvenzstatistik der Unternehmensberatung Falkensteg stellte im vergangenen Jahr im Durchschnitt jeden Tag ein Unternehmen dieser Größenklasse einen Insolvenzantrag. Die Zahl der Fälle stieg demnach von 279 auf 364. Darunter vor allem Automobilzulieferer, Metallwarenhersteller, Immobilien- und Bauunternehmen sowie Maschinenbauer, so die Berater.

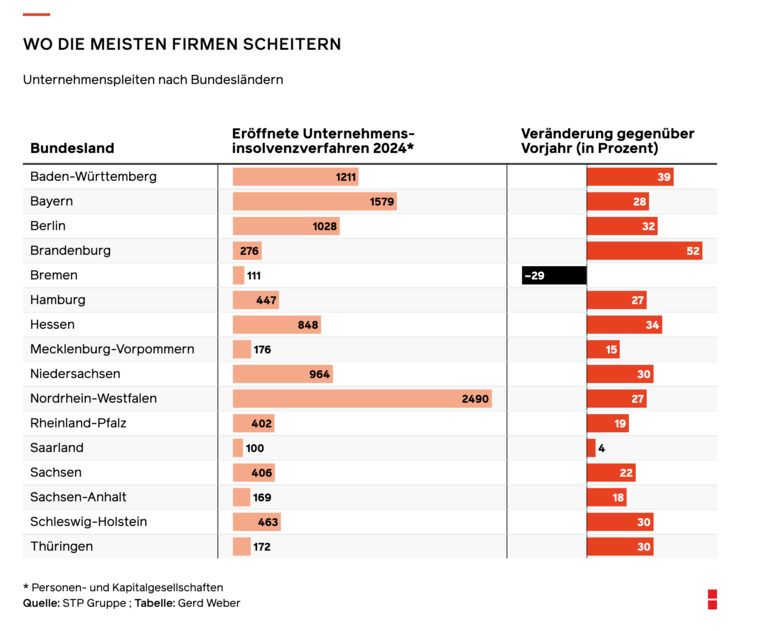

Bei der Insolvenzentwicklung gibt es zwar regionale Unterschiede. Doch die Tendenz ist eindeutig: In den großen Flächenländern, die regelmäßig die meisten Unternehmensinsolvenzen verzeichnen, ging es 2024 steil nach oben: Um 27 Prozent in Nordrhein-Westfalen, 28 Prozent in Bayern und 39 Prozent in Baden-Württemberg. Auch die Stadtstaaten Hamburg und Berlin kamen auf ähnliche Zuwachsraten.

Krisenfestes Bremen?

Mit 111 Havarien von Personen- und Kapitalgesellschaften im Jahr 2024 – einem Rückgang um 29 Prozent - wirkt Bremen dagegen wie ein Hort der Unternehmensstabilität. Allerdings dürfte dies vor allem Verzerrungen durch den Basiseffekt geschuldet sein. 2023 hatte unter anderem eine große Pflegekette mit Sitz in Bremen und Dutzenden Tochtergesellschaften Insolvenz angemeldet und so die amtliche Statistik nach oben getrieben.

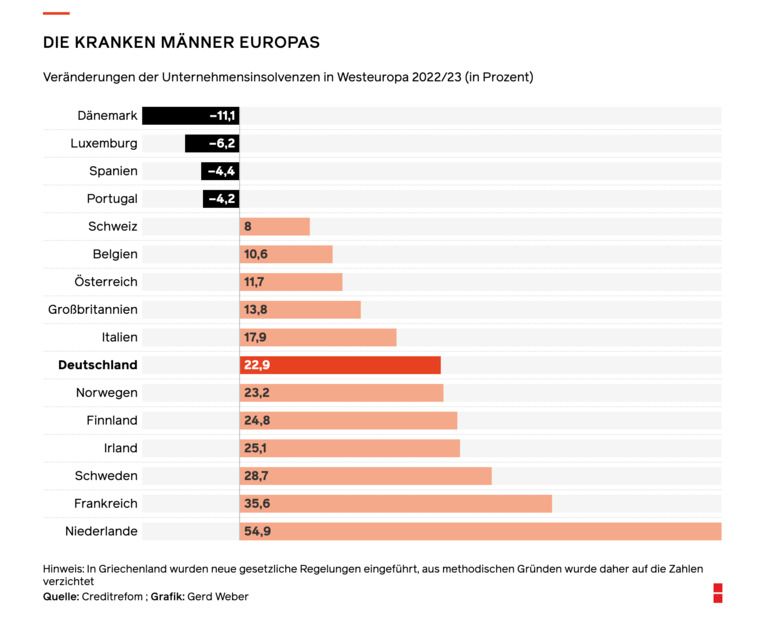

Nicht nur deutschland- sondern auch europaweit stiegen in den vergangenen Jahren die Unternehmensinsolvenzen teils sprunghaft an. So wurden 2023 in Westeuropa so viele Insolvenzen gezählt wie zuletzt 2016. „Die verschärften Finanzierungsbedingungen strapazieren die Reserven der Unternehmen deutlich. Die Zentralbank (EZB) dämpfte mit Zinserhöhungen die Inflation, aber auch Konsum und Investitionen. So konnten die Unternehmen kaum Erträge erwirtschaften“, begründeten Vertreter der Wirtschaftsauskunftei Creditreform die Entwicklung.

In den meisten der von Creditreform untersuchten 17 Staaten Westeuropas stiegen demnach die Insolvenzzahlen. Rückgänge gab es nur in Dänemark, Luxemburg, Spanien und Portugal. Besonders stark war der Anstieg in den Niederlanden (plus 54,9 Prozent) und in Frankreich (plus 35,6 Prozent) – und damit noch deutlich stärker als in Deutschland.

Die Insolvenzwelle ist also kein rein deutsches Phänomen und - auch das scheint bereits absehbar – sie wird noch geraume Zeit andauern. So verweisen Experten auf die Situation 2009. Damals, kurz nach der Finanzkrise, erholte sich die Wirtschaft zwar sehr rasch. Trotzdem blieben die Insolvenzzahlen über mehrere Jahre hinweg auf einem hohen Niveau.

👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen

👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen