VW-Personalkosten erreichen knapp 50 Milliarden Euro

Ein tiefer Blick in die Bilanz von Deutschlands größtem Autobauer zeigt die Herausforderungen: Die Kosten sind exorbitant, die Renditen schwach. Experten sehen die Margenziele gefährdet.

Düsseldorf. Manchmal dürfte sich Oliver Blume im Volkswagen-Konzern fühlen wie bei einer sehr langen Runde „Schlag den Maulwurf“ auf dem Rummel. Kaum hat der Manager ein Problem im Erdboden versenkt, taucht direkt das nächste auf.

Herausforderungen gab und gibt es genug für den Konzernchef: Der Elektrohochlauf verläuft zäher als gedacht, die Rohstoffmärkte zeigen sich weiter volatil, und in China hat die Wolfsburger Kernmarke im vergangenen Jahr ihre jahrzehntelange Marktführerschaft an den lokalen Konkurrenten BYD verloren.

„The roof is on fire“ – der Dachstuhl brennt, sagte Blumes Markenchef Thomas Schäfer letzten Sommer vor versammelter Management-Mannschaft.

Dazu kommen hausgemachte Baustellen wie Engpässe in der eigenen E-Motoren-Versorgung, Widrigkeiten bei der Umsetzung des konzerneigenen Spar- und Effizienzprogramms und Governance-Themen, bei denen auch Blume eine Rolle spielt, und zwar gleich eine doppelte: Der 55-Jährige ist nämlich nach wie vor der einzige Manager, der mit VW und Porsche gleich zwei Dax-Konzerne führt.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

„Wir sehen die Doppelrolle von Oliver Blume sehr kritisch, weil sie nicht nur zu Ämterhäufung, sondern auch zu Interessenkonflikten und Fragen beim Zeitmanagement von Herrn Blume führt“, sagt Janne Werning, ESG-Experte bei der Fondsgesellschaft Union Investment.

Und tatsächlich dürfte der Kalender des Topmanagers allein mit VW gut gefüllt sein: Das Management muss die Kosten von Europas größtem Autobauer nachhaltig senken, in China einen Erdrutsch bei den Marktanteilen verhindern und zusehen, dass der Elektroabsatz in Europa rasch steigt, um ab 2025 keine Strafzahlungen wegen neuer CO2-Regularien aus Brüssel zu riskieren.

Analysten wie Werning trauen Blume dabei durchaus zu, innerhalb der schwierigen Strukturen des Autokolosses zu operieren. Dennoch ist der Euphorie des Anfangs Skepsis gewichen.

Seit Blumes Amtsbeginn ist der Kurs der Volkswagen-Vorzugsaktie um etwa ein Sechstel eingebrochen. Vergangene Woche hatten die Papiere nochmals an Wert verloren, nachdem Analysten der US-Großbank Morgan Stanley VW herabgestuft hatten. Als Grund nannten die US-Analysten die sehr hohe China-Abhängigkeit des Autobauers und eine zu optimistische Ergebniserwartung für dieses Jahr.

Der Druck, den Börsenwert zu steigern, wächst also weiter. Ein tiefer Blick in den Abschluss zeigt, welche Probleme die Volkswagen-Bilanz belasten – und wo Chancen liegen.

1. Operatives Geschäft: Rendite in Gefahr

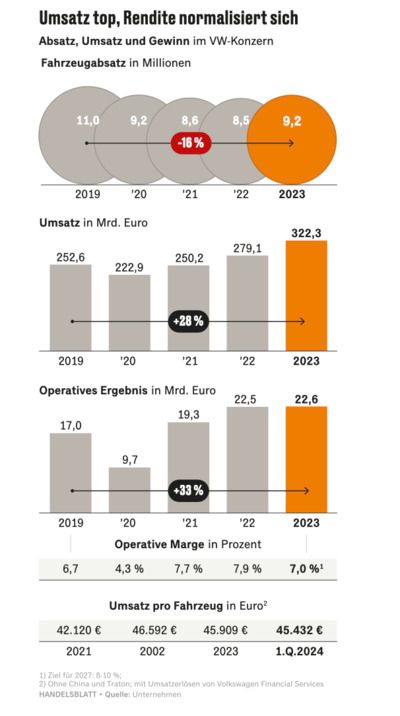

2023 war für Volkswagen ein Rekordjahr, was Umsatz und Gewinn angeht. Die Erlöse legten im Konzern um gut 15 Prozent auf 322 Milliarden Euro zu, das operative Ergebnis stieg leicht auf 22,6 Milliarden Euro.

Allerdings blieb der Konzern mit einer Rendite von 7,0 Prozent unterhalb seines ursprünglich anvisierten Margenkorridors von 7,5 bis 8,5 Prozent zurück. Nach Ablauf des dritten Quartals musste VW-Chef Blume die eigenen Ziele nach unten korrigieren. Schuld waren Sondereffekte bei der Preisentwicklung von Rohstoffen.

In diesem Jahr soll es weiter aufwärtsgehen: Der Konzern rechnet mit bis zu fünf Prozent mehr Umsatz bei mindestens sieben Prozent Marge. Das würde rund zwei Milliarden Euro mehr Ergebnis bedeuten. Patrick Hummel, Analyst bei der Schweizer Großbank UBS, ist jedoch skeptisch, ob VW seine Margenziele erreicht. „Es dürfte ein toughes Jahr für VW und die gesamte Industrie werden.“

Das zeigte sich bei VW schon zum Jahresauftakt, wo der Autokonzern im ersten Quartal dieses Jahres bei allen wichtigen Kennzahlen unter Vorjahresniveau lag. Grund waren die Hauptertragsbringer Audi und Porsche, die nach konzerninternen Softwarequerelen mehrere Produktanläufe parallel managen müssen und deshalb nicht so performten wie gewohnt. Dazu kam ein Lieferengpass bei Audi für V6- und V8-Motoren.

Aus Sicht von Hummel hängt viel davon ab, wie stark sich der Konzern darauf fokussiert, den Absatz weiter zu steigern. Ein Absatzziel für 2024 hat der Konzern nicht kommuniziert, zu volatil scheint die Lage.

Offiziell lautet die Parole bei VW „Value over Volume“, also Marge vor Absatz. Nach Informationen des Handelsblatts aus Konzernkreisen planen die Wolfsburger dieses Jahr jedoch mit 9,7 Millionen Fahrzeugen, was etwa fünf Prozent Steigerung zum Vorjahr entspräche.

„Natürlich lassen sich solche Volumensteigerungen erreichen“, sagt UBS-Analyst Hummel. „Aber in dem aktuell hart umkämpften Markt geht das in der Regel zulasten der Preise.“ Rabatte aber könnten die Profitabilität verschlechtern, auch die Umsatzentwicklung pro Fahrzeug flacht ab. Hummel: „Im Jahresverlauf könnte angesichts der trüben Käuferstimmung der Preiseffekt sogar ins Negative drehen.“ Spätestens dann wäre VWs Renditeziel in Gefahr.

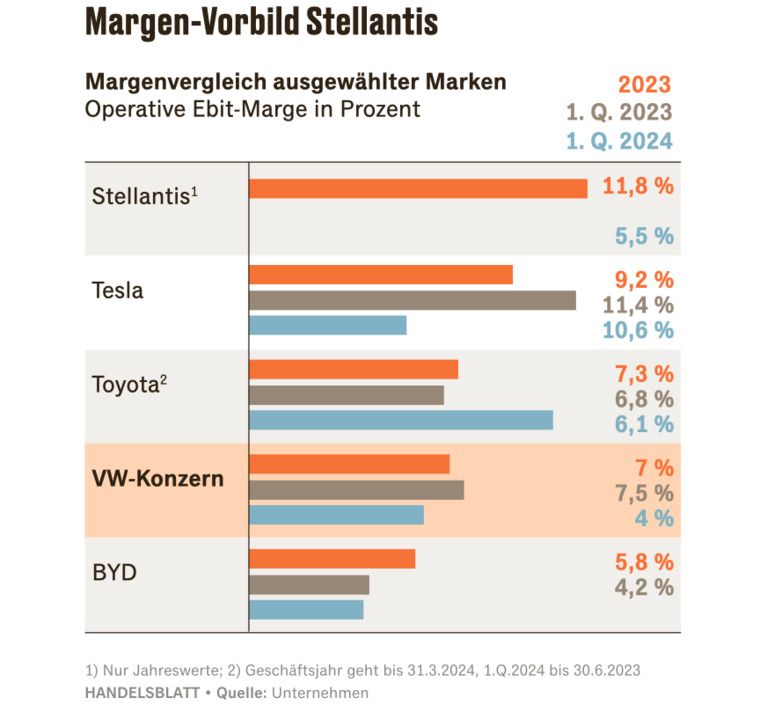

2. Profitabilität: VW noch im Mittelfeld

In Sachen Profitabilität hält sich VW im Industrievergleich grob im Mittelfeld. Dies allerdings auch nur, weil zuletzt reine E-Auto-Bauer wie Tesla und BYD Marge einbüßten. Grund ist der Preiskampf in China, aus dem der VW-Konzern versucht, seine Premiummarken herauszuhalten.

„Die Zeiten sind vorbei, in denen die Autobauer ihren Gewinn pro Fahrzeug infolge von Engpässen in der Coronazeit fast nach Belieben steigern konnten“, sagt Stefan Bratzel vom Center Automotive Management (CAM), der die Margen der größten Autobauer jüngst in einer Studie analysiert hat.

Für VW heißt das: Die Kosten müssen runter, um weiter am Markt zu bestehen und die Marge langfristig wie geplant zu steigern.

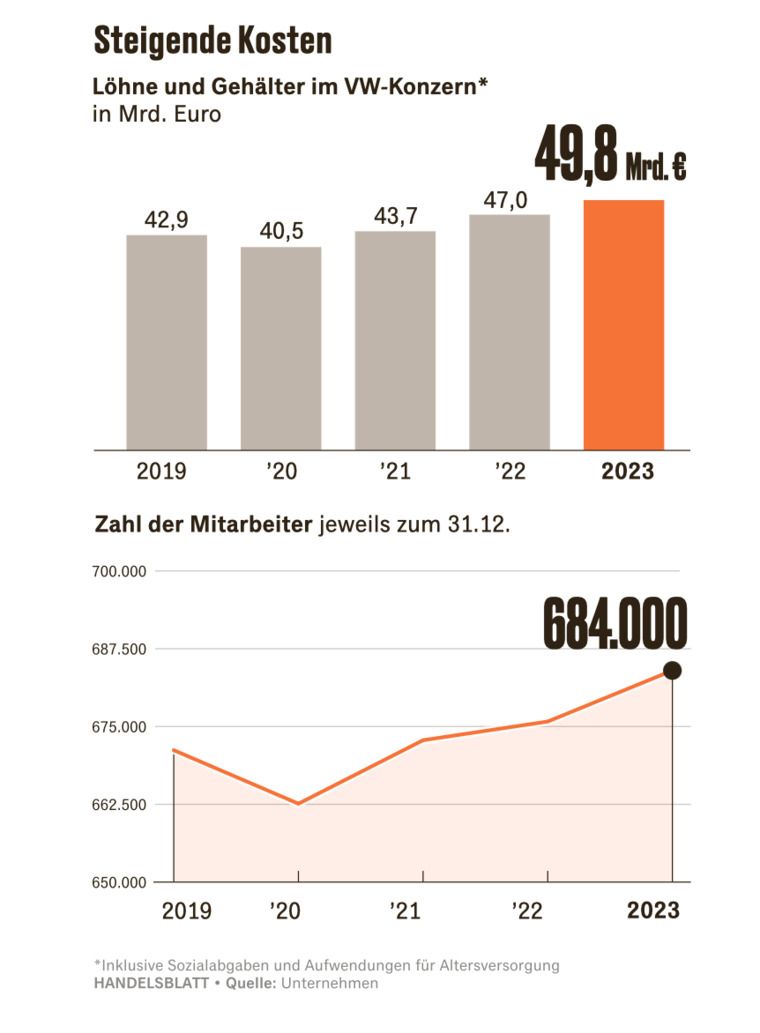

3. Personalkosten: Gefährliches Wachstum

Kaum ein Thema dominierte den Flurfunk in Wolfsburg im abgelaufenen Geschäftsjahr so wie das Sparpaket von Volkswagen. Acht bis zehn Prozent Marge will der Konzern 2027 erwirtschaften. Allein die Kernmarke soll dafür bis 2026 die operative Umsatzrendite von aktuell knapp vier auf 6,5 Prozent Rendite hochdrücken, was zehn Milliarden Euro Ergebnisverbesserung bedeutet.

Wirksam werden soll ein Großteil der Maßnahmen des sogenannten Performance-Programms schon ab diesem Jahr. Dabei stehen auch die Personalkosten im Fokus. Diese sollen in der VW-Verwaltung, auch indirekter Bereich genannt, mittelfristig um ein Fünftel sinken.

Laut Bilanz sind die Personalkosten des Konzerns und die Mitarbeiterzahl allerdings abermals gestiegen – auf knapp 50 Milliarden Euro inklusive Aufwendungen für die Altersversorge.

„Die Kosten müssen runter. Punkt“, sagt ein Insider. Doch auch das kostet wiederum: 900 Millionen Euro hat der Konzern für sein üppiges Abfindungsprogramm bis 2026 zurückgestellt.

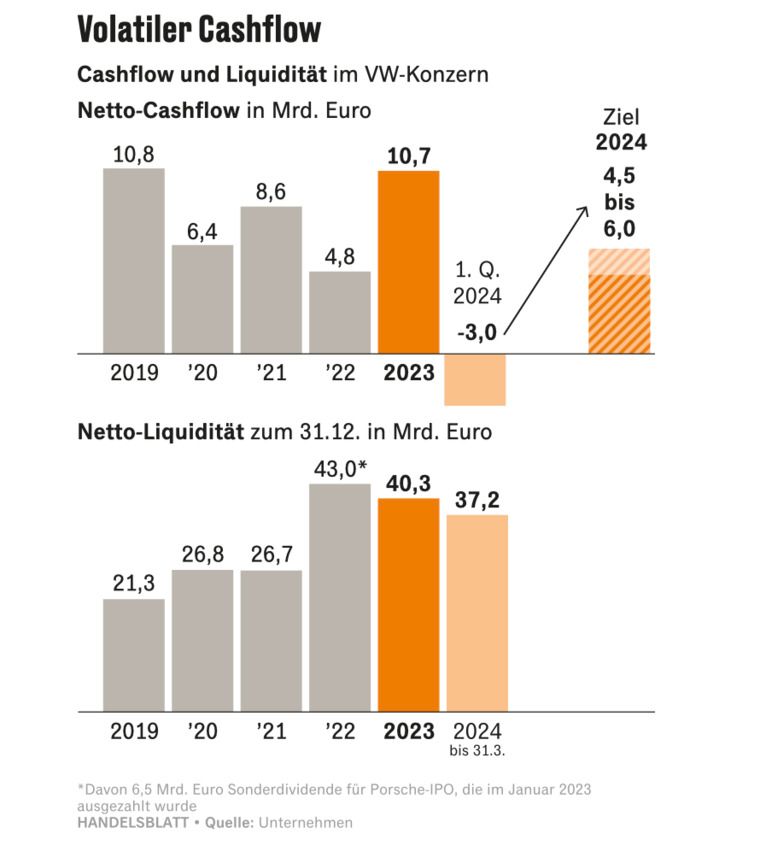

4. VW & Investitionen: Ist der Gipfel wirklich erreicht?

Schwindelerregende 180 Milliarden Euro will Volkswagen trotz Sparkurs bis 2028 in neue und bestehende Technologie investieren, wie das Handelsblatt bereits Anfang des Jahres berichtete.

„Der Höhepunkt der Investitionsleistungen soll 2025 erreicht sein und danach kontinuierlich sinken“, betonte Finanzchef Arno Antlitz dabei bislang. Folglich soll der nächste Fünfjahresplan auf 170 Milliarden Euro begrenzt werden.

Für Anleger ist das gut. Denn jede gesparte Investitionsmilliarde landet im Cashflow des Unternehmens – und begünstigt eine höhere Dividende, die aus den laufenden Barmitteln bezahlt wird.

„Allerdings ist fraglich, inwieweit VW mit dem langsameren Wandel zur vollelektrischen Mobilität seine Investments anpassen muss und Geld im Verbrennersegment nachschießt“, sagt UBS-Analyst Hummel. Steigen die Ausgaben hier und für Hybrid-Fahrzeuge signifikant, leidet der Cashflow als Erstes. Bislang hält VW-Chef Blume an seinem Elektrokurs fest, betont aber, flexibel zu bleiben.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

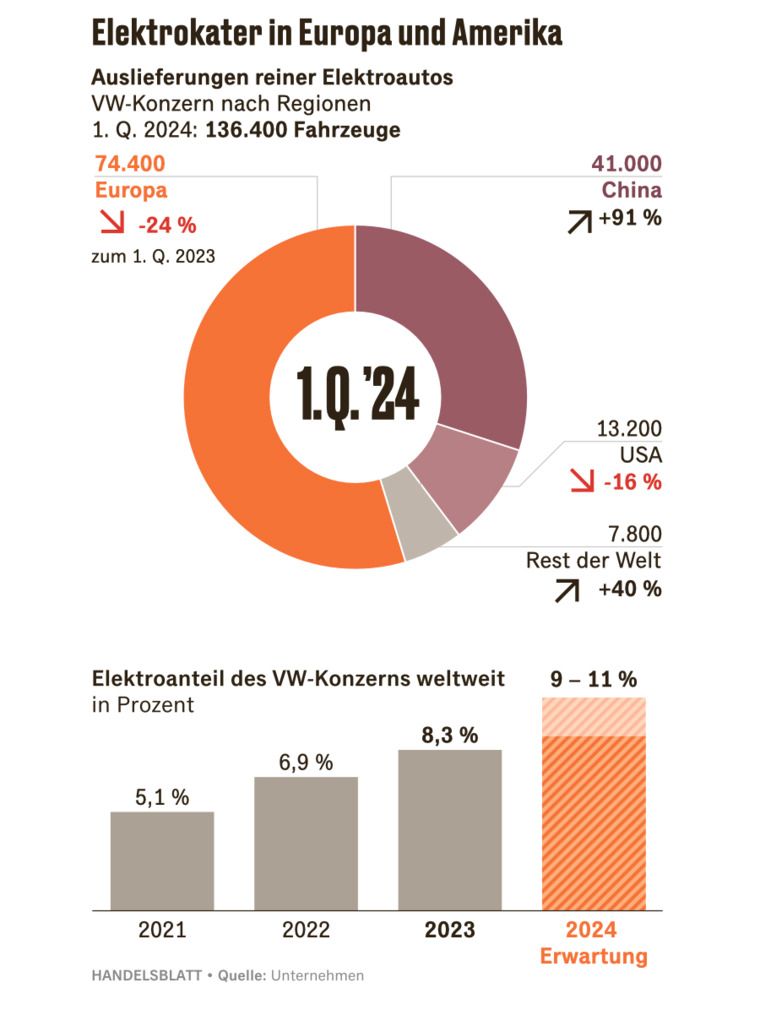

5. Elektroanteil bei VW: Im CO2-Dilemma

Um seine diesjährigen finanziellen Ziele zu erreichen, dürfte VW in diesem Jahr verstärkt auf den Verkauf von Verbrennerfahrzeugen setzen, schließlich sind diese weit profitabler als Elektroautos – und derzeit vielerorts auch gefragter als die Stromer.

Die US-Ratingagentur Standard & Poor’s geht davon aus, dass aufgrund des aktuellen Nachfragetiefs die Elektroquote bei VW in diesem Jahr erstmals seit Jahren sinken könnte. Was der Marge kurzfristig hilft, könnte den Autobauer nächstes Jahr aber in die Bredouille bringen.

Ab dann muss der Konzern in Europa nämlich deutlich mehr Elektroautos verkaufen, wenn er die CO2-Vorgaben der EU erfüllen will. Von bis zu 24 Prozent notwendigem E-Anteil in Europa spricht die UBS mit Blick auf VW, aktuell liegen die Wolfsburger auf ihrem Heimatkontinent bei 14 Prozent. Für jedes unerlaubte CO2-Gramm drohen Strafzahlungen.

Da ist es nachvollziehbar, dass CEO Blume zuletzt öffentlich für „angemessene CO2-Ziele“ warb und die 2025er-Vorgaben in der FAZ „zu ehrgeizig“ nannte, „gemessen daran, wie sich die Elektromobilität aktuell in Europa entwickelt“. Klarer dürfte der Elektrokurs der EU nach der Europawahl im Juni werden. Eingeweihte halten ein Rütteln an den Kurzfrist-Vorgaben für unwahrscheinlicher, als dass sich das Verbrenneraus von 2035 auf ein paar Jahre später verschiebt.

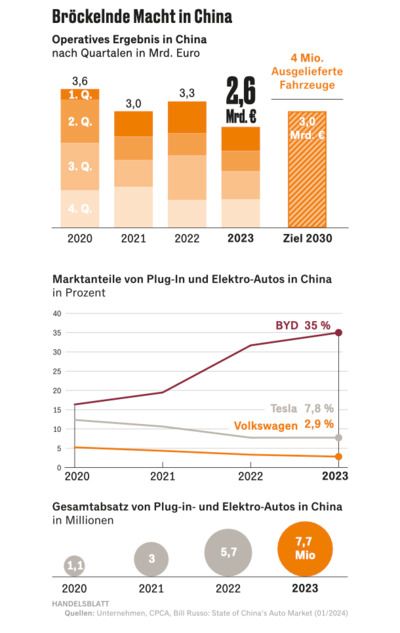

6. VW in China: Die Gewinnmaschine stottert

Eine Region, in der sich VW keine weitere Verzögerung beim Hochlauf der Elektromobilität leisten kann, ist China. „VW ist elektrisch gegenüber der chinesischen Konkurrenz heute kaum wettbewerbsfähig“, sagt Moritz Kronenberger, Automotive-Experte bei Union Investment. Die Deutschen hätten auf ihrem wichtigsten Absatzmarkt E-Autos im Portfolio, „die teurer sind als die Konkurrenz und nur bedingt mit deren Qualität mithalten können“.

Gleichzeitig wächst in China der Markt für E-Autos rasant, während Verbrenner – VWs Gewinnbringer in China – unwichtiger werden. Um aufzuholen, setzt VW-Chinachef Ralf Brandstätter künftig stärker auf seine Joint-Venture-Partner sowie neue Allianzen wie die mit dem chinesischen Elektro-Start-up Xpeng.

Dadurch sollen die Kosten um bis zu 40 Prozent sinken und Autos in „China-Speed“ nur noch maximal drei Jahre Entwicklungszeit brauchen.

Der Haken: Vor 2026 ist mit keiner Kostenparität zu den Chinesen zu rechnen. Ab dann soll eine neue Elektroarchitektur die Basis für vier neue Einstiegsstromer der Kompaktklasse schaffen.

„Für den Leitmarkt der Elektromobilität ist das eine lange Zeit, in der VW weiter Marktanteile verlieren dürfte“, sagt Kronenberger. Auch die Langfristziele von VW in China hält der Experte für „sehr ambitioniert“.

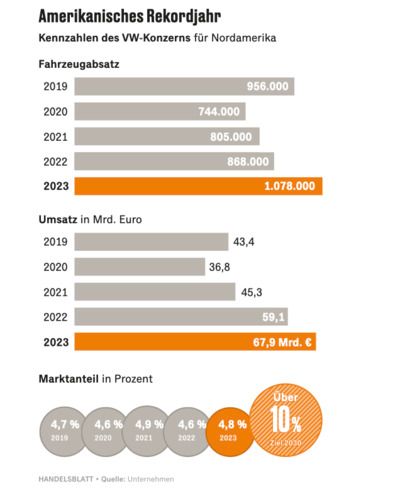

7. Nordamerika: Eine-Million-Auto-Marke geknackt

Vergangenes Jahr hat Volkswagen in Amerika etwas geschafft, wovon Ex-VW-Patriarch Martin Winterkorn vor der Dieselkrise nur träumte: eine Million Autos zu verkaufen.

„Die Region Nordamerika entwickelt sich für Volkswagen durchaus positiv“, sagt Kronenberger von Union Investment. Dabei könnten die von der Biden-Regierung verhängten Strafzölle gegen chinesische E-Autos die Position von VW weiter stärken. Ob es dafür ab 2026 den milliardenschweren Hochlauf der Elektro-Pick-up-Marke Scout samt eigenem Werk braucht, weiß Kronenberger nicht.

„Der Pick-up-Markt in Amerika ist klar verteilt.“ Chancenreicher sei es beispielsweise, wie BMW mit seinem Großkaliber X7 den SUV-Markt in den USA zu adressieren. Hier könnte Porsches für 2027 geplanter Siebensitzer K1 ein geeigneter Kandidat sein.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot