VW-Vorstand fordert Lohnverzicht bei der Kernmarke

Die VW-Führung hat ihre Vorschläge für den Umbau des Autobauers konkretisiert. Neben Forderungen nach erheblichen Einschnitten beim Lohn gibt es wohl mehrere Szenarien für Werksschließungen.

Düsseldorf, Berlin. Kurz vor der nächsten Tarifverhandlungsrunde bei Volkswagen hat der Vorstand um Konzernchef Oliver Blume seine Maßnahmen für den Umbau der Kernmarke VW konkretisiert. Im Führungsgremium sei eine Liste von Maßnahmen diskutiert worden, mit denen Einsparungen von vier Milliarden Euro erzielt werden könnten, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen.

Neben einem Lohnverzicht umfassen die Vorschläge auch verschiedene Szenarien für die Schließung mehrerer Werke in Deutschland. An diesem Montag will der Betriebsrat die Mitarbeiter des Unternehmens über die laufenden Tarifverhandlungen und den Stand der Gespräche mit dem Vorstand informieren.

Im September hatte das Management eine Verschärfung seines Sparkurses angekündigt und dafür unter anderem die laufende Jobgarantie aufgekündigtH+. Neben betriebsbedingten Kündigungen nannte der Konzern auch die Schließung von Werken als mögliche Option – ein Novum in der Konzerngeschichte.

Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall haben Widerstand gegen die Pläne angekündigt und weitere Informationen vom Vorstand verlangt. Diese werden jetzt konkreter.

Zu den intern als „Giftliste“ bezeichneten Maßnahmen zählen unter anderem eine pauschale Lohnkürzung um zehn Prozent sowie Nullrunden für die Jahre 2025 und 2026. Auch die Bonuszahlungen in der höchsten Tarifgruppe „Tarif Plus“ wackeln, genau wie Prämienzahlungen für Mitarbeiterjubiläen.

Eine Sprecherin des Unternehmens erklärte auf Anfrage, man beteilige sich „nicht an Spekulationen rund um die vertraulichen Gespräche mit der IG Metall und dem Betriebsrat“.

Exklusiv zu US-Wahl: Das digitale Handelsblatt 4 Wochen für 1€ und danach 40% Rabatt

Volkswagen: Woche der Wahrheit für den Autobauer

Die kommenden Tage dürften in der Volkswagen-Welt wieder einmal zu einer Woche der Wahrheit werden. Am Montagvormittag organisiert die Arbeitnehmerseite um Betriebsratschefin Daniela Cavallo unter dem Motto „Es ist kurz vor 12“ zeitgleich Informationsveranstaltungen in allen deutschen VW-Werken.

Am Mittwoch dann startet die zweite Verhandlungsrunde für den VW-Haustarifvertrag mit der IG Metall. Die Gewerkschaft forderte für die Mitarbeitenden bislang sieben Prozent mehr Lohn und mehr Geld für Auszubildende. Dass es schnell zu einer Einigung kommt, gilt als unwahrscheinlich.

Am selben Tag legt der Dax-Konzern auch seine Ergebnisse für das dritte Quartal vor. Diese dürften nach Analysteneinschätzungen schwach ausfallen.

Ende September hatte der Autobauer zum zweiten Mal eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr ausgegeben und in diesem Zuge die Prognosen für Umsatz und Rendite nach unten korrigiert.

Betriebsratschefin Cavallo kritisierte im Vorfeld der Info-Veranstaltungen in einer internen Mitteilung, dass der Vorstand nach wie vor „kein schlüssiges Gesamtkonzept“ habe, wie er VW strategisch „mit den richtigen Produkten, Prozessen und Plänen“ in die Zukunft führen wolle. Stattdessen stünden „einseitig Themen wie Arbeits- und Fabrikkosten im Vordergrund“.

VW-Konzern: Personalkosten steigen und steigen

Ein Vertreter des VW-Managements hält dagegen und argumentiert, dass VW seine Personalkosten dringend in den Griff bekommen müsse. „Es kann nicht sein, dass wir in zwei oder drei Jahren wieder an die Kosten müssen“, heißt es.

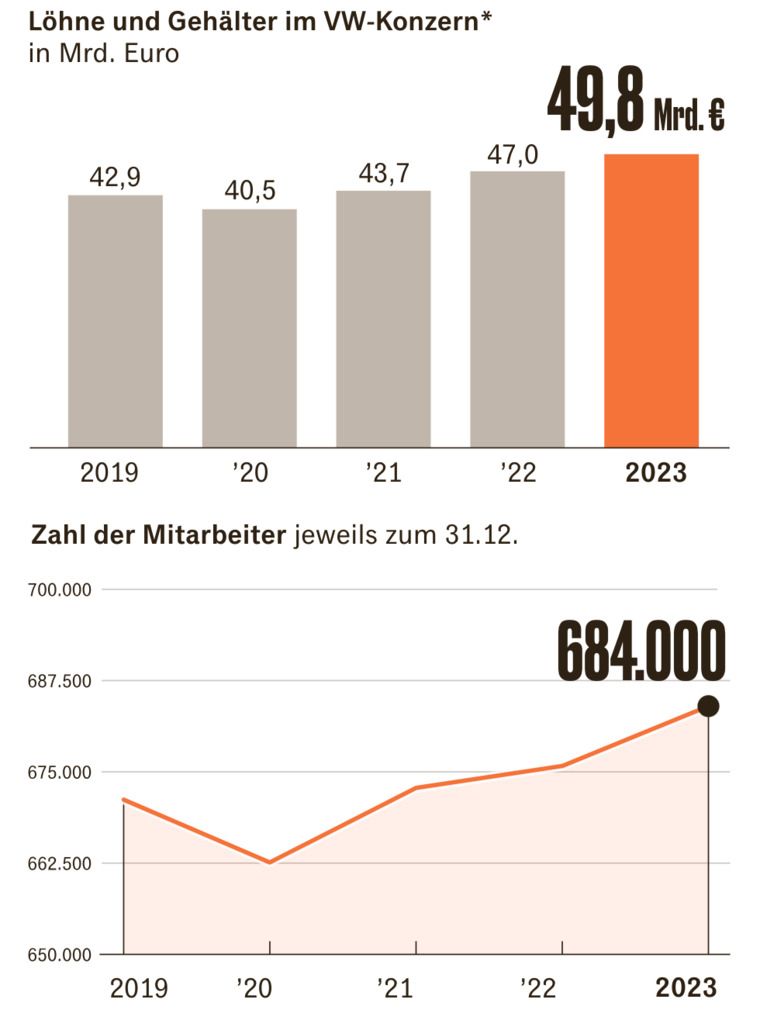

Eine Lösung sei nur dann sinnvoll, wenn sie langfristig funktioniere und die Kosten nachhaltig sinken würden. Der Personalaufwand und die Mitarbeiteranzahl sind im gesamten VW-Konzern in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Die von Konzernchef Oliver Blume aufgesetzten Sparprogramme sollen diesen Trend brechen.

Steigende Kosten

Vor allem die Kernmarke der VW Pkw bereitet dem Management schon länger Sorgen. Markenchef Thomas Schäfer hatte bereits Ende vergangenen Jahres angekündigt, mit einem „Performance Programm“ die Kosten insgesamt um zehn Milliarden Euro senken zu wollen. Ziel ist es, mit der Kernmarke bis 2026 eine Umsatzrendite von 6,5 Prozent zu erwirtschaften. Dafür sollen unter anderem auch die Personalkosten im sogenannten indirekten Bereich, also der Verwaltung der Volkswagen AG, bis 2026 um mindestens 20 Prozent sinken.

Anspruch und Wirklichkeit gingen in Wolfsburg zuletzt jedoch weit auseinander, weshalb der Vorstand beschloss, bei den bestehenden Kostenprogrammen im Konzern nachzuschärfen. Im ersten Halbjahr lag die Marge der VW-Kernmarke lediglich bei 2,3 Prozent. Auch Audi schwächelt zurzeit in Sachen Profitabilität.

In den Sparplänen der Kernmarke soll eine Lücke von vier Milliarden Euro klaffen, wie aus Konzernkreisen verlautet. Dieser Betrag fehle den Wolfsburgern, um ihre selbst gesteckten Ziele zu erreichen und aus eigener Kraft in neue Technologien für die Transformation hin zur Elektromobilität zu investieren.

Die Problemlage sei allen bewusst und man brauche schnell Klarheit, heißt es aus Kreisen des Managements. „Je eher wir hier zu einem Konsens gelangen, desto schneller können wir Perspektiven für das Unternehmen und die Mitarbeiter aufzeigen. Das ist wichtig, um Investitionen planen zu können und weiteren Unsicherheiten vorzubeugen“, sagte ein Konzerninsider.

Allerdings dürften die Gespräche kontrovers werden. Denn es geht zum Teil um massive Einschnitte.

Exklusiv zu US-Wahl: Das digitale Handelsblatt 4 Wochen für 1€ und danach 40% Rabatt

Werksschließungen: Mehrere Optionen liegen auf dem Tisch

Zu den heikelsten Themen bei VW zählen die wachsenden Überkapazitäten des Konzerns in Europa. VW-Finanzchef Arno Antlitz hatte auf einer Betriebsversammlung vor wenigen Wochen vorgerechnet, dass VW in Europa 500.000 Fahrzeuge in der Verkaufsstatistik fehlen, die nicht nachgefragt werden.

Davon sollen 300.000 Fahrzeuge allein auf die Kernmarke entfallen, wie das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen erfuhr. 500.000 Fahrzeuge entsprechen etwa der Jahresproduktion von zwei größeren VW-Werken.

Zurzeit liegen mehrere Optionen auf den Tisch. Diese konzentrieren sich auf die deutschen Standorte, da die ausländischen Fabriken zum Teil erheblich niedrigere Kosten hätten. Die Szenarien umfassen die Schließung ganzer Standorte in der Größenordnung von Werken wie Emden oder Zwickau. Über diesen Weg könnte ein erheblicher Teil der Überkapazität abgetragen werden.

Auch über kleineren VW-Standorten schweben Fragezeichen. So hatte Porsche erst kürzlich einen einst fest vergebenen Auftrag für das VW-Werk in Osnabrück wieder zurückgezogen. An dem niedersächsischen Standort werden zurzeit Volkswagens T-Roc-Cabrio, der 718er-Porsche Cayman und der Porsche Boxster gebaut. Die Produktion der Fahrzeuge läuft jedoch demnächst aus. Damit droht dem Werk ab 2026 die Arbeit auszugehen.

Auch Volkswagens „Gläserne Manufaktur“ in Dresden steht intern schon länger auf der Streichliste des Konzerns, wie es aus Unternehmenskreisen heißt. Sowohl in Osnabrück als auch in Dresden gilt das Einsparpotenzial aber als vergleichsweise gering, weil die Standorte jedes Jahr nur geringe Stückzahlen produzieren.

Denkbar ist den Plänen nach auch, die Kapazitäten über alle Standorte hinweg abzusenken. Dies dürfte allerdings Kostennachteile mit sich bringen, weil es betriebswirtschaftlich effizienter ist, die Produktion an weniger Standorten zu bündeln. Einige Kostenblöcke etwa für die Verwaltung reduzieren sich auf diesem Weg.

Auch Mercedes, BMW oder Stellantis kämpfen mit hohen Kosten

Dass das Szenario Werksschließungen selbst im kleinen Maßstab erst einmal erhebliche Kosten verursacht, zeigt das Beispiel des vergleichsweise kleinen Audi-Standorts in Brüssel. Dort läuft die Produktion des Audi-Modells Q8 e-tron im kommenden Jahr aus, ein Nachfolgemodell ist für den Standort nicht in Sicht. In der Konzernbilanz wurden für eine mögliche Werksschließung in Brüssel vorsorglich zum dritten Quartal 1,2 Milliarden Euro zurückgestellt, wie die Analysten von Bernstein kürzlich berichteten.

Aufgrund seiner Größe ist das Kostenproblem im Volkswagen-Konzern in absoluten Zahlen höher als bei der Konkurrenz. Mit seinen hohen Fixkosten steht VW unter Europas Autobauern aber keineswegs allein da. So haben erst kürzlich auch die anderen deutschen Autobauer BMW und Mercedes-Benz jeweils härtere Sparkurse angekündigt, um die Profitabilität weiter zu steigern.

Auch der Opel-Mutterkonzern Stellantis kämpft zurzeit mit Problemen. So hatte Vorstandschef Carlos Tavares erst kürzlich öffentlich erwogen, einzelne Produktionsstätten in Europa zu schließen oder sogar ganze Marken zu verkaufen.

Stellantis ist nach VW der zweitgrößte Autokonzern in Europa und vereint Marken wie Opel, Peugeot, Fiat und Jeep unter einem Dach. Zuletzt musste der sonst für seine vergleichsweise hohe Profitabilität bekannte Massenhersteller seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr kassieren.

Exklusiv zu US-Wahl: Das digitale Handelsblatt 4 Wochen für 1€ und danach 40% Rabatt

Exklusiv zu US-Wahl: Das digitale Handelsblatt 4 Wochen für 1€ und danach 40% Rabatt