Warum Männer mehr wie Frauen arbeiten sollten

Meist sind es Frauen, die mit dem ersten Kind bei Geld und Karriere zurückstecken. Trotzdem sollten sie Männern nicht beruflich nacheifern, so die Politikberaterin. Eher umgekehrt.

Düsseldorf. Die dänische Politikberaterin Emma Holten hat ihr erstes Buch geschrieben, mit dem sie aktuell durch Europa tourt. Gerade packt sie ihre Koffer, doch am nächsten Tag reist sie in die Niederlanden, danach nach Italien.

„Unter Wert“ wurde nicht nur in verschiedene Sprachen übersetzt, sondern ist auch mehrfach preisgekrönt. Dabei sind Preise so gar nicht Holtens Ding – zumindest nicht, wenn sie den Wert von etwas bemessen sollen.

Ein Gespräch über den Wert von Care-Arbeit und darüber, warum man Frauen nicht raten sollte, in Branchen zu arbeiten, in denen mehr verdient wird.

Das komplette Interview mit Emma Holten lesen Sie hier:

Frau Holten, um den Fachkräftemangel zu verringern, sollen Frauen mehr arbeiten, heißt es im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Teilzeitkräfte, die ihre Arbeitszeit erhöhen, sollen eine Prämie bekommen. Wie finden Sie das?

Ich bin Feministin und finde es erst mal gut, wenn Frauen mehr Geld verdienen und dadurch finanziell unabhängig sind. Das schützt sie beispielsweise davor, in gewaltvollen Ehen wegen Geldmangels gefangen zu sein.

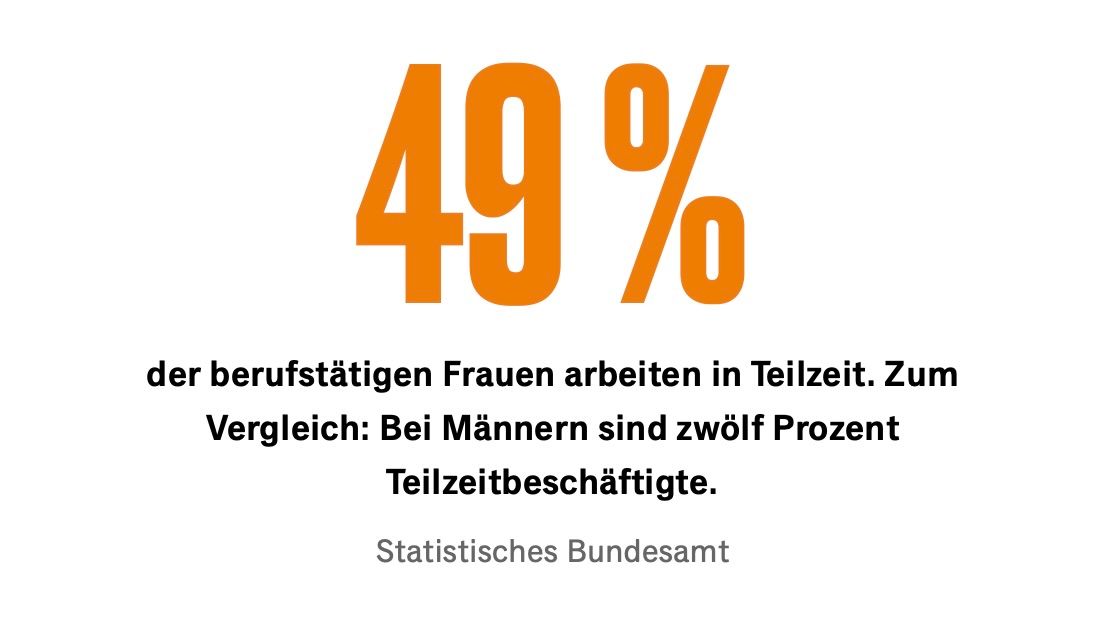

Viele Frauen arbeiten in Deutschland aber ja nicht, weil sie nicht arbeiten wollen.

Sie können nicht. Deutschland fehlen Institutionen, die es vielen Frauen ermöglichen, Vollzeit zu arbeiten. Dazu kommen die in Deutschland starken kulturellen Erwartungen, wie viel Zeit man mit Pflegearbeit verbringen sollte. Es geht um die Frage, was eine gute Mutter ausmacht.

Auch für diesen kulturellen Wandel bräuchte es ein besseres Betreuungssystem.

Genau. Wenn Kanzler Friedrich Merz Arbeitsstatistiken für Frauen will, wie wir sie in Dänemark haben, muss er in Pflegesysteme investieren. Als Dänemark anfing, in Pflege zu investieren, passierten zwei Dinge: Frauen hatten die Möglichkeit zu arbeiten, weil es ein Pflegesystem für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung gab. Und es wurden viele Arbeitsplätze geschaffen, nämlich in Pflegesektoren oder im öffentlichen Dienst.

Dumm nur, dass diese Sektoren nicht besonders gut bezahlt sind. Sollte man Frauen dazu raten, sich andere Branchen zu suchen, in denen sie mehr verdienen?

Das war lange die feministische Strategie. Damit haben wir gezeigt, dass Frauen genauso gut sein können wie Männer. Aber wir haben unterschätzt, wie wichtig und wertvoll die Arbeit in der Pflege ist. Wir sollten nicht versuchen, das Leben von Frauen dem von Männern anzugleichen, sondern umgekehrt. Wir können keine Gesellschaft haben, in der sich niemand um die Pflege kümmern will, weil die Umstände so schlecht sind.

Aber was haben Männer davon, mehr wie Frauen zu arbeiten?

Es stimmt: Wenn wir wollen, dass Frauen mehr Erwerbsarbeit leisten, dann müssen die Männer mehr zu Hause sein. Was mich aber wirklich gefreut hat: Nach der Lektüre meines Buches haben mir Männer gesagt, dass es ihnen die Augen geöffnet hat. Sie haben gemerkt, dass sie durch die viele Erwerbsarbeit auch viel verpasst haben, was das Leben lebenswert macht. Dazu kommt ein positiver Nebeneffekt.

Der wäre?

Wenn Männer sich mehr um Kinder kümmern, sich mehr im Haushalt engagieren, kann das auch die Diskriminierung von Frauen am Arbeitsplatz verringern. Einfach, weil das Leben von Männern und Frauen sich dann angleichen würde.

Es gibt bereits eine Menge Versuche, Frauen das Arbeiten zu ermöglichen. Homeoffice zum Beispiel. Warum hat eigentlich keine Maßnahme bisher so richtig was gebracht?

Na ja, es gibt Fortschritte, aber sie sind oft auf privilegierte Sektoren beschränkt. Flexibles Arbeiten funktioniert in gut bezahlten Sektoren mit sehr gut ausgebildeten Menschen. Aber ein Taxifahrer oder eine Krankenschwester hat diese Möglichkeit nicht. Wir sollten Pflege nicht nur als Last – meist für Frauen – sehen. Wir könnten Pflege auch als Recht sehen, das Männern aktuell oft verwehrt wird.

Wenn wir das Recht auf Pflege umsetzen, müssen wir Steuern erhöhen...

Wenn Männer sich mehr kümmern, könnten Frauen mehr arbeiten und mehr Steuern zahlen.

Warum ist Care-Arbeit eigentlich so schlecht bezahlt?

Erstens wegen Macht. Frauen sind in der Pflege überrepräsentiert und haben wenig politische Macht. Man konnte diese Dienstleistungen billig bekommen. Zweitens ist Pflegearbeit schwer zu quantifizieren und in ein Produkt zu verwandeln. Pflege ist eine langfristige Investition. Man weiß nicht, was Pflege konkret bewirkt. Das macht sie schwer messbar für Ökonomen.

Wozu führt das?

Momentan nutzen wir Preise, um Wert zu bestimmen. In den Bereichen Pflege und Haushalt sind jedoch die Preise ein sehr schlechtes Maß. Den tatsächlichen Wert der Leistungen stellen sie einfach nicht dar. So unterschätzen wir den kurz- und langfristigen Wert der Beiträge von Frauen zur Lebensqualität und zur Wirtschaft. Dabei wünschen sich viele Menschen mehr Betreuungsangebote, mehr Gesundheit und mehr Pflege. Weil wir aber die Care-Arbeit und die Beschäftigten unterbewerten, bekommen wir weniger von diesen Leistungen.

Wie können wir Pflegearbeit mehr Wert geben?

Indem wir anerkennen, dass Preise nie Wert gemessen haben. Wert ist eine politische Entscheidung. Wenn Sie eine Gesellschaft mit mehr Krankenschwestern wollen, dann sind Krankenschwestern sehr wertvoll.

Na gut, man könnte ja für Pflege mehr bezahlen und sie stärker im Bruttoinlandsprodukt (BIP) berücksichtigen.

Das funktioniert nicht. Selbst wenn wir einen Preis auf unbezahlte Pflege setzen, was würde uns das sagen? Würde es uns etwas über die Bedeutung der Zeit mit einem Kind sagen? Über die positiven Effekte guter Pflegearbeit in 10, 20, 50 Jahren? Diese Zahl würde uns das nie sagen.

Aber die bessere Bezahlung würde der Pflegearbeit vielleicht einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft geben und Frauen und Männer ein wenig gleicher stellen?

Vielleicht, wenn wir beispielsweise Mütter für die Kindererziehung bezahlen würden. Es würde das Problem kurzfristig lösen und es sichtbar machen. Aber wir sollten uns eher fragen, warum so etwas Wichtiges unsichtbar, fast unwirklich, wird, sobald es keinen Preis hat. Warum brauchen wir Preise, um zu sagen, dass etwas existiert und wichtig ist?

Sie halten nicht viel von der Bepreisung und vom BIP generell.

Das BIP sagt uns viel über die industrielle Aktivität oder die Produktionsrate. Es verschafft uns aber kein gutes Leben. Was wir gerade in einem Land wie Dänemark und auch in Amerika sehen, ist, dass wir seit der Wirtschaftskrise ein unglaubliches Wirtschaftswachstum haben, aber die Menschen sind nicht glücklicher und zufriedener mit ihrem Leben. Sie sind eher frustriert über ihre Politiker.

Woran liegt das?

Wir sagen, wir wollen ein hohes BIP-Wachstum, aber wir sagen aktuell nicht, was das Wachstum bringen soll. Wirtschaftswachstum als solches ist keine Vision, weil wir nicht sagen, wie der Wohlstand verteilt werden soll. Das Fehlen dieser Vision nützt aktuell den rechtsradikalen Parteien in ganz Europa. Die sind nämlich sehr gut darin, diese Lücke zu füllen und über ihre eigene Vision und Ideale zu sprechen.

Aber gerade in Ländern mit niedrigen oder stagnierenden Wachstumsraten sind die Menschen frustriert. In Deutschland zum Beispiel gibt es einen Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Stagnation und dem AfD-Wähleranteil.

Genau deshalb können wir nicht nur das nationale BIP betrachten. Um zu verstehen, wie es einem Land geht, müssen wir uns die Verteilung und Verwendung der Ressourcen ansehen, nicht nur den Rohbetrag. Deutschland ist ein sehr reiches Land, aber viele Menschen leiden, bekommen nicht die Versorgung, die sie brauchen. Das führt zu Frustration und Radikalisierung.

Wenn wir weniger BIP haben, verdienen wir alle weniger Geld. Ist unser Leben dann besser?

Das hängt davon ab, welche Produktion zunimmt und welche zurückgeht. Könnten wir zum Beispiel mit weniger Fast Fashion glücklich werden? 16 Prozent der Frauen in Deutschland kaufen Kleidung, die sie nie tragen. Das trägt zum BIP bei, aber wird dadurch ein Wert, Wohlstand oder ein besseres Leben geschaffen? Wir müssen in der Lage sein, Fragen wie diese zu stellen.

Was wären denn Ihre Indikatoren?

Leben alle Menschen gleich lange, egal, wie reich sie sind? Kann jeder lesen und schreiben? Und hat jeder Zugang zu Ruhe, Entspannung? Das kann eine Idee eines guten Lebens sein. Lange Zeit dachten wir, dass Wirtschaftswachstum, Produktivität und Effizienz an sich ein gutes Leben schaffen würden. Aber Effizienz oder Produktivität allein können den Menschen keinkeine Freude und Gesundheit bringen, dazu braucht man die Politik.

Klingt alles nett, aber wenn wir Ihre Idee weiterdenken, fehlt es zumindest kurzfristig an Anreizen.

Anreize für wen? Menschen leisten bereits Pflegearbeit ohne wirtschaftlichen Anreiz. Frauen verlieren in Deutschland um 60 Prozent im Einkommen, sobald sie Kinder haben. Wenn jeder Geld bräuchte, um etwas zu tun, würden keine Frauen Kinder bekommen. Wir sollten Pflegearbeit als kollektives Recht betrachten, nicht als individuelle Priorität. Statt zu sagen, ich habe einen individuellen Anreiz zur Pflegearbeit, könnten wir die Arbeitszeit für alle senken, um Pflegearbeit zu erleichtern.

Aber in einem globalisierten System sind wir im Wettbewerb mit anderen Ländern.

Europa verliert doch diesen Wettbewerb gerade mit China. Das Land investiert massiv in Universitäten, Pflege und Infrastruktur. Wir haben lange gedacht, dass öffentliche Investitionen dem Wettbewerb schaden, aber das stimmt nicht. Deutschland ist in einer Industrie- und Produktivitätskrise, aber auch in einer sozialen und kollektiven Pflegekrise. Das zeigt sich in der sozialen Zersplitterung, dem Vertrauensverlust in die Demokratie und der politischen Polarisierung.

Ist das nicht ein bisschen zu einfach? China gibt immer mehr Geld für die Bildung aus, aber im Verhältnis zum BIP sind es vier Prozent, also weniger als in Deutschland.

Ich will damit sagen, dass die Idee, die Wirtschaft zu planen und die Ressourcen dorthin zu lenken, wo sie gebraucht werden, der Wettbewerbsfähigkeit nicht schadet. Und wieder lassen wir eine Zahl wie vier Prozent eine ganze Geschichte erzählen. Aber wer bekommt das Geld, welche Vorstellung von Bildung, von Menschen, von einer guten Gesellschaft steckt dahinter? Das sind die Fragen, die wir uns stellen sollten. In den USA belaufen sich die Ausgaben auf sechs Prozent des BIP, und dennoch können 54 Prozent der Erwachsenen schlechter lesen und schreiben als Schüler der sechsten Klasse. Die wichtige Frage ist nicht, wie wir mehr von allem produzieren können, um andere Länder zu schlagen, sondern, wie wir das Leben der Menschen verbessern können.

Frau Holten, danke für das Gespräch.

👉 Das Handelsblatt wird 79 – und Sie feiern mit!