Autoindustrie unter Druck: Luxusstrategie von BMW, Audi und Mercedes stößt an ihre Grenzen

Den drei Konzernen ist es egal, wer von ihnen die meisten Autos verkauft. Wichtig ist der Gewinn pro Fahrzeug. Doch diese Strategie könnte sich nun rächen.

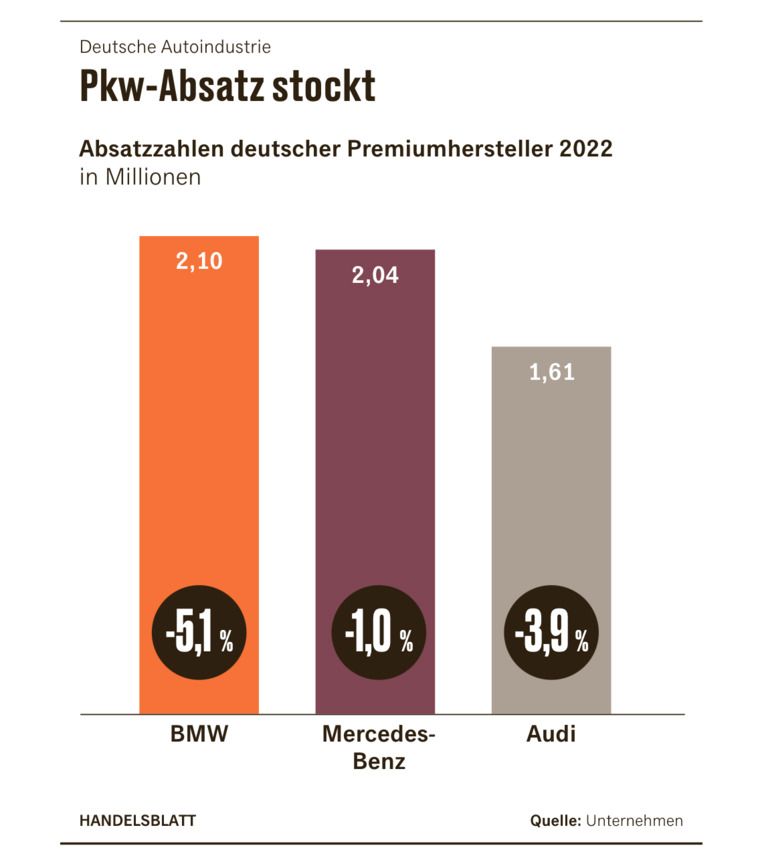

BMW hat nach 2021 im vergangenen Jahr wieder mehr Autos verkauft als die direkten Konkurrenten Mercedes und Audi. 2022 konnte der Münchener Autobauer weltweit insgesamt 2,4 Millionen Fahrzeuge absetzen. Ohne die BMW-Marken Mini und Rolls-Royce lag der Absatz bei rund 2,1 Millionen Einheiten.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Mercedes, von 2016 bis 2020 nach Absatz die Nummer eins im Premiumsegment, konnte dagegen nur etwas mehr als zwei Millionen Autos verkaufen. Audi liegt deutlich dahinter. Die VW-Tochter hat 2022 rund 1,6 Millionen Fahrzeuge abgesetzt und damit 3,9 Prozent weniger als 2021.

„In einer Fünfjahresbetrachtung ist Audi sicherlich der große Verlierer unter den drei deutschen Premiumherstellern“, sagt Jürgen Pieper, Analyst beim Bankhaus Metzler. Der VW-Premiummarke seien in den vergangenen Jahren „ein Stück weit die Ideen ausgegangen“, erklärt der Experte. Unter dem neuen VW-Konzernchef Oliver Blume sei eine Wende zwar allmählich erkennbar, doch konkrete Resultate fehlten bislang.

Das Rennen um die Premiumkrone hat allerdings nicht mehr die Bedeutung vergangener Tage. BMW, Mercedes und Audi messen ihren Erfolg nicht mehr in erster Linie in verkauften Fahrzeugeinheiten, sondern viel stärker in Umsatzrenditen. Pieper sieht darin eine Strategieumkehr einer neuen Managergeneration.

Nicht nur Volkswagen-Chef Oliver Blume, sondern auch Mercedes-Chef Ola Källenius und BMW-Chef Oliver Zipse agierten rationaler als ihre Vorgänger, meint Pieper. „Dass sich die Konzerne heute vor allem an der Rendite orientieren und weniger am Absatz, ist grundsätzlich richtig. Die Unternehmen sind besser geführt.“

Das ist auch an den Zahlen der Premiumhersteller ablesbar: So haben Mercedes, BMW und Audi im dritten Quartal Umsatzrenditen zwischen elf und über 14 Prozent erzielt – und das, obwohl alle Hersteller weniger Fahrzeuge verkauft haben als im Vorjahr.

Denn in der Chipkrise konnten insgesamt weniger Fahrzeuge produziert werden. Dadurch hat sich das Angebot bei zunächst gleichbleibend hoher Nachfrage verknappt. Die Hersteller konnten daher höhere Preise bei den Kunden durchsetzen.

Darüber hinaus haben sich die Hersteller aufgrund des Halbleitermangels auf die Produktion der teureren Fahrzeugklassen konzentriert. So sind auch jeweils die Gewinnmargen pro Fahrzeug gestiegen. Einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung Bain zufolge haben Autohersteller mit einer Gewinnmarge von durchschnittlich 8,5 Prozent ein neues Rekordniveau erreicht.

Jahrzehntelang verfolgten die Premiummarken eine andere Strategie. Sie strebten nach Größe. Auch Mercedes dehnte deswegen das Fahrzeugportfolio auf mehr als 40 Modelle aus. Ex-Konzernchef Dieter Zetsche flachte die A-Klasse ab und ließ immer mehr kompakte Limousinen und SUVs bauen. 2016 überholte Mercedes so den bayerischen Rivalen BMW bei den Verkäufen.

Kleinere Autos für CO2-Flottenausstoß nicht mehr relevant

Die kleineren Autos sollten auch dabei helfen, die immer strenger werdenden Vorgaben zum Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid einhalten zu können. Nur mit wuchtigen Geländewagen und Luxuslimousinen hätten Mercedes, BMW und Audi die Klimavorgaben gerissen und teure Strafzahlungen riskiert.

Nun statten die Konzerne aber selbst ihre schwersten Fabrikate mit elektrischen Antrieben aus, die zumindest im Fahrbetrieb kein CO2 ausstoßen. Einstiegsmodelle wie der A1 und Q2 von Audi oder die A-Klasse von Mercedes werden für eine saubere Klimabilanz nicht mehr benötigt. Und weil diese Baureihen nur geringe Deckungsbeiträge abwerfen, streichen die Konzerne sie schrittweise aus dem Programm.

Was im Elektrozeitalter zählt, ist Klasse statt Masse. Besonders Mercedes fährt unter dem Zetsche-Nachfolger Ola Källenius einen radikalen Luxuskurs. Die Absatzkrone interessiert den Schweden nicht. Er überließ BMW schon vergangenes Jahr den ersten Platz unter den Premiumherstellern.

Die Strategie hat allerdings ihre Grenzen, sagt Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM). „Wir haben im Moment eine Sondersituation in der Autoindustrie. Durch Lieferkettenprobleme fehlen den Herstellern wichtige Teile, das dämpft die Produktion bei hoher Nachfrage“, bemerkt Bratzel. Längerfristig müssten die Konzerne allerdings aufpassen, dass sie ihre starke Position bei den Marktanteilen in wichtigen Märkten nicht schrittweise verlieren. „Man darf Volumen nicht vernachlässigen, Absatz wird wieder wichtiger werden“, sagt Bratzel.

Denn Mikrochips, die in den vergangenen Jahren knapp waren, sind mittlerweile wieder besser verfügbar. Viele Hersteller dürften darum ihre vollen Auftragsbücher abarbeiten.

Auch Pieper glaubt, dass der Absatz künftig wieder wichtiger werden könnte „Bei den meisten Autoherstellern steht die reine Mengensteuerung zwar nicht mehr an erster oder zweiter Stelle, aber für die Auslastung der Produktion sind solide Verkäufe entscheidend“, sagt er. Denn nur so lassen sich Skaleneffekte erzielen.

Pieper: „Der Druck auf die Margen steigt“

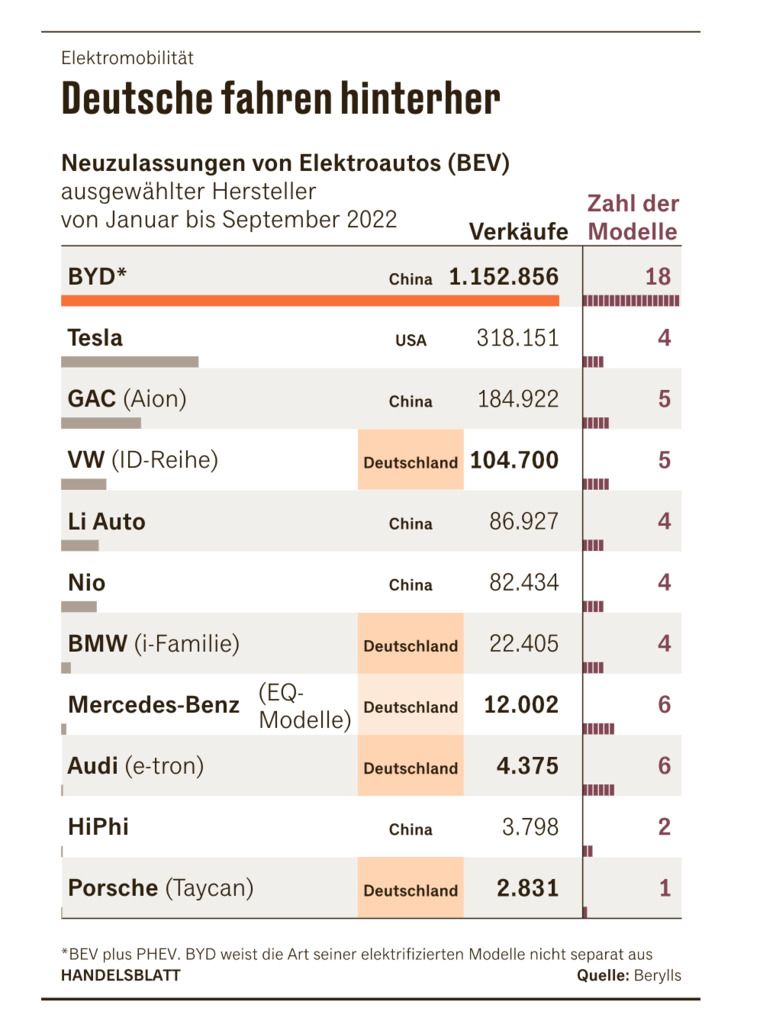

Mercedes, BMW und Audi laufen bereits Gefahr, in wichtigen Absatzmärkten wie China den Anschluss zu verlieren, wenn sie sich ausschließlich auf das Luxussegment konzentrieren. Das lässt sich derzeit gut im Bereich der Elektromobilität beobachten.

Von den fast 3,6 Millionen reinen Elektroautos (BEV), die in der Volksrepublik China von Januar bis September 2022 verkauft wurden, stammen schätzungsweise lediglich 150.000 Einheiten von deutschen Marken. Lokale Anbieter wie BYD, GAC, Li Auto oder Nio dominieren den Markt. Audi dagegen konnte in diesem Zeitraum nur 4375 Elektromodelle verkaufen, Mercedes rund 12.000. Der Stuttgarter Autobauer musste wegen der schwachen Nachfrage sogar zuletzt den Preis seines Luxus-Elektroautos EQS deutlich senken.

Auch in den Märkten in Europa und Nordamerika wird das Umfeld rauer. Die Inflation dämpft die Kaufkraft der Kunden. Das betrifft zunächst die Hersteller von Volumenmarken wie Volkswagen oder Ford. Aber auch bei Haushalten mit höheren Einkommen macht sich die Inflation bemerkbar. Die Hersteller können den Druck der Inflation nicht ungebremst an die Kunden weitergeben. Jürgen Pieper geht daher davon aus, dass die Zeit der großen Preissprünge zu Ende geht.

„Außerhalb des chinesischen Markts für Elektroautos sehen wir noch keine Anzeichen für Rabattschlachten, aber die Preiskurve flacht sich global ab“, sagt Metzler-Analyst Pieper. Seine Prognose: „In Europa werden die Preise dieses Jahr vielleicht noch um zwei oder drei Prozent anziehen, aber nicht mehr. Der Druck auf die Margen steigt.“