Der fremde Freund: Droht ein Handelskrieg zwischen den USA und der EU?

US-Präsident Biden plant eine industrielle Revolution. Die USA wollen sich zulasten Chinas die ganze Wertschöpfungskette sichern – zur Not auch auf Kosten der europäischen Partner.

Es wirkt wie ein kleiner Staatsakt: Die Kapelle der Woodruff High School spielt die Nationalhymne, Gouverneur Henry McMaster applaudiert den Musikern in den violetten Uniformen, und sogar der republikanische Senator Lindsey Graham ist eingeflogen.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Dabei gibt es gar keinen Feiertag zu feiern, noch nicht einmal einen Football-Sieg oder einen Parteitag. Nein, in Spartanburg, South Carolina, feiern sie an jenem sonnigen Oktobertag die Zukunft der leidgeprüften US-Autoindustrie. Die Zukunft, sie ist elektrisch – und sie soll vor allem amerikanisch werden.

Auch BMW-Chef Oliver Zipse ist ins weltgrößte Werk des Autobauers gereist, um eine 1,7 Milliarden Dollar schwere Erweiterung und Umrüstung auf die E-Mobilität bekannt zu geben. Der US-Standort würde zur „Heimat des batterieelektrischen Fahrzeugs“, sagt Zipse auf der Bühne. Doch trotz aller Feierlichkeiten – der BMW-Chef hat auch eine Warnung mitgebracht.

Er beklagt – ebenso offen wie bei solchen Anlässen unüblich – die protektionistischen Tendenzen der US-Regierung unter Präsident Joe Biden. Die Klimapolitik des Präsidenten habe ein großes Manko. Die USA wollten die ganze Wertschöpfungskette über Subventionen in die USA verlagern. Doch, so Zipse: „Keine Weltregion kann Elektroautos unabhängig von allen anderen produzieren.“

Tatsächlich streben die USA so etwas wie eine grüne industrielle Revolution an. Die Wirtschaft soll nachhaltiger, effizienter, amerikanischer werden – vor allem zulasten des großen Herausforderers China. Zur Not aber auch auf Kosten der europäischen Partner.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron besucht am Donnerstag als europäischer Handlungsreisender Washington. Fest steht schon jetzt: Auch der Franzose, der gegenüber den USA deutlich forscher auftritt als seine etwas vorsichtiger agierenden Kollegen, wird es nicht leicht haben, die Interessen Europas gegenüber seinem amerikanischen Amtskollegen zu vertreten. Wenn es in den USA noch so etwas wie einen überparteilichen Konsens gibt, dann in der protektionistischen Handelspolitik.

Ein zentrales Instrument zur Erreichung dieser Ziele hat die US-Regierung auf den Weg gebracht. Es trägt den ebenso irreführenden wie verniedlichenden Titel „Inflation Reduction Act (IRA)“. Dahinter verbergen sich Subventionen im Volumen von gut 370 Milliarden Dollar, die allerdings an protektionistische Bedingungen geknüpft sind.

Das Regelwerk sieht nicht nur Subventionen für grüne Unternehmen aus der Energie-, Verkehrs- oder Wasserstoffbranche vor. Es schreibt auch vor, dass die Produkte und Vorprodukte aus US-Produktion stammen müssen. America first also.

Droht also ein Handelskrieg zwischen den USA und der Europäischen Union? Ausgerechnet jetzt, wo transatlantische Geschlossenheit vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs und der Auseinandersetzung mit China wichtiger erscheint als je zuvor?

Jetzt, wo der Kanzler auf seiner jüngsten Asientour bemüht war, neue Freihandelsallianzen zu schließen, um auch die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China zu verringern, eskaliert der Konflikt mit dem wichtigsten Verbündeten USA?

I. Die Angst vor der Deindustrialisierung: Europa im Alarmzustand

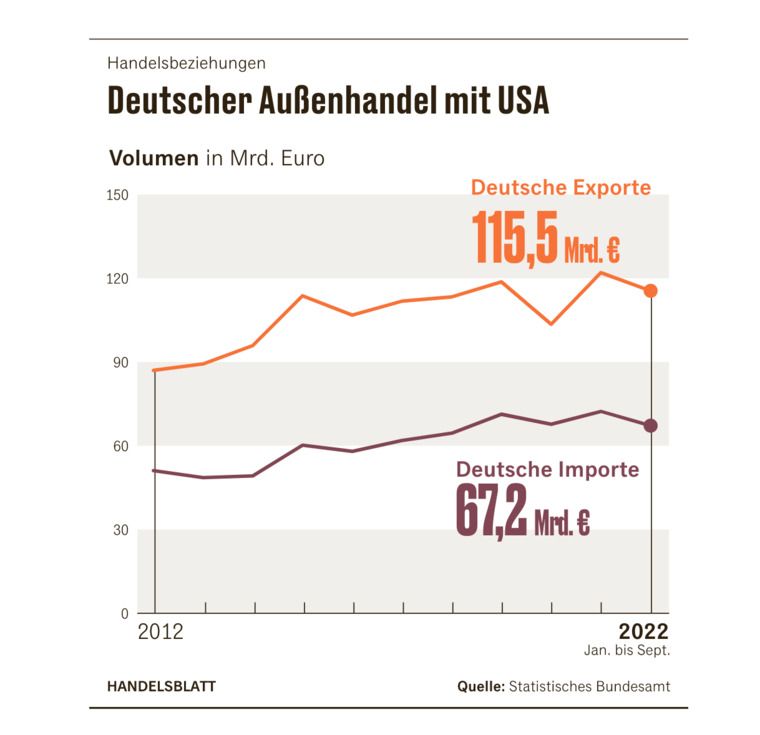

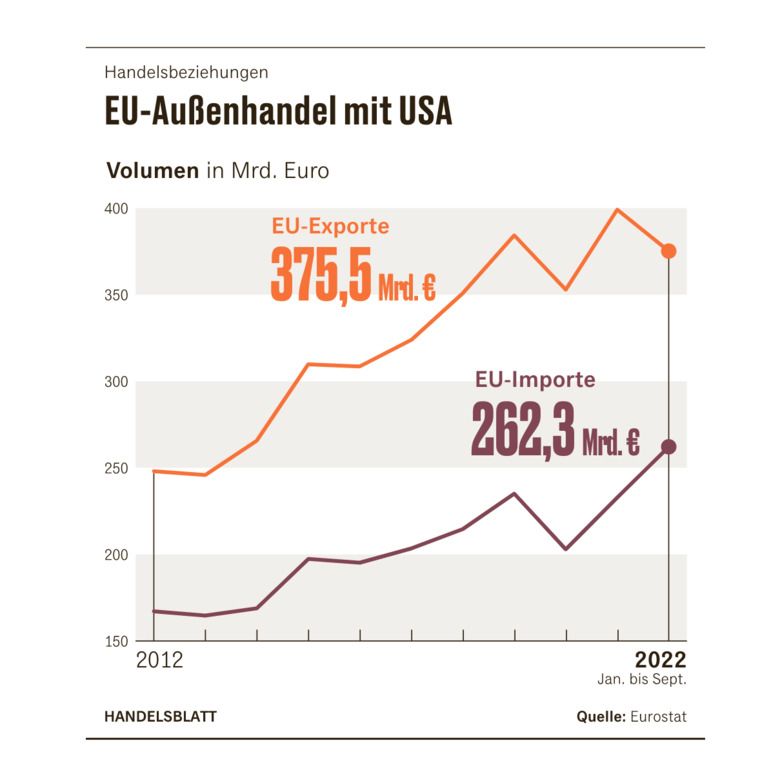

Europa rüstet zumindest rhetorisch schon mal auf: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck fordert eine „robuste Antwort“. Sein französischer Amtskollege spricht sogar von einem „Gegenschlag“ und fordert eine WTO-Klage. Vor allem für Deutschland steht viel auf dem Spiel: Die USA sind auch in den ersten drei Quartalen dieses Jahres mit einem Volumen von 115 Milliarden Euro mit Abstand die Nummer eins der wichtigsten deutschen Exportzielländer.

Ökonomen sind alarmiert. „Das Letzte, was der transatlantische Wirtschaftsraum jetzt gebrauchen kann, ist ein Subventionswettlauf oder gar eine neue Runde von Abschottungsmaßnahmen“, warnt Stefan Kooths, Direktor des Instituts für Weltwirtschaft.

Gabriel Felbermayr, Chef des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, sieht einen „langwierigen Streit zwischen den USA und der EU, der an das Dauerthema Subventionen im Flugzeugbau Airbus versus Boeing erinnert“. „Im schlimmsten Fall bekommen wir einen Subventionswettlauf, der vor einer dysfunktionalen WTO kaum ausjudiziert werden kann“, so Felbermayr.

Und auch IW-Direktor Michael Hüther warnt vor einer schnellen Reaktion der EU: „Ob ein Gegenschlag sinnvoll ist, darf man handelspolitisch als fraglich bewerten, da der Absatz von US-Autos, die nicht in der EU hergestellt werden, gering ist.“ „Hätten wir nur ein TTIP!“, sagt Hüther etwas desillusioniert.

Die von US-Präsident Barack Obama angestoßene Initiative zur transatlantischen Freihandelszone war nicht zuletzt an deutschen Ängsten vor amerikanischen Chlorhühnchen gescheitert und sollte dazu dienen, genau solche protektionistischen Reflexe wie derzeit in den USA verhindern.

Auch in Brüssel sitzt der Schock über den Egoismus der Biden-Regierung tief. Ein schlichtes Konferenzhotel im Europaviertel am vergangenen Freitag: EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis trifft sich mit Wirtschaftsministern aus konservativ regierten EU-Mitgliedstaaten zum Frühstück. Dombrovskis wird selten emotional, er ist ein nüchterner Pragmatiker. Doch an diesem Tag lässt er seine Enttäuschung klar erkennen.

Er habe ein gutes Verhältnis zu Katherine Tai, der amerikanischen Handelsbeauftragten, sie sei „sehr nett“, sagt er. Nur entscheide sie nicht allein. Auch das Finanz- und das Energieministerium mischten mit – und gingen weniger freundlich mit den Europäern um.

Eine Lösung des Subventionsstreits hält Dombrovskis für unwahrscheinlich, so berichten es Teilnehmer. Eine Geste könnten die Amerikaner vielleicht anbieten, aber „nichts, das das Problem lösen“ würde. Nach etwa 45 Minuten geht die Frühstücksrunde der Minister auseinander. Ernüchterung macht sich breit.

Das Wort „Handelskrieg“ taucht längst nicht mehr nur in Hinterzimmern auf. „Ich möchte einen Handelskrieg auf jeden Fall vermeiden“, sagte die niederländische Ministerin Liesje Schreinemacher beim Ratstreffen in Brüssel am Freitag. Niemand profitiere davon. Ihr irischer Kollege Leo Varadkar sagte, sowohl ein Handelskrieg wie auch ein Subventionswettlauf würden seinem Land schaden.

Was nun? Eine europäische Klage vor der WTO? „Das ist auch unter Verbündeten nicht ungewöhnlich“, sagt Bernd Lange (SPD), Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament. Das größte Problem: Eine „Buy American“-Klausel, wie sie die USA eingeführt haben, ist in Europa fast undenkbar.

Amerikanische Subventionen würden also in den USA bleiben, während die Europäer Wertschöpfung auf der ganzen Welt finanzieren. „Wir können nicht die gleichen Instrumente wie die Amerikaner aus dem Kasten holen“, sagt Lange. „Damit würden wir einen weiteren Stein aus dem Fundament der WTO nehmen.“

Zwei Vorschriften sind es, mit denen die USA brechen: Erstens das Verbot, dass „einheimische Waren Vorrang vor eingeführten Waren erhalten“. So steht es im Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen, Artikel 3. Genau das machen die USA aber mit ihren „Buy American“-Klauseln im IRA.

Und zweitens das Meistbegünstigungsverbot aus Artikel 1 des GATT-Vertrags. Demnach müssen Handelsvorteile, die einem Land gewährt werden, auch anderen Ländern gewährt werden. Im IRA gibt es aber eine Bevorzugung von Kanada und Mexiko, die für die EU nicht gelten.

Dass allerdings die Amerikaner ihre Gesetze substanziell ändern, glaubt in Brüssel niemand. Die USA verstünden die Aufregung nicht, sie hätten eigentlich Lob für ihre Elektro-Offensive erwartet, ist aus der Kommission zu hören. Biden schwärmte zuletzt beim Klimagipfel in Ägypten vom „größten, wichtigsten und ambitioniertesten Klimagesetz aller Zeiten“. Tatsächlich müsste jede Änderung des IRA noch einmal durch den Kongress – und das würde als Rückschlag für Biden wahrgenommen werden, schließlich gehört die Energiewende zu den größten Errungenschaften seiner Regierung.

Die Situation ist also verfahren, wenn sich am kommenden Dienstag der Transatlantische Rat für Handel und Technologie trifft, das zentrale Gremium des europäisch-amerikanischen Austauschs in Handelsfragen.

Ein Entwurf der Abschlusserklärung, die dem Handelsblatt vorliegt, zeigt, dass Amerikaner und Europäer weit hinter ihren ursprünglichen Ansprüchen zurückliegen: Die Ankündigung, die „Spielregeln für die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts“ zu formulieren, ist in der Praxis auf eine Vereinbarung über Form und technische Spezifikationen von Ladesteckern für elektrische Lastfahrzeuge geschrumpft. Bei seinem Frühstücktermin mit den Wirtschaftsministern räumte Handelskommissar Dombrovskis ein: Der TTC werde von dem Subventionsstreit „überschattet“.

Noch gibt es Hoffnung: Eigentlich wollen die USA zum Jahreswechsel Elektroautos bezuschussen, in denen sich mehrheitlich amerikanische Vorprodukte und Rohstoffe befinden. Diese Vorgabe erfüllt aber bislang keiner der europäischen Hersteller. Möglicherweise gibt es die Zuschüsse darum erst ab 2024. „Das gibt uns vielleicht mehr Zeit“, sagte Dombrovskis kürzlich im Handelsblatt.

Nur Zeit wofür? Dass die europäischen Unternehmen dann tatsächlich ihre Wertschöpfungsketten nach Amerika verlegen – so wie die US-Regierung es sich wünscht, die EU es aber eigentlich unter allen Umständen verhindern will?

II. Aufbruchsstimmung in Amerika

Die Zeichen stehen also auf Konflikt, während sich Amerika bereits jetzt auf die neue Industriewelt einstellt. Egal, wo man sich in den USA umschaut, fast überall herrscht im Bereich Green-Tech-Industrie Aufbruchsstimmung. Mary Barra, CEO von General Motors, spricht von einer „neuen Ära der technologischen Innovation“.

Und das Geld sitzt locker, ob bei Grafit- und Lithiumanlagen, Kobaltraffinerien oder Batterie-Gigafactorys. So ist etwa die Batterieproduktion seit Amtsantritt von Präsident Joe Biden um 700 Prozent gestiegen, heißt es in einer Studie der Dallas Federal Reserve.

Fakt ist: Die deutsche Autoindustrie fürchtet negative Folgen in der kurzen Frist. So drängte der neue VW-Nordamerikachef Pablo Di Si im Namen der Autohersteller auf mehr Zeit. Besonders die geplanten Vorgaben zum Rohstoffursprung für E-Auto-Batterien seien kurzfristig nicht zu erfüllen.

„Ich glaube nicht, dass man die Mineralienproduktion und -förderung innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre umstellen kann“, sagte Di Si dem Handelsblatt. „Man kann die Quellen aus dem Kongo, China und anderen Ländern nicht innerhalb von zwei bis drei Jahren ersetzen.“ Der IRA sei ein „wichtiges Vorhaben“, so der VW-Nordamerikachef. „Aber der Umbau der Autoindustrie muss Schritt für Schritt erfolgen im Rahmen eines bis 2030 geplanten Prozesses.“

Auch der Verband Autos Drive America, der BMW, VW, Mercedes-Benz und andere ausländische Hersteller in den USA vertritt, fordert Änderungen. „Wir brauchen mehr Flexibilität bei der Endmontage in Nordamerika und bei der Definition eines Freihandelsabkommens“, sagte Verbandschefin Jennifer Safavian dem Handelsblatt. „Das Hauptziel lautet: Machen Sie es den Verbrauchern nicht so schwer, und lassen Sie uns mehr elektrische Fahrzeuge auf die Straße bringen“, appellierte sie an die US-Regierung.

Drei Hürden für die Autobauer

Die derzeitige Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge in Höhe von 7500 Dollar, mit der Verbraucher zum Kauf bewegt werden soll, wird durch Anreize ergänzt – allerdings nur dann, wenn die Modelle in den USA zusammengebaut und die Batterien überwiegend „made in America“ sind. Die Autohersteller sind mit drei Hürden konfrontiert:

1. Batterieproduktion: Das neue Gesetz enthält Inhaltsanforderungen für seltene Mineralien und Komponenten in E-Auto-Batterien. Bis 2024 sollen 40 Prozent aus Nordamerika oder von US-Freihandelspartnern stammen, bis Ende 2026 soll der Anteil auf 80 Prozent steigen. Die USA haben Freihandelsabkommen mit Japan und Südkorea, aber nicht mit der EU oder einem EU-Staat. Und selbst Japan und Korea befürchten Nachteile. Bleibt das Gesetz, wie es ist, kommen die meisten aktuellen E-Modelle für die volle Gutschrift nicht mehr infrage.

2. Endmontage: E-Autos sollen nur noch dann mit der vollen Fördersumme unterstützt werden, wenn sie in den USA zusammengebaut werden. Das schließt zahlreiche Importe aus der EU, Südkorea und Japan aus, während US-Unternehmen wie Tesla und GM profitieren.

3. Lieferketten: Die Bestandteile dürfen nicht von Amerikas geopolitischen Feinden stammen, insbesondere China, aber auch Russland, Nordkorea und dem Iran. Bislang ist unklar, wie streng die USA diese Regel auslegen. Im Gesetz ist nur von „besorgniserregenden ausländischen Einheiten“ die Rede.

US-Präsident Biden zielt auf einen Schulterschluss mit dem produzierenden Gewerbe, Bergbauunternehmen und Gewerkschaften – auch weil diese in strategisch wichtigen Bundesstaaten wie Pennsylvania oder Ohio ansässig sind.

Viele Verbände aus dem produzierenden Gewerbe weiß er hinter sich. Scott Paul, Präsident der Alliance for American Manufacturing, rief die EU auf Twitter auf, selbst Kaufanreize zu schaffen, anstatt „unsere Bemühungen zu schwächen“. Und Bergbauverbände wollen schon lange, dass Rohstoffe wie Nickel, Lithium und Kupfer überwiegend in den USA gefördert werden.

„Die USA können es sich nicht leisten, die Gewinnung und Verarbeitung an ausländische Konkurrenten auszulagern“, schrieb der Verband National Mining Association an das Finanzministerium. Die Industrie drängt darauf, dass die US-Regierung hart bleibt. Jede Aufweichung der geplanten Regeln, so die Argumentation, schaffe neue Schlupflöcher, durch die Autohersteller doch noch Mineralien aus China oder Russland verarbeiten.

III. Im „Batteriegürtel“ liegt die Zukunft der USA

Bidens Klima-Initiativen zeigen Wirkung – das macht es noch unwahrscheinlicher, dass er am aktuellen Kurs etwas ändert. Die Welle an grünen Investitionen belebt den einstigen „Rust Belt“ der USA und verwandelt ihn in einen „Battery Belt“. Bis vor Kurzem waren Green-Tech-Investitionen in den USA noch sporadisch. So wurden 2018 bis 2020 gerade einmal sechs grüne Großprojekte im Wert von mehr als fünf Milliarden Dollar angekündigt.

Seit Anfang 2021 wuchs die Zahl auf 15 an, was Investition von mindestens 40 Milliarden Dollar entspricht. Das zeigt eine Studie der Federal Reserve Bank of Dallas.

Allein in den drei Monaten seit Verabschiedung des IRA seien 13 Milliarden Dollar in die Produktion von Batterien, Rohstoffen und E-Autos geflossen – mehr als doppelt so viel wie in den drei Monaten zuvor. Vom grünen Boom profitiert das verarbeitende Gewerbe, mehr als 640.000 Jobs kamen seit Bidens Amtsantritt hinzu.

Interessant ist, dass der Umbau der Autoindustrie hin zur E-Mobilität in den USA heute in weiten Teilen kein politisch kontroverses Thema mehr darstellt. Auch wenn viele Republikaner Zweifel daran haben, dass der Klimawandel menschengemacht ist – dass Elektroautos die Zukunft gehört, wird nicht bestritten. Gerade die ausländischen Autohersteller, darunter die deutschen, stoßen bei den Republikanern auf offene Ohren, befinden sich ihre Werke doch größtenteils in den konservativen Südstaaten.

Die Sympathie zeigt sich im BMW-Werk in Spartanburg am Auftritt von Senator Graham. Der einflussreiche republikanischer Strippenzieher im Kongress zeigt sich auf der Bühne hocherfreut über das Investment aus München: „Gott schütze BMW!“, ruft Graham in die Halle.

Und weiter: „Wir befinden uns an der Spitze des größten Wandels im Transportwesen seit Generationen. Er macht die Welt zu einem saubereren und sichereren Ort. Bei der Elektrifizierung muss Amerika der Anführer sein, nicht der Follower“, so der Senator. „Ich freue mich auf diese Herausforderung!“

Von fossilem Phantomschmerz findet sich beim republikanischen Urgestein also keine Spur. Dafür schloss sich Graham den von Zipse geäußerten Bedenken gegenüber dem IRA an. Sollten die Republikaner bei den anstehenden Wahlen die Kontrolle über den Senat erlangen, werde er eine Anhörung zur Elektrifizierung ansetzen, sagte Graham damals dem Handelsblatt. Den Senat sollten die Republikaner am Ende nicht gewinnen; seit dem November kontrollieren sie aber das Repräsentantenhaus.

IV. Kommt es zur Last-Minute-Einigung?

Das US-Finanzministerium von Janet Yellen ist bis Jahresende damit beauftragt, das komplizierte Regelwerk umzusetzen – doch viel Spielraum gibt es nicht. Die US-Regierung werde sich „im Rahmen des vom Kongress verabschiedeten Gesetzes“ bewegen, betonte Yellen auf dem G20-Gipfel.

Aktuell loten die Interessengruppen aus Europa, Korea und Japan verschiedene Wege aus: Eine Schonfrist plus gradueller Einführung ist eine Variante. Genau das fordert eine Gruppe von Senatoren und Abgeordneten in einem zusätzlichen Gesetz, dem „Affordable Electric Vehicles for America Act“.

Die Last-Minute-Lösung würde es möglich machen, dass sich ausländische Hersteller schrittweise an die neuen Anforderungen anpassen können – wie es VW-Nordamerikachef Pablo Di Si fordert. Doch dass die Initiative beschlossen wird, gilt als wenig wahrscheinlich. Auch die neue republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus kann das Gesetz nicht kippen.

Eine andere Möglichkeit ist, den Begriff des „Freihandelsabkommens“ zu erweitern, damit auch EU-Fahrzeuge Anspruch auf die E-Anreize haben. Derzeit gibt es kein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU.

Gibt es keine Einigung, wären das schlechte Nachrichten für den Welthandel. „Ein Handelsstreit über eine grüne Industriepolitik wäre schädlich und würde die Möglichkeiten für Kooperationen enorm einschränken“, erklärte Kimberley Botwright, Leiterin für nachhaltigen Handel des Weltwirtschaftsforums, in einer Analyse.

Zuletzt äußerte sich die EU sehr scharf. Die EU-Kommission warnte das Finanzministerium vor „wirtschaftlichem Schaden und dem Verlust von Arbeitsplätzen“, „Marktverzerrungen“ sowie „einem schädlichen globalen Subventionswettlauf bei Schlüsseltechnologien“.

Die Furcht der Europäer vor einer Deindustrialisierung ist nicht unbegründet. Der grüne US-Boom, gepaart mit niedrigen Energiekosten, könnte viele europäische Firmen dazu bringen, ihre Produktion in die USA zu verlagern. Und tatsächlich bauen einige ausländische Hersteller ihre Produktion aus. Erst im Oktober hatte Hyundai den Bau einer 5,5 Milliarden teuren E-Fabrik im Bundesstaat Georgia begonnen.

Der japanische Autobauer Honda und der südkoreanische Batteriehersteller LG Energy Solutions wollen 3,5 Milliarden Dollar in den Bau einer Joint-Venture-Batteriefabrik in Ohio investieren. BMW modernisiert sein US-Werk in Spartanburg in South Carolina. VW hatte im August angekündigt, verstärkt in die lokale Rohstoffförderung in Nordamerika einzusteigen. Bis sich entsprechende Mining-Initiativen in Kanada jedoch auszahlen, wird es Jahre dauern.

V. Die Stunde des Realismus

Es steht also für die Europäer – und vor allem die Handelsgroßmacht Deutschland – viel auf dem Spiel. Die entscheidende Frage lautet nun: Wie konfliktfähig ist ein Europa, das geo- und sicherheitspolitisch von den USA so abhängig ist wie zuletzt auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs?

Ifo-Chef Clemens Fuest jedenfalls warnt Europa davor, jetzt auf Konfrontationskurs zu gehen. „Der Inflation Reduction Act enthält ohne Frage protektionistische Elemente, die für die EU nicht akzeptabel sind.“ Man solle deswegen „allerdings weder gleich einen Handelskrieg beginnen noch in einen Subventionswettlauf einsteigen“.

BMW modernisiert sein US-Werk in Spartanburg in South Carolina. VW hatte im August angekündigt, verstärkt in die lokale Rohstoffförderung in Nordamerika einzusteigen. Quelle: Reuters

Die EU beabsichtigt ja auch, einen CO2-Grenzausgleich einzuführen, der als protektionistische Maßnahme betrachtet werden kann. „Angesichts der Tatsache, dass die Friktionen im globalen Handel ohnehin zunehmen, wäre es sehr schlecht, wenn die USA und die EU ebenfalls anfangen, sich voneinander abzukoppeln. Das Gegenteil müsste passieren, eine Liberalisierung des transatlantischen Handels“, so Fuest.

IfW-Direktor Kooths macht folgendes Kalkül auf: Das IRA-Volumen von 370 Milliarden Dollar verteilt auf zehn Jahre bedeutet in Relation zur jährlichen Wirtschaftsleistung der USA weniger als zwei Promille. Auf Deutschland übertragen wären dies weniger als sechs Milliarden Euro pro Jahr. „Aber allein das auf sieben Jahre angelegte ,Next Generation EU‘-Programm ist bezogen auf die jährliche Wirtschaftsleistung viermal größer“.

Fest steht: Weder Handelskriege noch Subventionswettläufe liegen im langfristigen Interesse beider transatlantischen Partner. Und keinen Zweifel gibt es darüber, dass Biden und sein möglicher Nachfolger keinesfalls bereit sein werden, mit US-Steuergeld die ohnehin schon unvergleichlich staatlich gepäppelte Produktion in China zu subventionieren. Vor allem gegenüber der Volksrepublik wird aus US-Sicht künftig noch stärker das Credo gelten: Protektionismus first.

Tatsächlich werden auch in Europa, wo ebenfalls viel öffentliches Geld als Hilfe an die Industrie fließt, vorsichtige Stimmen laut, die sich eine Anpassung der eigenen Förderrichtlinien im amerikanischen Sinne vorstellen können. Mehr Industriepolitik wagen – diese Forderung erhebt auch Robert Habeck.

Vielleicht wird dann doch eines Tages im „transatlantischen Handels- und Technologierat vereinbart werden, dass die jeweiligen Regeln reziprok sein sollen“ – so jedenfalls schwebt es Felbermayr vor. Das hieße, dass EU-Wertschöpfung etwa für in den USA verkaufte Autos angerechnet werden würde und die EU genauso mit US-Wertschöpfung verfährt.

Zumindest der transatlantische Handelsfrieden hätte wieder eine Chance.