Gewinnboom in Gefahr: Die Risiken für die Dax-Konzerne steigen

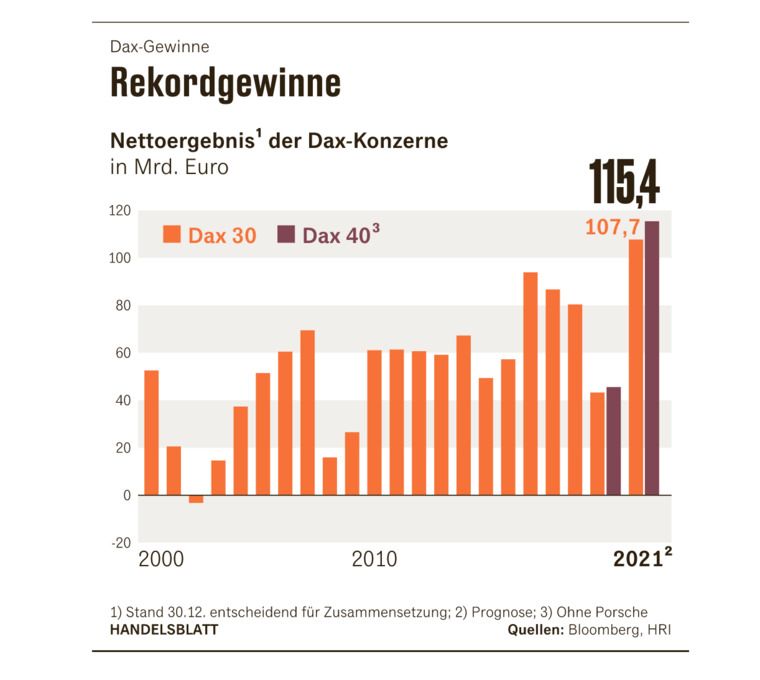

Die Unternehmen haben 2021 so viel Nettogewinn gemacht wie nie. Trotzdem sinken oft die Aktienkurse – denn drei Faktoren trüben die Aussichten ein.

Mit voraussichtlich 115 Milliarden Euro haben die 40 Dax-Konzerne im abgelaufenen Jahr so viel Nettogewinn gemacht wie noch nie. Vor allem die Profitabilität überrascht: Weil die Gewinne zum Vorjahr um 170, die Umsätze aber „nur“ um zehn Prozent gestiegen sind, erhöhte sich die daraus errechnete Nettoumsatzrendite von 2,7 auf 7,3 Prozent. Die Unternehmen wurden also innerhalb eines Jahres mehr als doppelt so profitabel.

Zweistellige Nettoumsatzrenditen erwirtschafteten in früheren Jahren nur SAP und wenige andere. 2021 gelang das voraussichtlich neun Konzernen, darunter auch BMW. Der Münchener Premiumhersteller war nach Handelsblatt-Berechnungen mit einer Nettoumsatzrendite von 10,5 Prozent sogar der profitabelste Autobauer weltweit – knapp vor Tesla, das auf 10,25 Prozent kam.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Doch die Börsen reagierten auf die Vorabzahlen und die teils bereits präsentierten Jahresabschlüsse bisher überwiegend verhalten. Ob SAP oder Infineon – die Aktienkurse fielen, denn den Aktionären fehlen die Perspektiven. Internationale Analysten, die regelmäßig die Dax-Konzerne beobachten, rechnen für 2022 nur mit einem Gewinnwachstum von fünf Prozent.

Das ist für die sonst eher optimistische Zunft ungewöhnlich wenig – und liegt sogar unter dem langfristigen Gewinnzuwachs der Unternehmen zwischen sieben und zehn Prozent.

Eine ganze Reihe von Risiken belastet die Ausblicke auf 2022 und die Gewinnerwartungen.

1. Die Energiepreise sind hoch

Erdgas und Strom sind an den europäischen Terminmärkten deutlich teurer als vor einem Jahr. Gaskontrakte mit kurzfristiger Lieferung kosten über 450 Prozent mehr, Kontrakte mit Lieferung im Jahr 2024 fast 100 Prozent. Die Preise an der Strombörse sind je nach Lieferung zwischen 100 und über 300 Prozent gestiegen.

Das belastet nicht nur Privathaushalte. Besonders betroffen sind Unternehmen aus energieintensiven Branchen, also Baustoffproduzenten wie Heidelberg Cement, Chemiehersteller wie BASF und Covestro oder Stahlfirmen wie Thyssen-Krupp.

„Für Industriekonzerne etwa könnten die Elektrizitätskosten 2022 unter Berücksichtigung branchenüblicher Preisabsicherungsstrategien nochmals 70 Prozent höher ausfallen als im vergangenen Jahr“, warnt der Chefanlagestratege der Deutschen Bank, Ulrich Stephan.

Die Aufwendungen für Gas dürften sich sogar verdoppeln. Allerdings, schränkt Stephan positiv ein, entsprechen die Mehrkosten nur bei wenigen Industrieunternehmen mehr als fünf Prozent der Vorsteuergewinne.

2. Die Weltwirtschaft wächst langsamer

Analysten erwarten im laufenden Jahr sinkende Gewinne unter anderem bei BASF, Covestro, BMW und Daimler. Sie vermuten, dass die Weltwirtschaft weniger wachsen und nachfragen wird.

Besonders betroffen sind Industrieunternehmen mit starkem Auslandsgeschäft. Die Dax-Konzerne erwirtschaften rund zwei Drittel ihrer Umsätze außerhalb Deutschlands. Bei etlichen Unternehmen wie BMW, Daimler, Bayer, Infineon, Linde, Merck und SAP liegt die Quote sogar bei über 80 Prozent.

Diese Unternehmen sind in erster Linie von einer starken Weltwirtschaft abhängig. Damit die Gewinne gegenüber dem Rekordjahr nochmals zulegen, wäre eine stark wachsende Wirtschaft in den übrigen Industriestaaten nötig.

Doch die Weltwirtschaft wird in diesem Jahr nach neuesten Berechnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) nur noch um 4,4 Prozent und damit einen halben Prozentpunkt weniger wachsen als noch im Oktober vorhergesagt.

Für fast alle Länder revidierte der IWF in den vergangenen Wochen seine Prognosen nach unten, besonders stark für Deutschland um fast einen Prozentpunkt auf 3,8 Prozent.

Für die USA hat der IWF seine Wachstumsprognose sogar um 1,2 Prozentpunkte auf vier Prozent gekappt. Als Grund dafür nennt der IWF vor allem das Scheitern des billionenschweren Infrastrukturprogramms, mit dem die Regierung die Konjunktur nach der Pandemie ankurbeln will. US-Präsident Joe Biden ist es nicht gelungen, sein Vorhaben zu verwirklichen.

Betroffen sind Unternehmen mit starkem US-Geschäft.

Viele Unternehmen sind den Verlockungen der weltweit größten Volkswirtschaft gefolgt. Bayer, SAP, Fresenius Medical Care, Merck, Heidelberg Cement, Linde und Adidas erwirtschaften mehr als doppelt so viel Umsatz in den USA wie im deutschen Heimatmarkt. Insgesamt sind die USA mit einem Umsatzanteil von gut 21 Prozent der größte Einzelmarkt – noch vor Deutschland, wo es rund 20 Prozent sind.

So hatten sich Aktionäre von Heidelberg Cement darauf eingestellt, dass die weltweit angekündigten Infrastrukturmaßnahmen 2022 zum Wachstum beitragen. Bleiben diese nun zum Teil aus, so wie in den USA, wo der deutsche Baukonzern viel Zement produziert und in weiten Teilen des Landes der Marktführer ist, erfüllen sich die Gewinnhoffnungen nicht. Analysten erwarten für die Heidelcement 2022 einen Gewinnrückgang um gut vier Prozent.

3. Der chinesische Markt wird zum Risiko

Größer werden die Sorgen im Chinageschäft, wo die Dax-Konzerne etwa 15 Prozent ihrer Umsätze erzielen. Es ist der drittgrößte Einzelmarkt. Die rapide Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus und damit einhergehende Störungen der globalen Lieferketten sind die Hauptursache für die neue Skepsis. Der IWF senkte seine Wachstumsprognose für das Land von 5,6 auf 4,8 Prozent. Das ist deutlich weniger als in Vor-Corona-Zeiten.

Einer der zuverlässigsten Wirtschaftsindikatoren, der Einkaufsmanagerindex PMI des Magazins „Caixin“, ist im Januar auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren eingebrochen. Damals, im Februar 2020, hatte die gerade ausgebrochene Corona-Epidemie die Volkswirtschaft zum Erliegen gebracht.

Die aktuelle Strategie Chinas, mithilfe strikter örtlicher Lockdowns das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben herunterzufahren, um eine Verbreitung des Virus zu vermeiden, verschärft die Probleme. Angesichts häuslicher Quarantäne ganzer Millionenstädte gibt es weniger Arbeitskräfte.

Weil immer mehr Lieferungen aus China ausbleiben, fehlen weltweit Vorprodukte und Konsumgüter. Das wiederum treibt die Preise, weil die Nachfrage auf weniger Angebot trifft. Daraus schließlich erwachsen Zinssorgen: Die US-Notenbank erwägt angesichts der hohen Inflation, die Zinsen mehrfach in diesem Jahr anzuheben. Das verteuert die Kreditkosten der Verbraucher und Unternehmen, was die Konsum- und Investitionsfreude bremsen dürfte.

Auch der Immobiliensektor mit dem angeschlagenen Riesen Evergrande birgt Risiken. Sollte der finanzielle Druck der Branche auf die Wirtschaft als Ganzes übergreifen, wären „die Folgen weithin spürbar“, warnte IWF-Chefvolkswirtin Gita Gopinath.

Dax-Konzerne setzen 220 Milliarden Euro in China um

Die Risiken einer schwächeren Nachfrage in China sind für deutsche Unternehmen groß: Rund 220 Milliarden Euro haben die 40 größten börsennotierten Konzerne Deutschlands im abgelaufenen Jahr dort umgesetzt. Die Dax-Konzerne unterhalten knapp 700 Tochtergesellschaften. Nach einer Umfrage des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo aus dem vergangenen Jahr sind fast ein Drittel aller deutschen Industrieunternehmen nach eigener Aussage auf chinesische Vorprodukte angewiesen.

BMW, Daimler und VW sowie der Halbleiterhersteller Infineon und der Spezialchemiekonzern Covestro setzen mehr als jeden fünften Euro in China um. Für sie ist das Land der größte Absatz- und damit Einzelmarkt – noch vor dem Heimatmarkt Deutschland. Volkswagen verkauft 41 Prozent seiner Fahrzeuge in China.

Bei Siemens erhöhten sich die Auftragseingänge in Asien im abgelaufenen Geschäftsjahr um 27 und die Umsätze um 25 Prozent – und damit stärker als in allen anderen Regionen. „Wachstumstreiber der Umsatzerlöse in den Schwellenländern war eine stark gestiegene Nachfrage in China“, heißt es beim Technologiekonzern.

Dieses Wachstum ist in Gefahr, weil es sich abschwächt und anderen Störfeuern ausgesetzt ist. „Handels- und Zollstreitigkeiten sowie Handelsbeschränkungen, zum Beispiel zwischen den USA und China, können den globalen Handel und damit das Weltwirtschaftswachstum beeinträchtigen“, mahnt Infineon in seinem aktuellen Risikobericht.

Der Halbleiterhersteller fürchtet, dass lokale Regulierungen Infineon verpflichten könnten, Partnerschaften mit nationalen Unternehmen einzugehen. Die Konsequenz wäre, dass „unser geistiges Eigentum nicht mehr ausreichend geschützt ist und zum anderen geistiges Eigentum, das wir in China entwickeln, nicht frei in andere Länder und Standorte transferiert werden kann, wodurch die Vermögens- und Ertragslage beeinträchtigt werden könnten.“

Das heißt nichts anderes als: Die Gewinne deutscher Unternehmen in China von heute sind morgen in Gefahr.