Schlägt jetzt die Stunde der Geothermie?

Natürliche Wärme aus der Tiefe hat das Potenzial, die Heizungsprobleme der Deutschen fast im Alleingang zu lösen. Bisher wird Geothermie aber nur in wenigen Regionen genutzt. Dank eines neuen Verfahrens könnte ihr bald flächendeckend der Durchbruch gelingen.

Jetzt 6 Ausgaben der WirtschaftsWoche kostenlos lesen – Zum Angebot

Der frische Asphalt dampft in der Julisonne, Bagger wirbeln Staub und Kies auf. Es ist heiß, 35 Grad im Schatten, und es ist laut: Links fällt klirrend Metall auf Metall, rechts flext jemand Stahlrohre durch; es kreischt, Funken fliegen. Die Arbeiter haben ihre dicken Overalls bis zum Bauchnabel geöffnet. Sie schrauben mit Riesenschlüsseln an Rohrflanschen, hieven mit Kränen Baumaterial in die Luft, beugen sich über Pläne. Fabricio Cesário, der Projektleiter der Baustelle, steht inmitten des Infernos und telefoniert. Er wischt sich den Schweiß mit dem Ärmel von der Stirn, seinen weißen Ölarbeiterhelm in den Nacken gerückt. Einer der Arbeiter fragt, ob er ihm Essen aus dem nahen Dorf mitbringen solle. „A Fleischpflanzerlsemmel, please.“

Der Brasilianer leitet eines der aktuell spannendsten Energieprojekte der Welt. Versteckt in einem abgelegenen Waldgebiet zwischen München und Bad Tölz, gut gesichert von Zäunen, Kameras und Schranken, wird das kanadische Unternehmen Eavor hier bald über 4500 Meter tief ins Voralpengestein bohren. Wenn alles so klappt, wie es sich die Ingenieure vorstellen, wird der Kalksteinfels in 4,5 Kilometer Tiefe am Ende von einem 280 Kilometer langen System aus waagerechten Tunneln durchzogen sein.

Dutzende horizontaler Bohrungen, Kassetten genannt, werden sie in alle Himmelsrichtungen ins Gestein treiben. Darin wird, wie in einer gigantischen Zentralheizung, von oben eingelassenes Wasser natürlich erwärmt und im Kreislauf zirkulieren. „Unten im tiefen Gestein wärmt es sich auf, oben werden es die Stadtwerke Geretsried und Wolfratshausen für Fernwärme nutzen“, erläutert Cesário den Plan.

Der Zeitplan ist ehrgeizig: Schon im November sollen sich zwei vertikale Bohrungen in der Tiefe treffen, die Löcher zum Kreis vereinen. Der erste Bohrturm, ein 60 Meter hohes, rostfleckiges Ungetüm, ragt seit einigen Tagen aus dem Wald. Ende der Woche bringen Lkws die Teile des zweiten; das Fundament ist bereits betoniert. Im August ist Bohrbeginn. Olaf Scholz, der kanadische Botschafter und Markus Söder werden ihn beklatschen. Ein so komplexes System wurde noch nie erbohrt. Wenn es funktioniert, und die Chancen stehen gut, hat das Verfahren das Potenzial, der Geothermie nach Jahrzehnten als Nischentechnologie „weiter zum Durchbruch zu verhelfen“, sagt André Deinhardt, Chef des Bundesverbands der Geothermie. Erdwärme nutzt man schon lange. Seit den 1950er-Jahren heizt heißes Wasser aus der Erde die südlichen Vorstädte von Paris; auf Island werden 90 Prozent der Häuser mit Thermalwasser beheizt.

Endlich raus aus der Nische

Es sind bislang aber nur wenige Regionen auf der Welt, in denen diese Technologie zum Einsatz kommt. „Man benötigt ein heißes, ausreichend ergiebiges Wasserreservoir in der Tiefe“, sagt Rolf Bracke, Professor für Geothermische Energiesysteme an der Uni Bochum und Leiter des Fraunhofer Instituts für Geothermie: Die heißen unterirdischen Seen, sogenannte Aquifere, werden von oben angebohrt, wie Ölquellen. Sie liegen meist in 1000 bis 3000 Meter Tiefe und enthalten 100 bis 130 Grad heißes Wasser. Das pumpt man nach oben und lässt es über Wärmetauscher einen separaten Wasserkreislauf erhitzen, der als Fernwärme durch die Wohnquartiere nahe gelegener Städte fließt. Das ist die klassische Methode.

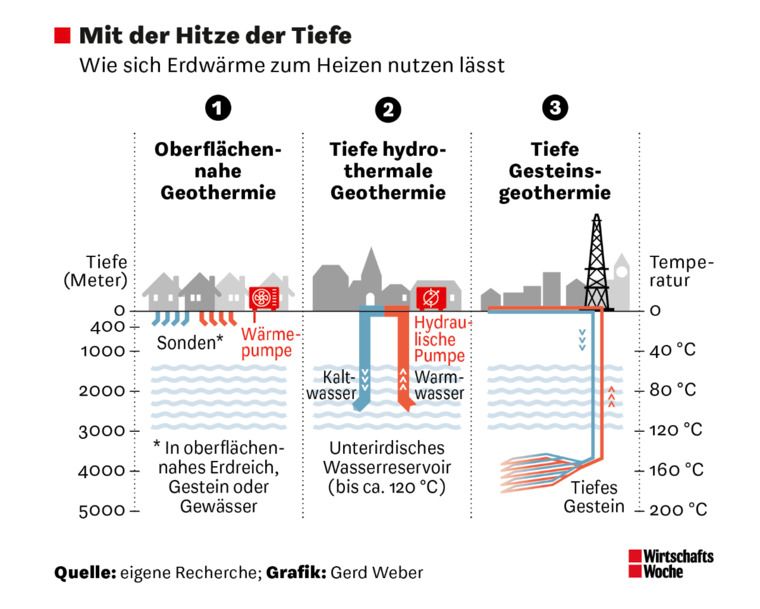

In Deutschland wird die Tiefengeothermie, wegen des Heißwassers als Energiequelle auch hydrothermale Geothermie genannt (siehe Grafik), bisher nur auf zwei Prozent der Fläche genutzt, im Wesentlichen in und um München sowie am Oberrhein. „Dort sind die geologischen Bedingungen besonders günstig, man findet relativ leicht große Aquifere mit genügend heißem Wasser“, sagt Bracke. Nur 40 tiefe Geothermieanlagen gibt es in Deutschland; mit einer Wärmeleistung von 427 Megawatt liefern sie nur 1,7 Terawattstunden Energie im Jahr – einen winzigen Bruchteil des Wärmebedarfs. Es müsste viel mehr sein.

Denn die Dekarbonisierung der Heizungen entpuppt sich gerade als der schwierigste Teil der Energiewende. Schon die Dimension ist ehrfurchtgebietend: 56 Prozent des gesamten deutschen Energieverbrauchs, fast 1300 Terawattstunden (TWh) pro Jahr, entfallen auf Wärme, mehr als auf Verkehr und Strom zusammen. Der Großteil davon geht für das Heizen von Wohnungen drauf: 774 TWh, den Rest verbraucht die Industrie. Über 85 Prozent dieser Wärme entstammen fossilen Quellen, vor allem Erdgas. Nicht erst seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist klar: Das darf so nicht bleiben.

Nachdem die Wärmepumpe auf heftigen Widerstand stieß, soll nun mehr Fernwärme zum Einsatz kommen. Doch auch die bezieht ihre Energie noch zu über 75 Prozent aus Gas- und Kohlekraftwerken. Nun sollen alle Städte gesetzlich verpflichtet werden, bis 2026 im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung alternative, klimafreundliche Fernwärmequellen auf ihrem Gebiet zu finden. Längst nicht alle sitzen auf Heißwasserquellen wie Karlsruhe oder München.

Tiefengeothermie wäre für sie Gold wert: Anders als bei der oberflächennahen Geothermie, bei der mit Großwärmepumpen Seen, Flüssen oder Kläranlagen Energie entzogen wird, braucht die Tiefengeothermie kaum Strom – gerade im Winter, wenn das Angebot der Erneuerbaren meist unter dem Verbrauch liegt, ein Vorteil. Geothermie ist zudem grundlastfähig: Sie liefert unabhängig von Wind und Wetter, Tag, Nacht, Jahreszeit. Anders als etwa die Windkraft braucht sie auch keine kritischen Rohstoffe. „Geothermie könnte Deutschland unabhängig machen von russischem Gas und auch noch von chinesischen Lieferketten“, sagt Bracke.

Bracke glaubt, dass das Potenzial der hydrothermalen Geothermie noch nicht ausgeschöpft ist. Wie groß es ist, darüber streiten die Fachleute. Eine Studie des Leibnitz Instituts für Angewandte Geophysik von 2022 beziffert es auf nur 45 bis 118 TWh pro Jahr. Auf den ersten Blick ist das ernüchternd: Selbst wenn alle geeigneten Heißwasserreservoirs gefunden und erschlossen würden, wäre es nur ein Zehntel des Bedarfs.

Geothermie-Projekt bei München: Woraus es jetzt ankommt

Bracke glaubt aber, dass sich schon mit der bewährten Technik mehr Energie aus der Tiefe holen ließe als bisher angenommen: „200, vielleicht sogar 300“ TWh pro Jahr. Seine Logik: „Man hat in den meisten Regionen noch nie nachgeschaut.“ Der Professor zeigt eine Deutschlandkarte mit allen Tiefenbohrungen seit 1950. Fast das ganze Land, vor allem die Mitte, ist ein weißer Fleck.

Nur im Norden und in Südbayern hat man systematisch gebohrt. Aber nicht nach Heißwasser: Die Ölindustrie hat hier in den 1960er- und 1970er-Jahren mit Tausenden von Tiefbohrungen nach fossiler Energie gesucht. Bracke glaubt: Würde man so viel Zeit und Geld in die Suche nach heißem, unterirdischem Wasser investieren wie in den Siebzigern in die Öl- und Gasexploration, würde man auch mehr für die Geothermie nutzbare Quellen finden. „Dann wären wir mit der Wärmewende bald durch“, sagt er.

Das erscheint manchen Geologen etwas zu optimistisch. Bracke räumt ein: Es gebe „geologische Nachranggebiete“, in denen die Suche aufwendig und teuer wäre, man am Ende nicht genügend große Aquifere für wirtschaftliche Geothermie fände. „Jede Bohrung in die Tiefe hat ein Fündigkeitsrisiko“, sagt er. Die Ölindustrie kompensiert es, indem sie Bohrportfolios erstellt; das finanzielle Risiko einzelner Fehlbohrungen wird durch die erfolgreichen Bohrungen kompensiert. „Ein Stadtwerk aber kann ja nur an einem Ort suchen, bei sich in der Region“, sagt Bracke. „Das Fündigkeitsrisiko bekommen sie weder finanziert, noch versichert.“

Im Wald bei München aber arbeiten sie an einer Methode, die das Fündigkeitsrisiko ad acta legen kann. „Für unsere Technologie brauchen wir nur kompaktes Gestein“, sagt Daniel Mölk. Der Eavor-Chef ist ein erfahrener Geothermie-Ingenieur. Er stammt aus Island; in seiner Heimat und in den Vulkanregionen Indonesiens hat er 17 Jahre klassische hydrothermale Lagerstätten angebohrt. Dann suchte er nach Wegen, die Technologie zu skalieren. Nun glaubt er, ein Verfahren zur Marktreife entwickelt zu haben.

Denn anders als für die herkömmliche Geothermie benötigen die Eavor-Leute keine Aquifere. Sie bohren ihren unterirdischen Wärmetauscher direkt in den Fels. Darin soll dann Wasser unter fünf bis sieben Bar Druck in einer Endlosschleife zirkulieren, unten im Stein warm werden, oben die Energie an Fernwärmenetze abgeben. „Wir entnehmen kein heißes Wasser wie sonst üblich; das Wasser fungiert bei uns nur als Transportmedium für die Energie, wie das Kältemittel eines Kühlschranks oder einer Wärmepumpe“, sagt Mölk. Denn nicht nur Wasser, auch Gestein ist in 5000 Meter Tiefe etwa 220 Grad heiß. „Der Erdmantel wird von natürlichen Zerfallsprozessen stetig erwärmt“, sagt Geothermieforscher Bracke, „pro Kilometer wird es in der Tiefe im Schnitt 35 bis 40 Grad wärmer.“

Weil das warme Wasser leichter ist als das kalte, steigt es von allein hoch, ganz ohne elektrische Pumpen, „wie bei einer alten Schwerkraftheizung“, erläutert Mölk. Damit das thermodynamisch funktioniert, muss das System seinen Druck halten. Dafür müssen die Eavor-Ingenieure ihre Bohrungen hermetisch abdichten, für Fraunhofer-Forscher Bracke eine „der größten Herausforderungen bei der ganzen Sache“.

Der Stein darf nicht auskühlen

Eine andere sei der „Wärmeaustrag“, sagt Bracke. Denn die Wärmequelle aus dem Erdinnern ist zwar „im Prinzip unendlich“, sagt Martin Pehnt, Chef des ifeu-Instituts, der seit Jahrzehnten an der Geothermie forscht. Aber: Die Wärme darf nicht zu schnell entnommen werden, sonst würde das System auskühlen. „Stein kann Wärme zwar sehr gut speichern, aber nur schlecht leiten“, sagt Bracke. Das System müsse also so ausgelegt werden, dass nicht mehr Wärme entzogen wird, als aus der Erde nachströmt. Das aber lässt sich planen. Daniel Mölk hat den beiden Stadtwerken, die seine Wärme abnehmen, mindestens 30 Jahre zugesichert. „Technisch hätten wir das System auch auf 100 Jahre auslegen können“, sagt er.

In einem ehemaligen Bauernhof haben die Eavor-Leute ein improvisiertes Büro aufgeschlagen. Dutzende Bohringenieure aus den USA, Kanada, Brasilien, Großbritannien, Holland und Norwegen haben sie aus der Ölindustrie abgeworben. Die Fachleute sitzen an Rechnern, werten geologische Datentabellen und Schallbilder von seismischen Untersuchungen aus, beraten über Gesteinsproben. Ein Plotter, ein Gerät, das Bauzeichnungen druckt, zwängt sich quer durch die Wohnküche des Hofs; in der Holzvertäfelung klaffen große Löcher, aus denen Bündel von Datenkabeln quellen. Mit Reißzwecken haben sie riesige Darstellungen von Gesteinsformationen dazwischen gepinnt.

„Wir können überall so weit bohren, bis wir standfesten Fels erreichen“

„Wir profitieren von einem wahren Datenschatz“, sagt Projektleiter Cesário, „hier wurde vor Jahrzehnten nach Öl und später auch nach hydrothermalen Wasserquellen gesucht.“ Beides war erfolglos. Öl und Gas fand man keines, Wasser schon, aber es war zu wenig für eine wirtschaftliche Nutzung. Auch heute kann niemand mit letzter Gewissheit sagen, was die Eavor-Leute in 5000 Meter Tiefe und auf dem Weg dorthin genau antreffen werden. Probebohrungen und seismische Untersuchungen liefern nur Anhaltspunkte, keine Gewissheiten. „Vor der Hacke ist es duster“, sagt Mölk in perfektem Bergmann-Deutsch.

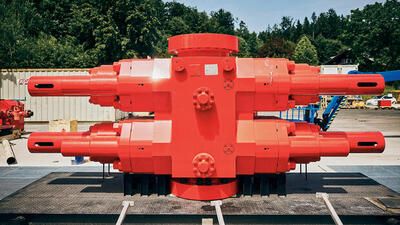

Soll heißen: Mit Überraschungen ist jederzeit zu rechen. Noch in dickes Zellophan gewickelt, lagern auf Paletten zwei einfamilienhausgroße Stahlkegel. „Blow-out-Preventer“, erklärt Cesário, „wir setzen sie kommende Woche oben aufs Bohrloch.“ Die Giganten sollen Schlimmeres verhindern, wenn der Bohrer etwa auf Erdgas stößt. „Dann kann so ein Bohrloch ganz schön kicken“, sagt Cesário: Das unter Druck stehende Gas käme explosionsartig hoch. Die Preventer leiten es am Bohrturm vorbei zu einer Fackel, wo es abbrennen könnte.

Eines ist sicher: Gelingt das Vorhaben, ist der Markt dafür gigantisch. Denn „die meisten Metropolen der Welt, die Regionen mit hohem Wärmebedarf, liegen nicht im Vulkangebiet oder im Thermalquellen-reichen Sedimentbecken wie im Voralpenland“, sagt Deinhardt vom Geothermie-Fachverband. Der große Vorteil seiner Technik sei, dass man sie überall einsetzen könne, sagt Mölk, gerade auch in den über 95 Prozent Deutschlands, die bislang als ungeeignet für wirtschaftliche Geothermie galten.

Denn tiefes Grundgestein, das stabil genug ist für viele waagerechte Bohrungen auf relativ kleinem Raum, gibt es überall. Manchmal lagert fast sieben Kilometer weiches Sedimentgestein darüber, wie in New Mexiko, manchmal nur drei Kilometer, wie in Norddeutschland. „Wir können überall so weit bohren, bis wir standfesten Fels erreichen, der heiß genug ist. Das geht fast weltweit“, sagt Mölk.

Dass sie einen komplexen Kreislauf in 5000 Meter Tiefe erbohren und abdichten können, haben die Eavor-Ingenieure in einer Versuchsanlage in der kanadischen Provinz Alberta bewiesen. Ende November sollen die beiden vertikalen Bohrungen in Geretsried, ihrem ersten kommerziellen Projekt, die Zieltiefe bei rund 4600 Metern erreicht haben und seitlich abknicken. Eine Magnettechnik wird dafür sorgen, dass sich die beiden Bohrköpfe genau treffen. Je nach Gesteinsschicht werden die Kanadier 20 bis 25 Meter pro Stunde vordringen; gewaltige Mengen Geröll, Sand und Schlamm werden sie dabei zutage fördern. Zwölf hochhaushohe Container stehen dafür bereit.

Er habe sich das Eavor-Verfahren mit den Bohringenieuren und Geologinnen am Fraunhofer Institut für Geothermie sehr genau angeschaut, sagt Tiefenbohrspezialist Bracke. „Die einzelnen Komponenten, wie das horizontale Bohren oder das wasserdichte Abteufen mit Teleskoprohren, hat die Ölindustrie in den vergangenen 20 Jahren zur Serienreife entwickelt.“ Das horizontale Bohren etwa wurde erfunden, weil man nicht jedes Mal eine ganze Bohrinsel versetzen wollte, wenn eine Lagerstätte leer war. „Wir sehen keine unumgänglichen technischen oder geophysikalischen Hindernisse für Eavor“, meint Professor Bracke. Jetzt muss nur noch der Know-how-Transfer auf die Geothermie gelingen.

Lernen von der Ölindustrie

Die vermutlich größte Herausforderung für einen flächendeckenden Einsatz des neuen Systems ist nicht technisch, sondern ihr Preis. Tiefe Geothermie ist schon in der traditionellen Form mit unterirdischem Heißwasser bei rund 1100 Euro je Kilowattstunde installierter Leistung eine recht teure Angelegenheit. Dass sein Verfahren zumindest anfangs noch teurer ist, bestreitet Eavor-Chef Mölk nicht: Vor allem die vielen horizontalen Bohrkilometer machen es kostspielig. Dafür, sagt der Isländer, lägen die Betriebskosten dann nur bei 20 Prozent einer heutigen Geothermieanlage. Mölk glaubt, dass die Preise pro Bohrkilometer stark sinken, wenn mehr solche Anlagen gebaut werden. „Wir arbeiten mit Technologie und Fachkräften aus der Ölindustrie. Die hat es schon einmal geschafft, die Bohrtechnik dramatisch effizienter zu machen.“

Tatsächlich bohren US-Spezialisten heute in acht Tagen bis 7000 Meter tief; noch 2002 dauerte das mit vergleichbarem Equipment und Personal drei Monate. Nur so wurde der Schiefergasboom möglich und die USA vom größten Importeur zum Nettoexporteur von Erdgas. Auch Deinhardt vom Geothermie-Verband hofft auf den Know-how-Transfer der Ölbranche auf die seine. In Deutschland war Geothermie bislang ein Brunnenbauerthema, mittelständisch geprägt. Die Ölmultis und Bohrkonzerne wie Halliburton, Schlumberger oder Baker Hughes könnten die Bohrungen industrialisieren und so erschwinglicher für viele Stadtwerke machen, hofft Deinhardt.

„Wir haben uns die Eavor-Versuchsanlage in Calgary genau angesehen und schauen nun sehr gespannt auf Geretsried“, sagt ein BP-Manager. Sein Unternehmen ist, wie auch Chevron und BHP, an Eavor beteiligt; Österreichs OMV stieg vergangene Woche ein. Mölk und sein brasilianischer Chefingenieur müssen nun weiter: Eine Sitzung mit den Stadtwerken Hannover steht an. In Niedersachsen soll ab 2024 der zweite kommerzielle Kreislauf gebohrt werden.