Strompreisbremse wird konkret – Habeck will Konzernen 90 Prozent der Zufallsgewinne abschöpfen

Nach der Gaspreisbremse plant der Wirtschaftsminister den nächsten Preis-Stopp: Verbraucher sollen Strom billiger bekommen, die Energiekonzerne das über eine Abgabe finanzieren.

Die von der Bundesregierung geplante Strompreisbremse gewinnt erste Konturen. Die Entlastung von Haushalten und Wirtschaft bei den Stromkosten sei "dringend nötig", heißt es in einem 18-seitigen Papier zur Strompreisbremse aus dem Wirtschaftsministerium, das dem Handelsblatt vorliegt.

Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Dabei will sich das Ministerium von Robert Habeck (Grüne) an den Vorschlägen der Gaspreiskommission orientieren. Es soll dem Papier zufolge analog zur Gaspreisbremse für jeden Haushalt ein günstigeres „Grundkontingent auf Basis historischen Verbrauchs“ geben.

Im Fall der Gaspreisbremse hatte die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission einen Wert von 80 Prozent des historischen Verbrauchs empfohlen. Diese Menge bekommen Haushalte zu günstigeren Preisen, als sie am Markt eigentlich fällig wären. Habecks Papier zur Strompreisbremse nennt nun keinen Wert für das Basiskontingent beim Strom, 80 Prozent gelten aber auch hier als wahrscheinlich. Habecks Beamte schreiben: Das Kontingent müsse so bestimmt sein, „dass Einsparsignale weiterhin ankommen“.

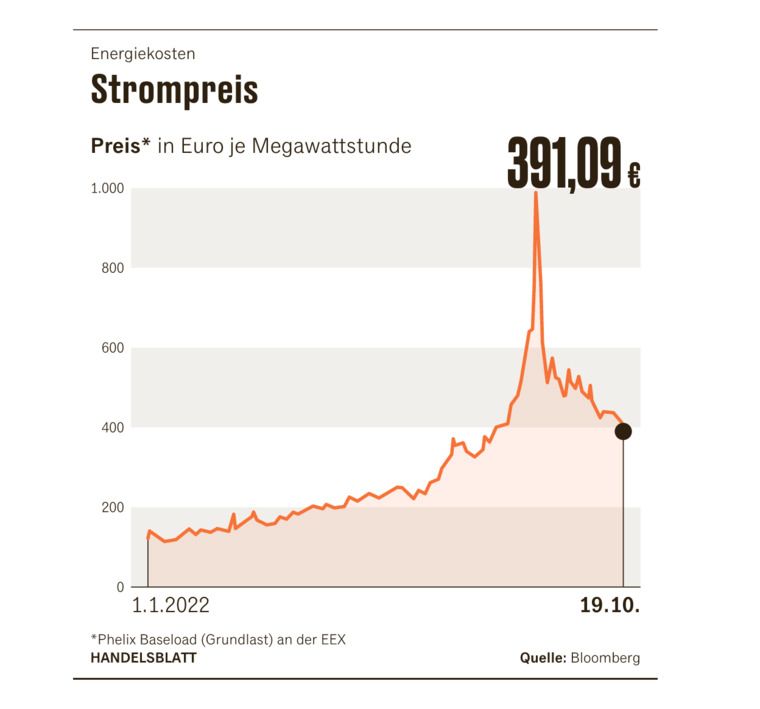

Diese Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher sollen die Energiekonzerne finanzieren. Das nötige Geld will der Minister „durch Abschöpfen von Zufallsgewinnen“ auf dem Strommarkt beschaffen. Zwar ist in dem Papier von bis zu 90 Prozent dieser Übergewinne die Rede, die abgeschöpft werden könnten. Allerdings wirft die genaue Ausgestaltung noch Fragen auf. Das Thema sei komplex und stelle Neuland dar, die Einführung benötige mehr Zeit, heißt es in dem Papier.

Als „mögliche Option“ wird daher eine stufenweise Einführung der Gewinnabschöpfung genannt. Sie könnte bereits rückwirkend für den Zeitraum vom 1. März bis zum 30. November 2022 gelten, würde sich dann aber zunächst auf die Gewinne durch den Handel am Spotmarkt beschränken.

Dort wird jedoch nur ein Bruchteil des Stroms gehandelt. Ein großer Teil wird im Termingeschäft gehandelt. Wegen vieler ungeklärter Fragen soll aber der Terminmarkt erst später in die Gewinnabschöpfung einbezogen werden. In dem Papier wird der 1. Dezember als Termin genannt.

Gewinne aus erneuerbaren Energien, AKW und Kohlekraft betroffen

Dabei will das Ministerium Gewinne aus verschiedenen Arten der Energieerzeugung abschöpfen: erneuerbare Energien, Grubengas-Kraftwerke, Abfall-Kraftwerke, Atomkraftwerke, Braunkohlekraftwerke und Kraftwerke, die Öl verbrennen. „Bei diesen Anlagen werden die Zufallsgewinne abgeschöpft, die seit dem 1. März 2022 erzielt werden“, heißt es in dem Papier. Mit diesen Anlagen erzielen Betreiber besonders hohe Gewinne, weil sie vergleichsweise günstig Strom erzeugen, der dann zu den hohen Marktpreisen verkauft wird.

Wichtig ist dem Ministerium, dass die Einsatzreihenfolge der Kraftwerke, also die sogenannte Merit Order, unverändert bleibt. In der Praxis bedeutet das, dass Gaskraftwerke als teuerste Erzeugungsvariante immer erst dann zum Einsatz kommen, wenn alle günstigeren Varianten komplett im Einsatz sind.

Dieser Merit-Order-Effekt hat den günstigeren Erzeugungsvarianten in den vergangenen Monaten wegen der hohen Preise der Gaskraftwerke erst die enormen Zufallsgewinne beschert. Denn abgerechnet wird der gesamte Strom für eine bestimmte Handelsstunde zu dem Preis, den das letzte Gaskraftwerk erzielt hat.

Die Gewinnabschöpfung soll nach „spezifischen Erlösen erfolgen“. Damit sollen unterschiedliche Betriebs- und Kapitalkosten der einzelnen Technologien berücksichtigt werden. Die Kosten der Betreiber werden als Basis herangezogen, hinzu kommt eine "Sicherheitsmarge". So soll garantiert sein, dass die Betreiber mit ihren Anlagen moderate Gewinne erzielen können. Dagegen sollen Gewinne, die über den Wert hinausgehen, der sich aus den Kosten und der "Sicherheitsmarge" ergibt, zu 90 Prozent abgeschöpft werden. Die Betreiber können also einen kleinen Teil der Zufallsgewinne behalten. Das soll sie motivieren, ihre Kraftwerke systemdienlich zu nutzen, indem sie beispielsweise Wartungsarbeiten an der Nachfragesituation orientieren.

Unter der Überschrift „Herausforderungen“ listet das Papier eine Reihe von Problemen auf, die es noch zu lösen gilt. Dazu zählt insbesondere der Umstand, dass ein großer Teil der Stromvermarktung abseits der Strombörse stattfindet. So decken sich Unternehmen im Rahmen von Termingeschäften direkt bei Stromerzeugern mit Strom zur Lieferung in zwei oder drei Jahren ein, um von den stark schwankenden Preisen am Spotmarkt unabhängiger zu sein. Die Vertragskonditionen sind nur den Vertragsparteien bekannt.

Komplexer Stromhandel offenbart viele Probleme

Hinter Termingeschäften verbirgt sich eine Vielzahl von Produkten und Vertragsgestaltungen bis hin zu Mehrfachvermarktungen. Auch lässt sich der verkaufte Strom oft keiner spezifischen Erzeugungsanlage zuordnen. Es sei „unmöglich, alle Terminverträge zu sichten und Hedging von Spekulation zu unterscheiden“, heißt es in dem Ministeriumspapier. Hedging bezeichnet im Rohstoffhandel eine Absicherung mit Warentermingeschäften, um Preisrisiken zu minimieren.

Um etwas Transparenz in die Termingeschäfte zu bringen, setzen die Autoren des Papiers auf die Testierung durch Wirtschaftsprüfer und auf Plausibilitätsprüfungen anhand öffentlich verfügbarer Daten. Außerdem sei zu erwägen, den CEO eines Unternehmens persönlich für die Richtigkeit von Angaben haften zu lassen.

Bei der Gewinnabschöpfung von Termingeschäften seien „Ungenauigkeiten nicht vermeidbar, aber begrenzbar“. Denkbar sei es, sich an Benchmarks zu orientieren. Das Ziel könne nicht die „perfekte Abschöpfung“ sein. Im Fall einer „Zuvielabschöpfung“ seien Härtefallregelungen denkbar, die durch Einzelfallprüfungen geklärt werden müssen.

Die abgeschöpften Zufallsgewinne werden nicht nur zur Finanzierung der Strompreisbremse, sondern auch „für die Stabilisierung der Übertragungsnetzentgelte genutzt“, heißt es in dem Papier. Für 2023 dämpft die Bundesregierung die Übertragungsnetzentgelte, die von allen Stromverbrauchern bezahlt werden, bereits mit eine Spritze von 13 Milliarden Euro.

Weil die Ausgaben schneller fällig würden als die Einnahmen ankämen, werde eine Zwischenfinanzierung über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds geplant, heißt es in dem Papier. „Soweit möglich und sinnvoll“ werde es eine „einheitliche Umsetzung von Gas- und Strompreisbremse“ geben. Als Kabinettstermin für beide Instrumente ist demnach der 18. November vorgesehen.

Koalitionspolitiker warnen vor einer übereilten Umsetzung der Pläne. „Das Papier ist eine erste Diskussionsgrundlage, die noch einiger Anpassungen bedarf", sagte Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Für einen derartig komplizierten Eingriff müsse das Prinzip Gründlichkeit vor Schnelligkeit gelten. "Handwerkliche Fehler wie bei der Gasumlage, sollten sich dabei nicht wiederholen", sagt er. Der Wert von 90 Prozent für die Gewinnabschöpfung sei "gut geeignet". Wichtiger als die Abschöpfung bleibe aber die konsequente Ausweitung des Stromerzeugungsangebots.

Herbe Kritik kam aus der Erneuerbare-Energien-Branche. Mit dem Plan, die Zufallsgewinne auch bei der Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen abzuschöpfen, werde "das Vertrauen in den Investitionsstandort Deutschland zerstört", teilte der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) mit. Zudem sei eine Rückwirkung massiver Markteingriffe auf den 1. März 2022 verfassungswidrig, sagte BEE-Präsidentin Simone Peter.