VW, Mercedes, GM: Chinas Elektroautobauer drängen die Konkurrenz aus dem Land

Im größten Pkw-Markt der Welt erodieren die Verkäufe von Benzinern – und damit das Geschäft von VW, Mercedes, GM oder Honda. Chinas Elektroautobauer drängen die Konkurrenz aus dem Land.

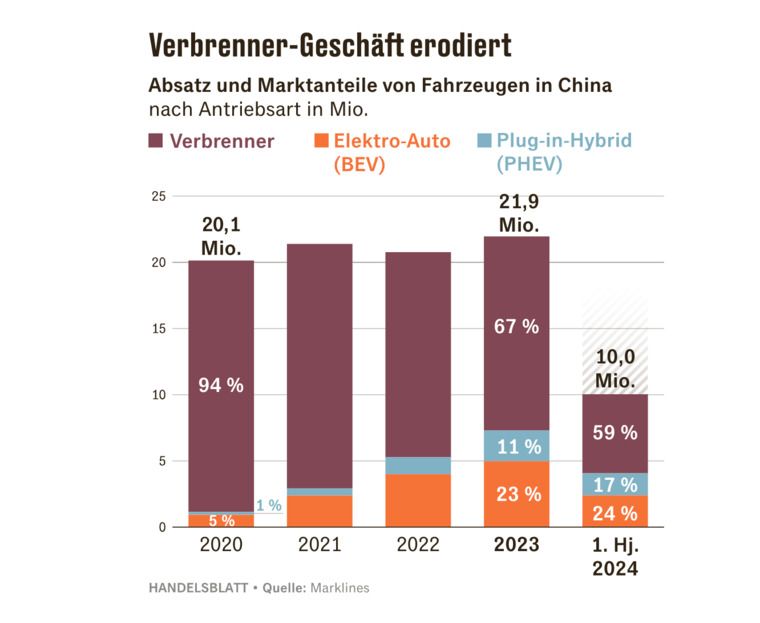

Düsseldorf, Wien. Der Verbrennungsmotor verliert in China massiv an Bedeutung. Wurden 2020 noch 94 Prozent aller Neuwagen im wichtigsten Pkw-Markt der Welt mit konventionellen Kraftstoffen wie Benzin oder Diesel angetrieben, waren es im ersten Halbjahr 2024 nur noch 59 Prozent. Das belegen Zulassungszahlen des Automotive-Datenspezialisten Marklines, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegen.

Demnach ist allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres der Absatz von Verbrennern in Fernost um zwölf Prozent oder 775.000 Stück eingebrochen, während die Verkäufe von elektrischen und teilelektrischen Fabrikaten um 38 Prozent oder 1,1 Millionen Einheiten zulegten.

Im Juli wurden laut dem chinesischen Autoverband CPCA sogar erstmals mehr E-Autos und Plug-in-Hybride ausgeliefert als reine Diesel und Benziner.

Die Lage für VW und Co. in China wird immer enger

Diese historische Verschiebung führt bei westlichen Herstellern wie Volkswagen, Mercedes-Benz, GM oder Honda zu gravierenden Einbrüchen bei Absatz, Umsatz und Gewinn. Ihr Kerngeschäft erodiert.

„Wir sehen ganz klar eine Verdrängung des konventionellen Antriebs“, erklärt Jan Burgard, Chef der Autoberatung Berylls by Alix Partners. Mit dem parallel stark steigenden Anteil von Elektroautos in China „wächst die Dominanz der heimischen Anbieter.“

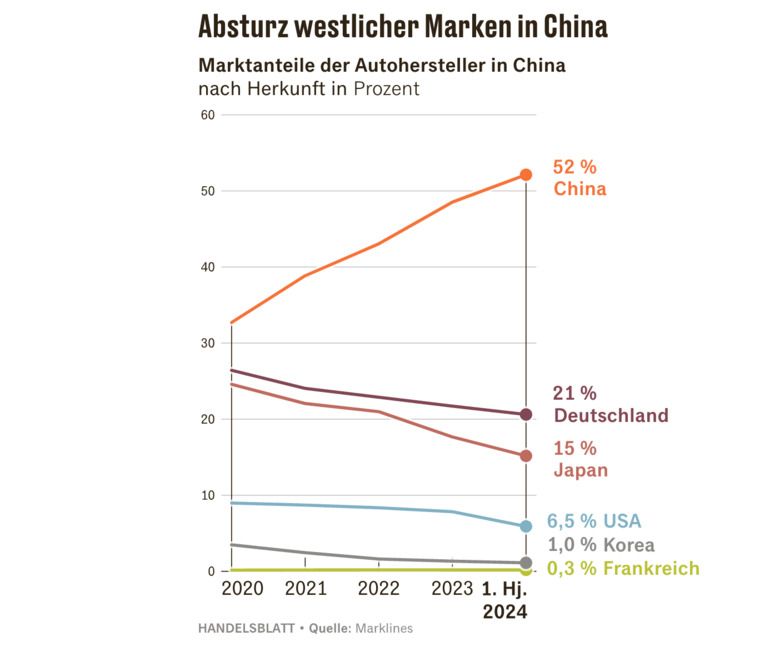

Der Grund: Bei E-Antrieben und digitalen Cockpits sind fernöstliche Firmen wie BYD, Geely oder Li Auto der Konkurrenz aus dem Westen aktuell technologisch überlegen. Die Chinesen haben ihren addierten Marktanteil seit 2020 von 33 auf 52 Prozent gesteigert.

Deutsche Konzerne verloren dagegen zusammengerechnet fast sechs Prozentpunkte, japanische sogar neun Prozentpunkte.

Bislang galt der Mangel an konkurrenzfähigen Elektroautos als größtes Problem der deutschen Autoindustrie in China. Bilanziell ließ sich das in den vergangenen Jahren noch mit den hohen Verkaufszahlen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren überdecken.

Nur für kurze Zeit: 12 Monate lesen, 50% sparen

Mit dem nun kollabierenden Benzinergeschäft im Reich der Mitte wird die Lage jedoch besonders für Massenhersteller wie Volkswagen immer brenzliger.

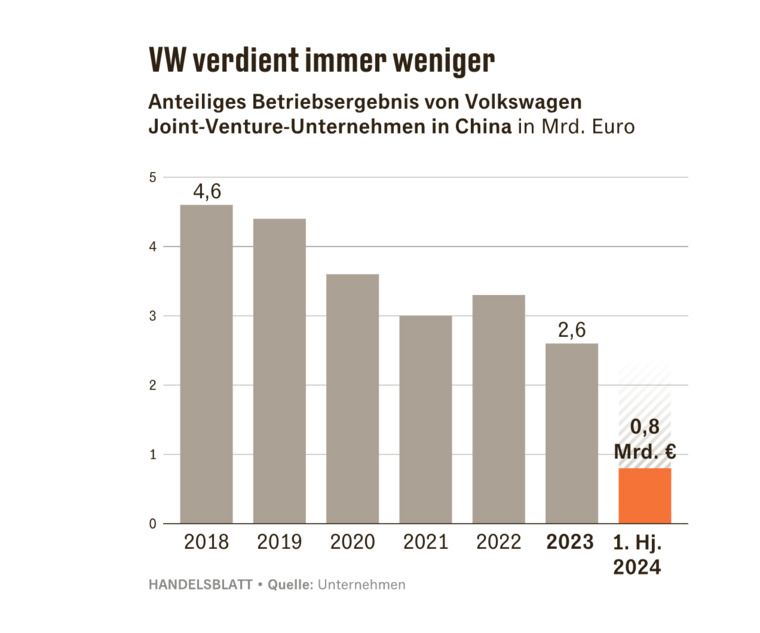

Europas größter Autobauer droht in diesem Jahr allein mit seinen beiden örtlichen Joint-Venture-Unternehmen Saic und FAW rund drei Milliarden Euro weniger einzunehmen als 2018. Damals warfen die Gemeinschaftsproduktionen noch einen Betriebsgewinn von über 4,6 Milliarden Euro ab. Im ersten Halbjahr 2024 war es dagegen nicht einmal mehr eine Milliarde Euro – und damit noch mal 350 Millionen Euro weniger als von Januar bis Juni des Vorjahres.

Auslöser der Misere ist ein stark rückläufiger Absatz. Allein seit 2020 hat die Kernmarke VW ein Verkaufsvolumen von mehr als 430.000 Einheiten verloren. Und der Niedergang setzt sich fort. Im ersten Halbjahr gingen die Auslieferungen um weitere vier Prozent auf 931.000 Einheiten zurück. Über alle Submarken hinweg ist der Marktanteil des Volkswagen-Konzerns in China binnen viereinhalb Jahren von 19 auf 14 Prozent gesunken.

In Deutschland dagegen nehmen nach dem Aussetzen der Kaufprämie auf Elektroautos die Verbrenner-Zulassungen zu. Zudem wird über das Verschieben des faktischen Verbots von Verbrenner-Neuzulassungen ab 2035 in der EU diskutiert. Die Marktrealität ist jedoch eine andere. In weiten Teilen der Welt ist der Verbrenner auf dem Rückzug – und nirgendwo erodieren die Verbrenner-Marktanteile so schnell wie in China.

Der Grund: In China gibt es zum einen Steuererleichterungen für Elektroautos, zum anderen wird in vielen Megacitys die Ausgabe von Nummernschildern beschränkt. Für Elektroautos sind die Wartezeiten kürzer als für Verbrenner. Seit April gibt es zudem wieder eine staatliche Kaufprämie für Stromer, die bald auf 20.000 Yuan (gut 2550 Euro) verdoppelt werden soll.

GM richtet China-Strategie neu aus

Wohin diese Entwicklung weg vom Verbrenner für traditionelle Autohersteller führen kann, zeigt der Absturz von Konkurrenten wie General Motors und Stellantis. Im ersten Halbjahr hat der US-Hersteller GM mit seinen Joint Ventures in China einen Verlust von umgerechnet etwa 200 Millionen Euro geschrieben. Zum Vergleich: 2018 hatte GM in China noch fast zwei Milliarden Euro eingenommen. Beginnend mit der Coronapandemie ging es für die Amerikaner jedoch stetig bergab.

Angesichts dieser fatalen Entwicklung sieht sich GM zu einer Neuausrichtung der Chinastrategie gezwungen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Dienstag, dass GM in China Stellen und Werkskapazitäten abbauen und sich verstärkt auf höherwertige Modelle konzentrieren will.

Massive Probleme hat auch Stellantis. Der transatlantische Mehrmarkenkonzern (Peugeot, Citroën, Dodge, Chrysler) stellte bereits 2022 die Produktion von Jeep-Geländewagen in China ein und verwarf die zuvor geplante Expansion der deutschen Tochter Opel nach Fernost. Weil auch das Importgeschäft nie wirklich in Fahrt kam, verbuchte Stellantis im vergangenen Jahr in der Region China, Indien, Pazifik ein Minus in Höhe von 139 Millionen Euro.

Selbst der E-Auto-Pionier Tesla verzeichnete zuletzt sinkende Erlöse in China. Längst ist hier eine brutale Auslese im Gang. Japanische Marken wie Mitsubishi, Suzuki, Isuzu oder w gelten mit wenigen Hundert verkauften Autos zum Halbjahr bereits als de facto aus dem Land gedrängt. Auch Mazda, Nissan und Honda straucheln zunehmend. Nur Toyota kann sich unter den Japanern noch einigermaßen behaupten.

Äußerst kritisch ist die Lage auch bei den koreanischen Marken Hyundai und Kia, deren Absatz sich binnen weniger Jahre mehr als halbiert hat. Ihr Marktanteil ist von einst 3,6 auf 1,2 Prozent gefallen. Auch Hersteller aus anderen Nationen müssen große Einbußen verkraften. So ist etwa der addierte Marktanteil der deutschen Marken seit 2020 von 26,5 auf 20,7 Prozent gefallen, jener der Japaner von fast 25 auf etwa 15 Prozent und jener der US-Firmen von neun auf 6,5 Prozent.

Alle ausländischen Anbieter in China eint, dass ihr Modellangebot längst nicht mehr zum chinesischen Automarkt passt. „Die Chinesen wollen von neuen Technologien fast überwältigt werden“, sagt Berylls-Experte Burgard. „Ein Auto muss für sie ein Smart Cockpit haben, in das sich das Smartphone und seine vielen Apps mühelos integrieren und spiegeln lassen. Sonst lässt es sich kaum noch verkaufen.“

Immer wichtiger werden zudem Fahrerassistenzsysteme. „Chinesen prahlen regelrecht mit der Anzahl der Lidar- und Radarsensoren auf ihren Autos sowie der Leistungsstärke der verbauten Prozessoren“, erklärt Burgard. Das Problem sei, dass kaum ein westlicher Autobauer die Software wirklich beherrsche. „Die Deutschen und europäischen Hersteller müssen diese technologische Lücke rasend schnell schließen.“ Sonst könnten sie trotz ihrer Markenstärke bald keine Premiumpreise mehr verlangen.

Nur für kurze Zeit: 12 Monate lesen, 50% sparen

Neuzulassungen von Mercedes sacken ab

Während immer mehr westliche Volumenhersteller in China bereits um ihren Verbleib im Land kämpfen, läuft es für Anbieter von Fahrzeugen der Kategorien Premium und Luxus noch recht ordentlich. Doch auch hier werden die Einschläge heftiger.

Zum Beispiel bei Mercedes-Benz. Die Neuzulassungen des Stuttgarter Dax-Konzerns sind im ersten Halbjahr 2024 laut Marklines-Daten in der Volksrepublik um gut zehn Prozent auf 352.000 Einheiten abgesackt.

Das anteilige Ergebnis aus der Gemeinschaftsproduktion in Peking mit dem Staatskonzern Baic schrumpfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar um 15 Prozent auf 645 Millionen Euro. Schlimmer noch: Die Anzahl der importieren Limousinen und SUVs verringerte sich um fast ein Viertel von gut 80.000 auf 62.000 Stück.

Das ist alarmierend. Denn gerade Luxuskarossen wie die S-Klasse oder der GLS, die in Deutschland und den USA produziert und von dort vorrangig nach Fernost verschifft werden, gelten als die wichtigsten Ergebnisbringer von Mercedes.

Darüber hinaus schrumpfen die Verkäufe der Schwaben im Wachstumssegment elektrischer und teilelektrischer Modelle. Ein Grund: Das rundgeschliffene Design der vollelektrischen EQ-Fabrikate verfängt nicht. Hoffnungsträger wie die Stromlimousine EQS sind ein Flop. Auch die Registrierungen von Plug-in-Hybriden sind stark rückläufig.

Der bayerische Konkurrent Audi hat teils bereits kapituliert und bietet etwa gar keine teilelektrischen Modelle mehr in China an. Doch auch bei reinen Stromern läuft es bei Audi nicht rund. Der Absatz ist zum Halbjahr um 2000 Einheiten auf 10.500 Fahrzeuge gesunken.

Immerhin: Das Verbrennergeschäft hält sich noch stabil bei über 310.000 Stück. Dafür dämpft der erbitterte Preiskampf in Fernost den Gewinn. Im ersten Halbjahr sind die Beiträge aus China zum Finanzergebnis bei Audi von 457 auf 338 Millionen Euro um 26 Prozent eingebrochen.

Porsche warnt Aktionäre vor China-Risiken

Noch dramatischer ist die Lage bei Porsche. Die Umsatzerlöse des Sportwagenbauers, der wie Audi zum Volkswagen-Konzern zählt, sind von Januar bis Juni im Reich der Mitte um mehr als ein Drittel von 5,4 auf 3,5 Milliarden Euro zerbröselt. Hintergrund ist ein Rückgang der Verkäufe von 44.000 auf 27.100 Einheiten.

Besonders die Auslieferungen des SUV-Bestsellers Cayenne sowie der vollelektrischen Limousine Taycan schrumpfen drastisch. Im Luxussegment sei eine „negative Entwicklung der Nachfrage“ zu beobachten, schreibt das Unternehmen in seinem Geschäftsbericht. Die gedämpfte Konsumlaune in Fernost sowie der scharfe Wettbewerb und eine mögliche Erhöhung der Einfuhrzölle stellten zudem „das höchste Risiko innerhalb der Absatzrisiken dar“, warnt der Konzern seine Aktionäre.

Verhältnismäßig solide wirtschaftet in China dagegen nach wie vor BMW. Der Münchener Premiumhersteller profitiert von einem breiten Fahrzeugportfolio, das alle Antriebsarten umfasst. Insbesondere im Wachstumsfeld vollelektrischer Fahrzeuge schlägt sich BMW erstaunlich gut. Während der Gesamtabsatz der Bayern in China im ersten Halbjahr um fünf Prozent auf 364.000 Neuwagen schrumpfte, legten die Stromerverkäufe auf 55.000 um ein Fünftel zu.

In Summe ist das Geschäft in China jedoch 2024 auch bei BMW „bisher hinter unseren Erwartungen geblieben“. Im dritten Quartal rechnet der Konzern zwar „mit einer beginnenden Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation“. Doch auch BMW spürt verstärkt den Druck von günstigeren chinesischen Wettbewerbern.

Li Auto schlägt BMW

Ein Indiz dafür ist eine Gewinnwarnung von Brilliance. Der lokale Produktionspartner von BMW in Fernost rechnet mit einem Ergebnisrückgang von 60 Prozent zum Halbjahr beim Joint Venture mit BMW. Die Münchener selbst weisen im Gegensatz zur deutschen Konkurrenz ihre China-Ergebnisse nicht mehr separat aus, da sie mittlerweile Mehrheitseigner des Joint Ventures mit Brilliance sind und das Geschäft daher voll statt anteilig in der Bilanz konsolidieren.

Im besonders lukrativen Segment von Premium-SUVs war BMW lange die klare Nummer eins. Doch nun gibt es hier erstmals einen neuen, lokalen Champion. Li Auto, eines der führenden chinesischen Start-ups im Autogeschäft, hat zum Halbjahr laut Marklines fast 188.000 hochwertige sportliche Geländewagen verkauft und damit gut 2500 Einheiten mehr als BMW.

Deutsche Rivalen wie Mercedes und Audi sind in dem Segment längst abgeschlagen, sie liegen Zehntausende Einheiten zurück. Dafür könnte es bald wieder einen Führungswechsel geben: Aito, eine Tochterfirma des chinesischen Technologiekonzerns Huawei, hat von Januar bis Juni ihren Absatz um satte 644 Prozent auf 181.000 Premium-SUVs gesteigert und liegt nur noch knapp hinter BMW und Li Auto.

„Wir erleben in China eine Neudefinition dessen, was Premium im Autogeschäft bedeutet“, erklärt Berylls-Experte Burgard. „Hier geht es um Tech, Tech, Tech und nicht um Spaltmaße und Motoren mit möglichst vielen Zylindern.“ Burgard ist zwar zuversichtlich, dass die deutschen Autobauer sich aus ihrer jetzigen Situation befreien und wieder wachsen können. Dafür müssten sie aber weniger zentralistisch agieren, viel mehr vor Ort entwickeln und wieder zu technologischen Vorreitern werden.

Schon bald wird sich zeigen, ob das gelingt. VW, BMW und Mercedes haben für 2025 und 2026 ihre neuen Generationen smarter E-Autos angekündigt. Es sind Schicksalsmodelle.

Nur für kurze Zeit: 12 Monate lesen, 50% sparen