Der weniger intelligente Sonderweg beim Strom

Nur gut 2 Prozent der Zählstellen in Deutschland haben bislang Smart Meter, die als „Navigationssysteme der Energiewende“ gelten. Ein Desaster. Oder läuft alles nach Plan?

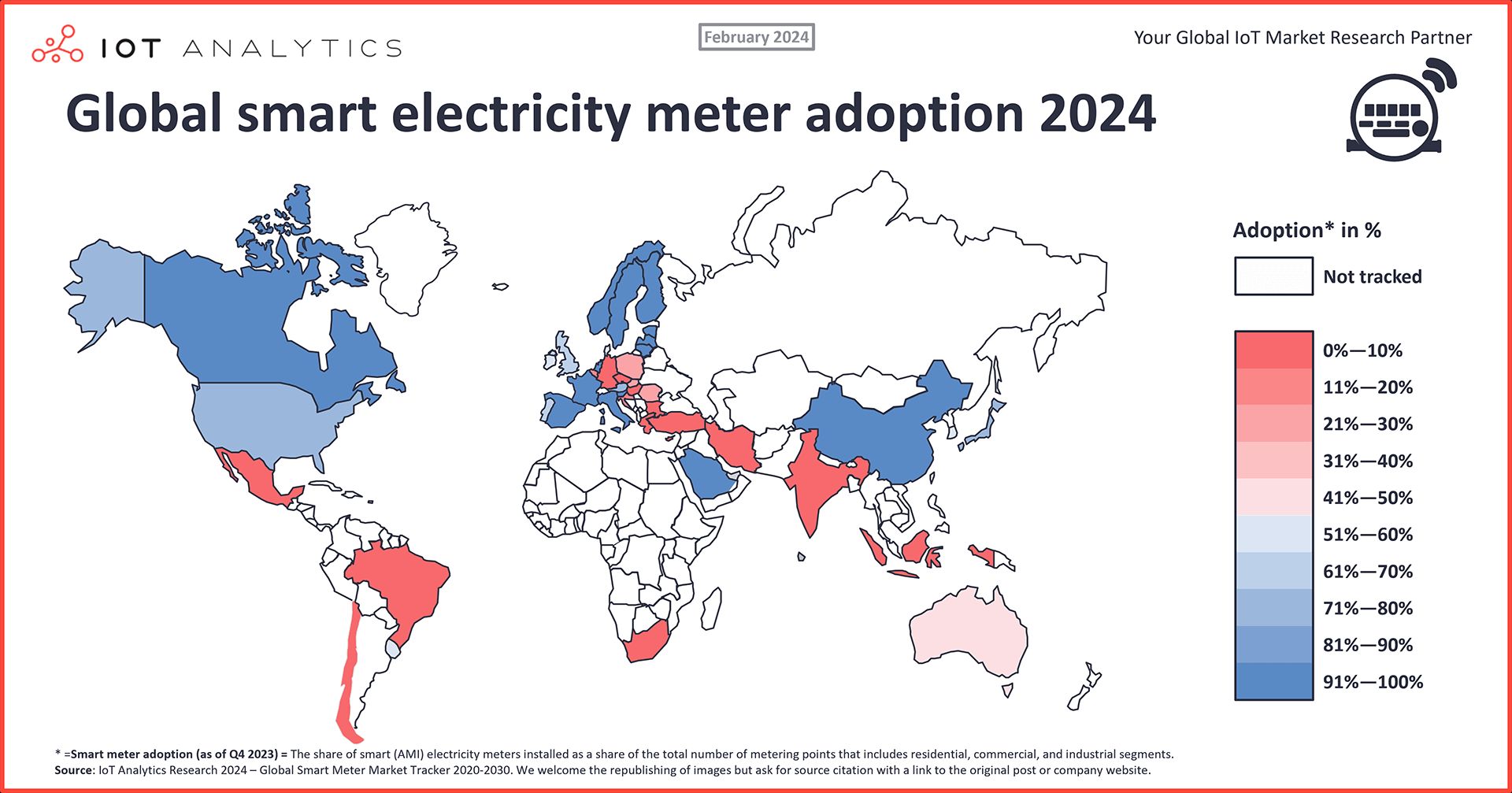

Es sind, äußerlich betrachtet, nur kleine Kästchen, die locker in den Zählerschrank passen. Die Geräte haben aber interessante Beinamen: „Navigationssystem der Energiewende“ oder auch, leider, „Nadelöhr der Wende“. Denn gerade mal knapp über 2 Prozent der deutschen Zähler sind mit sogenannten Smart Metern ausgerüstet, die Stromflüsse exakt messen und diese Daten übertragen. Einige Nachbarländer sind schon ganz oder beinahe am Ziel.

Großteil der Menschen ausgeschlossen

Bastian Gierull, CEO des Stromanbieters Octopus Energy, sagt, der Smart-Meter-Roll-out in Deutschland sei „eine Farce“ und ein „Paradebeispiel für technokratischen Overkill“. In einem Interview der „Wirtschaftswoche“ setzte Gierull in der vergangenen Woche nach: „Erst, wenn jeder ein Smart Meter hat und seinen Energieverbrauch kennt, können wir wirklich anfangen, flexible Energieprodukte für den ganzen Markt zu entwickeln.“ Ohne die Technik schließe man den Großteil der Bevölkerung von der Energiewende aus: „Unfair!“

Geschmeidige Navigation der Ströme

Die Idealvorstellung eines Energienetzes wäre ein geschmeidiges, organisches System, in dem Erzeugung, Verbrauch und Speicherung zu jedem Zeitpunkt perfekt aufeinander abgestimmt sind. Um diesem Ziel näherzukommen, spielen die Faktoren Netzausbau, netzdienliche Anreize und intelligente Steuerung zusammen. Und Smart Meter sind die Basis. Mit ihrer Hilfe lassen sich flexible Verbraucher, Speicher und Einspeiser wie Solaranlagen oder Batterien steuern.

Sonderwege und Irrwege

Was also läuft schief in Deutschland? Für die Unternehmen hinter der Smart-Meter-Initiative (SMI) ist die Sache klar: Man sei auf einem Sonder- und Irrweg, bei dem der Roll-out mit zu vielen Vorschriften und zu viel Bürokratie befrachtet werde. Die SMI, zu der die Ökostromanbieter Octopus Energy, Tibber, Ostrom und Rabot Energy gehören, findet Einbau und Betrieb der Geräte „unnötig komplex, störanfällig und teuer“.

Ein Teil der behördlichen Vorgaben geht auf das Konto von Sicherheitsbedenken, vor allem weil die Gateways für die Datenübermittlung auch umgekehrt den Netzbetreibern Zugriff auf die Geräte geben. Das ist aus Sicht der SMI in der Regel überflüssig. Die Steuerbarkeit von außen ist aber die Bedingung für dynamische Stromtarife, bei denen Netzentgelte reduziert sind, sofern der Nutzer seine Leistung – je nach Auslastung der Netze – begrenzen lässt.

„First Mover im Smart Grid“

Für den Mannheimer Gateway-Hersteller PPC ist der „Sonderweg“ allerdings genau der richtige: „Deutschland ist Vorreiter und First Mover im Smart Grid“, sagt Ingo Schönberg, CEO des Unternehmens. Speziell in der Frage der Sicherheit plädiert Schönberg für „resilient statt billig“.

Was der Wende verloren geht

Wie man den langsamen, dafür womöglich nachhaltigen Roll-out der Smart Meter auch bewertet: Jedenfalls bedeuten Verzögerungen mehr CO2, mehr Unsicherheit und auch mehr Kosten. Denn das verspätet realisierte Potenzial ist enorm. Tim Meyer, Berater für Energieunternehmen, rechnet vor, dass im Jahr 2045 200 Millionen Kilowattstunden Speicherleistung zur Verfügung stehen, wenn nur 10 Prozent von 40 Millionen E-Autos sich am für sie lukrativen Vehicle-to-Grid beteiligen, also ihre Ladung bei Bedarf dem Netz zur Verfügung stellen. Das könnte einige der Gaskraftwerke ersetzen, die Wirtschaftsministerin Katherina Reiche gerade zur Versorgungssicherheit plant.

Ohne Einbaupflicht schwer zu bekommen

Nach aktuellem Stand (Ende 2024) sind in deutschen Haushalten 1,16 Millionen smarte Zähler installiert, bei einer Gesamtzahl von über 53 Millionen Messstellen. Das sind 2,18 Prozent. Bis Ende 2026 sollen es nach Plan 4,5 Millionen sein – die meisten Bald-Nutzer haben wahrscheinlich noch nicht einmal davon gehört und werden Probleme haben, Smart Meter zu bekommen, wenn sie nicht der Einbaupflicht unterliegen.

Die gilt derzeit, wenn eine dieser Bedingungen erfüllt ist: Man verbraucht mehr als 6000 kWh pro Jahr, hat eine PV-Anlage mit mehr als 7 Kilowatt Leistung oder eine „steuerbare Verbrauchseinrichtung“ wie eine Wärmepumpe oder Wallboxen. Die Kosten sind gesetzlich gedeckelt, die jährliche Gebühr soll 50 Euro nicht übersteigen. Wer möchte, kann Smart Meter auch ohne Erfüllung der drei Kriterien beim Messstellenbetreiber (in der Regel zugleich der Netzbetreiber) anfordern. Nach diversen Erfahrungsberichten stößt der Wunsch aber oft auf Hinhalten und lange Wartezeiten.

Mieterstrom und Verbraucherbewusstsein

Das ist bedauerlich, denn intelligente Stromzähler können mehr. Zum Beispiel Mieterstrom: die Idee, Mieter eines Quartiers oder eines Mehrfamilienhauses direkt mit selbst erzeugtem (Solar-)Strom zu versorgen, hängt natürlich an Smart Metern. Beispiel Submetering: Der Smart-Meter-Gateway empfängt die Daten einzelner digitaler Zähler im Gebäude und sendet diese anschließend in Echtzeit an ein Portal, auf das Energieversorger, Vermieter und Verbraucher zugreifen können.

Das passt zum oft gebrauchten Argument für Smart Meter: Wer spezifische Verbräuche in einer App illustriert bekommt – das geht mit zusätzlicher Software –, denkt eher über sein Verhalten nach. Und verzichtet vielleicht auf das Bad, das er sich gerade einlassen wollte, um keine spitzen Zacken in seiner App zu erzeugen.