Der Solarboom und sein Rückschlag

Bei der Photovoltaik fallen die Rekorde, der Erfolg wirft aber massive Probleme auf: negative Strompreise und belastete Netze. Die Bedingungen verschlechtern sich – lohnt es sich noch für das eigene Haus?

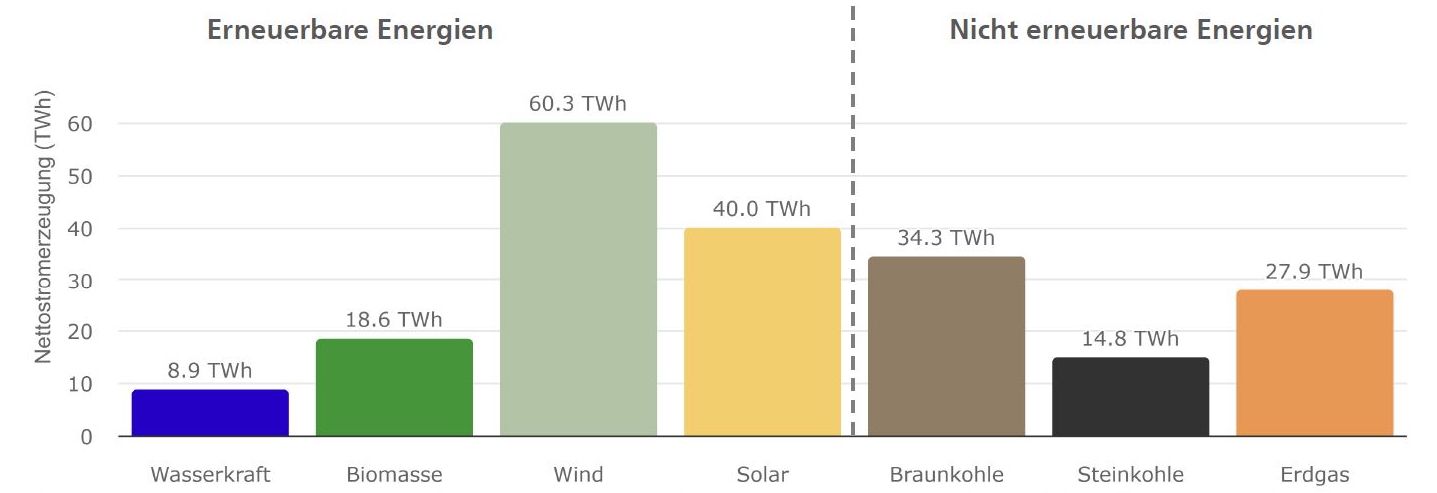

Die Halbjahresbilanz der Photovoltaik in Deutschland klingt wie ein Triumphzug: Mehr als 40 TWh (Terawattstunden) wurden von Januar bis Juni 2025 erzeugt, 25 Prozent mehr als 2024 (siehe Grafik unten). Erneuerbare Energien insgesamt deckten rund 57 Prozent des Bruttostromverbrauchs im ersten Halbjahr. Nebenbei hat Solar bei der Stromerzeugung erstmals die Braunkohle überholt und Verluste beim Wind ausgeglichen. In ganz Europa war die Photovoltaik nach ersten Berechnungen zum ersten Mal der wichtigste Stromproduzent.

Öffentliche Nettostromerzeugung – erstes Halbjahr 2025

Drastischer Stopp

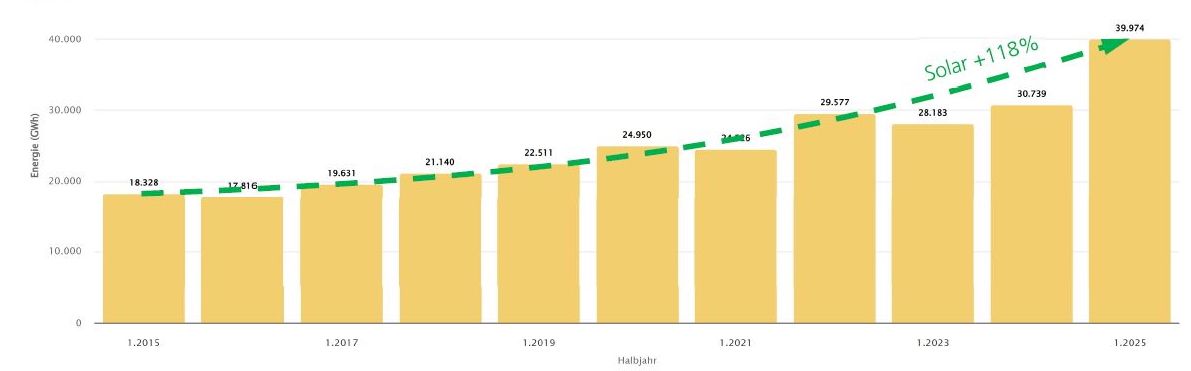

Dazu beigetragen haben etwa fünf Millionen Solaranlagen auf Dächern, die Leistung hat sich seit 2015 in etwa verdoppelt (siehe Grafik unten). Aktuell allerdings scheint der Boom gerade recht drastisch gestoppt zu werden: In der Kategorie von 3 bis 10 kW, typisch für Eigenheim-Installationen, ist die Zahl der Anmeldungen bei der Bundesnetzagentur um 55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Peter Knuth, Vorsitzender des Bundesverbands des Solarhandwerks, sieht seine Branche „in einer tiefen Krise“.

Die Gründe sind vielfältig: kaum Anstieg bei den Strompreisen, generell wenig Investitionsneigung, aber auch zunehmende Unsicherheiten bei der Kalkulation – wie und was wird noch gefördert, welche Einnahmen sind zu erwarten? Hier stößt die Solarbranche in mehrfacher Hinsicht an Grenzen, die ihr eigener Erfolg erzeugt hat.

Öffentliche Nettostromerzeugung Solar – erstes Halbjahr 2015–2025

Der Umgang mit negativen Preisen

Der sichtbarste Beleg dafür ist die Häufung negativer Börsenstrompreise, die manchmal naiv als Erfolg der Erneuerbaren gefeiert werden, tatsächlich aber hohe Kosten verursachen und Schwächen im Gesamtsystem zeigen. Zu viel Solarstrom zu Spitzenzeiten führt zu einer Überlastung der Netze und zwingt zum Abregeln von Wind und/oder Solar. Das Solarspitzengesetz, gültig seit Februar 2025, hat die Vergütung im Fall negativer Preise abgeschafft, das ist sicher nur ein erster Schritt.

Zudem sind wohl bald Netzentgelte für das Einspeisen fällig. Es gebe „im System heute keine Anreize, die flexibles Verhalten belohnen, eher im Gegenteil“, erläuterte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Variable Netzentgelte sind das Mittel, um system- und netzdienliches Verhalten anzureizen. Die Voraussetzungen dafür müssen Politik und Netzbetreiber schaffen, vor allem beim Ausbau der Netze und dem Ausrollen der Smart Meter, den intelligenten Stromzählern, die variable Tarife und die Steuerbarkeit der Netze erst ermöglichen.

Warten auf die EU

Offensichtlich verstärken sich die Spannungen im komplexen Interessenspiel von Investoren, Netzbetreibern und politischen Regulatoren. Alle Blicke gehen zur Bundesnetzagentur, die bis Juni 2026 neue Regelungen festlegen muss, es wahrscheinlich aber früher tun wird. Um die Sache noch komplizierter zu machen, unterliegen etliche Förderideen aus dem „Solarpakt 1“ noch der beihilferechtlichen Zustimmung der EU, um die seit Monaten gerungen wird. Ein „FAQ“ des Wirtschaftsministeriums zu dem Thema lässt erahnen, wie komplex die neuen Regeln ausfallen werden.

Zudem kommen regelmäßig die Förderkosten durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) politisch unter Druck. Die Kosten für die EEG-Vergütungen lagen 2024 bei 18,5 Milliarden Euro, nach Einschätzung von Experten nicht ungewöhnlich hoch. Die Subventionierung der Ökostrom-Erzeuger ist dennoch eine Angriffsfläche für Populisten, die einen Vergleich mit den wesentlich höheren Subventionen für fossile Energieträger lieber meiden.

Die Stiftung Klimaneutralität des langjährigen Energie-Staatssekretärs Rainer Baake plädiert in einem 10-Punkte-Plan dafür, die Ausbauziele vor allem auf Freiflächen anzustreben: „Wir fördern in Deutschland neue Dachanlagen mit bis zu 13 ct/kWh, neue Freiflächenanlagen produzieren Strom zu einem Bruchteil dieser Kosten, nämlich rund 4 ct/kWh“, erläutert Baake. „Wenn wir die Akzeptanz für die Energiewende erhalten und ausbauen wollen, dann müssen sich auch die erneuerbaren Energien dem Anspruch von Kosteneffizienz stellen.“

Jetzt noch was aufs Dach?

Wer lange gezögert hat, ob er in Photovoltaik auf dem eigenen Dach investieren soll, mag sich ärgern – die Bedingungen werden ungünstiger. Andererseits werden Solaranlagen bei Neubauten (und womöglich Renovierungen) absehbar verpflichtend werden, in einigen Bundesländern ist das schon heute so. Politik und Versorger werden sicher darauf achten, dass diese Investitionen wenigstens nicht verlustträchtig sind.

Jedenfalls ist die individuelle Kalkulation, auch wegen der rechtlichen Unsicherheiten, weitaus komplizierter, als sie zu den Pionierzeiten der Solarförderung war. Etliche Nebenfaktoren kommen hinzu: wie viel Speicher, wie viel Eigenverbrauch, wie den Strom vermarkten?

Der Weg in die Direktvermarktung

Diese Frage wird immer wichtiger werden, denn die langjährige Praxis der festen Vergütung des eingespeisten Stroms wird sich kaum halten. Schon im neuen Stromspitzengesetz sind Anlagen über 100 kW zur Direktvermarktung verpflichtet, kleinere waren ursprünglich auch im Blick.

Der Bundesverband Solarwirtschaft hält sich zugute, die „teure und kaum verfügbare Direktvermarktung“ abgewendet zu haben; wahrscheinlich aber nur ein Erfolg auf Zeit. Den erzeugten Strom möglichst direkt an die Börse zu bringen, in der Regel mittels einer Agentur oder eines Vermittlers, entspricht der Marktlogik der meisten Regelungen für Erneuerbare. „Eine Pflicht zur Direktvermarktung motiviert zur Integration der PV in das Stromsystem", sagt Rainer Baake von der Stiftung Klimaneutralität.

Eigenverbrauch als Schlüssel

Der wichtigste Hebel, um private Solaranlagen rentabel zu halten, ist der eigene Verbrauch des erzeugten Stroms (mit Unterstützung durch lokale Speicher), um die Energie passend einsetzen zu können. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg, das ein umfassendes Monitoring über Anlagen und Marktentwicklungen in der Solarwirtschaft betreibt, schätzt, dass aktuell schon mehr als 80 Prozent der Hausdachanlagen mit Batteriespeichern ausgestattet werden.

So sollen bereits 18 Prozent des PV-erzeugten Stroms eigengenutzt sein und damit nicht ins Netz eingespeist werden. Der finanzielle Vorteil ist hier die Differenz zwischen dem Preis des Versorgers – etwa 40 Cent/kWh – und dem entgangenen Erlös für die Einspeisung, also rund 5 ct/kWh.

Diesen „Gewinn“ frei von Abgaben und Steuern verbuchen zu können, wirft Fragen der sozialen Gerechtigkeit auf – schließlich finden sich die Anlagen fast ausschließlich auf Eigenheimen. Dieses Argument wird die Tendenz verstärken, Eigenverbraucher an Netzentgelten und Abgaben zu beteiligen.